-

константность;

-

предметность;

4) осмысленность.

17. Свойство

восприятия, заключающееся в способности

человека воспринимать лишь те предметы,

которые представляют для него наибольший

интерес:

1) апперцепция;

2) осмысленность;

3) константность;

4) избирательность.

18. Мыслительная

операция, заключающаяся в разделении

предметов и явлений на части или

свойства:

1) анализ;

2) синтез;

3) обобщение;

4) сравнение.

19. Мыслительная

операция, заключающаяся в объединении

частей и свойств в единое целое:

1) анализ;

2) синтез;

3) обобщение;

4) сравнение.

20. Мыслительная

операция, заключающаяся в сопоставлении

предметов и явлений, нахождении сходства

и различий между ними:

1) анализ;

2) синтез;

3) обобщение;

4) сравнение.

21.

Мыслительная операция, заключающаяся

в объединении предметов и явлений по

их общим и существенным признакам:

1) анализ;

2) синтез;

3) обобщение;

4) сравнение.

22. Объём

кратковременной памяти в среднем

равен:

-

7 элементам;

-

7 ± 2;

-

9 элементам;

4) неограничен.

23. Свойство

внимания, заключающееся в способности

к длительной концентрации на определённом

объекте:

-

устойчивость;

-

переключаемость;

-

распределение;

-

интенсивность.

24. Свойство

внимания, заключающееся в способности

одновременного успешного выполнения

нескольких различных видов деятельности:

-

устойчивость;

-

переключаемость;

-

распределение;

-

интенсивность.

25. Перевод внимания

с одного объекта на другой, с одного

вида деятельности на другую:

-

устойчивость;

-

переключаемость;

-

распределение;

-

интенсивность.

26.

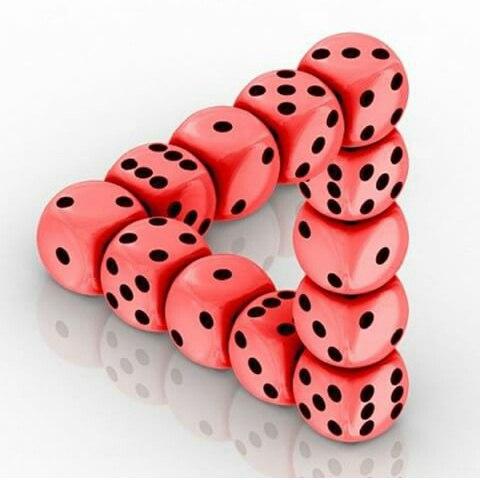

Искажённое, ошибочное восприятие

реально существующего объекта, носящее

устойчивый характер:

-

агнозия;

-

иллюзия;

-

галлюцинация;

-

дереализация.

27. Восприятие без

объекта:

1) агнозия;

2) иллюзия;

3) галлюцинация;

4) дереализация.

28.

Гипестезия – это

-

отсутствие

чувствительности; -

повышенная

чувствительность; -

пониженная

чувствительность; -

неприятные

ощущения неопределённого характера

внутри тела.

29.

Отсутствие памяти – это

-

агнозия;

-

амнезия;

-

афазия;

-

афония.

30.

Обманы памяти — это

1) парестезия;

2)

парабулия;

3) парамнезия;

4) персеверация.

31. Нарушение

памяти, при котором провалы в памяти

замещаются вымыслом:

-

реминисценция;

-

псевдореминисценция;

-

конфабуляция;

-

криптомнезия.

32.

Расстройство

мышления, при котором больной

многословно говорит на неактуальную

в данное время и в данном месте тему,

часто не располагая при этом достаточным

количеством знаний для подобных

рассуждений:

-

резонёрство;

-

скачка

идей; -

«вязкое»

мышление; -

бредовые

идеи.

33.

Неадекватные действительности мысли,

нелепость которых больной понимает и

с которыми он борется, пытаясь от них

избавиться, называются:

-

насильственными;

-

сверхценными;

-

навязчивыми;

-

бредовыми.

34. Нарушение

мышления, при котором больной непроизвольно

повторяет отдельные фразы, слова:

-

неологизмы;

-

персеверация;

-

обстоятельное

мышление; -

навязчивые

идеи.

35.

Не

соответствующие действительности

ложные суждения и умозаключения,

нелепости которых больной не понимает,

называются:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Будут описаны нарушения константности восприятия, расщепление восприятия, аллестезия, иллюзии, галлюцинации, нарушения сенсорного синтеза, обманы ориентации в пространстве, а также нарушения восприятия времени и пространства.

Нарушение константности восприятия

Это искажение структуры наглядных образов, обусловленное изменением условий восприятия, какими-то внешними помехами. Крайне редко упоминаемое в специальной литературе расстройство. Находясь в покое, например, или в какой-то одной позе, пациент все воспринимает адекватно. Стоит ему, однако, изменить позу, начать, ускорить или замедлить движение, как восприятие тотчас нарушается. При ходьбе, например, пациент видит, что «дома качаются, подпрыгивают», здания вдруг «увеличиваются» в размерах или неожиданно делаются «маленькими», они «уезжают» куда-то в сторону, «поворачиваются» в сторону, обратную вращению его тела. Линия горизонта то «поднимается», то «опускается», поверхность почвы «наклоняется». Дверной проем «приближается», а не пациент движется ему навстречу. Лежащие вдоль линии наблюдения объекты воспринимаются искаженными, как на фотографии — ноги загорающего на пляже человека кажутся непропорционально большими, а голова — маленькой.

Иногда при повороте тела возникает ощущение, будто смещается источник звука. При остановке поезда некоторое время кажется, что он все еще движется, а во время его ускорения возникает ощущение, будто неподвижные объекты перемещаются в обратном направлении. Нарушение возникает, по-видимому, потому, что мышечное и статическое чувства оказались вне когнитивных структур, обеспечивающих устойчивость восприятия. Узнавание объектов при этом не нарушается, пациенты, как правило, осознают факт расстройства восприятия.

Расщепление образов восприятия

Расстройство характеризуется утратой способности интегрировать ощущения в целостный наглядный образ. Известно несколько его вариантов.

1) Авторство в описании данного феномена К.Ясперс отдает Ф.Фишеру, Майер-Гроссу и Штайнеру. По мнению К.Ясперса, расщепление восприятия наблюдается при шизофрении и отравлении ядовитыми веществами. Так, пациент с шизофренией сообщает: «В саду щебечет птичка. Я слышу это и знаю, что то, что она птица, и то, что она щебечет, — это вещи, чрезвычайно далекие друг от друга. Между ними лежит пропасть, и я боюсь, что не смогу совместить их друг с другом. Кажется, что между птицей и щебетом нет ничего общего». В случае отравления мескалином пациент рассказывает: «Открыв глаза, я посмотрел в сторону окна, но не понял, что это окно; я увидел множество красок, зеленых и голубых пятен, и я знал, что это листья на дереве и небо, которое видно сквозь них, но не мог связать это восприятие разнообразных вещей с каким-либо определенным местом в пространстве». Судя по этим иллюстрациям, в первом случае имеет место утрата осознавания связи вещей, во втором — собственно распад восприятия.

2) Нарушение синтеза ощущений разной модальности при старческой деменции описал А.В.Снежневский (1970). Так, пациент воспринимает человека и звуки его речи отдельно одно от другого и в разных точках пространства. Пациент может видеть радиоприемник и слышать идущие от него звуки, но звуки для него доносятся с другого места.

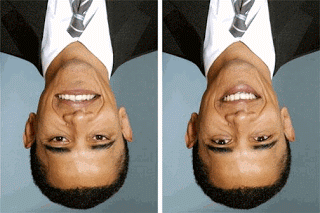

3) Феномен раздвоения перцепции выявляется у пациентов при разглядывании ими реверсивных фигур, т. е. совмещенных изображений разных объектов. В известной фигуре Боринга, например, совмещаются изображения молодой женщины и старухи. Обычно люди видят одну из этих фигур, но никогда обе одновременно. Между тем встречаются пациенты, утверждающие, что они способны воспринимать обе фигуры сразу. Похоже на то, что они воспринимают и фигуру, и структурированный в соответствующую фигуру фон воспринимаемого. Трудно утверждать, что данный феномен является расстройством восприятия, но, по нашим наблюдениям, встречается он только у пациентов.

4) Симультанная агнозия проявляется тем, что из ряда визуально представленных предметов или их изображений пациент воспринимает в данный момент только один предмет или одно изображение. При повторных экспозициях пациент способен определить, какие объекты или изображения он перед тем видел и даже сколько всего их было. И все же он не может увидеть их все сразу, он всякий раз воспринимает что-то одно. Едва ли он сумеет расположить и картинки в той последовательности, в какой они составляют некий законченный сюжет. Расстройство наблюдается при поражении передней области затылочной доли доминантного полушария (Poppelreiter, 1923; Wolpert, 1924). Точно так же может быть нарушено восприятие мелодии: слышатся отдельные звуки, и они не объединяются в одно целое.

5) Апперцептивная агнозия характеризуется неспособностью воспринимать структуру изображения, вследствие чего отдельные его элементы представлены в сознании порознь друг от друга. При ассоциативной агнозии структура изображения воспринимается правильно, но пациенты не могут назвать соответствующий предмет и не понимают его назначения. Оба эти расстройства вместе называют душевной слепотой Шарко-Винбрандта, при этом все только что увиденное пациенты не могут представить, узнать и вспомнить.

Аллестезия

Проявляется нарушением локализации в пространстве источников сенсорной информации. Особенно часто это касается зрения, слуха, осязания. Так, предмет, который находится впереди пациента, видится им сбоку, сверху или даже сзади. Звук, доносящийся спереди, также воспринимается в другом месте: сзади, сбоку или внутри себя и наоборот. Прикосновение пациент ощущает совсем в другой точке, например на другой половине тела. Иногда и внутренние ощущения локализуются необычным образом, например тошнота ощущается в голове. С этим может быть связана необычная локализация тоски, тревоги, страха, точнее физических ощущений, сопровождающих такие эмоции. Иллюстрации и частные варианты расстройства приведены в других разделах текста.

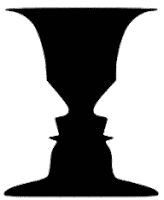

Иллюзии

Это нарушение, при котором вместо одного объекта воспринимается какой-нибудь другой. В данное понятие вкладывают разный смысл, поэтому описывают множество иллюзий разного типа. В настоящем контексте важно разграничение нормальных и патологических иллюзий.

Нормальными являются иллюзии, встречающиеся в одинаковом виде как у здоровых лиц, так и у пациентов. Различаются следующие их виды:

-

физические иллюзии — ошибки восприятия, обусловленные физическими свойствами объектов. Например, это раздельное восприятие вспышки молнии и грома во время грозы;

-

физиологические иллюзии — ошибки восприятия, обусловленные особенностями нейродинамики, например инертностью нервных процессов. Так, после вращения собственного тела вокруг вертикальной оси и сразу же после остановки вращения кажется, что окружающие предметы некоторое время продолжают кружиться в обратную сторону. Достаточно опасной является иллюзия уменьшения скорости движения автомобиля по мере привыкания к ней;

-

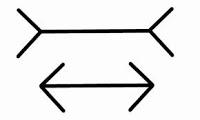

психологические иллюзии — ошибки восприятия, обусловленные включением какого-то объекта в другую эмоциональную или когнитивную структуру. Такие иллюзии называют также ассимиляционными. Так, в темное время суток боязливый индивид силуэт куста или пня может принять за фигуру притаившегося человека. Таким же образом возникает иллюзия линий Мюллера-Лайера: одна линия с нарисованными не ней стрелками, своим острием обращенными наружу, кажется короче другой, стрелки на которой обращены внутрь.

Иллюзии могут возникать под влиянием внушения. Такова, например, иллюзия Аша. Из двух одинаковых по длине линий одна кажется внушаемому индивиду длиннее, если в этом его убеждают несколько людей. Появление иллюзии может быть связано с особенностями освещения. Описан случай, когда при въезде в тоннель на Триумфальной площади в Москве водители нередко выруливали на встречную полосу движения. Виною этому, как выяснилось, был свет рекламы на соседнем здании, искажавший восприятие перспективы пространства. Нередко причиной иллюзии бывает нетерпеливое ожидание. В таких ситуациях случайного прохожего можно принять за знакомого человека, который почему-то задерживается и не дает о себе знать.

Описан ряд других иллюзий. Иллюзия Аристотеля состоит в удвоении восприятия. Если кончиками двух переплетенных пальцев дотрагиваться до предмета из мрамора, возникает ощущение двух объектов вместо одного. Источником иллюзии является пустое пространство вокруг каждого их работающих пальцев. Иллюзия водопада порождает ощущение движения вниз некоего потока при восприятии ряда горизонтальных линий или полос, опускающихся сверху вниз. При из остановке некоторое время кажется, будто поток движется снизу вверх.

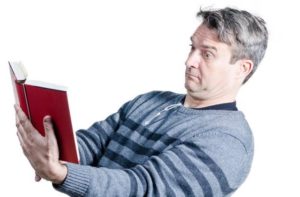

Иллюзия Понзо — одинаковые по длине шпалы на фоне сужающегося просвета идущих вдаль рельсов кажутся увеличивающимися в размерах. Иллюзия зебры — ощущение увеличения скорости движения машины при езде через пешеходную разметку, если промежутки между ее линиями сокращаются по ходу движения. Иллюзии невнимательности Ясперса — в текст «вставляются» пропущенные буквы или даже целые слова, иногда способные исказить смысл прочитанного.

Иллюзии Узнадзе — из двух шаров более тяжелым кажется тот, который больше по размерам. Шарпантье описал такую иллюзию у олигофренов; эти пациенты обычно не способны осознавать ошибку восприятия. Иллюзия Делоффа — металлический шар кажется более тяжелым, нежели пластмассовый одинакового веса. Особенно типична такая иллюзия для детей в силу того, что у них не сформировано понятие о весе. Иллюзия Луны — ощущение движения луны, а не летящих по небу облаков. Другая иллюзия Луны состоит в том, что над линией горизонта она кажется значительно большей по размерам, нежели в зените. И это при том что величина отпечатков ее изображения на сетчатке глаза в обоих случаях абсолютно одинакова.

Иллюзия Маха — слабо освещенная полоса на фоне более светлой кажется более освещенной. Кроме того, по краям ее появляются две полосы: светлая и яркая. Некоторые исследователи выделяют известную всем пишущим людям иллюзию корректора. Последняя состоит в том, что концентрация внимания на поиске грамматических ошибок в тексте приводит к тому, что не замечаются смысловые неточности. И наоборот. По-видимому, в данном случае правильнее было бы говорить о снижении способности распределять внимание и т. д. Во всех упомянутых здесь иллюзиях, следует это подчеркнуть, способность идентифицировать объекты не нарушается, ошибки восприятия касаются лишь отдельных свойств этих объектов.

Патологические иллюзии отличаются следующими особенностями:

- индивидуализированным характером: такие иллюзии не воспроизводятся в таком же точно виде у других людей;

- эксклюзивностью — исключительной уникальностью, у одного и того же пациенты они никогда не повторяются в точно таком же виде;

- тотальностью — мнимый образ целиком поглощает наглядный, последний как бы не воспринимается вовсе;

- психологической непонятностью — болезненные, иллюзорные образы совершенно выпадают из контекста данной ситуации;

- анормальным содержанием — в болезненных иллюзиях находят выражение другие психические расстройства, например бред, изменения аффекта;

- сочетанием с другими болезненными переживаниями; одновременно у пациента могут быть выявлены нарушения в сфере чувствительности, эмоциональные расстройства и др.;

- отсутствием критического отношения, непониманием пациентом того, что у него имеется нарушение восприятия;

- тенденцией к переходу иллюзорных восприятий в галлюцинации;

- нарушениями поведения, поскольку патологическая мотивация поведения может быть непосредственно связана с иллюзиями.

Существующие ныне классификации иллюзий основаны на психологическом подходе. К.Ясперс, например, различает иллюзии, обусловленные недостатком внимания; иллюзии, обусловленные аффектом, и парейдолии. А.В.Снежневский выделяет аффективные, вербальные и парейдолические иллюзии. Последняя систематика принята большинством отечественных исследователей.

1. Аффективные иллюзии возникают под влиянием аффекта, в первую очередь страха, тревоги, депрессии. «Больной-меланхолик, который боится, что его убьют, может принять висящую на вешалке одежду за труп, а какой-нибудь повседневный шум может потрясти его, будучи принятым за звон тюремных цепей», — поясняет К.Ясперс, подчеркивая, что такие иллюзии «обычно мимолетны и всегда понятны с точки зрения аффекта, преобладающего в данный момент времени». Точно так же пациент под влиянием страха вместо горшка с цветком может увидеть голову влезающего в окно грабителя, а висящее пальто приять за притаившегося убийцу. Очевидно, что в таких иллюзиях нередко обнаруживаются не только нарушения аффекта, но и бредовые ожидания либо бредовые идеи преследования. Иллюзии могут возникать в состоянии физиологического и патологического аффектов. Известной является, например, иллюзия Лютера, который в горячем богословском споре увидел в складках одежды своего оппонента фигуру притаившегося дьявола.

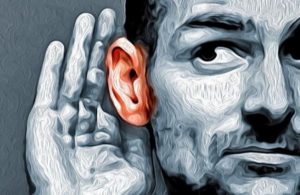

2. Вербальные иллюзии — нарушение, при котором пациент воспринимает другие слова или фразы вместо звуков реальной речи окружающих. Это не бред, когда пациент неверно толкует чьи-то высказывания, он именно слышит совсем другие слова. В иллюзиях такого рода также можно видеть влияние бреда, пусть неоформленного или даже не вполне осознаваемого на восприятие речи окружающих.

3. Парейдолические иллюзии — нарушение восприятия, связанное с болезненным воображением. Живая способность к воображению может порождать причудливые образы фантазии в игре света, при виде пятен, облаков, узоров. Индивид с интересом воспринимает при этом какие-то лица, фигуры, понимая в то же время, что это игра воображения. Стоит вниманию сосредоточиться на них, как они обычно исчезают. Парейдолии пациентов, напротив, возникают невольно, с привлечением внимания к ним лишь усиливаются, понимание же их болезненности отсутствует. Иллюзии также возникают, если пациенты рассматривают некую сложную, прихотливую текстуру (разводы краски, орнамент ковра, трещины на потолке или стене, рисунки слоев древесины, ветви деревьев и др.).

Пациент К.Ясперса рассказывает: «На всех деревьях и кустарниках я видел вместо обычных сорок смутные очертания каких-то глядевших на меня карикатурных фигур, пузатых человечков с тонкими кривыми ножками и длинными толстыми носами, а иногда и слоников с длинными шевелящимися хоботами. Земля, казалось, кишела ящерицами, лягушками и жабами, иногда внушительных размеров. Меня окружала самая разнообразная живность, самые разнообразные порождения ада. Деревья и кусты приобретали зловещий, пугающий вид. Бывало, на каждом кустарнике, на деревьях и стеблях камыша сидело по девичьей фигурке. Девичьи лица обольстительно улыбались мне с облаков, а когда ветер шевелил ветви, они манили меня к себе. Шум ветра был их шепотом». В этой иллюстрации среди прочего заметен феномен, который А.В.Снежневский определил как олицетворенное восприятие — «…кусты приобретали зловещий, пугающий вид»; это расстройство, при котором наблюдается отчуждение собственных эмоций, последние воспринимаются пациентом как бы в стороне от него.

К.Ясперс указывает, что иллюзии не следует смешивать с неверными, в том числе и бредовыми толкованиями. «Если блестящий металл, — говорит он, — принимается за золото, а врач — за прокурора, это не связано с искажением чувственного восприятия». Иллюзии, продолжает он, надо отличать и от функциональных галлюцинаций, когда наглядные образы дополняются, а не замещаются ложными, болезненными. Отметим, что парейдолии фантастического содержания могут предвещать развитие онейроидного помрачения сознания. Парейдолии некоторые авторы называют функциональными иллюзиями и сенсорными иллюзиями дополнения. Это не очень удачные названия, поскольку в настоящих иллюзиях всегда содержится реальный чувственный материал, только последний, во-первых, чем-то дополняется, а во-вторых, и это главное, иначе структурируется.

Степень различия между иллюзорным и наглядным образом может сильно варьировать, но в любом случае в содержательном плане это будут совершенно разные образы. Иллюзии следует отличать также от ложных, бредовых узнаваний. В последнем случае восприятие чувственного материала существенно не нарушается, нарушение в первую очередь затрагивает мышление, вследствие чего незначительные детали наглядных образов приобретают несоразмерное значение.

Приведенные систематики иллюзий весьма неполны, а также внутренне противоречивы, так как включают иллюзии как по своим проявлениям, так и иллюзии по предполагаемой природе развития. Приведем более детальное описание иллюзий.

1. Зрительные иллюзии

Здесь имеются в виду не простые зрительные иллюзии, т. е. оптические дизестезии, когда неверно воспринимаются субмодальные зрительные ощущения. Сложные оптические иллюзии характеризуются предметным содержанием: «Видела раз вместо игрушки, как моется хомячок… Видела в стиральной машинке, как в ней крутится чья-то седая голова… В замерзшем окне показалось какое-то лицо… Вместо цветка в горшке показалась голова, я подумала, что это вор лезет в окно… После смерти свекрови, когда я видела ее одежду, мне казалось, что это стоит или лежит она. Когда я раздала эту одежду, свекровь стала мне сниться. Видела ее во сне как живую и думала, что же мне теперь делать, одежду-то ее я отдала».

Для сравнения приведем иллюстрации ложных узнаваний: «В прохожем человеке увидела убитого мужа сестры. Сильно испугалась и поняла: убьют и меня… Выглянула в окно и на миг мне показалось, что идет моя умершая бабушка. Стало очень страшно. Потом одумалась, поняла, что шла совсем другая женщина». Отметим, что ложные узнавания не являются иллюзиями зрения или слуха, если такая ошибка основана на акустическом впечатлении. Как правило, при ложном узнавании во внимание принимается некое частичное, скорее символическое совпадение наглядного и иллюзорного образов. При этом замещения одного чувственного материала совсем другим, т. е. нарушения собственно сенсорной идентификации не наблюдается. Иными словами, ложные узнавания суть патология мышления, при которой некая часть целого принимается тождественной самому целому. Такие ошибки восприятия выступают проявлением бреда восприятия. К.Ясперс же указывал на бред толкования.

Зрительные парейдолии нередко возникают не только при разглядывании бесформенных объектов, но и при восприятии картин с представлением людей, других живых существ: их изображения «оживают», начинают двигаться, улыбаться, подмигивать, строить рожи, высовываться из рамок или даже выходить в реальное пространство, чем ясно демонстрируют постепенный переход иллюзий в галлюцинации. Так, пациент увидел, как изображение К.Маркса «ожило», задвигалось, улыбнулось и выдвинулось вперед из плоскости портрета.

Другой пациент увидел несколько «гурий» вместо узоров ковра. Гурии зашевелились, затем выступили за поверхность ковра, отделились от него и прошли, танцуя, по комнате. Однажды он же в складках одеяла увидел обнаженную женщину. Бывают иллюзии, в которых распускаются вдруг бутоны цветов либо цветы «чахнут, засыхают, осыпаются». Встречаются зрительные иллюзии, которые тождественны функциональным зрительным галлюцинациям. Например, пациент видит свое пальто, а в нем — повесившегося мужчину. Мальчику 10 лет кажется, что за головой его отца кто-то прячется, а потом оттуда ненадолго выглядывает чье-то лицо. Оглядываясь назад, ребенок замечает, как из-за угла дома кто-то посмотрел на него и тут же спрятался. В подобных иллюзиях реальный образ дополняется какими-то деталями другого наглядного образа.

Описаны также диплопические и полиопические иллюзии — восприятие объекта удвоенным или представленным многочисленными копиями реального наглядного образа.

2. Акустические иллюзии

Простые слуховые иллюзии или акустические дизестезии здесь не рассматриваются. Существует несколько разновидностей слуховых иллюзий:

— неречевые иллюзии — вместо обычных, знакомых бытовых звуков слышатся другие, например выстрелы, крик животных, лай собаки и др. Так, пациент с бредом ревности вместо ночных звуков слышит шаги крадущегося по комнате любовника жены. Другой пациент на берегу реки слышит, как кто-то свистит или кричит, в лесу ему слышатся лай собаки, мяуканье кошки, фырканье лошади;

— речевые иллюзии — слышится чья-то речь вместо природных и бытовых звуков: «Работает трактор, а я слышу пение женского хора, причем поют то, что я хочу… Иду и слышу, как говорят деревья: «Смотри, смотри, вон она, идет за хлебом и плачет». Одно дерево как бы передает эстафету второму, и второе дерево говорит то же самое. И так третье, четвертое дерево и дальше, все они повторяют одно и то же, только с каждым разом все тише и тише (в данном случае наблюдается не только иллюзия, но и симптом, который, полагаем, следовало бы обозначить термином палинакузия)… Облака пролетают и говорят «Светка-конфетка»… Кусали говорящие пчелы, разговаривали птица, машины, водопроводные краны… Собака не лает, а матерится». В других случаях речевые иллюзии как бы замещают чью-то реальную речь:

«Слышу, как в стороне разговаривают люди и обсуждают при этом меня, ругают. Подойду поближе, прислушаюсь — нет, они говорят совсем другое (это, по аналогии с подобными галлюцинациями, комментирующие речевые иллюзии)… На вокзале слышал, как рядом стоявшие мужчины переговаривались между собой. Говорили обо мне: давай, мол, займемся вон тем, с чемоданом, а потом его кончим» (это как бы параноидные иллюзии). Встречаются не только кратковременные, как бы эпизодические иллюзии, в некоторых случаях они принимают устойчивый характер и существуют достаточно длительное время, приобретая сюжетно более или менее законченный характер. Такие иллюзии лишены отчетливости, звучат негромко и в деталях неразборчиво, возникают на фоне выраженной депрессии. Обозначаются они термином иллюзорный галлюциноз (Шредер, 1926). Наконец, встречаются речевые графические иллюзии, когда в тексте вместо одних слов или даже фраз воспринимаются другие и разного содержания;

— музыкальные иллюзии — вместо одних, обычно непрерывных звуков слышится какая-то музыка. Так, вместо журчания ручья пациент слышит звуки оркестра, жужжание мухи воспринимает как звучащую скрипку, топот лошади — за звуки барабана и др. Случается, что вместо одной музыки слышится совсем другая, чаще всего созвучная настроению пациента.

3. Обонятельные и вкусовые иллюзии

Обонятельные и вкусовые иллюзии встречаются относительно редко, по большей же части наблюдаются, видимо, соответствующие формы дизестезии. Иногда ошибки обоняния приобретают одинаковый, устойчивый характер, реальные же запахи хотя и существуют, но они все время меняются. В таких случаях речь может идти, скорее всего, об обонятельных галлюцинациях. Например: «Слышится все время резкий трупный запах. Думала, что пахнет от меня… Меня всюду сопровождает запах хвои. Пахнет как в ритуальном зале… Постоянно преследует запах отвратительных духов. Такие духи дарил мне когда-то, очень давно один мой знакомый. Вначале этот запах появился в сновидениях. Одновременно с ним ощущался какой-то незнакомый, резкий и отталкивающий химический вкус чего-то непонятного. Мне снилось, будто мама дала мне булочку, и я не могла ее съесть, было так противно, меня чуть не вырвало.

А позже этот запах стал появляться и днем. Вначале он возникал во время еды, запах еды был, но его перебивало, а затем запах духов возникал сам по себе. Это настолько противный запах, что просто ужас, от него некуда деваться. Реальные запахи я ощущаю плохо либо не чувствую совсем». В последнем случае, как можно увидеть, иллюзия вкуса и запаха появилась впервые в сновидении, затем она возникала в бодрствующем состоянии, пока, наконец, не трансформировалась в галлюцинацию. В том, что этот переход окончательно не состоялся, указывает, по-видимому, утрата восприятия реальных запахов, последние целиком замещаются мнимым.

4. Тактильные иллюзии

Тактильные иллюзии проявляются тем, что вместо одного предмета на ощупь и при закрытых глазах воспринимается какой-нибудь другой. Например, вместо резинового мяча воспринимается «клизма» или «кошачья лапа». Встречаются достаточно редко.

5. Иллюзии повторяемости

Иллюзии повторяемости— многократное повторение одного и того же внешнего впечатления. О палинакузии уже упоминалось. Палинопсия — феномен, проявляющийся многократным повторением зрительного впечатления. Пациент сообщает: «Посмотрю в окно, вижу, что по улице идет мужчина. Я некоторое время провожаю его взглядом. Чуть позже опять смотрю в окно. Вижу в другой раз, как идет этот же мужчина. Идет из той же точки, где я увидел его первый раз и доходит до того места, где я отвернулся. Смотрю в окно третий раз, повторяется то же самое. И так происходит пять раз». Термин предложил М.И.Рыбальский. Собственно иллюзией данное расстройство не является. Мы вернемся к более подробному описанию расстройства в главе о нарушениях памяти (см. эхомнезии).

6. Иллюзии других модальностей восприятия

Иллюзии других модальностей восприятия, вероятно, встречаются, но частота их неизвестна. Кроме того, их сложно идентифицировать и отличать от проявлений дизестезии. Что касается аффективных (психических, психогенных) иллюзий, то очевидно, что аффект существенно влияет на содержание иллюзий. По содержанию иллюзии почти безошибочно можно определить настроение пациентов или характер господствующего аффекта. Значительно сложнее обстоит дело с вопросом о роли аффекта в возникновении иллюзии. Если принять, что аффект является причиной развития иллюзии (а следовательно, то же можно будет сказать и о галлюцинации), то из этого вытекает очень важный и далеко идущий вывод, а именно: эмоции принимают непосредственное участие в развитии качественных нарушений самовосприятия. Убедительных доказательств этому в настоящее время не существует.

Следовательно, выделение в качестве самостоятельного класса аффективных иллюзий по меньшей мере преждевременно. Не является иллюзией и описанное А.Пиком (1902) расстройство узнавания, при которой пациенты со старческой деменцией как бы не видят, скорее всего, не узнают тот или иной предмет, если им его просто показать, но они воспринимают его в тот момент, когда он вызывает дополнительные ощущения иной модальности. Например, пациент не видит горящей свечи до тех пор, пока не почувствует исходящее от нее тепло. Не слишком удачным является и термин «органические иллюзии», как бы указывающий на существование особого класса иллюзий. Название фиксирует утверждение, что органическое повреждение мозга в определенных случаях является основной причиной развития иллюзии. Утверждение достаточно спорное, во всяком случае, его невозможно ни опровергнуть, ни доказать.

Иллюзии встречаются при многих болезненных формах и состояниях: астении, аффективных нарушениях, психозах разного типа и состояниях спутанного сознания, в структуре фокальных эпилептических припадков. Нозологические особенности иллюзий, несомненно, существуют. Например, акустические иллюзии параноидного содержания более характерны для шизофрении. В целом этот вопрос изучен недостаточно. Иллюзии сами по себе обычно не являются объектом какого-то специального лечения.

Галлюцинации

Определяются как мнимое, ложное восприятие или сознание восприятия того, что в данный момент отсутствует или в действительности не существует. Термин ввел Ф.Б.Соваж (1768), в переводе с латинского означает «бред, видения». Считается классическим определение Ж.Эскироля (1883), который, как считают, первым разграничил иллюзии и галлюцинации. Галлюцинацией Ж.Эскироль определяет обманы чувств, не имеющие источника раздражения, при которой пациент не способен отказаться от убеждения в том, что он в данное время имеет чувственное ощущение, тогда как на самом деле на его внешние чувства не действует ни один предмет, способный возбудить такое ощущение.

Весьма поучительным является определение В.Х.Кандинского (1880), который перечислил основные признаки расстройства: «Под именем галлюцинаций я разумею непосредственно от внешних впечатлений не зависящее возбуждение центральных чувствующих областей, причем результатом такого возбуждения является чувственный образ, представляющийся в восприемлющем сознании с таким же самым характером объективности и действительности, который при обыкновенных условиях принадлежит лишь чувственным образам, получающимся при непосредственном восприятии реальных впечатлений».

С.С.Корсаков (1913) указывает, что галлюцинации — это «появление в сознании представлений, соединенных с ощущениями, соответствующими таким предметам, которые в действительности в данную минуту не производят впечатления на органы чувств человека… Галлюцинация есть репродукция мысли или идея, проецированная наружу». Истинными галлюцинациями К.Ясперс называет «обманы восприятия, которые не являются искажениями истинных восприятий, а возникают сами по себе, как нечто совершенно новое и существуют одновременно с истинными восприятиями и параллельно им.

Последнее свойство делает их феноменом, отличающимся от галлюцинаций-сновидений». Отметим, что К.Ясперс как бы разделяет мнение о том, что сновидения являются галлюцинациями, но при этом и возражает против такого отождествления. Афористически кратким и вместе с тем, полагаем, очень точным является определение Е.А.Попова (1941), указавшего на то, что галлюцинация есть представление, превратившееся в восприятие. Если перефразировать суждение Е.А.Попова, то из него вытекает, что галлюцинация есть представление, в силу какой-то причины превратившееся в мнимый наглядный образ.

Такой причиной может быть тотальное отчуждение мысленного образа, т. е. проявление деперсонализации. Некоторые психологи, впрочем, не соглашаются с психиатрами в том, что галлюцинация с самого начала своего появления есть мнимый образ и этим отличается от иллюзии. Так, С.Я.Рубинштейн (1957), подкрепляя свое мнение ссылкой на рефлекторную теорию И.П.Павлова, указывает, что мнимых восприятий, т. е. галлюцинаций в принятом их понимании, не существует, таковых в принципе быть не может, любые восприятия возникают в силу внешних стимулов.

Приведем в заключение очень интересное свидетельство М.Г.Ярошевского (1976). Автор упоминает о древнем индийском философе Бхатте, который высказал такую прозорливую мысль. Реальность или иллюзорность образов Бхатта объяснил неправильным соотношением между органом (чувств) и внешним объектом. Это соотношение может быть нарушено, во-первых, дефектом самого органа чувствительности. Во-вторых, оно может быть представлено как «манас» (центральным повреждением, как сказали бы ныне). «Манас» и приводит к тому, что образы памяти проецируются вовне и становятся тем, что в наше время называют иллюзиями и галлюцинациями. Таким же образом, считал философ, возникают и сновидения. Европейские философы пришли к этому только в XVIII столетии.

Опишем основные признаки галлюцинаций.

1. Появление мнимых образов не связано сколько-нибудь явно с реальными сенсорными стимулами. Более того, реальная сенсорная стимуляция может подавлять галлюцинаторный процесс, хотя она же может его и стимулировать, не оказывая в последнем случае никакого влияния на содержание обманов восприятия. В этом состоит принципиальное различие иллюзий и галлюцинаций. Исключением из этого общего правила являются лишь функциональные и рефлекторные галлюцинации.

2. Одновременно с галлюцинаторными пациенты воспринимают и реальные наглядные образы, в которых вполне адекватно отображаются реальные объекты, доступные восприятию. Иначе говоря, наблюдается как бы редупликация восприятия или внешнего сознания, сосуществование двойного или параллельного, как говорит К.Ясперс, потока переживаний. При этом один из них соответствует нормальному состоянию сознания, другой — аномальному, связанному, предположительно, с неконтролируемой сферой бессознательного. Так, больная видит в стиральной машинке мужа, сына и кота. Одновременно видит и свои руки. Руки делают мужу операцию «удаления зла». Больная вместе с тем понимает, что муж в это время находится на работе, она звонит ему и говорит, что ей «плохо». Внимание пациентов к каждому из этих потоков переживаний чаще всего распределяется неравномерно, направляясь преимущественно в одну либо в другую сторону.

Так, оно может быть приковано к галлюцинациям, и тогда пациенты оставляют без должного внимания действительные события. Иногда пациенты со зрительными обманами утверждают даже, что их видения непрозрачны, галлюцинации как бы закрывают собой реальные объекты, расположенные на одной линии восприятия с ними. В некоторых случаях, напротив, пациенты почти не обращают внимание на галлюцинации, т. е. остаются, в основном в реальном мире. Бывает и так, что и реальные наглядные образы, и мнимые, галлюцинаторные являются для пациентов актуальными в равной мере. Такие пациенты бывают вынуждены буквально на каждом шагу проверять себя с тем, чтобы решить, имеют они дело с реальными вещами или с галлюцинациями.

3. Галлюцинаторные образы, как и адекватные наглядные образы, пациенты проецируют за пределы своего психического Я, они локализуют их в основном в пространстве, доступному нормальному восприятию, т. е. там, где находятся и реальные объекты. Но так бывает не всегда. Иногда границы занимаемого мнимыми объектами пространства как бы расширяются, в других случаях, напротив, сокращаются либо становятся весьма неопределенными. Так, пациент слышит голоса «в ушных раковинах», «с поверхности тела» или слух его «обостряется», и он слышит чей-то шепот «за рекой», «на другой стороне улицы». Иногда больные слышат голоса «из ниоткуда», «с того света», «из-под земли» или пациент говорит, что «в морозильной камере холодильника он видит несколько мужчин», или он видит руку, которая тянется к нему «неизвестно откуда» и т. д.

Имеются в виду те нередкие случаи, когда одновременно с галлюцинациями бывает нарушено также восприятие пространства. Для пациентов занятое их галлюцинациями пространство столь же реально, как и те мнимые объекты, которые представлены в обманах восприятия. Этому ощущению реальности нисколько не мешает тот факт, что мнимое пространство обладает совершенно необычными свойствами, оно может, например, вмещать невероятное множество галлюцинаторных объектов. Кроме того, больные крайне редко обращают внимание на то очень важное обстоятельство, что мнимые объекты не вступают в какое-либо взаимодействие с реальными объектами, совершенно не зависят от последних и никак на них не влияют сами. Только сами пациенты, по своей воле или под влиянием обманов восприятия, но никогда их галлюцинаторные персонажи могут что-то делать в реальном мире, если, конечно, этот мир для пациентов еще что-то значит.

Это определенно указывает на то, что галлюцинаторные объекты пациенты располагают вовсе не в реальном, а в таком же точно галлюцинаторном, воображаемом пространстве. Когда это мнимое и другое, действительное пространство, как бы накладываясь друг на друга, совпадают, у пациентов возникает полная иллюзия того, что галлюцинаторные объекты расположены именно в реальном мире, о чем они чаще всего и говорят. Однако галлюцинаторное пространство, как свидетельствуют приведенные иллюстрации, не всегда, а может быть, и далеко не всегда с абсолютной точностью совпадает с впечатлениями о реальном пространстве. Приведем наблюдение Э.Я.Штернберга (1960), в котором автор описывает т. н. старческие галлюцинации. Пожилая больная с глаукомой (светоощущение сохранилось только слева) видит разнообразные цветы, разноцветных гусей и кур, нарядно одетых детей.

Все эти мнимые объекты воспринимаются ею как бы в реальном пространстве, которое было образовано галлюцинаторными предметами обстановки. Кошки, например, лежат на кровати, куры ходят по полу и т. п. Мнимые объекты, таким образом, воспринимаются практически слепой больной в столь же мнимом, галлюцинаторном пространстве. Это наблюдение показывает, что мнимые образы, галлюцинаторные «фигуры» могут возникать одновременно с соответствующим ложным «фоном», т. е. мнимым пространством, которое продуцируется в соответствии с тем, как пациенты его себе представляют.

4. Сенсорная, или чувственная, яркость галлюцинаторных образов нередко нисколько не уступает или даже превосходит таковую у реальных наглядных образов. Нередко, однако, бывает и так, что галлюцинаторные образы лишены чувственной яркости. Например, пациент не всегда может уверенно сказать, слышит ли он звук голоса или воспринимает только содержание какой-то посторонней мысли. В таких случаях, скорее всего, галлюцинации обнаруживают тенденцию к переходу в иные психопатологические феномены или пока что не состоялись.

5. Мнимые образы восприятия в типичных случаях осознаются пациентами, как и реальные наглядные образы, с ощущением того, что они являются отображением реально существующих материальных объектов. Иными словами, мысленные образы объективизируются до такой степени, что, судя по сообщениям и поведению пациентов, они практически ничем не отличаются от реальных наглядных образов. В таких случаях можно, вероятно, говорить даже о гиперреализации образов представления, поскольку пациенты не только не сомневаются в существовании мнимых объектов, но и удивительно легко могут поверить в реальность самого нелепого содержания галлюцинаций.

6. Галлюцинации появляются в сознании пациентов обычно неожиданно, спонтанно и большей частью совершенно бесконтрольно. И тем не менее появление обманов восприятия пациенты, как указывает В.Х.Кандинский, воспринимают не как насильственное внедрение в их сознание каких-то внешних впечатлений. Как правило, они принимают свои галлюцинации за некие объективные события, которые происходят сами по себе и зачастую как бы требуют с их стороны каких-то активных действий. Иначе говоря, восприятие галлюцинаций переживается с ощущением собственной произвольной активности.

Вероятно, это связано с тем, что пациенты активно изучают свои галлюцинации, пытаются их контролировать, размышляют над их содержанием, как-то оценивают, стараются ужиться с ними, подчинить себе или избавиться от них. Возможно, такое переживание обусловлено той внутренней работой, которая совершается с тем, чтобы неприемлемые или травмирующие представления вытеснить во внешний план сознания. Может быть также, что чувство собственной активности при восприятии галлюцинаций является отражением той подспудной внутренней работы, результатом которой они и являются. Только результаты эти, болезненные представления, выносятся вовне, пациенты тем самым как бы избавляются от них, а вот чувство своей активности воспринимается нормально, как и прежде.

Косвенным подтверждением сказанному являются, возможно, такие факты. Некоторые пациенты, например, сообщают о том, что они каким-то образом предчувствуют скорое появление обманов восприятия. Другие указывают на то, что они по своей воле могут инициировать появление галлюцинаций. Встречаются также пациенты, утверждающие, что голоса, которых в настоящее время уже нет, тем не менее существуют «в подсознании». Эти голоса, считают больные, просто «молчат», но, как и ранее, продолжают действовать, в частности следить за тем, что думают или делают пациенты.

Следует, однако, заметить, что отношения пациентов и галлюцинаций весьма далеки от тех, какие характеризуют отношения индивид — объект. Галлюцинации, во-первых, обладают способностью приковывать к себе внимание пациентов. Это то, что некоторые авторы называют эгоманией. Во-вторых, галлюцинации нередко лишают пациентов внутренней свободы, т. е. свободы выбора. Отношения галлюцинации — пациент большей частью являются отношениями принуждения, зависимости.

7. Обманы восприятия нередко обладают самостоятельной мотивационной силой и так или иначе влияют на поведение пациентов, ничуть не уступая в этом реальным наглядным образам либо превосходя последние, поскольку воля пациентов во время галлюцинирования нередко бывает парализована. В некоторых случаях мотивационное давление галлюцинаций является приблизительно равным с адекватными побуждениями пациентов, что влечет своеобразную амбивалентность в поведении больных. В любом случае поведение пациентов, поскольку оно связано с обманами восприятия, так или иначе меняется, оно выпадает из контекста реальной ситуации, и это зачастую становится источником объективной информации о галлюцинациях.

8. Понимание болезненности обманов восприятия большей частью отсутствует как в настоящий момент, так и спустя длительное время, иногда десятилетия после их исчезновения. В самом начале появления галлюцинаций, когда они возникают эпизодически, на очень короткое время, пациенты могут осознавать факт их болезненного происхождения. Сознание болезни может быть выявлено также у пациентов, которые долгие годы страдают галлюцинациями. Такие пациенты по каким-то им одним известным признакам порой безошибочно распознают обманы восприятия и научаются не принимать их во внимание в своем поведении. Иногда о том, что они больны, пациенты узнают от голосов, но и с ними они не всегда соглашаются.

9. Галлюцинации могут оказывать значительное влияние на сознательные психические процессы, например на образ мышления, убеждения, ценности, ожидания, верования пациентов. Это влияние сами пациенты могут оценивать иногда как весьма позитивное, обогатившее их личность. Некоторые пациенты утверждают, например, что «голоса» умнее их самих, что они сообщают столь глубокие и разумные вещи, что сами они об этом никогда не могли бы додуматься. Такое встречается нечасто, но подобного рода явления могут, как представляется, указывать на одно чрезвычайно важное обстоятельство, а именно: галлюцинации могут быть порождением не только неких глубинных бессознательных процессов, они своим содержанием ясно указывают на существование в бессознательном и структур сверхсознания.

Иногда наблюдаются галлюцинации, в которых актуализируются прошлый опыт пациентов и даже детский опыт, о котором такие пациенты самостоятельно вспомнить не в состоянии. Галлюцинации в этом смысле могут обладать исключительной памятью на события далекого прошлого. Нельзя исключить даже того, что в некоторых галлюцинациях отражается опыт раннего детства, который в норме не воспроизводится в силу инфантильной амнезии.

10. Галлюцинации возникают на фоне ясного сознания, значение этого признака подчеркивает И.С.Сумбаев (1958).

Систематика галлюцинаций строится обычно на их сенсорной принадлежности, т. е. с учетом психологических признаков. Психопатологической систематики, в которой во внимание принимались бы некие болезненные признаки, в настоящее время не существует. Между тем возможность создания такой систематики является, по-видимому, вполне реальной. Давно известно, и мы попытаемся это подтвердить, что в галлюцинациях нередко обнаруживаются признаки других психических нарушений, в частности расстройств ощущений, мышления, памяти и др. Об этом пишут многие авторы (Корсаков, 1913; Гиляровский, 1954; Милев, 1979; Рыбальский, 1983; Жмуров, 2002 и др.). Настоящее описание представлено в традиционном стиле, однако с учетом мнения о разноплановой психопатологической структуре обманов восприятия. Поэтому далее приводятся разные варианты иногда одной и той же галлюцинации.

К содержанию

Иногда наше искаженное восприятие (под влиянием внешних или внутренних условий) принимает ложное за действительное. Поэтому наше сознание, при своей субъективности воспринимает окружающий мир по-разному, в том числе иллюзорно.

Нам известно, что «сознание это состояние психической жизни человека, выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих событиях» [Википедия].

Эти субъективные идеи могут превратиться в бредовые типичные для шизофрении:

* бред преследования — все хотят меня схватить;

* бред отношений — всё вокруг говорят или перешептываются только обо мне, смеются только надо мной;

* бред воздействия — моими мыслями и поступками руководит чужая воля;·бред Кангра, бред отрицательного

двойника (вместо моих близких –

а то и вместо меня – рядом ивут их двойники)) — синдром из области психиатрии, при котором больной верит, что

кого-то из его окружения (мужа, жену, родителей и т.п.) или его самого

заменил его двойник;

* бред Котара —

нигилистически-ипохондрический депрессивный бред в сочетании с идеями

громадности (я верю, что я мертв). Некоторые психиатры о синдроме Котара говорят как о зеркальном отражении или негативе

маниакального бреда величия;

* ·бред Фреголи ( все окружающие – это на самом деле один и

тот же человек, который просто меняет внешность и гримируется). Бред положительного двойника

(симптом положительного двойника, бред Фреголи)

— убеждённость больного в том, что окружающие его люди на самом деле

являются знакомым ему человеком, который меняет внешность и гримируется;

* ·бред не узнавания себя в зеркале.

На сайте http://www.psychologos.ru/articles/view/soznanie записано:

«Сознание в узком смысле (в типологии жизненных миров) — это орган внутреннего выбора, инструмент ориентировки человека в ценностях сложного внутреннего мира.

От сознания (в узком смысле) следует отличать психику — орган, инструмент ориентировки в трудном внешнем мире, и волю — то, что организует жизнь творческого человека в сложном внутреннем и трудном внешнем мире.

Составляющие сознания

Элементы сознания — ощущения, чувствования и представления.

Поле сознания — видимое внутренним взором пространство жизненного мира. В поле сознания может двигаться внимание (луч или круг внимания). Та область, которая в принципе доступна для внимания по всей траектории его возможного движения, и есть область сознательного. То, куда внимание не может быть обращено, не достает — подсознательное и бессознательное.

Центр сознания — точка зрения, которая дает ценностную окраску вещам, событиям и явлениям, определяют восприятие и переживание реальности. Центр Удовольствия, Пользы, Бедности, Изобилия…

Жизнь сознания

Жизнь сознания имеет три особенности: наше ясное сознание узко, жизнь нашего сознания течет без скачков и перерывов, сознание может произвольно выбирать направление своего внимания.

Состояния сознания

У сознания могут быть разные состояния. Состояния — не части сознания, а его характеристики. Сознание само не может менять состояния, хотя используется в этой работе».

Наше сознание может создавать иллюзию в зависимости от нашего психологического состояния.

Р.Хейвенс, К.Уолтерс считают, что: «Наше восприятие и ответственные реакции на одну и туже ситуацию могут быть разными, в зависимости от нашего психологического состояния. Все мы полагаемся на наше доминирующее сознание, как правило на аналитическое вербальное мышление. Воспринятую и переработанную вербальную информацию мы используем для того, чтобы вывести некие правила, ценности, верования и желания. Они в свою очередь,служат для выводов о том, что и как должно быть, а чего быть не должно. На основе данных представлению сознание выстраивает некую схематичную картину об окружающем его мире, базовую «систему отсчета». Эта схема или модель направляет человека и определяет его восприятие, понимание ситуации и поведение, выстраивая их «должным», «правильным» и «эффективным» образом. Всё что не вписывается в схему либо отрицается,либо игнорируется. Таким образом, люди воспринимают,познают, обсуждают окружающую реальность и реагируют на неё только в рамках своей «схемы» , «системы отсчёта». Наша уверенность,будто мы самостоятельно принимаем решения и на их основе совершаем определенные действия, является иллюзией, причём созданной постфактум.

Чтобы поддержать эту иллюзию, сознание вынуждено рассматривать все события нашей жизни и наши бессознательные реакции как логичный и непротиворечивый результат его — сознания — деятельности. Следовательно, сознание ежесекундно приписывает себе «авторство» и находит объяснение любым действиям, которые на самом деле совершают другие модули — модули, сознанию совершенно не подконтрольные и о существовании которых оно зачастую вообще не подозревает.

Нам всем необходимо всё время себе напоминать о том, что существует множество мыслей, действий и способов восприятия, которые находятся либо за пределами сознательного мышления человека, либо за пределами сознательного контроля за этими факторами».

[Р.Хейвенс, К.Уолтерс Гипнотические сценарии. М.: Психотерапия, 2013, c.31-33].

Рассмотрим подробно, что есть иллюзия и что такое бред.

Иллюзия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Иллю́зия (лат. illusio — заблуждение, обман) — искажённое восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначную интерпретацию. Иллюзии могут возникать у психически здоровых людей (физические, физиологические иллюзии, метаморфопсии).

Разновидности иллюзий

• Физические — связаны с действующими в мире объективными законами физики (например, оптическая иллюзия: чайная ложка, погруженная в стакан с водой, воспринимается как надломленная).

• Оптические иллюзии — ошибки в зрительном восприятии, вызванные неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа.

• Звуковые иллюзии, например, тон Шепарда.

• Физиологические — связаны с особенностями периферических или центральных звеньев анализаторов (органов чувств) человека (например, если несколько раз поднять одновременно обеими руками пару различных по массе предметов, а затем другую пару предметов одинаковой массы, то предмет, оказавшийся в руке, в которой до того был более легкий, покажется более тяжелым, чем предмет, находящийся в другой руке) (см. Установка (психология)).

• Аффективные — возникают под влиянием выраженных колебаний настроения или в связи с остроформирующимся аффектом страха, тревоги.

• Вербальные — возникают в результате искажённого восприятия реальных разговоров окружающих людей.

• Органические (метаморфопсии) — искаженное зрительное восприятие формы, величины, цвета, пространственного расположения, состояния покоя или движения реально существующего предмета; различают аутометаморфопсии (ощущения изменения величины, формы частей собственного тела) и экзометаморфопсии (нарушения восприятия окружающих предметов); данный вид расстройств восприятия может наблюдаться не только у психически больных, но и у психически здоровых людей с патологией органа зрения.

• Иллюзии осознаваемости (воплощенной осознаваемости) — ощущение, что рядом якобы кто-то находится; этот вид иллюзий выделен К. Ясперсом; по мнению автора, данный вид иллюзий является признаком формирования галлюцинаций и бреда.

• Парейдолические (функциональные иллюзии) — особый вид иллюзий, при которых из сложных узоров (на ковре, зимнем стекле) возникают и постепенно развиваются сложные фантастические картины.

Бред

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Карл Теодор Ясперс — автор известной «триады бреда»

Бред (лат. Delusio) — расстройство мышления, которое характеризуется возникновением не соответствующей действительности совокупности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции Эту триаду сформулировал в 1913 Карл Теодор Ясперс. Позже она была дополнена утверждением, что бред возникает только на патологической основе. Поэтому традиционным для русской школы психиатрии Блейхер В. М. дает такое определение:

Под бредом мы понимаем совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием больного, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне.

Вадим Моисеевич Блейхер. Расстройства мышления.

Другое определение бреда дает Г. В. Груле (нем.) русск.: «установление связи отношения без основания», то есть не поддающееся коррекции установление отношений между событиями без должной на то основы.

В рамках медицины бред относится к области психиатрии.

Принципиально важно, что бред, являясь расстройством мышления, то есть психики, при этом — симптом заболевания головного мозга человека. Лечение бреда, по представлениям современной медицины, возможно только биологическими методами, то есть, в основном лекарствами (например, антипсихотиками).

Бред отличают от синдрома Кандинского-Клерамбо (синдром психического автоматизма), при котором расстройства мышления сочетаются с патологией восприятия и идеомоторики.

Согласно исследованиям, проведенным ещё В. Гризингером в XIX веке, в общих чертах бред по механизму развития не имеет выраженных культурологических, национальных и исторических особенностей. В то же время возможен патоморфоз бреда: если в Средневековье преобладала одержимость, магия, приворот, в наше время частый бред воздействия телепатией, биотоками или радаром.

Диагностика

Существующие критерии бреда включают в себя:

1. Возникновение на «болезненной» почве, то есть бред является проявлением заболевания;

2. Избыточность и несоответствие по отношению к объективной реальности, однако со стойкой убеждённостью в действительности;

3. Отсутствие коррекции, в том числе путём суггестии и неизменность такой точки зрения;

4. Выход за рамки существующих социально-культуральных особенностей данного общества (что особенно важно при дифференциации, например, от суеверий);

5. Паралогичность;

6. В большинстве случаев, кроме некоторых вариантов вторичного бреда, сознание сохраняется ясным;

7. Присутствуют глубокие нарушения личности;

8. Интеллект, как правило, сохранён или ослаблен, при ослаблении интеллекта бредовая система распадается. По Г. Модсли (англ.)русск.: «В крайних случаях слабоумия не могут образовываться даже нелепые идеи».

Бред необходимо отличать от заблуждений психически здоровых людей. При этом, во-первых, должно быть патологическое основание возникновения бреда. Во-вторых, заблуждения, как правило, касаются объективных обстоятельств, в то время как бред всегда относится к самому больному. Кроме того, бред противоречит его предыдущему мировоззрению. Бредоподобные фантазии отличаются от бреда отсутствием стойкой убежденности в их достоверности.

Классификация

Если бред полностью овладевает сознанием, то такое состояние называют острым бредом. Иногда больной способен адекватно анализировать окружающую действительность, если это не касается тематики бреда. Такой бред называют инкапсулированным.

Являясь продуктивной психотической симптоматикой, бред является симптомом многих заболеваний мозга.

Первичный (Интерпретативный, Примордиальный, Словесный)

При интерпретативном бреде первичным является поражение мышления — поражается рациональное, логическое познание, искажённое суждение последовательно подкреплено рядом субъективных доказательств, имеющих свою систему. При этом восприятие больного не нарушено. Больные могут длительно сохранять работоспособность.

Этот вид бреда отличается стойкостью и тенденцией к прогрессированию и систематизации:

«доказательства» складываются в субъективно стройную систему (при этом всё, что не вписывается в эту систему, попросту игнорируется), всё большие части мира втягиваются в бредовую систему.

К этому варианту бреда относится паранойяльный и систематизированный парафренный бред.

Вторичный (чувственный и образный)

Галлюцинаторный бред, возникающий вследствие нарушенного восприятия. Это бред с преобладанием иллюзий и галлюцинаций. Идеи при нём фрагментарны, непоследовательны — первично нарушение восприятия. Нарушение мышления наступает вторично, имеет место бредовая интерпретация галлюцинаций, отсутствие умозаключений, которые осуществляются в форме инсайтов — ярких и эмоционально насыщенных озарений. Устранение вторичного бреда удаётся достичь главным образом лечением основного заболевания или симптомокомплекса.

Различают чувственный и образный вторичный бред.

При чувственном бреде фабула: внезапная, наглядная, конкретная, насыщенная, полиморфная и эмоционально яркая. Это — бред восприятия. При образном бреде возникают разрозненные, отрывочные представления по типу фантазий и воспоминаний, то есть — бред представления.

Синдромы чувственного бреда:

1. Острый параноид;

2. Синдром инсценировки — убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, симптом Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного). Вариант синдрома — депрессивно-параноидный с бредом преследования и осуждения и депрессией.

3. Антагонистический бред и острая парафрения.

Развиваются синдромы в следующем порядке: острый параноид → синдром инсценировки → антагонистический бред → острая парафрения.

Классические варианты несистематизированного бреда — параноидный синдром и острые парафренные синдромы.

При острой парафрении, остром антагонистическом бреде и особенно бреде инсценировке развивается синдром интерметаморфоза. При нём события для больного изменяются в ускоренном темпе, как фильм, который демонстрируют в быстром режиме]. Синдром свидетельствует о крайне остром состоянии больного.

Вторичный с особым патогенезом

1. Голотимный (при аффективных расстройствах. Например, маниакальное состояние вызывает бред величия, а депрессия является первопричиной идей самоуничижения. Всегда образный или чувственный.

2. Кататимный и сенситивный: возникает при сильных эмоциональных переживаниях у личностей с повышенной чувствительностью или страдающих расстройствами личности (например, параноидным) — бред отношения, преследования. Всегда систематизированный.

3. Катестетический — при сенестопатиях, висцеральных галлюцинациях.

4. Бред тугоухих.

5. Как вариант вторичного бреда Н. Е. Бачериков выделяет индуцированный бред. Другие авторы считают его особым механизмом возникновения бреда. В частности, в МКБ-10 отдельно выделено индуцированное бредовое расстройство (англ.)русск. (F24.).

Бред воображения

Бред воображения Дюпре — особо выделяемый некоторыми авторами, отличается от интерпретативного и чувственного бреда. При этом варианте бреда идеи основываются не на логической ошибке и не на расстройствах восприятия, а возникают на основе фантазии и интуиции. Бред полиморфный, малосистематизированный и очень изменчив. Чаще это бред величия, любовный бред и бред изобретательства. Есть два его вида: интеллектуальный с преобладанием интеллектуального компонента воображения и наглядно образный с патологическим фантазированием и наглядно-образными представлениями.

Бредовые синдромы

В настоящее время в отечественной психиатрии принято выделять три основных бредовых синдрома:

• Паранойяльный синдром — систематизированный интерпретативный бред. Чаще монотематический. Не наблюдается интеллектуально-мнестического ослабления.

• Параноидный синдром — не систематизированный, обычно в сочетании с галлюцинациями и другими нарушениями.

• Парафренный синдром — систематизированный, фантастический, в сочетании с галлюцинациями и психическими автоматизмами.

Близки к бредовым синдром психического автоматизма и галлюцинаторный синдром, часто входящий в виде составной части в бредовые синдромы (т. н. галлюцинаторно-параноидный синдром).

Параноический синдром

Некоторые авторы выделяют так называемый «параноический» бредовый синдром. По А. Н. Молохову это — особая характерологическая реакция со сверхценной идеей в основе, возникающая у параноидных психопатов. Карл Леонгард не относит параноические реакции к бредовым, считая их явлением, присутствующим у акцентуированных личностей. По мнению Н. Е Бачерикова, параноические идеи — либо ранний этап развития паранойяльного синдрома, либо бредоподобная аффективно насыщенная оценки и интерпретацию фактов, что затрагивает интересы пациента, к которым особенно склонны акцентуированные личности. Они могут перейти в стадию декомпенсации с образованием бреда, что происходит при психотравмирующей ситуации или аустенизации, либо исчезнуть на фоне терапии и даже самостоятельно. От сверхценных идей они отличаются ложностью суждения и большей аффективной насыщенностью.

Тематика (фабула) бреда

Фабула бреда, как правило (в случаях интерпретативного бреда), не является собственно признаком заболевания и зависит от социально-психологических, а также культурных и политических факторов, в рамках которых находится больной. Вместе с тем в психиатрии выделяется несколько групп бредовых состояний, объединённых общей фабулой. К ним относятся 3 основные группы:

1. Экспансивный бред:

• бред величия;

• бред богатства;

• бред изобретательства — разные нереальные проекты, часто созданные пациентами без специального образования, например, вечный двигатель;

• бред реформаторства — нелепые социальные реформы для блага человечества;

• бред происхождения — больной считает, что его настоящие родители — высокопоставленные люди, или что он происходит из древнего знатного рода, иной нации и т. п.

• бред вечной жизни;

• эротический бред;

• бред любви (синдром Клерамбо) — почти всегда у больных женского пола: больной убеждён, что его (её) любит известный человек, или что в него (неё) влюбляются все, встречающиеся с ним (ней); имеет 3 стадии: оптимистическую (пациент утверждает, что его домогаются), пессимистическую (чувство отвращения к якобы влюблённым в него) и стадию ненависти;

• антагонистический бред (в том числе манихейский бред);

• религиозный бред — больной считает себя пророком, утверждает, что может творить чудеса;

2. Депрессивный бред:

• бред самообвинения, самоуничижения и греховности;

• ипохондрический бред — убеждение больного в наличии у него какого-то заболевания (обычно тяжкого);

• нигилистический бред (характерен для МДП) — ложное ощущение, что он сам, другие или окружающий мир не существуют или наступает конец мира;

• синдром Котара — нигилистически-ипохондрический в сочетании с идеями громадности;

3. Бред преследования (персекуторный бред):

• бред отношения — больному кажется, что вся окружающая действительность имеет непосредственное отношение к нему, что поведение других людей обусловливается их особым отношением к нему;

• бред значения — вариант предыдущей фабулы бреда, всему в окружении больного придается особое значение;

• бред воздействия — физического (лучи, аппараты), психического (как вариант по В. М. Бехтереву — гипнотического), насильственного лишения сна, часто в структуре синдрома психического автоматизма;

• вариант эротического бреда без позитивных эмоций и с убеждённостью, что партнёр якобы преследует пациента;

• бред сутяжничества (кверулянтства) — больной борется за восстановление «попранной справедливости»: жалобы, суды, письма руководству;

• бред ревности — убеждение в измене сексуального партнёра;

• бред ущерба — убеждение, что имущество больного портят или разворовывают какие-то люди (как правило, люди, с которыми больной общается в быту), совмещение бреда преследования и обнищания;

• бред отравления — убеждение, что кто-то хочет отравить больного;

• бред инсценировки (интерметаморфозы) — убеждение больного, что всё вокруг специально подстроено, разыгрываются сцены какого-то спектакля, или ведётся эксперимент, всё постоянно меняет смысл: например, это не больница, а на самом деле прокуратура; врач на самом деле — следователь; больные и медперсонал — переодетые с целью разоблачить больного сотрудники органов безопасности. Близким к этому типу бреда является так называемый «синдром Шоу Трумана»;

• бред одержимости;

• пресенильный дерматозойный бред.

Индуцированный («наведённый») бред

Основная статья: Индуцированное бредовое расстройство

В психиатрической практике нередко встречается индуцированный (от лат. inducere — «наводить») бред, при котором бредовые переживания, как бы заимствуются у больного при тесном контакте с ним и отсутствии критического отношения к заболеванию. Происходит как бы «заражение» бредом: индуцируемый начинает высказывать те же бредовые идеи и в такой же форме, что и психически больной-индуктор (доминантное лицо). Обычно индуцируются бредом те лица из окружения больного, которые особенно близко с ним общаются, связаны семейно-родственными отношениями.

Психотическое заболевание у доминантного лица чаще всего шизофреническое, но не всегда. Первоначальный бред у доминантного лица и индуцированный бред обычно носят хронический характер и являются по фабуле бредом преследования, величия или религиозным бредом. Как правило, вовлеченная группа имеет тесные контакты и изолирована от других языком, культурой или географией. Человек, которому индуцируется бред, чаще всего зависит или подчиняется партнеру с истинным психозом.

Диагноз индуцированного бредового расстройства может быть поставлен при условии:

1. один или два человека разделяют один и тот же бред или бредовую систему и поддерживают друг друга в этом убеждении;

2. у них имеется необычно тесное взаимоотношение;

3. имеется сведение, что бред был индуцирован пассивному члену пары или группы путем контакта с активным партнером.

Индуцированные галлюцинации редки, но не исключают диагноз индуцированного бреда.

Стадии развития

1. Бредовое настроение — уверенность в том, что вокруг произошли какие-то изменения, откуда-то (но пока неизвестно конкретно, откуда) надвигается беда;

2. Бредовое восприятие — в связи с нарастанием тревоги появляется бредовое объяснение значения отдельных явлений;

3. Бредовое толкование — бредовое объяснение всех воспринятых явлений;

4. Кристаллизация бреда — образование стройных, законченных бредовых идей;

5. Затухание бреда — появление критики к бредовым идеям;

6. Резидуальный бред — остаточные бредовые явления. Наблюдается при галлюцинаторно-параноидных состояниях, после делирия, и при выходе из эпилептического сумеречного состояния.

В разговорном стиле

В разговорном стиле понятие «бред» имеет отличное от психиатрического значение, что, нередко, приводит к неправильному его использованию с научной точки зрения. Например, бредом в быту называют бессознательное состояние больного, сопровождающееся бессвязной, бессмысленной речью, которое возникает у соматических больных с повышенной температурой тела (например, при инфекционных заболеваниях. С клинической точки зрения это явление стоит называть «аменция». В отличие от бреда, это нарушение сознания, а не мышления. Также в быту бредом ошибочно называют другие психические нарушения (галлюцинации). В переносном значении бредом считаются любые бессмысленные и несвязные идеи, что также не всегда правильно, так они могут не отвечать бредовой триаде и являться заблуждениями психически здорового человека.

Иллюзии.

Термин переводится словами «обман, обманчивое представление» — ложные, с нарушением идентификации, восприятие реально существующих и актуальных в данный момент предметов и явлений. Иллюзии впервые выделены в качестве самостоятельного обмана восприятия и отделены от галлюцинаций Ж.Эскаролем в 1817 году [В.А.Жмуров].

Бред

К.Ясперс Считает, что «Бред выявляет себя как целое прежде всего в том, что он создает новый мир для своего носителя. Бред выражает себя через определенный стиль, он как бы указывает человеку способ его самораскрытия».

Бредовое состояние (делирий) — это состояние сильнейшего умственного смятения, когда сознание затуманивается и человек почти не может сосредоточить своё внимание на чем-либо, а так же испытывает галлюцинации или иллюзии. В буквальном смысле слова слово delirium означает отклонение от заданной нормы, и это в точности описывает происходящее: бредящий человек отклоняется от своего нормального состояния. Ему с огромным трудом удается поддерживать связанность мысли, а перцептуальные нарушения часто приводят к тому, что он путает знакомых людей с незнакомыми. В бредовом состоянии обычны резкие перепады настроения. Считается, что бредовое состояние может быть вызвано рядом факторов, включая отравление токсичными веществами и медицинскими препаратами, неврологическими расстройствами или сильным стрессом. Иногда члены семьи слишком остро реагируют на эти симптомы, считая их признаком быстрого необратимого распада личности (М. Кордуэлл. с.44)

П.И. Сидоров, А. В.Парняков считают, что: «Бред — состояние, при котором навязчивые представления, идеи, суждения всецело захватывают человека и он утрачивает способность делать различие между миром вымыслов и реальностью. Патологию суждений и умозаключений: бредовые, сверхценные, навязчивые и доминирующие идеи нужно различать друг от друга. Бредовые идеи — неверные. ложные мысли, не поддающиеся коррекции ни путем убеждения, ни каким-либо другим способом. Совокупность бредовых идей называют бредом. Бред нарушает адаптацию к среде и вытекает из внутреннего, аффективно-психического состояния. Личность охвачена (эмоционально вовлечена) ложными убеждением, хотя и они неприемлемы для других людей. В отличие от галлюцинации при бредовых идеях в действительности что-то происходит , но это просто акцентирование на чем-то и не является причиной или следствием происходящего. Бредовые идеи имеют 4 момента: ложное содержание идей, болезненная основа их возникновения, убежденность в их правильности, недоступность психологической коррекции (первичный бред). Этапы первичного бреда — сначала бредовое настроение, а затем бредовое восприятие и толкование внешних событий с последующей «кристаллизацией» самой бредовой идеи. Человек верит в свои бредовые болезненные идеи — он «чувствует». что он прав (в отличие от убежденности, доминирующей или сверх ценной идеи).

Вторичный бред доступен пониманию и объяснению в сочетании с другими психологическими явлениями, как галлюцинациями или изменениями настроения, например человек. который убежден, что его «отравляют соседи» может получить эту информацию от «голосов», которые он «слышит».

4 формы бреда: 1) бред с пониженной самооценкой, 2) бред с повышенной самооценкой, 3) бред преследования (персекуторный), 4) смешанные формы бреда — отстаивание своих ложных идей.

Навязчивые идеи (обессии) — неотступные и назойливые мысли, которые сам человек критически оценивает как нелепые, устранить их не может. Навязчивые идеи часто сочетаются с навязчивыми действиями (неодолимая потребность совершать какое-либо действие или поступок).

Фобии

Фобии — в отличие от навязчивых мыслей и действий человек не испытывает тревоги и дискомфорта. Оно формирует ограничительное поведение (П.И. Сидоров, А.В.Парняков Клиническая психология с. 171-174).

Галлюцинация (от лат. hallucinatio — бред) — это расстройство восприятия, когда человек видит, слышит, ощущает то, чего в реальной действительности не существует. Это восприятие не опирается на внешний объект и наблюдается в стрессовых ситуациях, при сенсорной изоляции, при применении галлюциногенов. Галлюцинации можно внушить в глубоком гипнотическом сне (П.И.Сидоров, А.В. Парняков. с.83).

Галлюцинации («бред», «видения»). Мнимые восприятия, ложные образы, возникающие спонтанно, без сенсорной стимуляции.

М. Г. Ярошевский (1976, с. 23) упоминает о Бхатте, древнем философе школы Миманса, высказавшем созвучные современным догадки об обманах восприятия. Реальность или иллюзорность образа, утверждал Бхатта, определяется характером отношений между органом и внешним объектом. Извращение этих отношений ведет к иллюзорному восприятию. Причины последнего могут быть периферическими (дефект органов чувств), а также центральными (манас), когда образы памяти проецируются во внешний мир и становятся галлюцинациями. Таким же образом, по мнению Бхатта, возникают сновидения. До настоящего времени не потеряло значения определение галлюцинаций В. X. Кандинского: «Под именем галлюцинаций я разумею непосредственно от внешних впечатлений не зависящее возбуждение центральных чувствующих областей, причем результатом такого возбуждения является чувственный образ, представляющийся в восприемлющем сознании с таким же самым характером объективности и действительности, который при обыкновенных условиях принадлежит лишь чувственным образам, получающимся при непосредственном восприятии реальных впечатлений». Галлюцинация — это образ представления, отождествляемый пациентом с наглядным образом. В определениях галлюцинации обычно указываются следующие признаки.

Появление галлюцинаций непосредственно не связано с восприятием реальных и наличных объектов (исключение составляют функциональные и рефлекторные галлюцинации). Этим галлюцинации отличаются от иллюзий. Галлюцинирующий пациент одновременно с ложными образами может адекватно воспринимать и реальность. Его внимание при этом распределяется неравномерно, часто смещаясь в сторону обманов восприятия. Иногда оно бывает так поглощено последними, что действительность почти либо вовсе не замечается. В таких случаях говорят об отрешенности или галлюцинаторной загруженности.

Галлюцинациям свойственны чувственная живость, проекция в реальный мир (сравнительно редко они бывают лишены определенной проекции: «Голоса из ниоткуда… Рука тянется неизвестно откуда…»), спонтанное появление и чуждость содержанию сознания Их характеризует, кроме того, ощущение собственной интеллектуальной активности — пациент «сам» с интересом или страхом «слушает», «смотрит», «вглядывается». Интегральным выражением указанных качеств обманов восприятия является переживание телесности мнимых образов, их отождествление с образами реальных объектов. Понимание болезненности галлюцинаций большей частью отсутствует. Под впечатлением от них пациент ведет себя точно также, как если бы кажущееся ему происходило на самом деле. Нередко галлюцинации, каким бы иррациональным ни было их содержание, для пациента более актуальны, чем реальность. Он оказывается в большом затруднении, если мнимые и реальные образы вступают в отношения антагонизма и обладают равной силой влияния на поведение. При таком «раздвоении» личности пациент как бы существует в двух «измерениях» сразу, в ситуации конфликта сознательного и бессознательного.

Различают следующие виды галлюцинаций: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные и галлюцинации общего чувства (энтероцептивные, висцеральные, эндосоматические). Близки к последним вестибулярные и моторные галлюцинации [В.А.Жмуров].