По данным ВОЗ, он встречается в 30% всех случаев патологии опорно-двигательного аппарата.

Деформация позвоночного столба может начаться в любом возрасте, но пик ее развития приходится на 8-14 лет.

Это прогрессирующая болезнь, которая вызывает тяжелые, зачастую, необратимые изменения скелета.

Поэтому к лечению, а самое главное к профилактике нужно отнестись с большой серьезностью.

О том как это сделать можно узнать из материала статьи.

Содержание[Скрыть]

- 1. Суть патологии, степени и этапы

- 2. Причины заболевания

- 3. Симптомы и диагностика

- 4. Лечение

- 5. Профилактика и прогноз

- 6. Заключение

- 7. Пройдите тест!

Суть патологии, степени и этапы

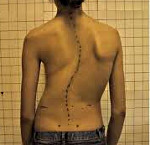

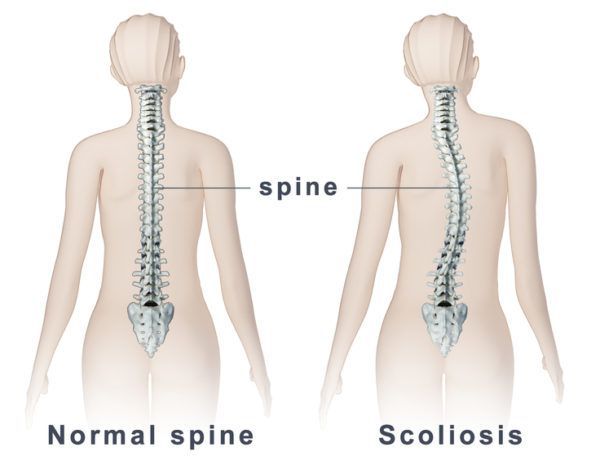

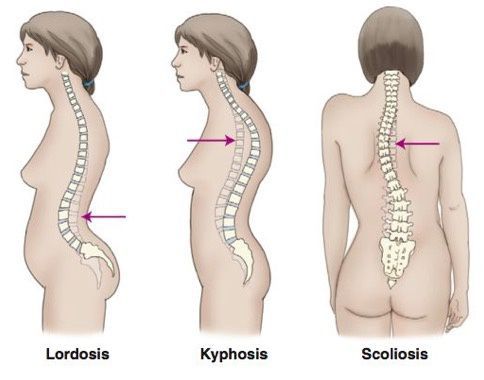

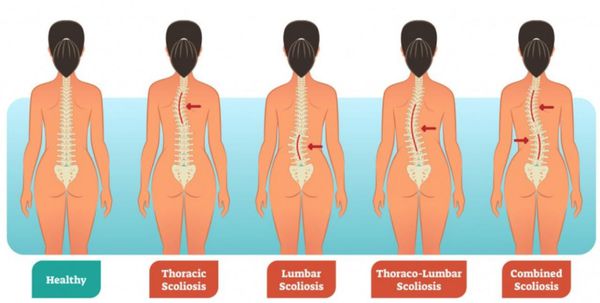

Сколиоз — это отклонение позвоночника от своей оси в правую или левую сторону. Начинает формироваться вследствие разного давления на позвоночные диски. Из-за возникшей асимметрии ось позвоночника смещается с одновременным вертикальным вращением позвонков. В результате такого смещения начинается раздражение мягких тканей, возникает болевой синдром. В зависимости от стороны искривления, сколиоз поясничного отдела бывает право- и левосторонним.

Следует дифференцировать заболевание от нарушения осанки, при котором наблюдается только смещение оси позвоночного столба без поворота позвонков.

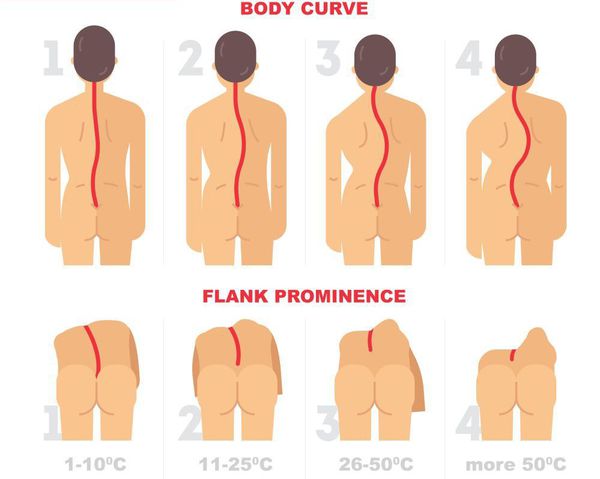

Поясничный сколиоз имеет четыре степени, в зависимости от величины угла искривления:

- 1 степень. Угол искривления 5-10 градусов.

- 2 степень . Угол — 11-25 градусов.

- 3 степень. Угол кривизны — 50 градусов.

- 4 степень . Угол превышает 50 градусов.

Развитие сколиоза проходит в три этапа, соответствующие возрасту пациента:

- До 8 лет. В этом возрасте в позвонках преобладает хрящевая структура.

- 8-14 лет. Начинается окостенение позвонковых отростков и дужек.

- 14-18 лет. Формирование позвоночного столба заканчивается, его структура сохраняется до конца жизни.

Патологические искривления возможно исправить до тех пор, пока позвоночник еще имеет хрящевые части. После 18 лет боковые деформации сложно поддаются лечению.

Причины заболевания

Основная причина бокового искривление — неравномерное распределение нагрузки на позвоночник и неправильное положение тела при длительном сидении.

| Врожденный: | Приобретенный: | |

| Это искривление позвоночника, возникающее при определенных врожденных аномалиях развития позвоночника (сращение позвонков, наличие полупозвонков и т.д). | Подтип | Причины |

| Рахитический | Причиной становится рахит. | |

| Диспластический | Развивается вследствие нарушения процесса окостенения позвонков. | |

| Паралитический | Появляется из-за ДЦП, перенесенного полиомиелита, частичного пареза мышц спины. | |

| Идиопатический | Причины его возникновения неизвестны, часто встречается и быстро прогрессирует. | |

| Школьный | Этот вид самый распространенный. Причины — неправильное положение позвоночника при слабо развитом мышечном аппарате. Искривление могут спровоцировать неудобная школьная мебель, неправильный выбор портфеля, гиподинамия, ослабленный иммунитет ребенка. Поэтому сколиоз часто называют школьной болезнью. |

Таким образом, можно выделить следующие провоцирующие факторы болезни:

- Гиподинамия.

- Избыточный вес.

- Травмы спины.

- Рахит.

- Инфекционные заболевания (остиомиелит)

- ДЦП.

- Ревматизм.

- Плоскостопие.

- Туберкулез костей.

- Беременность.

- Грыжи, протрузии.

- Опухоли позвоночника.

- Врожденные аномалии формирования позвоночника.

- Наследственность.

Симптомы и диагностика

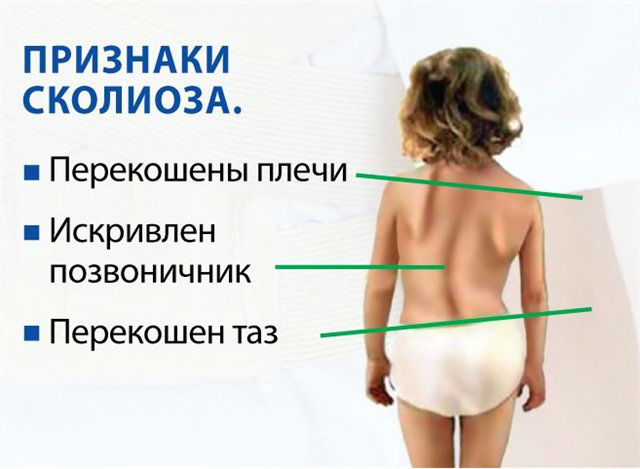

На начальном этапе заболевание себя никак не проявляет, может быть обнаружено при рентгенологическом исследовании. Правда, иногда пациенты жалуются на быструю утомляемость и дискомфорт в спине при выпрямлении.

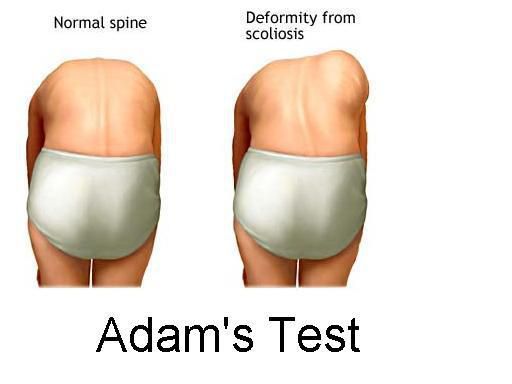

На второй стадии заметно искривление позвоночника во время наклона вперед. Появляется асимметрия лопаток и бедер. Боли имеют уже более выраженный характер.

На следующих стадиях присоединяются неврологические симптомы:

- Головная боль.

- Чувство онемения в руках и пальцах ног.

- Боли в ногах.

- Нарушение походки.

- Сбои в работе внутренних органов.

В это период наблюдается выраженная асимметрия тазовых костей, плеч, расхождение лопаток. Искривление позвоночника видно невооруженным глазом в вертикальном и горизонтальном положении. Может наблюдаться частичный паралич из-за защемления нервных корешков спинного мозга. Боли становятся сильнее, особенно при физических нагрузках, ограничиваются движения.

На четвертой стадии боль уже невыносима, нарушается сердечный ритм, возникает одышка, иногда приступы удушья.

При отсутствии лечения последствия для больного катастрофические:

- Нарушение сердечной деятельности.

- Гипоксия мозга.

- Снижение работоспособности, памяти, внимания.

- Постоянная тошнота и головные боли.

Это сильно ухудшает качество жизни. Если произойдет защемление нерва, пациент может потерять способность передвигаться.

Диагностика

При появлении нескольких из вышеперечисленных симптомов, необходимо обратиться к травматологу или ортопеду.

Для диагностики назначают лабораторные и инструментальные исследования:

- Общий анализ крови и мочи.

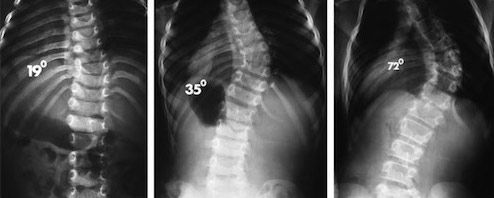

- Рентген позвоночника в двух проекциях — лежа и стоя. При этом определяется причина и степень искривления, изменения в позвонках.

- МРТ, КТ применяют для уточнения диагноза.

- Измерение мышечного тонуса.

- УЗИ внутренних органов проводят, чтобы определить, пострадали ли они в результате искривления.

Лечение

Успех терапии зависит от комплексного подхода. Лечение — это долгий и трудный процесс. Главная цель — приостановить развитие сколиоза, укрепить мышечный корсет.

Основные методы лечения делятся на две группы: консервативное и хирургическое лечение.

Консервативное лечение

Консервативное включает в себя:

- общеукрепляющую терапию;

- ЛФК;

- физиопроцедуры;

- массаж;

- мануальную терапию;

- вытяжение;

- применение ортопедических кроватей и корсетов;

- медикаментозную терапию.

Общеукрепляющая терапия заключается в налаживании режима дня, питания, применении витаминов. Помимо этого, устраняют все провоцирующие факторы. Необходимо подобрать ребенку правильный портфель, письменный стол и стул.

В рационе ребенка должны присутствовать в достаточном количестве белки, продукты, богатые витаминами. Дополнительно можно принимать витаминно-минеральные комплексы, назначенные врачом.

Полезно заниматься плаванием, спортивными играми (баскетбол, волейбол). Не рекомендуются такие виды спорта, как тяжелая атлетика, гимнастика, велоспорт, бокс.

Лечебная физкультура имеет огромное значение в лечении сколиоза. К выбору упражнений надо подходить с осторожностью, комплекс подбирается врачом. Цель ЛФК — укрепление мышечного корсета, исправление уже имеющегося искривления, формирование правильной осанки.

На начальной стадии заболевания упражнения можно выполнять дома. При выраженном искривлении — в медицинском учреждении под контролем специалиста.

Лечебная физкультура — длительны процесс, требующий терпения от пациента и врача. Главное в занятиях — их систематичность, только так можно добиться положительных результатов.

Массаж приносит хорошие результаты в комплексе с ЛФК. С его помощью укрепляются мышцы, восстанавливается кровоток, снимается напряжение. Массаж должен выполнять специалист, самостоятельное проведение массажа запрещено, так как может усугубить ситуацию.

Мануальная терапия с успехом применяется для лечения сколиоза. Больные отмечают снижение болевых ощущений, легкость в спине, улучшение общего состояния.

Физиолечение включает в себя такие процедуры, как: электрофорез, амплипульс и др. С их помощью снимают мышечный спазм, боль, воспаление.

При выраженном сколиозе показано ношение корсетов для снятия нагрузки на мышцы спины и формирования правильной осанки. Не следует носить корсет длительное время, чтобы мышцы не «обленились».

Вытяжение — довольно спорный метод. С одной стороны, увеличивается высота позвоночных дисков, с другой — происходит перерастяжение связок и мышц.

Медикаментозное лечение направлено на снятие мышечных болей, напряжения, воспаления. Группы лекарств, используемые для лечения:

- Нестероидные противовоспалительные препараты (Ибупрофен, Найз, Деклофенак) снимают воспаление.

- Обезболивающие (Анальгин, Баралгин, Кеторол) купируют болевой синдром.

- Миорелаксанты (Листенон, Мидокалм) снимают мышечный спазм, делают массаж и мануальную терапию более эффективными.

Видео: «Упражнения при сколиозе: рекомендации тренера»

Хирургическое лечение

Применяется на третьей и четвертой стадиях заболевания, когда консервативное лечение уже бессмысленно. Операции бывают одномоментными и этапными.

При одномоментных устанавливается металлическая конструкция за один раз. Правда в последствии придется делать корректировку в соответствии с ростом позвоночника.

Этапные предполагают установку штативов в несколько приемов. На первом этапе устраняют органические повреждения позвонков, затем устанавливают конструкции из металла.

Профилактика и прогноз

Нельзя сажать или ставить на ноги ребенка преждевременно. Нужно строго следить за осанкой, так как правильная осанка — это основа профилактики искривления позвоночника. Ребенок должен правильно питаться, находиться достаточно времени на свежем воздухе, играть в подвижные игры.

Занятия в спортивных секциях положительно сказываются на развитии человека, укрепляют мышечный корсет, способствуют правильному и гармоничному формированию скелета. Также нельзя допускать набора веса, при котором значительно увеличивается нагрузка на позвоночник, ухудшается обмен веществ.

Прогноз лечения зависит от степени выраженности деформации. На начальном этапе удается добиться хороших результатов, остановить развитие болезни добиться полного излечения. На поздних стадиях возможно только частичное исправление.

Заключение

Сколиоз — серьезное и опасное заболевание, которое может привести к инвалидности. Зачастую, возникает из-за недостаточного внимания со стороны родителей к ребенку. Гиподинамия, неправильное питание, избыточный вес, некорректно подобранная мебель приводят к деформации позвоночника.

Полного исправления дефекта возможно добиться, начав лечение на первом этапе. При выраженном искривлении удается лишь приостановить прогрессирование заболевания. Не допустить появление этого опасного недуга возможно с помощью профилактических мероприятий. По мнению ортопедов, «лечить сколиоз надо тогда, когда его еще нет».

Прочтите такие статьи:

- Как правильно лечить сколиоз у взрослых?

- О методах диагностики сколиоза можно узнать здесь

- Подробнее об S-образном искривлении позвоночника на странице https://spinatitana.com/pozvonochnik/grudnoj-otdel/skolioz/s-obraznyj-skolioz-chto-eto-znachit-i-kak-ego-lechit.html

Пройдите тест!

Оцените свои знания: насколько хорошо Вы усвоили материал. Что такое поясничный сколиоз и как часто он развивается?

Врач ЛФК

Проводит комплексную терапию и профилактику заболевания позвоночника, проводит расшифровку рентгенографии и МРТ снимков. Также проводит реабилитацию и восстановления физического состояния после травм.Другие авторы

Комментарии для сайта Cackle

Сколиоз поясничного отдела позвоночника представляет собой одну из достаточно распространенных патологий. Искривление позвоночника встречается у детей, взрослых и пожилых людей, и в каждом возрасте оно может быть вызвано совершенно разными факторами.

Причины сколиоза поясничного отдела позвоночника

Причин возникновения заболевания много. В их числе может быть наличие грудного сколиоза, который сопровождается возникновением аналогичной патологии в пояснице. Кроме того, провоцировать сколиоз в поясничном отделе позвоночника может:

- неодинаковое давление на диски между позвонками;

- недостаток движения и физических нагрузок;

- травмирование спины;

- избыточный вес, ведущий к дополнительным нагрузкам на поясницу;

- врожденные причины болезни;

- рахит, туберкулез и инфекции;

- детский церебральный паралич (в детском возрасте);

- ревматизм;

- беременность женщины;

- косолапость, плоскостопие;

- тесная одежда;

- опухолевые заболевания;

- грыжи;

- нарушения метаболизма.

Кроме того, существенное значение в формировании сколиоза данного отдела позвоночника имеет отсутствие профилактики.

Степени поясничного сколиоза

Сколиоз поясничного отдела бывает разных форм и степеней. Все они различаются в зависимости от тяжести болезни. Всего существует четыре степени, и на последних стадиях часто сколиоз нужно лечить оперативным путем, поскольку одних упражнений уже недостаточно.

Сколиоз поясничного отдела позвоночника 1 степени

Первой степенью сколиоза считается искривление позвоночного столба на 5–10 градусов. Заметить его в этот период сложно, поскольку болезнь никак иначе не проявляет себя, либо же могут возникать слабые боли. Нередко начало болезни выявляют случайно, когда человек обследует спину в связи с поиском других заболеваний. Между тем сколиоз в поясничном отделе позвоночника 1 степени вылечить проще всего. Для этого достаточно придерживаться несложных правил относительно организации места для сна и отдыха, а также регулярно делать упражнения. Но при этом понадобится наблюдение у доктора, который будет отмечать динамику заболевания.

Сколиоз поясничного отдела позвоночника 2 степени

Сколиоз в поясничном отделе 2 степени обнаружить проще. Возникает такой тип болезни, если 1 степень не была вовремя замечена и устранена. В этом случае угол искривления составляет 10–25 градусов, появляются отчетливые боли, а кривизна спины видна даже неспециалисту.

Симптомы

Самый главный признак поясничного сколиоза в том, что тазобедренный пояс несимметричен. При этом нижние конечности визуально имеют разную длину. Но вместе с этим симптоматика будет зависеть от того, какой тип сколиоза у человека возник. Типы поясничного сколиоза таковы:

- правосторонний;

- левосторонний;

- S-образный.

Самым главным симптомом является наличие болезненности в пояснице, человек сутулится, возникают боли в грудине, сильная слабость, а также могут наблюдаться перемены в походке. Человек с поясничным сколиозом из-за болей становится менее подвижным, а его конечности обладают не такой чувствительностью, как раньше. Могут появляться шейные боли, боли в ступнях, отеки в пояснице, а также онемение рук и ног. Часто картину дополняют нарушения в работе внутренних органов.

Диагностика

Диагностирование поясничного сколиоза 1 степени осуществляется только опытным врачом-неврологом. Конечно, можно и самому посмотреть на спину и определить, насколько ровный позвоночник, но при обращении к специалисту, кроме осмотра и опроса, вы будете направлены на диагностические процедуры, что позволит точно быть уверенным в наличии или отсутствии сколиоза, а также сопутствующих отклонений. Диагностика может включать в себя:

- Анализы крови и мочи.

- Измерение роста стоя, сидя, определение массы тела.

- Рентген, КТ или МРТ поясницы.

- Флюорографию.

- Исследование мышечного тонуса.

- УЗИ органов.

- Кардиографию и пр.

По итогам таких исследований врач определит, есть ли у вас сколиоз поясничного отдела позвоночника 1 или 2 степени, а при его наличии подберет оптимальный метод лечения.

Лечение

Лечатся деформации позвоночника только в комплексе. В процессе лечения применяются:

- медикаменты;

- ЛФК;

- операции.

Определяется метод лечения индивидуально.

Медикаментозная терапия

Чтобы снять воспаление, спровоцированное сколиозом в пояснично-крестцовом отделе, применяют нестероидные противовоспалительные препараты. Также может понадобиться применение обезболивающих и миорелаксантов, которые способствуют снятию спазма мышц.

ЛФК

Лечение сколиоза поясничного отдела позвоночника также обязательно заключается в прохождении курса профессионального массажа, посещениях мануального терапевта, применении иглоукалывания и физиотерапии. Не лишним будет соблюдать специальную диету в процессе лечения. Первая степень сколиоза часто лечится корсетами и упражнениями, которые подбираются врачом-неврологом индивидуально.

Хирургическое лечение

Сколиоз 1 или 2 степени поясничного отдела, как правило, не лечат операциями. Однако если болезнь прогрессирует, присоединяются нестерпимые боли, неврологические проявления, сердечная или легочная недостаточность и пр., хирургическое вмешательство неизбежно.

Профилактика

Развитие идиопатического сколиоза в поясничном отделе легко профилактировать. Достаточно соблюдать режим активности и отдыха, держать правильную осанку, обращать внимание на жесткость матраса для сна и правильное положение тела за столом, тогда риск возникновения патологии минимален.

О файлах cookie на этом веб-сайте

Мы используем cookie-файлы, IP-адреса и данные об устройствах для аналитики, чтобы Ваше посещение сайта было удобным и персонализированным. Вы можете отключить cookie-файлы в настройках вашего браузера. Продолжая пользоваться нашим сайтом, Вы даете согласие на обработку перечисленных данных и принимаете условия Политики обработки и обеспечения безопасности ПДн.

Поясничный сколиоз

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Поясничный сколиоз — искривление позвоночного столба. Чаще всего патология развивается в качестве компенсации аналогичной патологии в грудном отделе. Сколиоз поясничного отдела дает о себе знать асимметрией тазобедренного пояса и разной длиной ног. Проблема может быть врождённой или приобретённой, спровоцированной травмами, ожирением, малоподвижным образом жизни и другими причинами. Лечением поясничного сколиоза занимается врач-ортопед.

Причины поясничного сколиоза

Поясничный сколиоз может быть врождённым или приобретённым. приобретённая разновидность развивается на фоне:

- перенесенных травм, повреждений спины, оперативных вмешательств;

- рахита;

- остеопороза, остеомиелита и других инфекционных заболеваний;

- ревматических заболеваний;

- болезней яичников, сбоев менструального цикла и других эндокринных нарушений;

- малоподвижного образа жизни, отсутствия профилактических мер, например, утренней зарядки или закаливания.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 28 Января 2023 года

Дата обновления: 10 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Симптомы поясничного сколиоза

Поясничный сколиоз чаще всего бывает левосторонним, но у левшей развивается правосторонняя форма заболевания. По мере прогрессирования болезни у пациента проявляются следующие симптомы:

- боль в поясничном отделе, которая со временем усиливается;

- болезненные ощущения в грудной клетке;

- постоянная слабость, плохое самочувствие;

- ограниченная подвижность;

- скованность суставных движений, снижение чувствительности в конечностях;

- отёчность в области поясницы.

В запущенных случаях развиваются нарушения работы внутренних органов.

Методы диагностики

Чтобы выявить поясничный сколиоз, в медцентре ЦМРТ записывают жалобы пациента, проводят осмотр, аппаратную диагностику, а в некоторых случаях — лабораторные исследования:

К какому врачу обратиться

Если вы заметили нарушение осанки и страдаете от боли или неприятных ощущений в пояснице, не откладывайте визит к врачу. Запишитесь на приём к ортопедутравматологу.

Как лечить поясничный сколиоз

В клинике ЦМРТ индивидуально подбирают курс лечения поясничного сколиоза. Врач назначает курс медикаментов, лечебную физкультуру, ванны, а в запущенных случаях обсуждает с пациентом возможность хирургического вмешательства:

Последствия

Сколиоз поддается лечению на ранних стадиях, чем дальше успела прогрессировать болезнь, тем сложнее будет избавиться от нее. При отсутствии врачебной помощи патология чревата нарушениями работы внутренних органов и инвалидностью.

Профилактика

- Больше двигайтесь, регулярно получайте умеренные физические нагрузки;

- принимайте витамины, особенно, витамин D;

- своевременно лечите перенесенные травмы спины;

- регулярно проходите плановые медосмотры.

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все

вопросы

Оглавление

- 1Причины развития

- 2Виды и степени поясничного сколиоза

- 3Симптомы

- 4Диагностика

- 5Лечение поясничного сколиоза

Поясничный сколиоз – патология опорно-двигательного аппарата, при которой наблюдается искривление позвоночника во фронтальной (боковой) и переднезадней плоскости на уровне поясничного отдела с одновременным вращением позвонков вокруг вертикальной оси. Течение такой формы заболевания более легкое, чем поражение грудного отдела, и часто проходит незаметно для самих больных на протяжении длительного времени. Как и другие виды сколиоза, поясничный чаще впервые диагностируется у детей и подростков, хотя может обнаруживаться и у взрослых людей, являясь следствием прогрессирования ранее незамеченной деформации или же других приобретенных нарушений.

Причины развития

Хотя такое заболевание, как сколиоз, известно уже давно, в 80% случаев установить причины его развития не удается. Предполагается, что патология может иметь генетически обусловленную природу, быть следствием эндокринных нарушений или же нейромышечных расстройств. Но пока убедительных доказательств ни одна из этих теорий не получила.

Среди других факторов, способствующих искривлению позвоночника на уровне поясничных позвонков:

- врожденные аномалии развития позвоночного столба;

- неправильная осанка, привычка сутулиться, сидеть, согнувшись за столом;

- малоподвижный образ жизни, что приводит к слабости мышечного корсета и снижению естественной поддержки позвоночника;

- лишний вес;

- повышенные физические нагрузки, пристрастие к силовым видам спорта;

- врожденные патологии соединительной ткани, мышц, тяжелые неврологические нарушения;

- диспластические изменения в позвонках;

- травмы разного характера;

- хирургические вмешательства на грудной клетке и позвоночнике;

- опухоли позвоночника и пр.

Виды и степени поясничного сколиоза

По этиологическому признаку различают сколиоз:

- врожденный;

- диспластический;

- нейромышечный;

- вторичный;

- идиопатический (не установленной этиологии).

Сколиотическая дуга может формироваться в любую сторону, на основании чего различают правосторонний и левосторонний поясничный сколиоз. Но заболевание может затрагивать не только поясничный отдел, но и грудной, особенно при развитии компенсаторной сколиотической дуги. В результате будет диагностироваться грудопоясничный сколиоз.

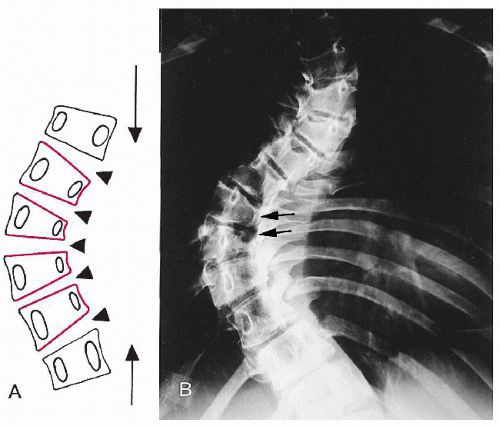

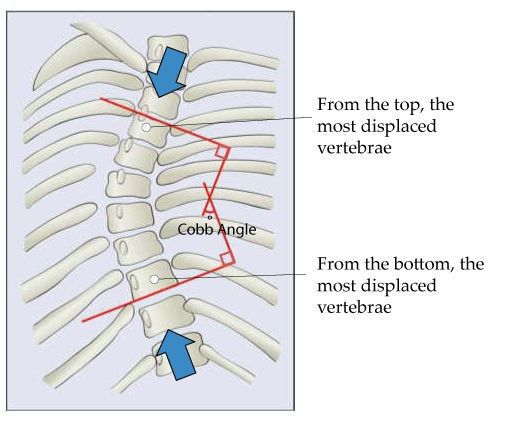

Степень искривления позвоночника – важный диагностический признак, определяющий тактику лечения. Ее устанавливают по рентгенограммам позвоночника по величине угла искривления. Выделяют 4 степени поясничного сколиоза:

- 1 степень – угол кривизны не превышает 10°;

- 2 степень – угол кривизны находится в рамках 11—25°;

- 3 степень – угол искривления составляет 25—50°;

- 4 степень – угол искривления превышает 50°.

Симптомы

Симптомы заболевания напрямую зависят от степени деформации позвоночного столба. Очень часто поясничный сколиоз на ранних стадиях развития протекает бессимптомно. Но ортопед способен заметить признаки нарушения при сколиозе 1-й степени.

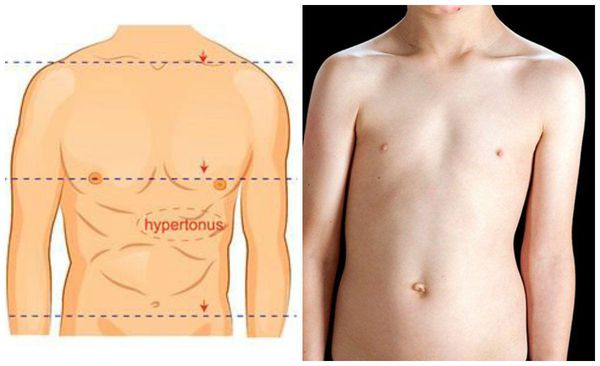

Проявлениями поясничного сколиоза являются:

- асимметрия треугольников талии;

- перекос таза;

- образование мышечного валика;

- выступание остистых отростков в стороне от центральной линии спины.

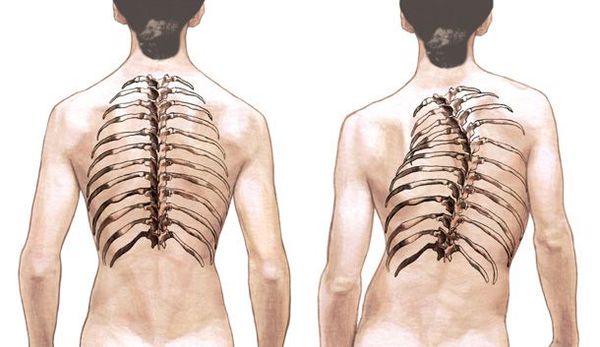

В отличие от грудного сколиоза, поясничный не сопровождается образованием реберного горба и деформацией грудной клетки, что и препятствует ранней диагностики заболевания.

Основным субъективным симптомом патологии являются тянущие боли в области поясницы. По мере прогрессирования искривления они усугубляются и возникают все чаще, в основном после долгого сидения, ходьбы или стояния, т. е. при нагрузке на позвоночный столб, и проходят после отдыха лежа. С усилением степени кривизны состояние больного прогрессивно ухудшается: ему становится все сложнее выполнять повседневные задачи, требуется больше времени уделять отдыху, возникают ограничения подвижности.

По достижении поясничным сколиозом 3—4 степени имеющиеся симптомы еще более усиливаются и могут дополняться признаками нарушения функционирования органов брюшной полости. Это обусловлено их смещением с естественных положений при изменении конфигурации тела. В результате пациенты часто в таких случаях жалуются на дискомфорт в животе, сложности с опорожнением кишечника, развитие нарушений со стороны почек, в том числе воспалительного характера, так как мочеточники могут пережиматься, что ухудшает процесс отведения мочи и т. д. При этом деформацию корпуса невозможно не заметить, что создает серьезные психологические проблемы и сложности с социальной адаптацией. Это особенно тяжело переносится подростками, которые и составляют основную массу больных.

Поясничный сколиоз у взрослых нередко осложняется развитием остеохондроза, а также протрузий и грыж межпозвоночных дисков. Это проявляется острыми и тупыми болями, а при защемлении спинномозговых корешков и простреливающими в конечности, промежность болями, нарушениями чувствительности и снижением амплитуды движений.

Диагностика

Диагностика и лечение поясничного сколиоза – задача ортопеда или вертебролога. На первой консультации врач внимательно выслушивает жалобы больного, задает вопросы о характере его образа жизни, сроках появления первых нарушений и т. д.

После этого он переходит к осмотру, в рамках которого оценивает осанку в положении стоя, просит пациента наклониться вперед и постараться достать кончики пальцев стоп руками, а затем прилечь на кушетку. В ходе осмотра специалист обращает внимание на положение треугольников талии, подвздошных костей, склонность больного сутулиться, наличие реберного горба и мышечного валика. Также он оценивает состояние мышц спины и живота, измеряет длину ног.

При обнаружении признаков искривления поясничного отдела позвоночника проводится рентген. Снимки выполняются в двух проекциях, а при наличии показаний и в функциональных положениях. Они дают достаточные данные, чтобы точно диагностировать сколиоз и определить его степень. Для этого доктор выполняет простые геометрические построения, отталкиваясь от крайних позвонков, формирующих сколиотическую дугу, а затем измеряет угол между пересекающимися линиями.

При наличии нарушений работы внутренних органов, признаков компрессии спинного мозга, поражения межпозвоночных дисков дополнительно может назначаться МРТ. Также в отдельных случаях показано проведение КТ, позволяющей максимально точно оценить состояние костных структур, что важно при аномалиях строения и некоторых других патологиях.

Лечение поясничного сколиоза

Лечение поясничного сколиоза может осуществляться консервативным и оперативным путем. Консервативное лечение с точки зрения коррекции искривления позвоночного столба эффективно только, пока он сохраняет пластичность, т. е. до окончания процесса формирования позвоночника – 20—24 лет. Поэтому у взрослых оно может использоваться только для остановки прогрессирования имеющейся деформации, но не привести к ее регрессу.

Характер консервативного лечения подбирается строго индивидуально на основании степени искривления хребта, имеющихся симптомов и возраста пациента. Оно может включать:

- медикаментозную терапию, которая в основном используется для устранения основных симптомов поясничного сколиоза и профилактики развития осложнений;

- ЛФК, представляющую основу безоперационной терапии, так как направлена на укрепление мышечного корсета;

- ортезирование, показанное в основном детям и подросткам со 2—3 степенью сколиоза и позволяющее добиться выпрямления позвоночника и обратной ротации позвонков, но требующее больших усилий, так как подразумевает пребывания в жестком корсете в течение 16—23 часов ежедневно в течение нескольких лет;

- мануальную терапию, направленную на восстановление анатомически правильного положения позвонков, нормализацию мышечного тонуса и улучшение трофики тканей;

- физиотерапию, носящую в основном вспомогательный характер.

Таким образом, при 1 степени сколиоза обычно назначается только ЛФК, особенно в сочетании с плаванием. При деформации 2 степени уже может предлагаться комплекс мер. Но в таких случаях при строгом соблюдении рекомендаций врача обычно удается полностью исправить нарушение.

3—4 степень поясничного сколиоза – показание к хирургическому вмешательству. Но при агрессивном прогрессировании заболевания операция может рекомендоваться уже при 2 степени поясничного сколиоза.

Хирургическое вмешательство проводится в плановом порядке под общим наркозом. Оно заключается в скелетировании позвонков на всем протяжении сколиотической дуги и установку в каждый из них особых винтов или крюков с каждой стороны. Между ними пропускаются прочные металлические стержни. За счет давления на них хирургу удается добиться деротации скрученных позвонков, уменьшить степень кривизны позвоночника и зафиксировать достигнутый результат.

Детям до 14 лет могут проводиться операции, подразумевающие установку металлоконструкций с подвижными фиксаторами. Они не препятствуют нормальному росту и развитию позвоночника, но достаточно надежно препятствуют его повторному искривлению.

После хирургического лечения пациенты нуждаются в грамотно организованной реабилитации. Она включает медикаментозную поддержку, дыхательную гимнастику, массаж. По мере восстановления добавляются ЛФК и физиотерапия.

Искривление позвоночника

Искривление позвоночника – это нарушение правильной конфигурации позвоночного столба. Может быть врожденным или приобретенным, прямым или боковым. Проявляется наличием видимой деформации, выраженной сутулостью, в тяжелых случаях выявляется горб. Диагноз устанавливается на основании результатов осмотра и данных рентгенографии, при необходимости назначаются дополнительные исследования (МРТ, КТ и другие). Лечение включает в себя ЛФК, массаж, физиотерапию и ношение корсетов. При наличии показаний проводятся операции.

Общие сведения

Искривление позвоночника – широко распространенная патология, возникающая преимущественно в детском и юношеском возрасте. При нерезко выраженных нарушениях трудоспособность сохраняется, значительное искривление позвоночника становится причиной инвалидности и оказывает негативное влияние на работу внутренних органов. Лечением данного патологического состояния занимаются ортопеды-травматологи и врачи-вертебрологи.

Искривление позвоночника

Причины

Врожденное искривление позвоночника возникает вследствие аномалий развития позвоночника, чаще всего – клиновидных или добавочных позвонков, врожденной кривошеи. Около 80% сколиотических искривлений формируются по неизвестной причине. Остальные случаи сколиоза развиваются вследствие:

- обменных нарушений: рахита;

- инфекционных заболеваний: полиомиелита, туберкулеза, клещевого энцефалита, плеврита;

- неврологических патологий: ДЦП, спастического паралича, сирингомиелии;

- травм и болезней опорно-двигательного аппарата: приобретенной или врожденной разницы в длине ног более 2-4 см, ампутаций конечностей, синдрома гипермобильности суставов, болезни Шейермана-Мау, неправильной осанки;

- опухолей.

По происхождению различают множество видов кифоза, в том числе:

- генотипический – передающийся по наследству;

- мобильный – формирующийся из-за слабости мышц спины;

- старческий – обусловленный дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночника;

- тотальный – при болезни Бехтерева;

- компрессионный – возникающий вследствие компрессионных переломов позвонков;

- прочие – рахитический, туберкулезный, паралитический и при болезни Шейермана-Мау.

Шейный лордоз обычно развивается после переломов позвонков. С учетом причины развития выделяют первичный и вторичный патологические поясничные лордозы.

- Первичный возникает вследствие патологического процесса в позвоночнике: при опухолях, пороках развития, спондилолистезах, торсионном спазме и контрактурах подвздошно-поясничной мышцы.

- Вторичный (компенсаторный) формируется при патологии нижних конечностей: врожденном вывихе бедра, анкилозе тазобедренного сустава, контрактурах нижней конечности, спастических параличах. Самый распространенный – лордоз вследствие дисплазии тазобедренного сустава или врожденного вывиха бедра.

Патогенез

Перегрузка отдельных структур позвоночника из-за изменения формы или разрушения позвонков, дегенерации соединительной ткани или ослабления мышечного корсета приводит к снижению амортизационной способности дисков. В результате возникает излишняя нагрузка на суставы позвоночника, развиваются артрозы, появляется нестабильность, формируются подвывихи фасеточных суставов. Наблюдаются нарушения кровоснабжения, повышается тонус мышц, отмечается скованность движений, развивается венозный застой.

Все перечисленное усиливает дегенеративно-дистрофические процессы в опорных структурах позвоночного столба. Вначале пораженный отдел устанавливается в порочном положении в результате органических изменений или тяги мышц. Затем развивается фиброз, на фоне которого это положение становится фиксированным. Компенсаторно искривляются другие отделы позвоночника. Различные звенья патологического процесса усугубляют друг друга, возникает порочный круг.

Рентгенография грудного отдела позвоночника. Левосторонний сколиоз 2-й ст. с углом дуги около 15,8 градусов (по Коббу), с центром на Th9.

Классификация

Выделяют искривление позвоночного столба кпереди (лордоз), кзади (кифоз) и боковое искривление (сколиоз). В норме боковые деформации отсутствуют, физиологический грудной кифоз составляет не более 15°, физиологический поясничный лордоз – 150-160°. Если перечисленные показатели выходят за пределы указанных значений, говорят о патологическом искривлении позвоночника, которое разделяется по степени тяжести:

- При сколиозе: первая степень — 1-10°, вторая – 11-25°, третья – 26-50°, четвертая – более 50°.

- При кифозе: первая степень – 31-40°, вторая – 41-50°, третья – 51-70°, четвертая – более 71°.

- При лордозе: менее 145° – гиперлордоз, более 170° – гиполордоз.

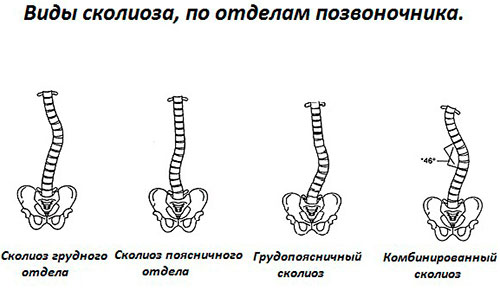

Возможна также комбинированная патология – кифосколиоз. Искривление любого типа с неустановленной этиологией называют идиопатическим. По локализации кифоз обычно бывает грудным, лордоз – поясничным, реже шейным, еще реже грудным, сколиоз:

- торакальным (верхнегрудным и грудным) – патологический изгиб в грудном отделе;

- тораколюмбальным – один патологический изгиб в области грудопоясничного перехода;

- люмбальным – искривление в поясничном отделе;

- комбинированным – двойной S-образный изгиб на уровне грудного и поясничного отделов.

Патологический кифоз и лордоз могут быть врожденными или приобретенными. С учетом времени манифестации выделяют следующие варианты сколиоза:

- инфантильный – возникает на 1-2 году жизни;

- ювенильный – развивается в возрасте 4-6 лет;

- подростковый – возникает в возрасте 10-14 лет.

В зависимости от формы искривления позвоночника различают С-образные сколиозы (одна дуга искривления), S-образные (две дуги), Z-образные (три дуги).

Симптомы искривления позвоночника

Сколиоз

Как правило, заболевание возникает в детстве и особенно активно прогрессирует в периоды быстрого роста. На начальных стадиях протекает бессимптомно, обнаруживается по одному или нескольким характерным внешним признакам: лопатки располагаются несимметрично, одно плечо и один сосок находятся выше другого, пупок локализуется не по срединной линии, при наклоне вперед видно отклонение позвоночного столба в сторону. В последующем появляется болевой синдром, искривление усугубляется, формируется деформация грудной клетки.

Патологический кифоз

Патологический кифоз проявляется в виде сутулости, круглой спины, в тяжелых случаях – горба. Из-за чрезмерного искривления позвоночника грудная клетка сужается, диафрагма опускается книзу, верхняя часть туловища наклоняется вперед, плечи опускаются. Продолжительное существование кифоза может становиться причиной разрушения межпозвоночных дисков, клиновидной деформации позвонков, нарушения функции мышц спины и брюшного пресса.

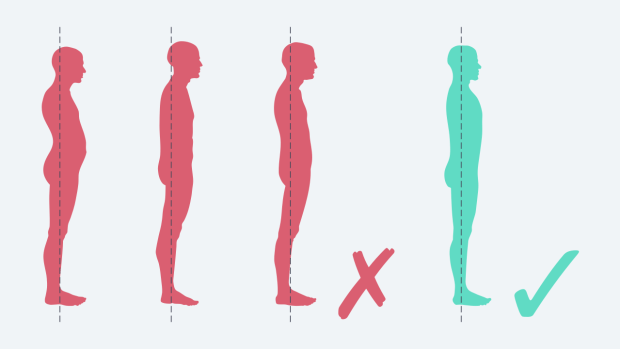

Патологический лордоз

Как и другие виды искривлений, данная деформация влияет на положение туловища и внутренних органов. Отмечается уплощение грудной клетки и выпячивание живота. Голова и плечи выдвинуты кпереди. Из-за перераспределения нагрузки при патологическом лордозе позвоночник, мышцы и связки спины испытывают повышенную нагрузку, что проявляется болями, повышенной утомляемостью и нарушением подвижности.

Осложнения

При искривлении позвоночника в грудном отделе могут отмечаться частые респираторные заболевания, одышка и быстрая утомляемость, обусловленные вторичной деформацией грудной клетки, нарушениями функций сердца и легких. В тяжелых случаях формируется кифосколиотическое сердце, развивается дыхательная и сердечная недостаточность.

Кроме того, при выраженном искривлении позвоночника возможно образование межпозвонковых грыж, нестабильность межпозвонковых дисков, деформирующий артроз суставов позвоночника, воспаление подвздошно-поясничной мышцы, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, почек. Тяжелые деформации негативно влияют на внешний вид пациентов, что сказывается на их психологическом состоянии. Нарушается трудоспособность, возможна инвалидизация.

Диагностика

Диагноз устанавливается взрослым или детским ортопедом либо вертебрологом. Выраженные деформации видны при любом положении тела, незначительное искривление позвоночного столба выявляется при наклоне пациента вперед. Врач оценивает симметричность самого позвоночника и других структур (бедер, лопаток и ребер), проводит специальные измерения. Для уточнения характера и выраженности деформации применяют визуализационные процедуры:

- Рентгенография позвоночника. Является золотым стандартом первичной диагностики, проводится как в стандартных, так и в специальных укладках. Снимки анализируются по соответствующей методике, при этом учитывается не только угол бокового искривления, но и степень торсии (поворота) и ротации (скручивания) позвонков.

- Другие методы. В периоды активного роста, когда возможно быстрое прогрессирование сколиоза, выполняются снимки с низким облучением, применяются нелучевые методики: исследование ультразвуковым или контактным сенсором, светооптическое измерение и сколиометрия по Буннелю. Такой подход позволяет снизить общую дозу облучения.

Значительное искривление вызывает вторичные деформации грудной клетки, приводит к уменьшению объема брюшной полости, нарушению расположения и ухудшению функции внутренних органов, поэтому пациенты с выраженным искривлением позвоночника регулярно проходят необходимые обследования, консультации пульмонолога, гастроэнтеролога и кардиолога. Всем больным назначают спирометрию. По показаниям проводят ЭКГ, МРТ позвоночника и другие исследования.

МРТ грудного отдела позвоночника. Выраженная дугообразная сколиотическая деформация грудного отдела позвоночника вправо.

Лечение искривлений позвоночника

Лечение сколиоза

Лечение боковых искривлений позвоночника может быть консервативным и оперативным. Программы консервативной терапии включают в себя специально разработанные комплексы ЛФК, дыхательную гимнастику (по Шрот или аналогичные программы), корсеты, реклинаторы, физиотерапевтические процедуры и массаж.

- Лечебная гимнастика. При угле деформации до 15 градусов назначается специализированная гимнастика. Упражнения подбираются индивидуально, в начальном периоде их следует выполнять под контролем инструктора, чтобы освоить правильную технику. Цель гимнастики – укрепление мышц спины, создание хорошего мышечного корсета.

- Ношение корсета. При угле искривления позвоночника 15-25 градусов занятия ЛФК дополняются ношением корсетов. При угле до 20 градусов корсет следует использовать в ночное время, более 20 градусов – большую часть дня и ночи (не менее 16 часов в сутки). Применяются корригирующие корсеты Милуоки, Шено и их аналоги. Срок ношения составляет от 6 месяцев и более. По мере роста ребенка и уменьшения деформации корсеты заменяют. Корригирующие устройства позволяют устранить не только боковое и переднезаднее искривление, но и ротацию позвоночника.

- Массаж. Лечебный массаж при сколиозе способствует укреплению мышц спины, нормализации лимфо- и кровообращения. Курс лечения, состоящий из 15-20 сеансов, проводят 2-3 раза в год.

- Физиотерапия. Пациентам назначают водолечение, теплолечение (парафин, озокерит) и электростимуляцию.

Показания к операции при сколиозе определяются индивидуально и зависят от возраста больного, вида и локализации искривления и некоторых других факторов. Общепринятыми критериями необходимости хирургического лечения являются искривление 45-70 градусов при измерении по Коббу в сочетании с неэффективностью консервативного лечения, упорный болевой синдром, неуклонное прогрессирование сколиоза, нарушение функции легких и сердца. Применяются операции по Чаклину, Цильке, Дюбуссе, Харрингтону и другие.

Суть всех хирургических методик заключается выводе и удержании позвоночника в правильном положении при помощи металлических конструкций. При этом фиксируемый отдел позвоночника теряет подвижность. Хирургические вмешательства выполняются из переднего или заднего доступа. Для фиксации позвоночника используют металлические стержни, которые крепятся к позвонкам винтами или крючками. В последующем наступает сращение фиксированных позвонков в единый блок.

Лечение кифоза

Лечебная тактика зависит от причины искривления позвоночника, степени кифоза, возраста пациента, его состояния, других факторов. При 1-2 степени кифоза составляется программа комплексной консервативной терапии, включающая в себя ЛФК, массаж, дыхательную гимнастику, физиолечение, грязелечение и рефлексотерапию.

При 3-4 степени, нарушении функции внутренних органов, выраженном болевом синдроме, быстром прогрессировании искривления позвоночника, значительном косметическом дефекте и наличии выраженных неврологических нарушений проводятся хирургические операции. Лечение заключается в коррекции изгиба с использованием специальных металлоконструкций, фиксируемых на позвонки крючками или винтами. Иногда для достижения желаемого эффекта приходится осуществлять несколько операций.

Лечение лордоза

Тактика лечения зависит от причины и степени искривления позвоночника, возраста пациента, состояния его здоровья и других факторов. По возможности проводятся лечебные мероприятия, направленные на устранение причины деформации. Назначается комплекс ЛФК, массаж, тепло- и водолечение. Некоторым больным рекомендуют ношение бандажа.

Прогноз

Прогноз определяется давностью существования и тяжестью деформации, наличием и выраженностью осложнений, возможностью устранения провоцирующих факторов. У детей в легких случаях при своевременном адекватном консервативном лечении отмечается устранение деформации или достижение состояния компенсации. Тяжелые случаи искривления позвоночника у детей и взрослых требуют оперативного лечения, могут стать причиной выхода на инвалидность.

Профилактика

Необходимо своевременно устранять факторы риска, при наличии предрасполагающих факторов проводить регулярные обследования для раннего выявления патологии. Существенную роль играют массовые осмотры учащихся. При подтвержденном искривлении позвоночника необходимо выполнять рекомендации врача относительно режима физической активности, использования корсетов и реклинаторов.

|

Литература 1. Травматология и ортопедия/ Шапошников Ю.Г.- 1997 2. Травматология и ортопедия/ под ред. Корнилова Н.В. — 2011 3. Справочник по травматологии и ортопедии/ под ред. Коржа А.А., Межениной Е.П. — 1980 4. Искривление позвоночника. Сколиоз у детей и взрослых/ Амосов В.Н. — 2010 |

Код МКБ-10 M41 M40 |

Искривление позвоночника — лечение в Москве

Дата публикации 16 мая 2019Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

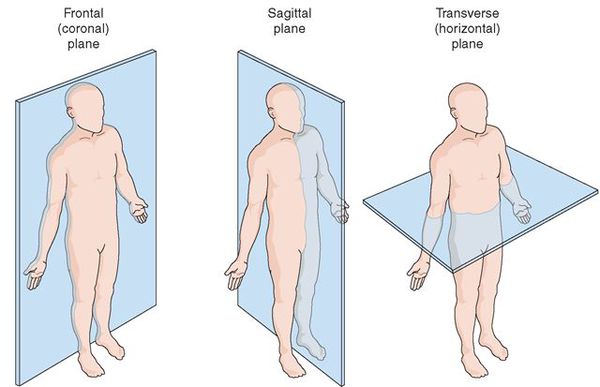

Сколиоз — это сложная деформация позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях, сопровождающаяся скручиванием позвонков.

На ранних этапах болезни возникает только боковое искривление, но по мере увеличения степени деформации присоединяется искривление позвоночника в сагиттальной плоскости и нарастает скручивание позвоночника вокруг вертикальной оси (в горизонтальной плоскости).

Все авторы отмечают, что среди девочек частота развития сколиотической болезни значительно больше и по отношению к мальчикам составляет 1:3—1:6. Распространённость сколиоза среди девочек объясняется рядом причин: слабостью мускулатуры в связи с меньшей активностью и подвижностью девочек по сравнению с мальчиками, особенностью гормонального фона, менее совершенным физическим развитием.[9]

Причины возникновения сколиоза:

- врождённые — аномалии развития позвоночника в виде комплектных и добавочных врождённых клиновидных позвонков, асимметричный синостоз (сращение) тел позвонков и поперечных отростков, врождённый синостоз рёбер и т.п.;

- нервно-мышечные — недостаточность и слабость мышечно-связочного аппарата позвоночника, врождённая гипотония (сниженный тонус) мышц на фоне сирингомиелии (хронического заболевания центральной нервной системы), миопатий (хронических прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний), детского церебрального паралича (ДЦП), рассеянного склероза и др.;

- синдром-связанные — развиваются на фоне дисплазии соединительной ткани при синдроме Марфана, Эллерса — Данло;

- идиопатические — причины развития не установлены;

- вторичные — развиваются после переломов, операций, рубцовых контрактур (ограничений движений в суставах), хирургических вмешательств на грудной клетке.[12]

Согласно трудам И.А. Мовшовича (1964, 1965, 1969), развитие и прогрессирование сколиотической болезни происходит при реализации трёх факторов:

- наличие диспластических изменений в спинном мозге, позвонках, дисках, которые нарушают нормальный рост позвоночника;

- обменно-гормональные нарушения, которые создают общий патологический фон организма и способствуют проявлению первого фактора;

- статико-динамические нарушения в виде возрастающей асимметричной нагрузки на позвоночник в период роста скелета, что приводит к клиновидному росту позвонков.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы сколиоза

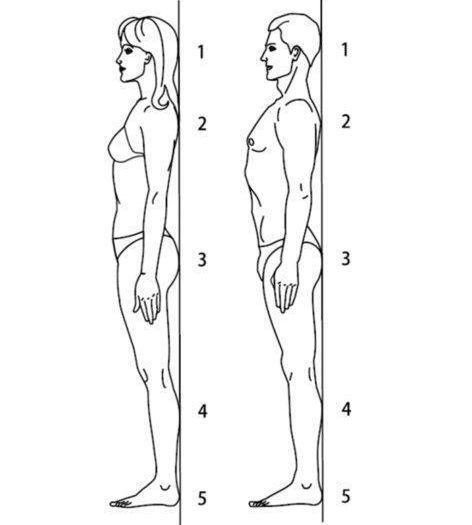

Признаки сколиоза можно обнаружить при осмотре тела в трёх положениях: спереди, сбоку и сзади стоя; при наклонённом вперед корпусе; лежа.

При осмотре спереди обращается внимание на наличие асимметрии лица, контуров шеи и надплечий, треугольников талии, асимметричного расположения сосков. Также отмечают деформацию грудной клетки и наклон туловища в сторону.

При осмотре сбоку определяется искривлённая осанка и сагиттальный профиль позвоночного столба, наличие кифотического (искривления кзади) или лордотического (искривления кпереди) компонентов деформации позвоночника.

При осмотре сзади выявляется боковое отклонение линии остистых отростков позвоночника, наличие рёберного горба, поясничного валика. Рёберный горб (гиббус) образуется при деформации грудной клетки вследствие искривления и ротационного смещения позвоночника вокруг продольной оси в грудном отделе. Задний (дорсальный) рёберный горб всегда расположен на выпуклой стороне искривления, бывает пологим и остроконечным.

Поясничный мышечный валик на выпуклой стороне искривления возникает в результате того, что поперечные отростки в процессе скручивания и вращения позвонков приподнимают длинные мышцы спины. Именно они образуют под кожей выпячивание, которое представляет собой чётко очерченный и хорошо контурирующийся под кожей округлый валик, расположенный паравертебрально (вдоль позвоночника). Появление такого симптома свидетельствует об искривлении позвоночника вдоль вертикальной продольной оси и является проявлением торсии (поворота) тел позвонков. По мнению Мовшовича, в этом понятии следует различать два элемента: деформацию позвонка вследствие асимметричного роста отдельных его частей и поворот-скольжение одного позвонка относительного соседнего в сочетании с поворотом всей сколиотической дуги в сторону выпуклости деформации. Наличие торсии позвонков появляется после развития искривления во фронтальной и сагиттальной плоскости и свидетельствует о прогрессировании сколиотической болезни. Гиббус и мышечный валик лучше всего определяются в позе Адамса — при наклоне тела вперед.

Также оценивается подвижность позвоночного столба, паравертебральная болезненность при пальпации, длина нижних конечностей, перекос крыльев таза. Последний симптом определяется в положении стоя по уровню расположения гребней подвздошных костей и часто связан с длиной нижних конечностей — при укорочении одной из них отмечается разный уровень стояния крыльев таза.

Длина нижних конечностей, то есть расстояние от передневерхней ости (костного выступа) подвздошной кости до наружной лодыжки, в норме должна быть одинаковой. Измерение длины конечностей проводят лежа на спине, ноги вместе. Оценивается длина ног по сопоставлению лодыжек при условии, что кончик носа, пупок и место соединения стоп находятся на одной прямой линии.[6][9]

Патогенез сколиоза

В настоящее время выяснение этиологии и патогенеза сколиоза происходит вокруг структурных элементов позвоночного столба, спинальной мускулатуры, коллагеновых структур, эндокринной системы, вестибулярного аппарата и генетической предрасположенности.

Актуальны несколько теорий этиологии идиопатического (неясного происхождения) сколиоза, а именно генетическая теория, эндокринная, нейромышечная.

Однако, несмотря на большое количество исследований и выдвигаемых теорий, до настоящего времени нет окончательных механизмов наследования идиопатического сколиоза и ясности о влиянии гормонального профиля на развитие заболевания.

В грудном отделе по мере формирования грудной кривизны и торсии происходит смещение тела грудного позвонка в выпуклую сторону дуги искривления. Вследствие этого передняя поверхность грудных позвонков обращена в сторону выпуклости дуги, корень дужки на выпуклой стороне удлиняется, позвоночное отверстие расширяется на выпуклой стороне и выглядит более узким на вогнутой. Позвонки становятся клиновидно деформированными. Клиновидная деформация происходит и с межпозвонковыми дисками, на вогнутой стороне они значительно сужены и подвергаются глубоким дистрофическим изменениям.

При сколиозе позвоночник меняет положение и форму: поперечные отростки на выпуклой стороне отклоняются кзади и становятся более массивными. Суставные отростки на вогнутой стороне принимают более горизонтальное положение, их суставные фасетки (дугоотростчатые сочленения, соединяющие между собой позвонки в заднем сегменте) расширяются. На прилежащих участках дужек формируются новые сочленяющиеся поверхности. Остистые отростки грудных позвонков также отклоняются в выпуклую сторону, полудужка выпуклой стороны укорочена по сравнению с полудужкой вогнутой стороны.

Серьезные изменения претерпевает и связочный аппарат: передняя продольная связка по мере развития искривления смещается в выпуклую сторону, где она разволокняется и истончается. На вогнутой стороне часть передней продольной связки уплотняется, становясь более прочной и напряжённой, что способствует дополнительной фиксации деформации.

Позвоночный канал при сколиозе становится неравномерным и сужается на вогнутой стороне кривизны, а на выпуклой расширяется. Дуральный мешок (защитная оболочка спинного мозга) и его содержимое вдавливается в передне-боковую стенку вогнутой части позвоночного канала, отделяясь значительной прослойкой эпидуральной клетчатки от выпуклой поверхности кривизны стенки позвоночного канала. Дуральный мешок может быть фиксирован к вогнутой костной стенке позвоночного канала фиброзными сращениями и имитировать утолщение твёрдой мозговой оболочки по вогнутой поверхности кривизны.

Значительные изменения происходят с рёбрами и грудной клеткой в целом на выпуклой стороне кривизны во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Рёбра расположены более вертикально и могут накладываться друг на друга, расширяются межрёберные промежутки, ребро в области своего угла деформируется, и так формируется горб. По вогнутой стороне кривизны рёбра сближаются, между ними могут произойти фиброзные сращения, межрёберные мышцы претерпевают крайнюю степень дегенерации.[2][4][8][9]

Классификация и стадии развития сколиоза

В этиологической классификации выделяют следующие группы сколиозов:

- Группа врождённых сколиозов — деформация развивается из-за грубых аномалий развития позвоночника в виде клиновидных позвонков, полупозвонков, синостоза рёбер, поперечных отростков и др.

- Группа нейромышечных сколиозов — развиваются на почве миопатий, ДЦП, сирингомиелии, рассеянного склероза, травмы спинного мозга и др.

- Группа сколиозов на почве дисплазии соединительной ткани — синдром Марфана, синдром Эллерса — Данло.

- Группа сколиозов посттравматического происхождения — развиваются после переломов, операций, на фоне рубцовых контрактур (ограничений движений в суставах) после ожогов, гнойных осложнений и хирургических вмешательств на органах грудной клетки.

- Группа сколиозов на почве контрактур внепозвоночной локализации.

- Группа сколиозов на фоне редко встречающейся патологии — сколиозы вследствие остеомиелита, метаболических заболеваний (гомоцистинурия, несовершенный остеогенез), опухолей.

- Группа неструктурных сколиозов — постуральные (осаночные), истерические (напоминают осаночный сколиоз, но могут спонтанно исчезнуть и рецидивировать), анталгические (рефлекторное искривление позвоночника во фронтальной плоскости с гипертонусом мышц поясницы и грудной части спины), воспалительные и др.

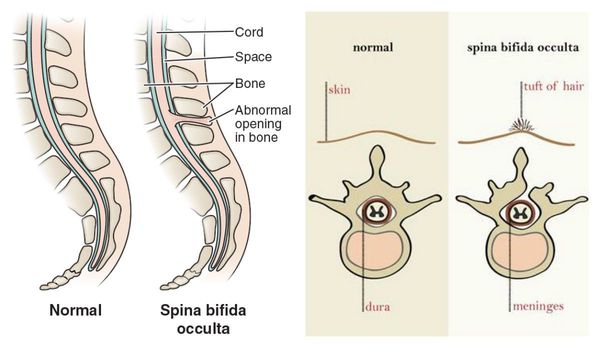

Отдельной группой стоят идиопатические сколиозы, причина развития которых не установлена и диспластические виды сколиозов, в основе которых лежат врождённые особенности строения пояснично-крестцового отдела позвоночника, например:

- spina bifida posterior — незаращение дужки позвонка;

- люмбализация — первый крестцовый позвонок частично или полностью отделяется от крестца, формируя дополнительный поясничный позвонок;

- сакрализация — пятый поясничный позвонок полностью или частично срастается с крестцом и др.

В 80 % случаев врачи сталкиваются в повседневной практике именно с этой формой болезни.[2][6][7][9]

Виды сколиозов по локализации первичной кривизны:

- шейно-грудной (или верхнегрудной);

- грудной;

- грудо-поясничный;

- поясничный;

- комбинированный, или S-образный, когда возникают две первичные дуги искривления.

Рентгенологическая классификация по В.Д. Чаклину:

- 1 степень. Угол сколиоза 1°-10°;

- 2 степень. Угол сколиоза 11°-25°;

- 3 степень. Угол сколиоза 26°-50°;

- 4 степень. Угол сколиоза > 50°.

Классификации сколиоза по форме искривления:

- С-образный сколиоз (с одной дугой искривления);

- S-образный сколиоз (с двумя дугами искривления);

- Z- образный сколиоз (с тремя и более дугами искривления).

Формы сколиоза по изменениям статической функции позвоночника:

- компенсированная (уравновешенная) — когда при грудном сколиозе развивается компенсаторное противоискривление в поясничном отделе;

- некомпенсированная (неуравновешенная) — когда сколиотическое искривление присутствует только в грудном или только в поясничном отделах позвоночника.

Осложнения сколиоза

Формирование и прогрессирование такой сложной патологии позвоночного столба неизбежно влечет за собой деформацию грудной клетки, нарушение правильного взаиморасположения органов грудной и брюшной полости и приводит к функциональным нарушениям многих систем организма. Помимо этого сопровождается выраженным косметическим недостатком.

Прогрессирующее искривление позвоночника наиболее часто вызывает:

- Изменения анатомии и функции органов грудной клетки. Это выражается в уменьшении лёгочной функции и выраженной вентиляционной недостаточности, что приводит к хронической гипоксии.

- Развитие правожелудочковой недостаточности вследствие гипертензии малого круга кровообращения и формирования симптомокомплекса «сколиотическое сердце» (одышка, боль в груди, затруднённое дыхание, обмороки, плохая переносимость любой физической нагрузки, учащённое сердцебиение, боль в области грудной клетки и ощущение давления, боли в спине, онемение конечностей, потливость в ночное время, отёки нижних конечностей, цианоз или посинение губ, холодные ноги и руки).

- Опущение печени и почек в полость малого таза, нарушение функций этих органов и моторно-эвакуаторной функции кишечника вследствие серьёзных нарушений топографии внутренних органов. При выраженных формах сколиотической болезни изменяется форма и положение почек, мочеточники утрачивают свои физиологические изгибы и повторяют дугу искривлённого позвоночника. Все это ослабляет функциональную способность почек, приводит к снижению клубочковой фильтрации и повышению уровня эндогенного креатинина. Может произойти нарушение нормальной уродинамики и развитие воспалительных заболеваний мочевыделительной системы.

- Дистрофические изменения в межпозвонковых дисках и синовиальных суставах позвоночника. Они развиваются относительно рано и проявляются в виде болевого синдрома, свойственного остеохондрозу с корешковым синдромом или целым рядом других вегетативных симптомов. Всё это значительно снижает остаточную трудоспособность взрослого человека и ухудшает качество жизни

- Тяжёлые спинальные расстройства вплоть до спастических и даже вялых нижних парезов (снижения мышечной силы) и параличей. Происходит это в ряде случаев при расстройствах крово-, лимфо- и ликворообращения, когда возникают застойные явления. Развивается симптомокомплекс функциональной несостоятельности позвоночника в виде нарушения болевой чувствительности корешкового характера, анизорефлексии (неравномерности) сухожильных и периостальных рефлексов, болевой неврологической симптоматики вплоть до нарастающей ишемической миелопатии.

Вследствие всех этих факторов развивается астенизация (истощение) организма и человек может стать инвалидом из-за выраженных функциональных и органических нарушений.[7][8]

Диагностика сколиоза

Для уточнения степени и локализации искривления позвоночника обязательным завершающим методом обследования является спондилография.

Она объективизирует визуальную клиническую картину патологии, показывает состояние росткового костного потенциала и структуральных морфологических изменений искривлённого позвоночника. Рентгенографию обычно проводят стоя в двух проекциях: прямой с захватом крыльев подвздошных костей и боковой. В ряде случаев требуется дополнительное обследование позвоночного столба в прямой проекции лежа и функциональные спондилограммы с боковым наклоном тела.

Сначала спондилограммы анализируются визуально, после этого проводится ряд простых геометрических построений для определения величины угла сколиотической дуги. Наиболее распространен способ Кобба (Cobb), при котором определяются крайние позвонки образовавшейся дуги, по краниальной (верхней) замыкательной пластинке верхнего позвонка и каудальной (нижней) замыкательной пластинке нижнего позвонка проводятся две прямые линии. Из них по перпендикуляру восстанавливаются и опускаются прямые, пересечение которых и образует угол, равный величине сколиотической деформации.

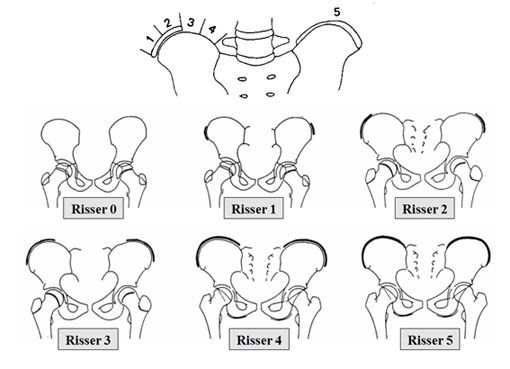

Кроме этого, крайне важно определить наличие поворота позвонков вокруг вертикальной оси позвоночника и оценить степень их ротации (вращения). Также необходимо выявить наличие активной ростковой костной пластичности позвоночника, которая определяется по рентгенологическим тестам Садофьевой от S-0 до S-IV. Локальный возраст при этом оценивается по характеру развития апофизарных зон (зон роста) тел позвонков и зачастую отстает от паспортного возраста у детей при тяжёлых и прогрессирующих формах сколиотической болезни. Помимо этого оценивается тест Риссера по состоянию апофизов крыльев подвздошных костей и процесса их слияния между собой от R-0 до R-V.

По результатам проведенных обследований определяют следующие характеристики:

- вид сколиотической деформации;

- анатомический тип сколиоза;

- параметры деформации, характеризующие степень искривления позвоночника во фронтальной плоскости;

- состояние ростковой костной зрелости позвоночника как одного из важнейших фоновых факторов прогнозирования естественного развития болезни.

При неправильной осанке во фронтальной плоскости рентгенограмма, сделанная в положении стоя, покажет искривление позвоночного столба, однако без признаков патологической ротации тел позвонков, а на рентгенограмме, выполненной в положении лѐжа, искривление будет отсутствовать.[1][3][8]

Лечение сколиоза

Для лечения сколиоза применят консервативные и оперативные методы. Консервативное лечение направлено на коррекцию и стабилизацию искривлённого позвоночника, создание оптимальных условий для роста и развития ребёнка, предотвращение вторичной патологии внутренних органов и профилактику ранних дегенеративных изменений позвоночного столба. В группу консервативных мероприятий входят специальная лечебная физкультура (ЛФК), корсетотерапия и вспомогательные методы.[6][5][8]

Медикаментозное лечение

Если пациент со сколиозом страдает от сильных хронических болей, назначают симптоматическую терапию. Для этого применяют:

- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Применяют для устранения выраженного болевого синдрома, вызванного обострением воспалительного процесса.

- Кортикостероиды. Это гормональные препараты с выраженным противовоспалительным эффектом. Обычно их назначают в том случае, если сколиоз беспокоит на фоне обострившегося ревматоидного состояния.

- Хондропротекторы. Это группа вспомогательных препаратов, применяемая в составе комплексной терапии патологий опорно-двигательного аппарата. Однако их эффективность вызывает множество споров и до конца не доказана.

- Препараты кальция. Кальций – это важный строительный материал для костей. При его дефиците в рационе, вещество вымывается из костной ткани, делая её более хрупкой.

- Миорелаксанты. Эти препараты расслабляют напряженные мышцы и позволяет расслабить перегруженную спину.

- Разогревающие мази и гели, улучшающие кровоток.

Хирургическое лечение

В случае продолжающегося прогрессирования сколиоза и отсутствия эффекта от проводимого адекватного консервативного лечения показано проведение оперативной коррекции сколиотической дуги. Подход к оперативному лечению детей с идиопатическим сколиозом должен быть строго индивидуальным. Выбор способа хирургического вмешательства зависит от возраста пациента, степени костной пластичности, тяжести и мобильности деформации позвоночника.[6][10] В последние годы в подходах к выбору хирургической тактики прослеживается тенденция к использованию металлоконструкций с транспедикулярными опорными элементами. Данный вид спинальных систем позволяет добиться большей коррекции искривления при лечении сколиоза у взрослых пациентов, стабильной фиксации в послеоперационном периоде, уменьшить протяженность зоны металлофиксации и способствует истинной деротации тел позвонков на вершине искривления.[1][7][11] Послеоперационный период лечения обязательно включает дыхательную гимнастику, массаж нижних и верхних конечностей, ЛФК, физиолечение. Проводится оперативное лечение в специализированных вертебрологических центрах или больших многопрофильных больницах.

Ортезирование

Лечение детей с тяжёлой и прогрессирующей формой сколиоза на фоне продолжающегося роста является сложной медицинской задачей. Оно направлено на сдерживание прогрессирования искривления, стабилизацию деформации и уменьшение исходной дуги сколиоза. В настоящее время корсетотерапия является главным и общепризнанным методом в лечении больных идиопатическим сколиозом 2-4 степени.[4][5][6]

Одним из современных перспективных направлений этого метода является использование специального ортеза — асимметричного активно корригирующего корсета Шено (данная конструкция была разработана Жаком Шено во Франции в 70-х годах 20 века). В основе воздействия корсета лежит давление пелотов на вершину дуги искривления. С вогнутой стороны искривления в корсете имеются пространства (зоны расширения) для движения рёбер при дыхании и смещения тканей и органов, что создает условия для деротации и исправления сколиотической дуги.

Корсетотерапия является показанной и проводится при сочетании определённых клинико-рентгенологических и организационных критериев:

- Сколиотическая деформация с углом основной дуги 20° и более, с вершиной деформации не выше, чем Th6-Th8. На этой стадии болезни утрачены возможности полного исправления имеющейся деформации, нарушены физиологические параметры постурального баланса тела, что повышает риск прогрессирования сколиоза.

- Наличие активной ростковой костной пластичности позвоночника.

- Дисциплинированное соблюдение пациентом лечебного режима ношения корсета до 18-23 часов в течение суток с обязательным контрольным рентгенологическим обследованием и осмотром курирующего ортопеда один раз в 4 месяца.

Лечение корсетом Шено продолжается до 18-20 лет, далее по рентгенограммам оценивается костная зрелость позвоночника и результаты тестов отмены корсета. В случае относительной стабильности деформации позвоночного столба проводят постепенную отмену корсета с сохранением ночного режима ношения до 20-22 лет.[4][5][7]

Тейпирование

Тейпированием называют наложение эластичного пластыря или тейпа на поражённые участки тела. Согласно данным современных исследований, эта методика не оказывает существенного влияния на состояние пациентов со сколизом.

ЛФК

ЛФК является ведущим методом лечения, показана при деформациях до 20°-25° по Коббу. Пациент обучается индивидуальному комплексу ЛФК в условиях специализированного кабинета в поликлинике под руководством методиста или врача ЛФК и ежедневно занимается дома. В этот период очень важна вовлечённость в лечебный процесс всех членов семьи. Двигательная активность детей при начальных степенях сколиоза не ограничивается. Активные игры на свежем воздухе, плавание, ходьба на лыжах способны стабилизировать деформацию.[8][1]

Массаж и физиотерапия

Лечить сколиоз можно такими методами как — физиотерапевтические процедуры, приёмы ручного массажа, точечный массаж и другие мануальные техники. Эффективны такие методики, как электрофорез с сосудорасширяющими препаратами, парафино-озокеритовые аппликации, грязелечение, гидромассаж, магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук, амплипульс, электростимуляция паравертебральных мышц. Эти процедуры помогают нормализовать нейротрофические процессы в позвонках и окружающих тканях, улучшить местное кровообращение позвоночника и спинного мозга на вершине искривления. Электрофорез с препаратами кальция способствует минерализации позвонков.[1][2][3][4][5][6][8]

Особенности лечения у детей и подростков

В детском и подростковом возрасте, когда болезнь чаще всего дебютирует и активно прогрессирует, лечение сколиоза может вызвать трудности. Это связано с психологическими проблемами, такими как отсутствие самокритичности ребёнка, отсутствие болевых ощущений, низкая мотивация к лечению и к сохранению определённого образа жизни. Вся ответственность за создание лечебно-охранительного режима лежит на родителях, ближайшем окружении ребёнка, медицинских и школьных работниках. Для успешности лечения сколиоза очень важна правильная мотивация ребёнка, его активное участие в процессе лечения.

Независимо от этиологии сколиоза начальные степени болезни лечатся только консервативно, активное лечение длится до окончания роста скелета, который в норме у мужчин заканчивается к 22-24 годам, а у женщин — на 1-2 года раньше [7].

Прогноз. Профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. Тяжёлые прогрессирующие формы болезни приводят к оформлению инвалидности, ограничению трудоспособности пациентов, сужают возможности выбора профессии, затрудняют адаптацию человека в обществе.

Прогноз заболевания зависит от течения болезни. При непрогрессирующих или медленно прогрессирующих формах сколиотической болезни будет эффективно консервативное лечение и не разовьются тяжёлые осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. Прогрессирующие злокачественные формы сколиотической болезни, независимо от локализации дуги искривления, плохо поддаются консервативным лечебным мероприятиям и зачастую требуют агрессивной корсетотерапии или хирургического лечения.

Считается, что сколиозы 1 степени могут быть полностью излечимы при соблюдении ряда условий (неотягощённая наследственность, возраст дебюта болезни, физическое развитие ребёнка, возможности и высокая мотивация к лечению и пр.). Чаще всего сколиотическое искривление позвоночника сопровождает человека в течение его жизни, тяжёлые деформации неуклонно медленно прогрессируют (по 0,5°-1° в 1-2 года) в течение всей жизни.

Профилактика сколиоза основана на раннем выявлении заболевания при массовых профилактических осмотрах в дошкольных и школьных учреждениях, пропагандировании здорового образа жизни, соблюдении детьми правильного режима дня, рационального питания и профилактике дефицитных состояний растущего позвоночника.[6][8]

Профилактика сколиотической болезни заключается в рациональном двигательном режиме дня с соблюдением статодинамических нагрузок на растущий позвоночник. Дети должны уметь быстро и качественно выполнять домашние задания, а не сидеть часами над уроками. Необходимы физкультминутки и динамические паузы в процессе выполнения домашних заданий и уроков в школе через каждые 20-25 минут. Крайне важны ежедневные прогулки на свежем воздухе и подвижные игры.[5][8]

Также важна правильная организация рабочего места ребёнка и достаточно яркое освещение. Спать следует на полужёсткой постели и ортопедической подушке с «памятью формы» для полноценной разгрузки шейно-грудного отдела позвоночника во время ночного сна. Питание должно быть полноценным, разнообразным и витаминизированным, обязательно проводится профилактика недостаточности витамина Д в виде ежедневного утреннего приема раствора «Колекальциферола» в дозе 1500 МЕ (до 18 лет).

Осанка ребёнка является фоном, на котором развивается деформация позвоночника. Очень важно формировать стереотип правильной осанки с помощью регулярного проведения теста. Он выполняется стоя у стены и заключается в сохранении одной позы тела в течение 1-2 минут при условии пяти точек контакта тела со стеной на уровне затылка, лопаток, ягодиц, икроножных мышц и пяток.

При частом повторении этого теста формируется «мышечная память» околопозвоночных мышц, способствующая принятию и поддержанию правильной осанки в течение дня.

Дата публикации: 10.10.2014

Дата обновления: 10.07.2022

Содержание

- Причины поясничного сколиоза

- Симптомы поясничного сколиоза

- Методы лечения сколиоза поясничного отдела

- Лечение поясничного сколиоза в клинике «Парамита»

Патология позвоночника со смещением позвоночных сегментов в районе поясницы и появление асимметрии – это поясничный сколиоз. Смещающиеся межпозвоночные диски вызывают раздражение близлежащих мягких тканей и нервных рецепторов, что приводит к сильным болезненным ощущениям в области поясничного отдела.

При запущенной форме данного недуга смещение позвоночника оказывает негативное воздействие на работу внутренних органов, поэтому сколиоз является достаточно опасным заболеванием. Избавиться от недуга без операции помогут опытные доктора нашей клиники, практикующие лечение методами восточной медицины.

Причины поясничного сколиоза

Малоподвижный и сидячий образ жизни, отсутствие физических тренировок – вот частые причины сколиоза поясничного отдела. Именно поэтому с данным недугом часто сталкиваются офисные работники или программисты. Другие причины:

- Наличие избыточного веса

- Травмы позвоночника

- Перенесенные инфекционные или аутоиммунные заболевания

- Наследственная предрасположенность

Симптомы сколиоза поясничного отдела

Перечисляя основные симптомы, стоит назвать болезненные ощущения в районе спины, сутулость, асимметричное положение плеч. Часто пациент не обращает на это внимание, позволяя недугу развиваться дальше. Другие признаки, при обнаружении которых следует немедленно обратиться в клинику:

- Скошенный таз и растянутость мышц в области искривления

- Общая слабость организма, которая может проявиться на фоне возникновения болезненных ощущений при физических нагрузках

- Скованность и отечность суставов

- Возможен хруст в области поясничного отдела при наклонах или повороте туловища

Методы лечения поясничного сколиоза

Осуществляя комплексное лечение сколиоза поясничного отдела, специалисты нашей клиники позаботятся не только о снятии болезненных ощущений, но и об устранении первопричины заболевания. Опытные доктора клиники с этой целью используют высокоэффективные методики:

- Мягкие мануальные техники – способствуют снятию напряженности мышц, устраняют спазмы и болевые ощущения

- Лечебный точечный массаж – лечит сколиоз путем стимулирования кровообращения, ослабления напряженных мышц спины

- Комплекс индивидуальных упражнений – способствует исправлению нарушенной осанки и закреплению полученного в результате лечения эффекта.

- Иглоукалывание (акупунктура) — точечное воздействие на биологически активные точки. Последние связаны с внутренними органами и тканями;

- Мануальная терапия — предназначена для снятия напряжения, ослабления болевых ощущений, предотвращения спазмов;

- Гирудотерапия или лечение пиявками. Лечебные пиявки выделяют вещества, снимающие отеки и уменьшающие мышечное напряжение;

- Изометрическая кинезиотерапия — комплекс упражнений, выполняемых под наблюдением специалиста. Помогает укрепить мышцы и выправить осанку.

- PRP-терапия — новейший способ стимуляции восстановительных процессов. Применяется для восстановления функций различных органов после заболеваний и травм, в том числе, для восстановления функции позвоночника.

Лечение сколиоза поясничного отдела в клинике «Парамита»

Специалисты нашей клиники заслуженно славятся многолетним опытом работы и высокой квалификацией. Мы осуществляем лечение поясничного сколиоза без использования лекарственных препаратов и хирургического вмешательства, применяя только надежные и проверенные методы терапии. После окончания лечения мы даем рекомендации по профилактике и поддержанию своего здоровья в хорошей форме.

Наши методики позволяют постепенно восстанавливать организм в целом, а лечение сколиоза направленно не только на снятие болевого синдрома, но и на достижение долгосрочного результата.

Специфика укрепления мышц и упражнений при сколиозе

Что такое мышечный корсет и почему он важен

Запишитесь на бесплатный первичный приём

«Вы задумались о собственном здоровье и обратились к нам – этим шагом Вы доверили нам свою жизнь. Мы высоко ценим Ваш выбор, и от имени коллектива клиники «Парамита» я хочу Вас заверить, что мы сделаем всё возможное, чтобы его оправдать.»

Илья Грачев

Главный врач клиники

Мы всегда рады помочь, ждем ваших звонков

+7 (495) 198-06-06

Диагностика поясничного сколиоза

Первичный визуальный осмотр не всегда помогает выявить сколиоз поясничного отдела. Комплексная диагностика в нашей клинике включает в себя:

- Нагрузочные тесты, при которых оказывается безболезненное воздействие на деформированную область;

- Пульсовое обследование для оценки состояния поясничного отдела больного.

Вместе с ними могут быть использованы аппаратные средства исследования:

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) — обследование состояния позвонков и мягких тканей;

- Ультразвуковое обследование (УЗИ) — не требующая подготовки процедура, дающая результат сразу после сканирования;

Развитие сколиоза вызывает повреждение органов, поэтому на поздних стадиях заболевания врач назначает дополнительное обследование. На основании полученных результатов мы подберем для вас подходящую программу лечения.

Профилактика сколиоза поясничного отдела

Существуют меры по предотвращению развития болезни и сокращению риска ее возникновения. Профилактика, используемая и после проведения лечения сколиоза поясничного отдела, включает в себя:

- Водные виды спорта, плавание;

- Периодический осмотр у специалиста;

- Сеансы массажа — не реже двух раз в год;

- Контроль за осанкой;

- Пешие прогулки;

- Упражнения для мышц поясницы;

- Организацию удобного места для сна (спать на ортопедическом матрасе);

- Не находиться долго в положении сидя;

- Равномерное распределение физических нагрузок.

Особое значение профилактика сколиоза приобретает для детей до 17 лет, когда риск деформации позвоночника особенно велик.

Правильное питание при сколиозе

Правильно подобранная диета — одна из мер профилактики заболевания и предотвращения его рецидивов. Она подбирается врачом индивидуально, и включает в себя:

- Овощи и фрукты, богатые микроэлементами и витаминами;

- Каши, содержащие углеводы, железо, магний и другие элементы;

- Мясо, икру, творог, богатые белками;

- Картофель, бобовые, шпинат, содержащие витамины В1, В2, В6 и В12;

- Молочные и морепродукты, содержащие кальций для укрепления костей;

- Продукты, содержащие фосфор: морскую капусту, рыбу;

- Ягоды (смородину, шиповник, землянику) для восполнения недостатка витамина С в организме.

Диета при сколиозе поясничного отдела одновременно помогает избавиться от лишнего веса.

ЛФК при поясничном сколиозе

Дозированные нагрузки поддерживают мышечный тонус. Они должны выполняться только в соответствии с составленным нашим врачом планом. Самостоятельные занятия недопустимы. ЛФК при поясничном сколиозе: