Одним из важных кризисов прошлого столетия стал распад Югославии. Несмотря на то, что сейчас нет особых притязаний со стороны этого государства, кризис сыграл основную роль в той внешнеполитической ситуации, которая держится и поныне.

Попробуем разобраться: каковы причины этого события, как оно развивалось, основные позиции участников кризиса, как изменилась карта мира после этой «войны»?

На сколько стран была разделена Югославия? Как повлияло вмешательство Америки на этот процесс?

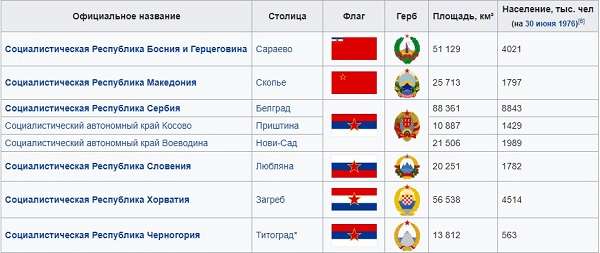

Список стран бывшей Югославии и их столицы

Югославия (нынешняя столица страны – Белград) входила в состав Советского Союза как одна из республик – СФРЮ.

Информация о входящих в нее государствах и их столицах, о площадях и численности населения отображена в таблице:

Кроме того, эта территория была населена людьми разной национальности. Основное большинство составили сербы. Кроме них в числе населения присутствовали хорваты, албанцы, черногорцы, македонцы и словенцы.

Причины распада Югославии

Почему же произошел Балканский кризис?

Основные факторы, которые выделяют историки:

- смерть первого президента (бывшего лидера) Тито,

- распад СССР и последующее «изнашивание» социалистической системы,

- процветание национализма во всем мире.

В качестве еще одной предпосылки к расколу многие ученые относят неправильную внутреннюю политику многонационального государства. По конституции Югославии, на тот момент власти республик могли создавать внутри своих «владений» группировки.

Начало развала

Эта история началась в то же время, что и распад СССР, в 1991 году. Датой полного распада считается 2006 год. Что же произошло?

Началась гражданская война, в ходе которой от Югославии отделились 4 суверенных части. Остались лишь Сербия и Черногория, остальные стали независимыми государствами.

Послевоенное время

Казалось бы, должно произойти прекращение конфликта, деление стран сойти на нет. Однако вспыхнули военные действия из-за внешнего фактора.

Под влиянием НАТО произошли крупные кровавые военные драмы в Сербии и Хорватии, в которых было ранено более 2 млн. человек. И только после соглашения, подписанного в 1995 году, общество признало выход 4 республик из состава Югославии.

Несмотря на все миротворческие действия ООН, в конце 20 века вспыхнули экстремистские восстания албанцев, которые повлекли за собой гибель еще 0,5 млн. людей.

«Косовский кризис» до сих пор остается неразрешенной проблемой начала 21 века.

Раздел территории в конце 20 века

К концу 20 столетия Югославия разделилась на 5 стран. А вот финансовый раздел собственности затянулся на довольно продолжительный промежуток времени.

Лишь в 2004 году было заключено соглашение, в котором указывались страны и суммы, предписанные им. Причем большая сумма досталась Сербии (около 39% от общего объема активов).

Многие наши отечественные историки считают, что такой раздел несправедлив, ведь у СССР были огромные долги перед зарубежными филиалами югославских компаний. Поэтому в 2006 году Российская Федерация выплатила эту сумму.

Карта Югославии: до и после распада

На первой картинке показана карта Югославии до того, как она поделилась на отдельные независимые государства.

На второй картинке — карта Югославии с новыми государствами.

На какие страны распалась страна

Пять государств, на которые к 2003 году распалась Югославия:

- Хорватия,

- Босния и Герцеговина,

- Словения,

- Македония,

- СРЮ (преемница бывшего многонационального государства):

-

- Словения,

- Черногория.

-

Окончательно поделенной Югославия стала при выходе Черногории из СРЮ в июне 2006 года.

Вмешательство Америки

С самого начала Балканского кризиса Америка вела активное вмешательство в этот процесс. Ее политика была направлена на силовое воздействие (на Сербию) и поддержку 2 оппозиционных сторон. Это и привело к невозможности мирного регулирования конфликта.

В 1995 году при поддержке НАТО были развязаны военные действия в Сербии и Хорватии, в ходе которых погибли свыше 1 млн. человек и были ранены около 2-х млн. человек.

В конце этого же года по инициативе американских дипломатов было подписано соглашение о выходе 4-х стран из состава Югославии и прекращение военных действий на всей территории бывшего многонационального государства.

В конце ХХ века Америка сыграла важную роль в «борьбе с экстремистами», нанеся огромный урон своими многочисленными налетами, чем и сподвигла выход Черногории из СРЮ.

Особое значение играло вмешательство НАТО в кризис Косово. До сих пор этот конфликт остается нерешенным.

Дальше, в ХХI веке, США вело финансовую политику, способствующую полному распаду Югославии.

Заключение

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, сейчас Россия ведет дипломатическую политику со странами бывшей Югославии. Кроме того, намечается технологический прогресс практически во всех сферах жизни этих независимых государств.

20 марта 2010 года власти Словении организуют в Брдо-код-Краня саммит балканских стран и Евросоюза. Предполагается, что эта встреча станет самым масштабным саммитом балканских лидеров с момента распада бывшей Югославии в 1992 году.

Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ) была создана в 1945 г., с 1963 г. она стала называться Социалистической Федеративной Республикой Югославия (СФРЮ). В федерацию входили шесть республик: Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория.

В октябре 1991 г. парламент Боснии и Герцеговины (БиГ) принял Меморандум о суверенитете и выходе из состава СФРЮ, а 25 января 1992 г. – Меморандум о независимости. На референдуме 29 февраля и 1 марта 1992 г. 59% участников высказались за независимость и суверенитет.

25 января 1991 г. Декларацию о государственном суверенитете принял парламент Македонии. 8 сентября 1991 г. 17 ноября 1991 г. была принята конституция, провозгласившей Республику Македония самостоятельным и демократическим государством.

2 июня 1990 г. парламент Словении одобрил Декларацию о суверенитете государства. 26 декабря 1990 г. Республика Словения была объявлена самостоятельным государством. 8 октября 1991 г. вступила в силу Декларация о прекращении действия на территории Словении конституции СФРЮ.

25 июня 1991 г. была принята Декларация о полной независимости и суверенитете Хорватии. 8 октября 1991 г. вступили в силу законодательные акты о государственной самостоятельности Хорватии и ее выходе из состава СФРЮ.

15 января 1992 г. после признания независимости Словении и Хорватии странами Европейского союза федерация прекратила свое существование.

После распада СФРЮ в 1992 г. Сербия и Черногория продолжили существование в рамках Союзной Республики Югославии, провозглашенной 27 апреля 1992 г. (с 4 февраля 2003 г. – государственное сообщество Сербия и Черногория (СиЧ).

С июня 2006 г. Сербия — независимое суверенное государство, правопреемник СиЧ.

3 июня 2006 г. Декларацию о независимости принял парламент Черногории.

17 февраля 2008 г. парламент Косово проголосовал за принятие декларации о независимости края.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и ИТАР-ТАСС от 05.02.2008

From Wikipedia, the free encyclopedia

Yugoslavia had various administrative divisions throughout its 74 years of existence.

1918–1922[edit]

Provinces of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes

From 1918 to 1922, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes continued to be subdivided into the pre-World War I divisions (districts, counties and kingdoms) of the Habsburg monarchy and the formerly independent Balkan kingdoms of Serbia and Montenegro.

The provinces (pokrajine) were:

- Slovenia

- Croatia and Slavonia

- Dalmatia

- Bosnia and Herzegovina

- Banat, Bačka, Baranja

- Serbia

- Northern Serbia

- Southern Serbia

- Montenegro

1922–1929[edit]

Oblasts of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes

The Vidovdan Constitution of 1921 established the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes as a unitary state, instituting 33 new administrative oblasts (provinces) ruled from the center in 1922:

- Oblast of Banja Luka

- Oblast of Belgrade

- Oblast of Bihać

- Oblast of Bitola

- Oblast of Cetinje (Zeta Oblast)

- Oblast of Čačak (Raška Oblast)

- Oblast of Ćuprija

- Oblast of Dubrovnik

- Oblast of Karlovec

- Oblast of Kragujevac (Šumadija Oblast)

- Oblast of Kruševac

- Oblast of Ljubljana

- Oblast of Maribor

- Oblast of Mostar

- Oblast of Niš

- Oblast of Novi Sad (Bačka Oblast)

- Oblast of Osijek

- Oblast of Požarevac

- Oblast of Pristina (Kosovo Oblast)

- Oblast of Sarajevo

- Oblast of Smederevo (Podunavlje Oblast)

- Oblast of Split

- Oblast of Skopje

- Oblast of Šabac (Podrinje Oblast)

- Oblast of Štip

- Oblast of Travnik

- Oblast of Tuzla

- Oblast of Užice (Zlatibor Oblast?)

- Oblast of Valjevo

- Oblast of Vranje

- Oblast of Vukovar (Syrmia Oblast)

- Oblast of Zagreb

- Oblast of Zaječar (Timok Oblast)

1929–1941[edit]

Banovinas of the Kingdom of Yugoslavia

From 1929, the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes was renamed to the Kingdom of Yugoslavia and was subdivided into nine new provinces called banovinas. Their borders were intentionally drawn so that they would correspond neither to boundaries between ethnic groups, nor to pre-World War I imperial borders. They were named after various geographic features, mostly rivers. Slight changes to their borders were made in 1931 with the new Yugoslav Constitution. The banovinas were as follows:

- Drava Banovina (Dravska banovina), with its capital in Ljubljana (1929–1941)

- Sava Banovina (Savska banovina), with its capital in Zagreb (1929–1939)

- Littoral Banovina (Primorska banovina), with its capital in Split (1929–1939)

- Vrbas Banovina (Vrbaska banovina), with its capital in Banja Luka (1929–1941)

- Drina Banovina (Drinska banovina), with its capital in Sarajevo (1929–1941)

- Zeta Banovina (Zetska banovina), with its capital in Cetinje (1929–1941)

- Danube Banovina (Dunavska banovina), with its capital in Novi Sad (1929–1941)

- Morava Banovina (Moravska banovina), with its capital in Niš (1929–1941)

- Vardar Banovina (Vardarska banovina), with its capital in Skopje (1929–1941)

- The City Administration of Belgrade, together with Zemun and Pančevo was also an administrative unit.

As an accommodation to Yugoslav Croats, the Banovina of Croatia (Banovina Hrvatska) was formed in 1939 from a merger of the Littoral (Maritime) and Sava Banovinas, with some additional territory from the Vrbas and Zeta Banovinas. Like Sava, its capital was Zagreb.

1941–1944[edit]

Axis occupation and partition of Yugoslavia in World War II

During World War II, the Kingdom of Yugoslavia was occupied and partitioned by the Axis powers and was divided into 3 Axis puppet states:

- Independent State of Croatia

- Italian governorate of Montenegro (later German occupied territory of Montenegro)

- the Territory of the Military Commander in Serbia (including autonomous German-ruled Banat)

Other parts of the Kingdom of Yugoslavia were occupied by German, Italian, Hungarian, Bulgarian and Albanian Axis troops.

1945–1992[edit]

Republics and provinces of the SFR Yugoslavia

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was divided into 6 republics and two autonomous provinces:

- Serbia (including the autonomous provinces of Vojvodina and Kosovo)

- Croatia

- Bosnia and Herzegovina

- Macedonia

- Slovenia

- Montenegro

Federal subdivisions were further divided into cities and srezs, the latter of which were constituted by several municipalities. In 1955, srez level units were abolished. with only cities and municipalities remaining in place. Each Yugoslav republic was free to organize administrative and territorial divisions by its own laws, enabling them to establish, merge, or abolish local and regional units by their own decision.[1]

SR Serbia[edit]

In the Socialist Republic of Serbia, the first post-World War II Law on the Administrative Division of Serbia was passed on September 1, 1945.[2] The following Law on People’s Committees in 1946 introduced a complex system of local administration, both with administrative and techno-functional units: settlements (villages or small towns), cities which are part of a wider srez, cities with srez status, okrugs, and obasts.[2] The 1946 law did not mention municipalities and instead referred to local people’s boards/units as the primary organizational structure.[2]

The first reform of the system was implemented in 1949 with the introduction of the new law, with okrugs being abolished already in 1947 and oblasts in 1951.[2] The 1952 General Law on People’s Committees reintroduced municipalities and srezs as the primary units of administrative organization in Serbia with 2,206 municipalities, 47 city municipalities, 7 cities and 126 srezs.[2] With new legal provisions in 1955, the importance of municipalities increased while the rise in their number was stopped and decreased to 737 municipalities and 42 srezs.[2] The 1963 Yugoslav Constitution defined municipalities as the basic socio-political community with rights defined by the constitution, applicable law and local statutes.[2]

The 1974 Yugoslav Constitution requested municipalities to join into Inter-municipal regional communities to which they entrust certain rights and duties in the common interest, and with the legal option to devolve certain responsibilities from the Serbian federal unit to the inter-municipal regional communities level.[2] The special constitutional provisions were given to the City of Belgrade.[2] Excluding the autonomous provinces of Vojvodina and Kosovo (which organized their local self-government) and the City of Belgrade, Central Serbia was divided into eight inter-municipal regional communities with 98 municipalities.[2] These eight communities were Niš (with 15 member municipalities), Kraljevo (with 15 municipalities), Podrinjskokolubarska (with 14 municipalities), South Moravia (with 13 municipalities), Šumadija and Pomoravlje (with 12 municipalities), Podunavlje (with 11 municipalities), Titovo Užice (with 10 municipalities), and Zaječar (with 8 municipalities).[2]

SR Croatia[edit]

Communities of Municipalities 1974-1986 in Socialist Croatia (colored differently).

In the Socialist Republic of Croatia, srez level units were known as kotars.[3] The socialist epoch was a period of numerous reforms and changes in administrative organization. 1947 law divided Croatia into 81 kotars, 18 cities, and 2278 local people’s boards/units.[3] In 1949, the Republic was divided into 6 oblasts (Bjelovar, Osijek, Karlovac, Rijeka, Split, and Zagreb), the latter of which only remained in place until 1951.[3]

In 1952, municipalities (općinas) were reintroduced alongside kotars and cities, leading to significant reform in 1955 when the republic was divided into 299 municipalities and 27 kotars (decreasing the previous number of 737 municipalities and 96 kotars).[3] The number of municipalities was further decreased in following years, reaching the number of 111 municipalities in 1963.[3] Kotars were abolished in 1967, while the new republican constitution of 1974 requested municipalities to join into Communities of Municipalities, with participation becoming voluntary in 1988.[3] Following the first multi party elections and before formal independence, administrative divisions turned into a prominent issue leading to the Croatian War of Independence. The 1990 constitution introduced counties and formally reintroduced (although in practice never implemented) kotars, in the case of the Autonomous Kotar of Knin and the Autonomous Kotar of Glina.[3] The new counties were only effectively defined and introduced in 1992.

SR Bosnia and Herzegovina[edit]

In February of 1942, the Supreme Headquarters of the Yugoslav Partisans introduced some of the first regulations on the formation, organization, and work of the national liberation committees in the free territory known as the Foča Regulations [sh], which defined the local national liberation committees as temporary organs of the people’s government to be elected freely and directly by the electorate.[1] The first committees were formed in Bosanska Krajina and east Bosnia, with their numbers rising to 911 villages, 131 municipalities, 19 srezs, and one oblast (Herzegovina) in 1942.[1] At its second session in Sanski Most in 1944, the State Anti-fascist Council for the National Liberation of Bosnia and Herzegovina regulated local national liberation committees’ elections, defining them as the «foundation of the people’s government in Federal Bosnia and Herzegovina«.[1]

In the immediate period after World War II, administrative units in Bosnia and Herzegovina were towns, urban settlements, city regions, cities, srezs and okrugs.[1] In 1946, SR Bosnia and Herzegovina was divided into 7 okrugs, 1 okrug level city, 78 srezs, 9 srez level cities, as well as 1293 local people’s committees (albeit decreased in their number from 1947 to 1948.)[1] Between 1949 and 1950, the republic was divided into 4 oblasts (Tuzla, Sarajevo, Mostar, and Banja Luka), 67 srezs, 14 cities (which were not part of srezs), 26 towns (which were part of srezs), and 880 local people’s committees. In 1951, the first category of oblasts was abolished.[1] Between 1953 and 1955 (when the new law on municipalities and srezs was introduced), 880 local people’s committees were transformed into 363 municipalities, while the number of srezs was reduced to 15 (srezs were abolished in 1966).[1] Over the years, the initial number of 363 municipalities was reduced to 134 in 1959, then to 122 in 1961, and later to 106 in 1966.[1] The number of municipalities was slightly increased to 109 ahead of the 1984 Winter Olympics when some new Sarajevo municipalities were established, which would remain the number until 1992.[1]

SR Macedonia[edit]

In 1953, the Socialist Republic of Macedonia was divided into 86 municipalities and 7 srezs.[4] Following the 1963 Yugoslav Constitution, the official competencies of srezs were abolished and the number of municipalities was reduced to 32.[4]

Successor states[edit]

Successor states of former Yugoslavia, 2008

After the Breakup of Yugoslavia in 1991–1992, five successor states were formed:

- Federal Republic of Yugoslavia (1992–2003), renamed in 2003 to the state union of Serbia and Montenegro, which in 2006 was dissolved into the independent states of Serbia and Montenegro. In 2008, Kosovo[a] declared its independence from Serbia.

- Republic of Bosnia and Herzegovina, later renamed to Bosnia and Herzegovina

- Republic of Croatia

- Republic of Slovenia

- Republic of Macedonia, later renamed to the Republic of North Macedonia

Notes[edit]

- ^ The political status of Kosovo is disputed. Having unilaterally declared independence from Serbia in 2008, Kosovo is formally recognised as an independent state by 101 UN member states (with another 13 states recognising it at some point but then withdrawing their recognition) and 92 states not recognizing it, while Serbia continues to claim it as part of its own territory.

References[edit]

- ^ a b c d e f g h i j Mirko, Pejanović (2014). «Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini U XX stoljeću». Pregled (3): 27–70.

- ^ a b c d e f g h i j k Đurđev, Aleksandar (2007). «Lokalna samouprava u Srbiji– od 1804. godine do tranzicije –» (PDF). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. University of Novi Sad Faculty of Law (1–2): 7–20.

- ^ a b c d e f g Žuljić, Stanko (2001). «Regionalno i teritorijalno ustrojstvo Hrvatske u razdoblju između godina 1945.-2000». Ekonomski pregled. 52 (1–2): 3–28.

- ^ a b Ljubica Jančeva; Aleksandar Litovski (2017). «Makedonija i Makedonci u Jugoslaviji: uspostavljanje sopstvenog identiteta» [Macedonia and Macedonians in Yugoslavia: Establishing Their Own Identity]. In Latinka Perović; Drago Roksandić; Mitja Velikonja; Wolfgang Hoepken; Florian Bieber (eds.). Jugoslavija u istorijskoj perspektivi [Yugoslavia in Historical Perspective]. Helsinki Federation for Human Rights Serbia. pp. 149–171. ISBN 978-86-7208-207-4.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Yugoslavia had various administrative divisions throughout its 74 years of existence.

1918–1922[edit]

Provinces of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes

From 1918 to 1922, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes continued to be subdivided into the pre-World War I divisions (districts, counties and kingdoms) of the Habsburg monarchy and the formerly independent Balkan kingdoms of Serbia and Montenegro.

The provinces (pokrajine) were:

- Slovenia

- Croatia and Slavonia

- Dalmatia

- Bosnia and Herzegovina

- Banat, Bačka, Baranja

- Serbia

- Northern Serbia

- Southern Serbia

- Montenegro

1922–1929[edit]

Oblasts of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes

The Vidovdan Constitution of 1921 established the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes as a unitary state, instituting 33 new administrative oblasts (provinces) ruled from the center in 1922:

- Oblast of Banja Luka

- Oblast of Belgrade

- Oblast of Bihać

- Oblast of Bitola

- Oblast of Cetinje (Zeta Oblast)

- Oblast of Čačak (Raška Oblast)

- Oblast of Ćuprija

- Oblast of Dubrovnik

- Oblast of Karlovec

- Oblast of Kragujevac (Šumadija Oblast)

- Oblast of Kruševac

- Oblast of Ljubljana

- Oblast of Maribor

- Oblast of Mostar

- Oblast of Niš

- Oblast of Novi Sad (Bačka Oblast)

- Oblast of Osijek

- Oblast of Požarevac

- Oblast of Pristina (Kosovo Oblast)

- Oblast of Sarajevo

- Oblast of Smederevo (Podunavlje Oblast)

- Oblast of Split

- Oblast of Skopje

- Oblast of Šabac (Podrinje Oblast)

- Oblast of Štip

- Oblast of Travnik

- Oblast of Tuzla

- Oblast of Užice (Zlatibor Oblast?)

- Oblast of Valjevo

- Oblast of Vranje

- Oblast of Vukovar (Syrmia Oblast)

- Oblast of Zagreb

- Oblast of Zaječar (Timok Oblast)

1929–1941[edit]

Banovinas of the Kingdom of Yugoslavia

From 1929, the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes was renamed to the Kingdom of Yugoslavia and was subdivided into nine new provinces called banovinas. Their borders were intentionally drawn so that they would correspond neither to boundaries between ethnic groups, nor to pre-World War I imperial borders. They were named after various geographic features, mostly rivers. Slight changes to their borders were made in 1931 with the new Yugoslav Constitution. The banovinas were as follows:

- Drava Banovina (Dravska banovina), with its capital in Ljubljana (1929–1941)

- Sava Banovina (Savska banovina), with its capital in Zagreb (1929–1939)

- Littoral Banovina (Primorska banovina), with its capital in Split (1929–1939)

- Vrbas Banovina (Vrbaska banovina), with its capital in Banja Luka (1929–1941)

- Drina Banovina (Drinska banovina), with its capital in Sarajevo (1929–1941)

- Zeta Banovina (Zetska banovina), with its capital in Cetinje (1929–1941)

- Danube Banovina (Dunavska banovina), with its capital in Novi Sad (1929–1941)

- Morava Banovina (Moravska banovina), with its capital in Niš (1929–1941)

- Vardar Banovina (Vardarska banovina), with its capital in Skopje (1929–1941)

- The City Administration of Belgrade, together with Zemun and Pančevo was also an administrative unit.

As an accommodation to Yugoslav Croats, the Banovina of Croatia (Banovina Hrvatska) was formed in 1939 from a merger of the Littoral (Maritime) and Sava Banovinas, with some additional territory from the Vrbas and Zeta Banovinas. Like Sava, its capital was Zagreb.

1941–1944[edit]

Axis occupation and partition of Yugoslavia in World War II

During World War II, the Kingdom of Yugoslavia was occupied and partitioned by the Axis powers and was divided into 3 Axis puppet states:

- Independent State of Croatia

- Italian governorate of Montenegro (later German occupied territory of Montenegro)

- the Territory of the Military Commander in Serbia (including autonomous German-ruled Banat)

Other parts of the Kingdom of Yugoslavia were occupied by German, Italian, Hungarian, Bulgarian and Albanian Axis troops.

1945–1992[edit]

Republics and provinces of the SFR Yugoslavia

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was divided into 6 republics and two autonomous provinces:

- Serbia (including the autonomous provinces of Vojvodina and Kosovo)

- Croatia

- Bosnia and Herzegovina

- Macedonia

- Slovenia

- Montenegro

Federal subdivisions were further divided into cities and srezs, the latter of which were constituted by several municipalities. In 1955, srez level units were abolished. with only cities and municipalities remaining in place. Each Yugoslav republic was free to organize administrative and territorial divisions by its own laws, enabling them to establish, merge, or abolish local and regional units by their own decision.[1]

SR Serbia[edit]

In the Socialist Republic of Serbia, the first post-World War II Law on the Administrative Division of Serbia was passed on September 1, 1945.[2] The following Law on People’s Committees in 1946 introduced a complex system of local administration, both with administrative and techno-functional units: settlements (villages or small towns), cities which are part of a wider srez, cities with srez status, okrugs, and obasts.[2] The 1946 law did not mention municipalities and instead referred to local people’s boards/units as the primary organizational structure.[2]

The first reform of the system was implemented in 1949 with the introduction of the new law, with okrugs being abolished already in 1947 and oblasts in 1951.[2] The 1952 General Law on People’s Committees reintroduced municipalities and srezs as the primary units of administrative organization in Serbia with 2,206 municipalities, 47 city municipalities, 7 cities and 126 srezs.[2] With new legal provisions in 1955, the importance of municipalities increased while the rise in their number was stopped and decreased to 737 municipalities and 42 srezs.[2] The 1963 Yugoslav Constitution defined municipalities as the basic socio-political community with rights defined by the constitution, applicable law and local statutes.[2]

The 1974 Yugoslav Constitution requested municipalities to join into Inter-municipal regional communities to which they entrust certain rights and duties in the common interest, and with the legal option to devolve certain responsibilities from the Serbian federal unit to the inter-municipal regional communities level.[2] The special constitutional provisions were given to the City of Belgrade.[2] Excluding the autonomous provinces of Vojvodina and Kosovo (which organized their local self-government) and the City of Belgrade, Central Serbia was divided into eight inter-municipal regional communities with 98 municipalities.[2] These eight communities were Niš (with 15 member municipalities), Kraljevo (with 15 municipalities), Podrinjskokolubarska (with 14 municipalities), South Moravia (with 13 municipalities), Šumadija and Pomoravlje (with 12 municipalities), Podunavlje (with 11 municipalities), Titovo Užice (with 10 municipalities), and Zaječar (with 8 municipalities).[2]

SR Croatia[edit]

Communities of Municipalities 1974-1986 in Socialist Croatia (colored differently).

In the Socialist Republic of Croatia, srez level units were known as kotars.[3] The socialist epoch was a period of numerous reforms and changes in administrative organization. 1947 law divided Croatia into 81 kotars, 18 cities, and 2278 local people’s boards/units.[3] In 1949, the Republic was divided into 6 oblasts (Bjelovar, Osijek, Karlovac, Rijeka, Split, and Zagreb), the latter of which only remained in place until 1951.[3]

In 1952, municipalities (općinas) were reintroduced alongside kotars and cities, leading to significant reform in 1955 when the republic was divided into 299 municipalities and 27 kotars (decreasing the previous number of 737 municipalities and 96 kotars).[3] The number of municipalities was further decreased in following years, reaching the number of 111 municipalities in 1963.[3] Kotars were abolished in 1967, while the new republican constitution of 1974 requested municipalities to join into Communities of Municipalities, with participation becoming voluntary in 1988.[3] Following the first multi party elections and before formal independence, administrative divisions turned into a prominent issue leading to the Croatian War of Independence. The 1990 constitution introduced counties and formally reintroduced (although in practice never implemented) kotars, in the case of the Autonomous Kotar of Knin and the Autonomous Kotar of Glina.[3] The new counties were only effectively defined and introduced in 1992.

SR Bosnia and Herzegovina[edit]

In February of 1942, the Supreme Headquarters of the Yugoslav Partisans introduced some of the first regulations on the formation, organization, and work of the national liberation committees in the free territory known as the Foča Regulations [sh], which defined the local national liberation committees as temporary organs of the people’s government to be elected freely and directly by the electorate.[1] The first committees were formed in Bosanska Krajina and east Bosnia, with their numbers rising to 911 villages, 131 municipalities, 19 srezs, and one oblast (Herzegovina) in 1942.[1] At its second session in Sanski Most in 1944, the State Anti-fascist Council for the National Liberation of Bosnia and Herzegovina regulated local national liberation committees’ elections, defining them as the «foundation of the people’s government in Federal Bosnia and Herzegovina«.[1]

In the immediate period after World War II, administrative units in Bosnia and Herzegovina were towns, urban settlements, city regions, cities, srezs and okrugs.[1] In 1946, SR Bosnia and Herzegovina was divided into 7 okrugs, 1 okrug level city, 78 srezs, 9 srez level cities, as well as 1293 local people’s committees (albeit decreased in their number from 1947 to 1948.)[1] Between 1949 and 1950, the republic was divided into 4 oblasts (Tuzla, Sarajevo, Mostar, and Banja Luka), 67 srezs, 14 cities (which were not part of srezs), 26 towns (which were part of srezs), and 880 local people’s committees. In 1951, the first category of oblasts was abolished.[1] Between 1953 and 1955 (when the new law on municipalities and srezs was introduced), 880 local people’s committees were transformed into 363 municipalities, while the number of srezs was reduced to 15 (srezs were abolished in 1966).[1] Over the years, the initial number of 363 municipalities was reduced to 134 in 1959, then to 122 in 1961, and later to 106 in 1966.[1] The number of municipalities was slightly increased to 109 ahead of the 1984 Winter Olympics when some new Sarajevo municipalities were established, which would remain the number until 1992.[1]

SR Macedonia[edit]

In 1953, the Socialist Republic of Macedonia was divided into 86 municipalities and 7 srezs.[4] Following the 1963 Yugoslav Constitution, the official competencies of srezs were abolished and the number of municipalities was reduced to 32.[4]

Successor states[edit]

Successor states of former Yugoslavia, 2008

After the Breakup of Yugoslavia in 1991–1992, five successor states were formed:

- Federal Republic of Yugoslavia (1992–2003), renamed in 2003 to the state union of Serbia and Montenegro, which in 2006 was dissolved into the independent states of Serbia and Montenegro. In 2008, Kosovo[a] declared its independence from Serbia.

- Republic of Bosnia and Herzegovina, later renamed to Bosnia and Herzegovina

- Republic of Croatia

- Republic of Slovenia

- Republic of Macedonia, later renamed to the Republic of North Macedonia

Notes[edit]

- ^ The political status of Kosovo is disputed. Having unilaterally declared independence from Serbia in 2008, Kosovo is formally recognised as an independent state by 101 UN member states (with another 13 states recognising it at some point but then withdrawing their recognition) and 92 states not recognizing it, while Serbia continues to claim it as part of its own territory.

References[edit]

- ^ a b c d e f g h i j Mirko, Pejanović (2014). «Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini U XX stoljeću». Pregled (3): 27–70.

- ^ a b c d e f g h i j k Đurđev, Aleksandar (2007). «Lokalna samouprava u Srbiji– od 1804. godine do tranzicije –» (PDF). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. University of Novi Sad Faculty of Law (1–2): 7–20.

- ^ a b c d e f g Žuljić, Stanko (2001). «Regionalno i teritorijalno ustrojstvo Hrvatske u razdoblju između godina 1945.-2000». Ekonomski pregled. 52 (1–2): 3–28.

- ^ a b Ljubica Jančeva; Aleksandar Litovski (2017). «Makedonija i Makedonci u Jugoslaviji: uspostavljanje sopstvenog identiteta» [Macedonia and Macedonians in Yugoslavia: Establishing Their Own Identity]. In Latinka Perović; Drago Roksandić; Mitja Velikonja; Wolfgang Hoepken; Florian Bieber (eds.). Jugoslavija u istorijskoj perspektivi [Yugoslavia in Historical Perspective]. Helsinki Federation for Human Rights Serbia. pp. 149–171. ISBN 978-86-7208-207-4.

Югославия была создана в 20 веке Иосипом Тито. За его смертью последовали необратимые процессы распада. Территория была охвачена борьбой за независимость. В результате, история распада Югославии является ярким примером того, как национальные конфликты превращают сильное государство в несколько зависимых стран.

Причины распада Югославии

Балканы в XX веке стали плацдармом для нового эксперимента. Иосип Броз Тито пытался объединить многочисленные балканские национальности под одним флагом. Но его проект не выдержал испытания капитализмом. Кроме того, очень интересен вопрос о том, на какие государства распалась Югославия и почему она это сделала.

Причины разрыва:

- После смерти Тито элиты стали участвовать в перераспределении власти. Наблюдалась тенденция к отделению от центра.

- Инфляция росла, а внешние долги накапливались. В конечном итоге это приводит к безработице и оттоку жителей в другие страны.

- Доходы и уровень жизни различаются.

- Экономический кризис затрагивает все стороны жизни. Как следствие, качество жизни ухудшается.

- Религиозные чувства, которые были временно подавлены, снова выходят на первый план.

- Память о геноциде и внутренних конфликтах.

После смерти политического гения Тито оставшееся у руля руководство было озабочено не решением государственных проблем, а борьбой за обогащение и влияние. Она опиралась на внутренние противоречия. Это в конечном итоге повлияло на распад Югославии на отдельные государства.

Противоборствовавшие стороны

Югославия состоит из шести государств, множества национальностей и трех религий. Она была создана искусственно, как и СССР. Когда мы рассматриваем разделение Чехословакии и Югославии на два государства, важно понимать, что эти два государства были созданы по подобию Советского Союза. Там постоянно насаждался атеизм и сдерживались националистические настроения. В результате все противоречия, которые долгое время подавлялись, стали миной замедленного действия.

Распад Чешской Республики и Словакии прошел мирно. Страны смогли прийти к соглашению.

Единственной страной, покинувшей Югославию без боя, была Македония. Все остальные были втянуты в кровавые стычки.

Основные стороны югославского конфликта и их политические лидеры:

- Мате Бобан — боснийские хорваты.

- Слободан Милошевич — Сербы.

- Франьо Туджман — хорваты.

- Радован Караджич — боснийские сербы.

- Милан Бабич и Горан Хаджич — сербы из Краины.

- Ибрагим Ругова — албанцы из Косово.

- Алия Изетбегович — Боснийские сербы.

- Фикрет Абдич — мусульманские автономисты.

Помимо них, активное участие в конфликтах принимали и государства извне: ООН, США, СССР. После распада СССР в 1991 году его участие было сведено к минимуму. Преемницей Союза стала Россия, которая решала свои внутренние проблемы. Следовательно, Европа и Америка оказали наибольшее влияние на распад Югославии.

Основы сербской позиции

Так получилось, что все республики можно было разделить по национальному признаку, но с сербами это было не так просто. Если посмотреть на карту Югославии, разделенной на государства, то можно увидеть, что сербы были самой распространенной балканской национальностью. Они жили во всех югославских республиках. Поэтому именно они выступали против раздела и геноцида.

В результате они подверглись тотальному преследованию. Например, в Хорватии был запрещен сербский язык. А такие крайности всегда вызывают обратную реакцию. Кроме того, сербы сохранили свою национальность, но помнили все, что с ними произошло.

Основы хорватской позиции

Хорватия проголосовала за независимость по эгоистическим причинам. Это был богатый регион, который невольно стал вечным спонсором более бедных республик. Хорваты ссылались на условия создания Югославии, которые включали право на выход из состава федерации.

Основы позиции боснийцев

Босния и Герцеговина колебалась до 1992 года. Президент Алия Изетбегович до последнего момента избегал резких заявлений и сохранял нейтральную позицию. Кроме того, весной 1992 года был проведен референдум, результатом которого стало официальное отделение республики.

Положение не было очень спокойным. Проблема заключалась в небольшом размере армии боснийских мусульман. Таким образом, независимость Боснии и Герцеговины наступила в тот момент, когда распад Югославии был неизбежным завершением конфликта.

Позиция иностранных государств

Другие страны не могли оставаться в стороне, просто наблюдая за распадом Югославии в 1991 году. Интересно, что официальная линия американцев заключалась в том, чтобы удержать страну в установленных границах. Более того, правительству США было выгоднее увеличивать свое влияние, чем делить территории. Таким образом, США хотели вытеснить Советский Союз на мировой арене.

Брюссельский саммит 17 декабря 1991 года признал право каждой из республик бывшей Югославии быть принятой в Европейский Союз. Это было сделано не без оговорок. В каждом случае новое государство должно было выполнить ряд требований.

Европа оказала консультативную поддержку. Правительства европейских стран не спешили вводить войска в Югославию. Однако они признали право государства на суверенитет. Тем не менее, иностранное вмешательство все же имело место.

Википедия достаточно подробно рассматривает, какие страны распались на Югославию, и сообщает о ходе борьбы за независимость. Следует также упомянуть о прямом вмешательстве. В разгар затянувшегося югославского конфликта в этот район вошли миротворцы ООН и НАТО. Именно им приписывается решающая роль в победе над сербскими войсками в Боснии.

Они помогли переломить ход войны, остановить конфликт и отделить Косово. Интересно, что проблема Косово не прекратилась после окончания войны. Более того, это все еще больной вопрос, который потенциально может вызвать новую волну споров.

Раздел югославских активов и имущества

После окончания конфликта пришло время разделить оставшиеся ресурсы. Учитывая страны, на которые была разделена бывшая Югославия, и историю страны, решение вопроса о разделении заняло много времени.

Сторонам потребовалось много времени, чтобы достичь приемлемого для всех соглашения. Только после ратификации Хорватией в 2004 году Венское соглашение о разделе имущества дипломатических представительств и зарубежных активов бывшей Югославии окончательно вступило в силу. При этом учитывались следующие основные факторы:

- Общий вклад в благосостояние бывшей федерации.

- Кто владел дипломатическими представительствами.

- Сроки создания консульств.

Таким образом, наибольшая доля досталась Малой Югославии: 38 процентов золотовалютных активов и 39,5 процента дипломатических и консульских активов. Долги СССР были разделены между всеми странами бывшей Югославии. Кроме того, Россия стала правопреемницей СССР. К 2016 году она погасила все свои долги. Остался только долг перед Боснией и Герцеговиной.

Правопреемственность Югославии

На какие государства распалась бывшая Югославия — лучше всего покажет карта. Это показывает, что сербы получили самый сильный удар. Именно они, в силу своей численности, больше всего пострадали во время вооруженного конфликта.

В действительности, однако, государством-преемником была Сербия. Заявление было подано Союзной Республикой Югославией, членами которой являлись Сербия и Черногория. Более того, заявка была сразу же одобрена. Когда Союз также распался, Сербия не вступила в ООН.

Список стран бывшей Югославии и их столицы

Процесс распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) начался в 1991 году. Список стран, на которые распалась Югославия, по состоянию на 2021 год, с указанием официальной столицы:

- Словения — столица Любляна.

- Сербия — Белград.

- Черногория — Подгорица.

- Босния и Герцеговина — Сараево.

- Хорватия — Загреб.

- Македония — Скопье.

В настоящее время между балканскими странами нет открытых конфликтов. Напротив, в их отношениях присутствует напряжение. На территории Косово лишь изредка вспыхивают локальные беспорядки.

В результате можно сказать, что проект создания нового человека показал свою несостоятельность. И в СССР, и в Югославии коммунистам не удалось сломить национальное самосознание и религиозность. Более того, по разным оценкам, число погибших в ходе боевых действий во время распада федерации достигло цифры в 160 000 человек.

Дезинтеграция Югославии

- Страны БРИКС

- Страны Большой семерки

- Хэллоуин в США

- Государства-члены ШОС

- Выборы в Конгресс США

-

Отвечая на вопрос: на какие страны распалась Югославия, следует уточнить, что период её раздела был длительным и проходил в несколько этапов.

Процесс распада Югославии начался в 1991-м, когда в этот и последующий год из состава крупного государства вышли и стали суверенными Словения, Хорватия, Македония и Босния и Герцеговина. Сербия и Черногория ещё длительный период образовывали союз. Однако в 2006-м году Черногория отделилась. Фактически именно тогда Югославия перестала существовать.

Какие страны входили в Югославию до распада?

Югославия сформировалась на Балканском полуострове после Первой мировой войны, точнее, в декабре 1918 года. Это изначально было унитарное государство и называлось Королевство сербов, хорватов и словенцев.

В состав Югославии входили:

- Сербия и Черногория, ставшие независимыми, выйдя в 1878 году из состава Османской империи;

- Северная Македония, завоёванная Сербией ещё в ходе Балканских войн в 1912 году;

- Косово, ставшее подконтрольным Сербии также в 1912 году. Однако его преобладающее население, албанцы, были против присоединения к королевству и стремились стать частью Албании. Это оказался затяжной конфликт, не разрешённый до настоящего времени.

- Хорватия, Словения и Босния, провозгласившие свою независимость от Австро-Венгерского королевства в период его распада в октябре 1918 года.

С 1946 года государство являлось федеративной республикой. В 1963-м оно стало официально называться Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ).

Столицей Югославии до распада был Белград. На территории страны проживали славянские народы: боснийцы, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, а также албанцы и венгры, которые являлись представителями неславянских народностей. Государственными языками были утверждены сербскохорватский, словенский и македонский. Албанский и венгерский также признавались в статусе официальных.

В 1991 году многонациональное государство стало постепенно распадаться. С этого момента стало считаться, что Македония, Босния и Герцеговина, Словения и Хорватия – это бывшая Югославия.

Сербия, Черногория, а также Косово – это была Югославия, просуществовавшая ещё целых 15 лет.Карта бывшей Югославии

Причины распада Югославии

Почему распалась Югославия? Отвечая на этот вопрос, углубимся в историю. С конца 1940-х годов политика государства, которое, к слову, являлось этнотерриториальной федерацией, имела уклон в сторону социализма и основывалась на идеях пролетарского интернационализма и диктаторского режима Иосипа Броза Тито. Он встал у руля власти сразу после Второй мировой войны, поначалу заняв должности премьер-министра и министра иностранных дел Югославии. А в 1953 году его избрали президентом. Он удерживал власть изощрёнными методами, схожими со сталинскими, до самой смерти, до 1980 года.

Ещё во времена, когда он возглавлял Министерство иностранных дел, у страны ухудшились отношения с СССР. Велась политика «неприсоединения» и вырабатывалась собственная концепция развития социалистической Югославии. Основной идеей было самостоятельное определение линии развития без вмешательства кого-либо. Советское руководство начало кампанию по дискредитации югославского правительства, утверждая, что у власти находятся приверженцы фашизма.

На самом деле в стране шла длительная борьба между теми, кто поддерживал диктатуру Тито, и сторонниками реформ. Однако смерть президента послужила началом для развития югославского кризиса, который привёл к развалу Югославии.

Причины распада СФРЮ:

- Глубокий и затяжной экономический кризис с 1981 года, который сопровождался быстрым ростом внешнего долга, высокой инфляцией и безработицей. Существовало огромное различие по экономическому обеспечению и уровню жизни между территориями.

- Местные власти стремились к независимости. Эти идеи поддерживались населением каждой республики.

- Возрастающие и обостряющиеся этнические противоречия. Народы имели разную историю, культуру, традиции. Также участились религиозные конфликты, так как сербы – это православный народ, хорваты – католики, а боснийцы – мусульмане.

- Неудачная политика Слободана Милошевича, который в то время был президентом. Он стремился ликвидировать автономии в составе Сербии – Воеводину, а также Косово и Метохию, что вызвало ряд бурных протестов у части местного населения.

- Усиление демократического движения. В Югославии выросло количество жителей, желающих упразднить коммунистический режим и построить новое государство.

- Исторические события Второй мировой войны, связанные с геноцидом сербов.

К этому списку можно также отнести публикацию меморандума Сербской академии наук и искусств. Она проанализировала текущее положение в стране, фактически объединив и разъяснив все вышеизложенные пункты. Сербские националисты восприняли его как свой манифест.

Многочисленные конфликты между этносами привели к вмешательству Америки и НАТО. США поначалу соблюдали нейтралитет, но затем стали активно участвовать в формировании мировой пропаганды текущих событий, а также смене экономического и политического курса СФРЮ. Они организовали контроль государства посредством европейских структур, а также способствовали разрывам его связей с Россией.

Некоторые политики и историки склоняются к мнению, что именно действия США в конечном счёте развалили Югославию.Распад государства сопровождался повсеместными военными столкновениями. Сербы стремились сохранить целостность федерации. В итоге были введены войска НАТО, которые даже стали участниками конфликта, нанеся удар по Белграду. Военные действия длились порядка 10 лет.

На какие государства распалась Югославия?

Бывшая Югославия в ходе Балканского кризиса распалась на следующие государства:

- Словения, вышедшая из состава СФРЮ 25 июня 1991 года;

- Хорватия, объявившая о своей независимости в тот же день;

- Македония, отделившаяся 8 сентября 1991 года;

- Хорватское Содружество Герцег-Босна, ставшее независимым 18 ноября в том же году. В 1994 году оно называлось Федерацией Боснией и Герцеговиной, объединившись с Республикой Босния и Герцеговина, которая, в свою очередь, отделилась от Югославии 6 апреля 1992 года. В 1995 году к ним примкнула Республика Сербская, объявившая о независимости 28 февраля 1992 года. В итоге государство стало называться просто Босния и Герцеговина.

В состав Югославии по-прежнему входили Сербия и Черногория, которые образовали Союзную Республику. Однако 3 июня 2006 года Черногория объявила о своём выходе из неё. Фактически Югославия перестала существовать.

В феврале 2008 года Косово, поддерживаемое ещё с 1999 года протекторатом ООН, объявило о своей независимости. Сегодня это государство является частично признанным в мире. По принципам ООН у СФРЮ не было страны-преемницы.

Последнее редактирование модератором: 8 янв 2023

Сто лет назад на Балканах было провозглашено Королевство сербов, хорватов и словенцев, преобразованное в 1929 году в Королевство Югославия. В 1941 году государство оккупировали нацисты. После войны страна возродилась уже как Федеративная народная республика Югославия. В наши дни некоторые исследователи выдвигают предположение, что политическое объединение югославянских народов было заведомо утопической идеей и в итоге привело к масштабному кризису 1980—1990-х годов. Однако большинство экспертов не согласны с подобными утверждениями. По их словам, страны Запада сделали всё возможное для раскола Югославии.

Этнокультурная ситуация на Балканах столетиями была непростой. Во времена античности на севере Балканского полуострова жили иллирийцы, кельты, римляне и греки. Примерно в VI веке туда начали массово мигрировать славяне. Они ассимилировали местное население, селились рядом с ним либо оттесняли его на юг. Постепенно на северных Балканах образовалось несколько очагов государственности, находившихся под культурным и политическим влиянием соседних Византии и Болгарии. Расцвет самостоятельных южнославянских государств был сравнительно недолгим. Одни из них оказались под властью Венгрии, а затем вошли в состав империи Габсбургов, другие в XIV—XV веках пали перед лицом турецкой экспансии.

В начале ХХ века в северной части Балканского полуострова существовали два недавно обретших полную независимость государства — Сербия и Черногория. Остальные югославянские народы оставались под властью либо Австро-Венгрии (хорваты, словенцы и босняки), либо Турции (македонцы).

В 1903 году группа офицеров устроила заговор против короля сербского Александра из династии Обреновичей, стоявшего на прогерманских политических позициях. Монарх был убит, а к власти пришла новая династия — Карагеоргиевичей. Они придерживались патриотических взглядов и ориентировались в большей степени на Россию. Правление Петра I Карагеоргиевича вошло в историю Сербии под названием «золотая эпоха». В стране был проведён ряд демократических преобразований, развивались экономика и транспортная инфраструктура, расширялась сеть учебных заведений.

- Король Пётр после коронации

- © Wikimedia

Одержав победы над Турцией и Болгарией, Сербия в результате Балканских войн присоединила к себе земли в Косове, Новопазарском санджаке и Македонии. Острое недовольство у народа Сербии вызвала аннексия в 1908 году Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, около 40% населения которой составляли сербы.

В ходе Первой мировой войны страна продемонстрировала один из самых высоких уровней мобилизации, поставив под ружье 700 тыс. человек, то есть примерно 1/6 населения страны. Но в 1915 году Сербия столкнулась с экономическим кризисом и эпидемией тифа, и осенью её войска потерпели поражение от объединённых сил Австро-Венгрии, Германии и Болгарии. Это, в свою очередь, привело к оккупации страны. Однако сербская армия, отступившая к Адриатике, не оставила борьбу. В 1918 году она совместно с французскими частями разгромила австро-болгарские силы и освободила свою страну.

Новое государство

В начале ХХ века в Сербии стали популярны идеи создания единого югославянского государства, которое бы объединило Сербию, Черногорию и находившиеся в составе Австро-Венгрии балканские территории.

В 1915 году выходцы из Боснии и Хорватии создали в Лондоне Югославянский комитет. Он пользовался поддержкой правительства Сербии, но по ряду вопросов долгое время придерживался взглядов, отличных от позиции Белграда. Так, его руководство не устраивали односторонние заявления о присоединении к Сербии населённых сербами земель Австро-Венгрии и о территориальных уступках в пользу Италии на Адриатическом побережье.

Также по теме

«Пороховой погреб»: как Балканский кризис подтолкнул европейские державы к Первой мировой войне

110 лет назад после секретной встречи министров иностранных дел России и Австро-Венгрии австрийский император Франц Иосиф объявил об…

В 1917 году противоречия удалось преодолеть, и на острове Корфу правительство Сербии и Югославянский комитет подписали соглашение о будущем создании единого югославянского государства — парламентской монархии во главе с Карагеоргиевичами. Документ предполагал равенство сербов, словенцев и хорватов, параллельное использование кириллицы и латиницы, свободу вероисповедания и всеобщее избирательное право.

В августе — октябре 1918 года на фоне начала фактического развала Австро-Венгрии в Словении, Хорватии и других регионах, находившихся ранее под властью Вены и Будапешта, начали формироваться органы самоуправления. Попытки имперских властей создать федерацию провалились. 29 октября 1918 года Народное вече в Загребе заявило о готовности взять власть в свои руки. Так на освобождающихся от Австро-Венгрии территориях возникло Государство словенцев, хорватов и сербов.

Однако провозглашённые в Загребе власти не смогли навести порядок на территориях, на которые они претендовали. В Адриатике населённые южными славянами земли начали занимать итальянские войска. Представители стран — членов Антанты признавать новое государство не пожелали, часть бывших австро-венгерских регионов в одностороннем порядке заявили о присоединении к Сербии. Тяжелый внутренний кризис заставил созданные в Загребе органы самоуправления отправить делегацию в Белград для обсуждения условий объединения.

1 декабря 1918 года в резиденции сербского королевича Александра было провозглашено Королевство сербов, хорватов и словенцев. В его состав вошли Сербия, Черногория, освобождённые от Австро-Венгрии Хорватия, Словения и Босния, а также Македония.

В 1921 году учредительная скупщина государства приняла Видовданскую конституцию, утвердившую в стране парламентскую монархию. Вскоре после этого в королевстве начали вводить политические ограничения. Были запрещены Коммунистическая и Хорватская республиканская крестьянская партии. Значительную часть государственных постов в Королевстве занимали сербы, что вызывало недовольство у других народов — в первую очередь у хорватов. В парламенте возникали острые споры, вылившиеся однажды в перестрелку.

- Сербская пехота во время Первой мировой войны

- © Wikimedia

Во время Первой мировой войны балканские земли подверглись опустошению. Восстановление экономики шло тяжело, тем не менее властям удалось начать индустриализацию страны и превратить Белград в крупный европейский город. Расцвет переживали культура и образование.

В 1929 году наследник Петра I Карагеоргиевича Александр I совершил государственный переворот. Он распустил парламент, отменил конституцию и, сосредоточив в своих руках всю полноту власти, попытался сформировать в королевстве единую югославянскую нацию. Сама страна получила новое название — Югославия. Монарху удалось укрепить государственную власть и снизить уровень коррупции, однако процесс создания единой нации провалился.

Также по теме

«Падение второго столпа империи»: как произошло крушение Австро-Венгрии

Сто лет назад парламент Венгрии разорвал унию с Австрией. Как отмечают историки, к 1918 году Австро-Венгрию охватил глубочайший…

В 1934 году король Александр погиб от рук хорватских и македонских националистов. Страну возглавил регентский совет во главе с принцем Павлом. В Югославии прошла умеренная политическая либерализация, смягчились национальные противоречия. Во внешней политике началось сближение с Германией. В то же самое время был официально признан СССР. Являясь одним из крупнейших центров белой эмиграции, Белград долгое время был настроен антисоветски. До 1924 года здесь официально действовала белая миссия, преобразованная затем в «Делегацию по защите интересов русских беженцев», сохранившую герб и флаг Российской империи.

Имперская символика была снята только в 1939 году, после начала Второй мировой войны. В марте 1941-го под давлением Третьего рейха югославское правительство было вынуждено присоединиться к Берлинскому пакту стран оси, что вызвало серьёзное возмущение в народе. Уже через два дня военные совершили государственный переворот и отстранили от власти принца Павла. 6 апреля был заключен договор о дружбе с СССР, однако действовал он недолго. В тот же день Югославия подверглась агрессии со стороны Германии, Италии, Венгрии и Болгарии. Страна была поделена на марионеточные государства и оккупированные территории, перешедшие под контроль агрессоров.

Роль в истории

«Единое королевство в 1918 году возникло из-за целого ряда факторов. Во-первых, был чрезвычайно высок авторитет сербской армии, сыгравшей важную роль в войне на Балканах и разгроме Австро-Венгрии. Во-вторых, земли, находившиеся ранее в составе Австро-Венгрии, оказались в значительной мере под угрозой аннексии со стороны Италии.

Также по теме

«Сербский сценарий»: как Запад оказывает давление на Белград в связи с косовским вопросом

Западные страны требуют, чтобы Сербия отказалась от дипломатической борьбы с признанием Косова другими государствами. Об этом заявил…

Создание единого королевства стало результатом объединения интересов разных сторон», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИС РАН Андрей Едемский.

Погибло же единое королевство, по мнению эксперта, под влиянием внешних факторов — в результате гитлеровской агрессии. «Нацисты раздробили страну, изменив её историю. После разгрома гитлеровской Германии основная военная сила оказалась в руках у местных коммунистов. Благодаря этому, а также поддержке Москвы вместо королевства была создана Федеративная народная республика Югославия (ФНРЮ)», — отметил эксперт.

ФНРЮ была официально образована в 1945 году. В её состав вошли шесть национальных республик: Сербия, Черногория, Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина. Первоначально страна ориентировалась на Москву, но в 1948 году у её лидера Иосипа Броз Тито резко ухудшились отношения с Иосифом Сталиным. Белград стал одним из основателей Движения неприсоединения и неоднократно выступал в качестве посредника между Западом и коммунистическими странами.

В 1960-е годы Югославия пережила период бурного экономического роста. В 1963-м она была переименована в Социалистическую федеративную республику Югославия.

В конце 1980-х — начале 1990-х между входящими в СФРЮ республиками стали накаляться отношения. В западной прессе появлялись статьи, в которых хорваты и словенцы были представлены «цивилизованными» народами, «склонными к демократии», но страдающими от «деспотии сербов-коммунистов».

В 1991 году Хорватия, Словения и Македония заявили о своём выходе из состава Югославии, в 1992-м их примеру последовала Босния и Герцеговина. На проживающих в Хорватии и Боснии и Герцеговине сербов начались гонения, вылившиеся в кровопролитные войны.

Европа отреагировала на «парад суверенитетов» на Балканах благожелательно и открыто поддерживала новые республики.

В 1999 году официальный Белград пытался пресечь деятельность незаконных вооружённых группировок на территории Косова, и страны НАТО приняли решение о применении военной силы в отношении Югославии. Непрекращающиеся на протяжении нескольких месяцев бомбардировки привели к разрушению как военной, так и гражданской инфраструктуры страны, погибли несколько тысяч человек.

Также по теме

«Балканы хотят уважительного к себе отношения»: Вучич о нежелании вступать в НАТО, поддержке в России и проблеме Косова

Сербия в ближайшем будущем может остаться в регионе единственным государством, которое не стремится в Североатлантический альянс. Об…

НАТО называло свои действия гуманитарной интервенцией, однако с учётом того, что у блока отсутствовал мандат ООН на ведение военных действий, как подчёркивают эксперты, иначе как вооружённой агрессией действия альянса назвать сложно.

Грубое нарушение международного права со стороны НАТО привело к осложнению отношений между Западом и Россией, поддержавшей Югославию.

После бомбёжек контроль над регионом перешёл к силам НАТО и международной администрации, которая через некоторое время передала большинство полномочий структурам этнических албанцев, находившимся под покровительством Запада.

В 2003 году Югославия, в составе которой осталось всего две республики, была преобразована в Государственный союз Сербии и Черногории, но через три года он тоже распался.

В 2004 году Словения присоединилась к северо-атлантическому блоку. В 2009-м членом НАТО стала Хорватия, а в 2017-м — Черногория.

По словам руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса ИС РАН Елены Гуськовой, в наши дни в прессе появляются публикации, в которых авторы утверждают, что кризис в Югославии в конце ХХ века возник якобы из-за объединения югославянских народов в 1918 году.

«Довольно большая группа политиков и исследователей говорят, что создавать единое государство было не нужно ни после Первой, ни после Второй мировой войны. Однако Югославия долгое время успешно справлялась со своими проблемами, а к распаду в 1980—1990-е годы привёл целый ряд других внутренних и внешних факторов. В 1980–е годы государство охватил экономический и политический кризис. Начались двусторонние переговоры лидеров республик, в результате которых выяснилось, что у них существуют разные взгляды на будущее страны: одни хотели видеть её конфедерацией, другие желали разделить», — подчеркнула Елена Гуськова.

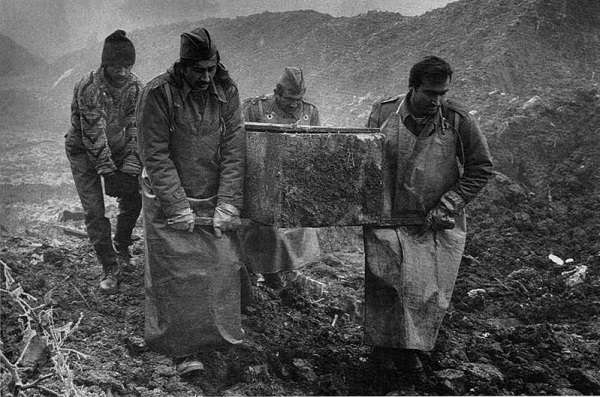

- Поиск мин солдатами югославской армии, июль 1991 года

- AFP

- © JOEL ROBINE

По её словам, негативным внешним фактором оказалась позиция Запада.

«Европа, которая ещё недавно поддерживала сохранение единого государства, могла постараться остановить кризис. Но вместо того чтобы решительно заявить о недопустимости военного пути и усадить представителей республик за стол переговоров, на Западе поддержали идею распада Югославии, сделали всё, чтобы Словения и Хорватия стали независимыми государствами, разожгли пожар вооружённых столкновений, а затем войн в Хорватии, Боснии и Герцеговине, что спровоцировало погружение Балкан в тяжелейший кризис», — подытожила эксперт.