ПЭТ-КТ — это современный метод обследования, совмещающий позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Иногда метод называется просто ПЭТ. В его основе лежит регистрация гамма-излучения от введенного в организм радиофармпрепарата.

КАК ЧАСТО ОШИБАЕТСЯ ПЭТ-КТ, БЫВАЮТ ЛИ ОШИБКИ ПЭТ-КТ?

Вопрос важный, ведь это обследование проходят те, кому очень нужен точный диагноз!

Увы, ошибки диагностики при ПЭТ-КТ встречаются в определенном проценте случаев. Это обусловлено двумя факторами.

1. Объективный фактор, заключающийся в самой методике. В любом диагностическом методе, будь то КТ, МРТ или ПЭТ, изначально заложен определенный процент ошибок. Если мы возьмем какую-нибудь болезнь — например, рак молочной железы, то не все случаи рака молочной железы могут быть выявлены с помощью ПЭТ (это называется ложноотрицательный результат). Кроме того, иногда при отсутствии рака на снимках ПЭТ-КТ могут выявляться ее признаки (это называется ложноположительный результат). Есть несколько причин этого феномена: несовершенство аппаратуры, наличие сопутствующих болезней, имеющих сходную симптоматику, плохая выявляемость болезни на ранней стадии. Нужно отметить, что с каждым годом аппаратура ПЭТ-КТ становится все точнее, и поэтому процент ложных результатов постепенно уменьшается.

2. Субъективный фактор — более важный. Он обусловлен неверной трактовкой результатов ПЭТ-КТ. Врач, анализирующий снимки ПЭТ-КТ, может совершить ошибку и неправильно описать имеющиеся изменения! Нужно понимать, что любая аппаратура, даже самая современная — это всего лишь «железо» для получения изображений. А расшифровка изображений ПЭТ-КТ — это дело врача-радиолога, и от его опыта и знаний напрямую зависит достоверность диагностики.

Диагностические ошибки ПЭТ-КТ, обусловленные неправильной расшифровкой снимков, встречаются не так уж редко. В России этот метод только начинает развиваться. Количество квалифицированных специалистов по ПЭТ пока ограничено, и почти все они работают в нескольких профильных центрах в крупных городах (например, Институт мозга человека РАН). Встречается ситуация, когда в лечебное учреждение поставили новое оборудование ПЭТ, а опытного специалиста для работы на нем не найти. Это касается как государственных, так и частных центров ПЭТ.

В этих случаях не нужно отчаиваться. Если у вас или ваших лечащих врачей после проведения ПЭТ-КТ остаются вопросы по диагнозу, снимки можно проконсультировать у более опытного специалиста. Сегодняшняя ситуация такова, что такой специалист не обязательно должен жить в том же городе — результаты можно переслать ему по сети интернет.

ПЭТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА — КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?

Второе мнение по ПЭТ-КТ — распространенная услуга во всем мире. Для онкологических пациентов крайне важно не ошибиться с диагнозом — например, знать точную стадию рака, количество пораженных лимфатических узлов, достоверно исключить метастазы в печень, кости и другие органы. Пересмотр ПЭТ-КТ опытным врачом-диагностом — это способ свести риск ошибки к минимуму.

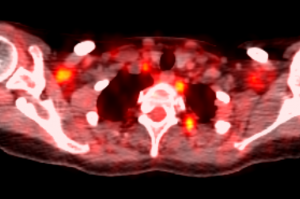

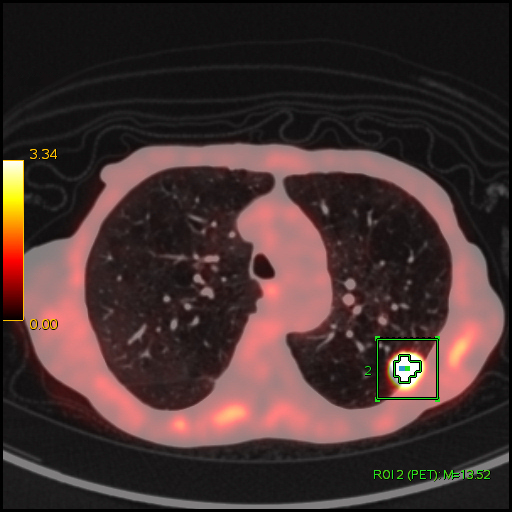

Может ли ПЭТ-КТ дать ошибку по метастазам? На примере — очаги накопления радиофармпрепарата [18F]-дезоксиглюкозы в подмышечной области и вдоль позвоночника, которые первоначально были расценены как метастазы в лимфатические узлы. Более внимательный анализ в ходе второго мнения показал, что эти очаги не являются злокачественной опухолью, а представляют собой участки бурого жира, отличающиеся повышенной метаболической активностью. На этом примере мы видим, как пересмотр результатов ПЭТ-КТ помог сделать диагноз менее опасным.

Заказать второе мнение по ПЭТ-КТ можно из любого города России, не выходя из дома. Врачи-радиологи Санкт-Петербургского Института мозга человека обладают огромным опытом в расшифровке ПЭТ-КТ головного мозга с метионином, ПЭТ-КТ всего тела с глюкозой, и других видов ПЭТ. Достаточно отправить им снимки через систему Национальной телерадиологической сети, и получить в течение суток подробное и квалифицированное заключение. Пересмотр результатов ПЭТ осуществляется под руководством З. Л. Бродской — корифея отечественной радиологии, многолетнего соратника знаменитой Н. П. Бехтеревой.

ПЭТ-КТ при раке молочной железы. Тщательный анализ характеристик накопления РФП (SUV) в подмышечных лимфатических узлах помогают различить метастазы и доброкачественное увеличение узлов.

Читать подробнее о Втором мнении

Читать подробнее о телемедицине

Кандидат медицинских наук, член Европейского общества радиологов

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) представляет собой метод исследования, при котором оборудование регистрирует попадание на детекторы пары гамма-фотонов, испущенных в результате аннигиляции позитрона и электрона.

Для доставки позитронов к тканям и органам в организм вводят специальное вещество, в состав которого входит радионуклид. Последний в организме распадется с образованием позитрона, который и аннигилирует с расположенным поблизости электроном. При этом испущенные гамма-кванты имеют одинаковую энергию и двигаются строго по прямой в противоположных направлениях.

Когда пара детекторов, расположенных друг против друга, регистрируют получение квантов одинаковой мощности, компьютер вносит данные об этом событии в модель, формируя таким образом трехмерное изображение.

На сегодняшний день наиболее широко используются радиофармпрепараты на основе изотопа фтор-18 (18F-фтордезоксиглюкоза или 18-ФДГ). У этого изотопа есть важное преимущество: его период полураспада составляет почти 109,8 минуты, по сравнению с 2-20 минут у других изотопов. Это позволяет успеть доставить препарат в клинику и провести процедуру без лишней спешки. Кроме того, 18F-фтордезоксиглюкоза в организме ведет себя как обычная глюкоза, легко проникая в клетки тканей, позволяя получить наиболее полную картину.

Современные ПЭТ-КТ аппараты позволяют обнаружить новообразования с размерами от 4-5 мм.

В каких случаях назначается ПЭТ

ПЭТ диагностика применяется для выявления широкого спектразлокачественных опухолей костей, мягких тканей и различных органов, а также для того, чтобы оценить результативность промежуточного лечения. Метод также позволяет с большой долей вероятности отличить злокачественные опухоли от доброкачественных без проведения биопсии.

ПЭТ-КТ применяется при:

- Опухолях, расположение которых не выявлено;

- Опухолях головы, шеи и головного мозга;

- Раке щитовидной железы;

- Меланоме;

- Опухоли легкого;

- Ракемолочной железы;

- Раке пищевода, желудка и толстой кишки;

- Лимфоме;

- Болезни Ходжкина;

- Раке шейки матки, яичников, тимуса и яичек;

- Саркоме мягких тканей;

- Неходжкинскихлимфомах;

- Опухолях костей.

Стоит сказать, что, хотя ПЭТ и относится к неинвазивным обследованиям, пациент получает значительную дозу облучения от 14мЭв до 26мЭв (при ПЭТ-КТ всего тела). Кроме того, вводимый препарат в организме ведёт себя как глюкоза, вследствие чего обследование не назначают беременным, больным туберкулезом, а также имеющим повышенный уровень сахара в крови.Обследование с осторожностью назначают больным сахарным диабетом, имеющим почечную недостаточность, и женщинам в период лактации.

Возможны ли ошибки при ПЭТ-диагностике

К сожалению, как и при большинстве обследований, вполне возможно возникновение ошибок, которые могут иметь объективные и субъективные причины. Методы ПЭТ и ПЭТ-КТ не являются абсолютно точными. Отчасти это происходит потому, что точность применяемой аппаратуры не идеальна и, хотя она постоянно улучшается, все еще остается вероятность получить ошибочный результат. Кроме того, за злокачественные опухоли могут быть приняты совершенно другие болезни, дающие на ПЭТ очень сходную картинку. В этом случае пациенту будет поставлен диагноз рак, который впоследствии не будет подтвержден по результатам биопсии и гистологии.

Второй источник ошибок ПЭТ-КТ диагностики – неправильная интерпретация. Аппарат ПЭТ-КТ просто фиксирует полученные фотоны и складывает их в общую картину, а ее анализом занимается врач-радиолог. Учитывая, что метод появился относительно недавно, большого количества специалистов в стране еще нет, а у имеющихся часто недостаточно личного опыта, что и порождает неточности в постановке диагноза или составлении плана лечения.

Второе мнение

Учитывая риск ошибки при анализе результатов сканирования, чрезвычайно важной является возможность получения альтернативного или, лучше сказать, второго мнения. Возможно, это и не поможет снизить ошибки, связанные с неточностью аппаратной части, но наверняка позволит в несколько раз уменьшить влияние человеческого фактора.

К сожалению, сегодня далеко не всегда в городе можно найти двух врачей, имеющих высокую квалификацию в ПЭТ-КТ. С другой стороны, результаты сканирования можно передать по интернету в любую точку планеты. В России для этого вы можете воспользоваться услугами Национальной телерадиологической сети. Загрузив данные, вы уже через сутки получите второе заключение, составленное врачами-радиологами, работающими в Санкт-Петербургском институте мозга человека и других ведущих учреждениях.

Второе мнение не только даст возможность минимизировать риск ошибки, но и позволит правильно подобрать лечение и спланировать оперативное вмешательство.

ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ МНЕНИЕ ПО ПЭТ-КТ

- Case report

- Open Access

- Published: 05 March 2020

BMC Medical Imaging

volume 20, Article number: 26 (2020)

Cite this article

-

4987 Accesses

-

2 Citations

-

1 Altmetric

-

Metrics details

Abstract

Background

The F-18 fluorodeoxyglucose positron emission/computed tomography (FDG PET/CT) has become an established diagnostic imaging for malignancy. However, there are other diseases that can also be identified with FDG, some of them are infections such as tuberculosis.

Case presentation

In this case report, two patients showed multiple hypermetabolic tuberculosis lesions on FDG PET/CT, with one of the patients having history of malignancy. The objective of the present case report is to emphasize the need to use other differential diagnosis techniques for tuberculosis especially in tuberculosis-endemic countries when interpreting FDG PET/CT.

Conclusion

By analyzing diagnostic imaging alone, there is a high chance of misinterpreting asymptomatic tuberculosis patient as having malignancy. Therefore, there is need for correlation with clinical data as well as other imaging modalities and PET/CT with more specific tracer in order to differentiate malignancy from benign disease such as tuberculosis.

Peer Review reports

Background

The bacteria responsible for tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis, which is a serious contagious pathogen in many countries. Based on the data released by the World Health Organization in 2009, one-third of the world’s population, almost 2 billion people, are infected with M. tuberculosis [1, 2].

Tuberculosis is a major health problem in most developing countries including Indonesia. The incidence rate of tuberculosis in Indonesia was 391 per 100,000 population in 2015 and was marked as the ninth most common country with Tuberculosis [3].

M. Tuberculosis usually affects the lung but to some extent may also involve other susceptible extra-pulmonary organs. Also, there is a challenge with the identifying the infection at the extra-pulmonary site as it is often difficult to obtain specimen for definitive diagnosis of tuberculosis [4, 5].

FDG PET/CT is a diagnostic imaging procedure which provides a unique information of cellular glucose metabolism. By using the anomalous hallmark of cancer cell in reprogramming glucose metabolism and upregulating glucose transporter, the uptake of FDG is markedly increased in cancer cells [6]. However, there are some limitations with respect to the specificity of FDG PET/CT in that it sometimes gives false negative or positive results. The false positive findings are majorly associated with high FDG uptake in infectious or inflammatory tissue [7]. Granulocytes and mononuclear cells use glucose as an energy source during their metabolic burst [8], consequently, high FDG uptake could be seen in tuberculosis. Two cases of malignancy-like lesions in tuberculosis patients were reported which resulted in false positive findings with FDG PET/CT (Table 1).

Full size table

Case presentation

The FDG PET/CT images were acquired on a PET/CT scanner (Gemini, Phillips Healthcare, USA). All patients were subjected to fasting for over 6 h with blood sugar level below 150 mg/dL before the intravenous injection of FDG with a dose of 0.10 mCi/kgBW. The images were then acquired between 45 to 90 min after the injection. The acquisition was carried out from head to feet with arms above the head position using 700-mm field of view (FOV) and slice thickness of 10 mm. Also, three-dimensional data acquisition was performed for 3 min per bed position, followed by image reconstruction with the 3D-ordered-subsets expectation maximization method. Segmented attenuation was corrected by X-ray CT (140 kV, 120–240 mAs) to produce 128 × 128 matrix image. CT images were reconstructed using a conventional filtered back projection method.

Case 1

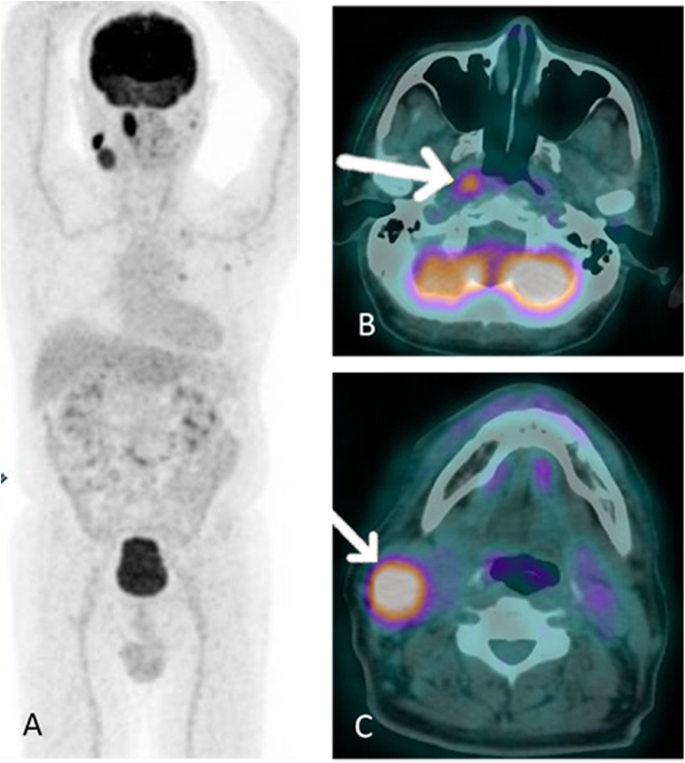

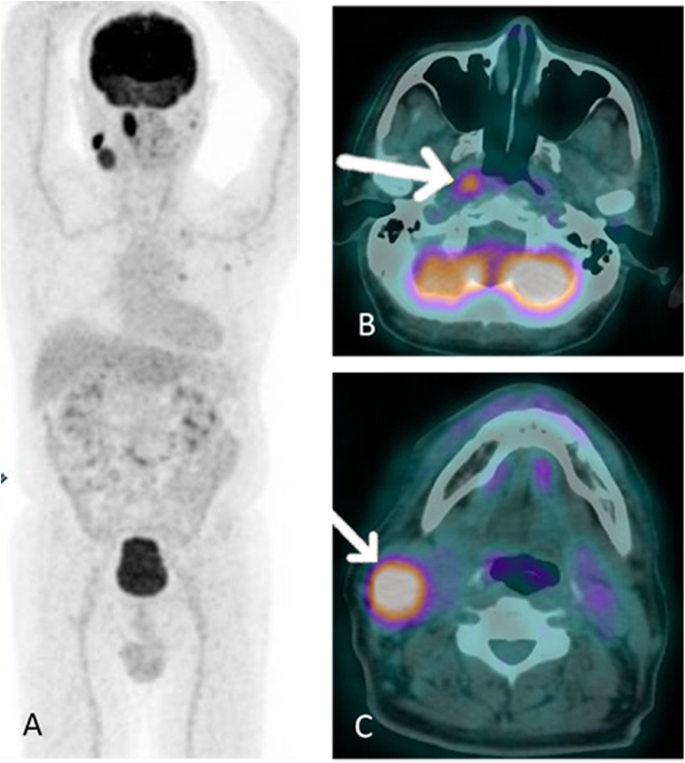

A 47-year old male with nasopharyngeal cancer for 2 years complained of a stuffed nose and hearing derivation in the right ear for about 2 weeks before being subjected to FDG PET/CT. He had no history of exposure to tuberculosis patient, weight loss, cough, low-grade fever, decreased appetite, or night sweat.

The results from laboratory tests showed normal blood count and serum carcinoma embryonic antigen (CEA) level. Contrast enhanced head and neck CT scan showed no sign of relapse in the nasopharyngeal wall with multiple metastases neck lymphadenopathies.

However, FDG PET/CT showed high FDG uptake by these multiple neck lymphadenopathies and the right nasopharyngeal wall (Fig. 1). The highest SUVmax of multiple neck lymphadenopathies was 11.05 that located in the right jugular superior, meanwhile SUVmax of the right nasopharyngeal wall was 4.51. Mild FDG-avid ground glass opacities with thick cavitation and calcification were also found at the apex of the left lung. Based on these FDG PET/CT findings, the biopsy was performed in the right nasopharyngeal that positive for tuberculous infection.

FDG PET/CT of patient number 1. Hypermetabolic lesions in several parts of head and neck. a MIP. b hypermetabolic lesion at right nasopharyngeal wall. c hypermetabolic enlarge lymph node at neck region

Full size image

Case 2

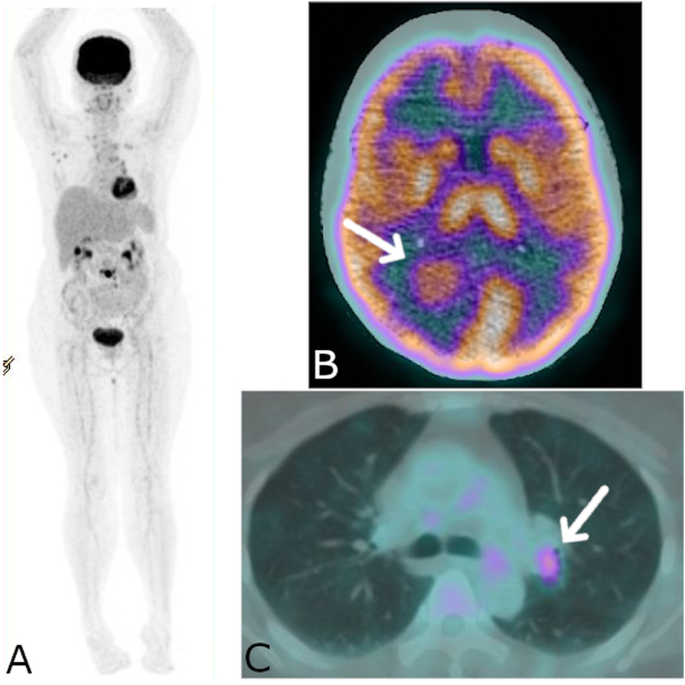

A 58-year old female presented with occasional dizziness for almost 4 months. She had history of smoking but none for tuberculosis exposure.

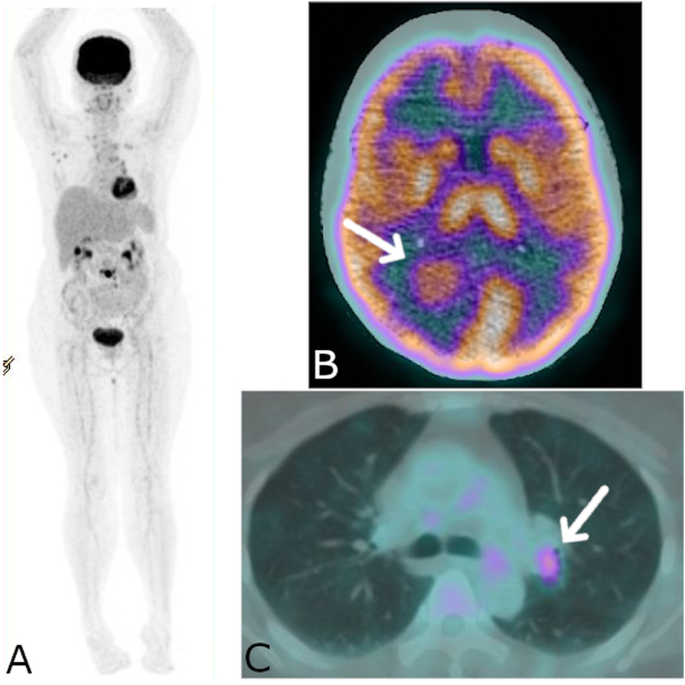

The CT scan on the brain showed multiple metastatic nodules (Fig. 2b). Also, the FDG PET/CT showed high FDG uptake at the left superior bronchial wall (Fig. 2c) and mild FDG uptake of bronchial thickening at posterior region of the left superior lung lobe. There were also multiple high FDG uptakes at the neck, mediastinal, abdominal, and pelvic lymphadenopathies with the highest SUVmax was 4.05 that located at left hilar. High FDG uptake of lytic lesion at fourth lumbar and right parieto-occipital nodule were also seen. All these findings were interpreted as metastatic lung cancer to the lymph nodes, brain, and bone. Based on these FDG PET/CT findings, the biopsy was performed at the left hilar lymph node and positive for tuberculous infection.

FDG PET/CT of patient number 2. a MIP showed multiple hypermetabolic lesions. b hypermetabolic nodule at brain highly suspicious for metastasis. c hypermetabolic lesion at left hilar region

Full size image

All patients underwent lymph nodes biopsy and were reported as tuberculosis infections. Consequently, anti-tuberculosis drugs such as rifampicin, pyrazinamide, isoniazid, and streptomycin were administered according to the histopathology results. Also, all the patients underwent contrast enhanced CT scan three to 5 months after the initial anti-tuberculosis treatment for response evaluation. All cases showed good response to the treatment and were all considered as complete remission.

Discussion and conclusion

There were two reported cases of malignancy-like lesions in tuberculosis patients that resulted in false positive findings with FDG PET/CT. All the lesions showed high FDG malignant-like lesions uptake and the FDG PET/CT findings misinterpreted as malignancy. However, tuberculosis was confirmed as final diagnosis by the histopathology studies.

In all these cases, the initial CT scan did not show typical characteristics finding for extrapulmonary tuberculosis, however, the FDG PET/CT showed high FDG lesions uptake which is generally viewed as malignant lesions. The extrapulmonary tuberculosis commonly develop from the pulmonary tuberculosis which subsequently spread outside the lungs through the lymphatic system. However, there are conditions whereby extrapulmonary tuberculosis develops without any evidence of pulmonary lesions [9, 10]. These two cases were found with mild FDG uptake of pulmonary lesions without any typical radiological findings for tuberculosis.

The case number one showed marked hypermetabolic lesion at right nasopharyngeal wall, suggesting nasopharyngeal cancer recurrence. This case was misinterpreted as malignancy because of the patients’ history, lesions sites, and atypical pulmonary radiologic finding lesions for tuberculosis. However, subject in case number two had no history of malignancy but showed typical metastatic distribution with hypermetabolic lesion at bronchial wall which is a suspicious sign for malignancy.

According to WHO criteria for classification, extrapulmonary tuberculosis is defined as an infection caused by M. Tuberculosis which affects tissues and organs outside the pulmonary parenchyma. The incidence rate of extrapulmonary tuberculosis is between 20 and 25% of all tuberculosis cases [11]. One of the most common extrapulmonary tuberculosis form is lymphadenopathy tuberculosis that counts for 30–40% of all extrapulmonary tuberculosis. The most common predilection site for lymphadenopathy tuberculosis is neck region (63–77%), however, it can also be found in other regions [12]. Fever and other typical systemic symptoms may not always present until the late stage of extrapulmonary tuberculosis [13].

The PET/CT study using F-18 FDG as a glucose analogue is a rapidly producing functional imaging modality which has been very beneficial in the detection of primary, recurrent, and metastatic tumour, planning, and therapy monitoring. The growth of cancer cell is an energy-related process which is supported by increased glucose metabolism. It is widely known that glucose transporter (GLUT) proteins, a membrane protein, are responsible for the transport of glucose across cellular membranes. Consequently, cancer cells have higher rates of GLUT expressions compared to normal cells. Together with this mechanism, some types of tumour is also associated with a higher rate of phosphorylation, lower rate of dephosphorylation of intracellular phosphorylated glucose, and higher activity of hexokinase.

These characteristics of cancer cell make the FDG accumulation much higher than normal cell. FDG PET/CT is known as superior but less specific for diagnostic imaging in malignancy. Through glucose transporters that are overexpressed both in cancer and inflammatory cells hence result in FDG accumulation, is not only visible in cancer cells but also in inflammatory cells such as activated macrophages, lymphocytes, and neutrophils at the site of inflammation or infection [14].

There is a similarity between the FDG uptake mechanism of both cancer and inflammatory cells. Both cells need high glucose consumption to fulfill the high energy demands. Glucose enter the cells through energy-dependent transporters. There are seven types of glucose transporter, known as GLUT-1 to GLUT-7 [11]. It was discovered in a study that a relative higher FDG uptake was observed in some of the inflammatory lesions, in which the expression level of GLUT-3 was much higher compared to GLUT-1. Also, Fu et all found that mRNA analysis in inflammatory cells showed GLUT-1 expression increased to 3.5 times, whereas GLUT-3 increased to 6 times, following the activation of inflammatory factors [9, 12]. The expressions of GLUT-1 and GLUT-3 in the inflammatory lesions are related to the type, quantity, and degree of activation of the inflammatory cells. Another study reported the important roles played by cytokines and growth factors in promoting the affinity of glucose transporter. Therefore, FDG uptake mechanism in inflammatory cells is almost similar compared to tumour setting though different situations [9].

Many studies have been conducted in attempting to differentiate between malignancy and inflammation in FDG PET study, including variation of protocols, characteristic, and parameter. Traditionally, a threshold for single time point using SUV max has been proposed to differentiate the two processes, however this method was proven not effective with false positive rate above 60%. Other widely accepted method is using dual-time imaging, based on varying levels of glucose-6-phosphatase activity among different tumour cell types, inflammatory and normal cells. However, this method is not dependable for several reasons including histologic type of tumours, the combination or the coexisting of chronic and acute inflammation, necrosis, hypoxia, and degree of angiogenesis. Most recent proposed method is using influx rate constant (Ki). It is reported in lung inflammatory lesions that this parameter is closely related to neutrophil activation. However, it is not applicable in daily practice and therefore requires further study in various type of tumours.

Familiarity with oncologic pattern and correlation with other modalities such as tumour marker and anatomical imaging are important in FDG PET/CT interpretation to produce more accurate assessment in clinical setting. Also, it is important to understand the pitfall of tumour markers and other clinical assessments commonly used in diagnosing malignancy. Several studies showed CEA level which might also increase in inflammatory process in the lung [15, 16]. New specific radiopharmaceutical for tuberculosis, such as Tc-99 m-ethambutol might also be helpful in these setting [17, 18].

Conclusively, two cases of malignancy-like lesions in tuberculosis patients were reported but resulted in false positive findings in FDG PET/CT. By analyzing only diagnostic imaging, asymptomatic tuberculosis patient can be easily misinterpreted as having malignancy. There is need for correlation with clinical data, as well as other imaging modalities and PET/CT with more specific tracer, in order to be able to differentiate malignancy from benign disease such as tuberculosis.

Availability of data and materials

The datasets generated and/or analysed during the current study are de-identified and not publicly available considering the fact that not all the patients consented to it for publication but are available from the corresponding author on reasonable request.

Abbreviations

- CEA:

-

Carcinoma Embryonic Antigen

- CT:

-

Computed tomography

- FDG:

-

18F-fluorodeoxyglucose

- GLUT:

-

Glucose transporter

- PET:

-

Positron emission tomography

References

-

Polley P, Dunn R. Noncontiguous spinal tuberculosis: incidence and management. Eur Spine J. 2009;18(8):1096–101..

Article

Google Scholar

-

Khue PM, Truffot-Pernot C, Texier-Maugein J, Jarlier V, Robert J. A 10-year prospective surveillance of mycobacterium tuberculosis drug resistance in France 1995–2004. Eur Respir J. 2007;30(5):937–44.

Article

CASGoogle Scholar

-

Who report 2009. Global Tuberculosis control: epidemiología, strategy, financing. Geneva: World Health; 2009.

Google Scholar

-

Kanga I, Taylor JA, Jacobs C, Outerbridge G. Tuberculosis of the neuromusculoskeletal system: a review of two cases presenting as chiropractic patients. J Can Chiropr Assoc. 2015;59(1):13.

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Lee JY. Diagnosis and treatment of extra pulmonary tuberculosis. Tuberc Respir Dis. 2015;78:47–55.

Article

Google Scholar

-

Fletcher JW, Djulbegovic B, Soares HP, Siegel BA, Lowe VJ, Lyman GH, Coleman RE, Wahl R, Paschold JC, Avril N, Einhorn LH, Suh WW, Samson D, Delbeke D, Gorman M, Shields AF. Recommendation on the use of 18F-FDG PET in oncology. J Nucl Med. 2008;49:480–508.

Article

Google Scholar

-

Bakheet SM, Powe J, Kandil A, Ezzat A, Rostom A, Amartey J. F-18 FDG uptake in breast infection and inflammation. Clin Nucl Med. 2000;25:100–3.

Article

CASGoogle Scholar

-

Weisdorf DJ, Craddock PR, Jacob HS. Glycogenolysis versus glucose transport in human granulocytes: differential activation in phagocytosis and chemotaxis. Blood. 1982;60:888–93.

Article

CASGoogle Scholar

-

Fisher D, Elwood K. Nonrespiratory tuberculosis. In: Canadian thoracic society, Canadian Lung Association, and the Public Health Agency of Canada, editor. Canadian tuberculosis standards. 7th ed. Ottawa: Canadian Thoracic Society; 2013.

Google Scholar

-

Zuang H, Pourdehnad M, Lambright ES, Yamamoto AJ, Lanuti M, Li P, Mozley PD, Rossman MD, Albelda SM, Alavi A. Dual time point 18F-FDG PET imaging for differentiating malignant from inflammatory process. J Nucl Med. 2001;42:1412–7.

Google Scholar

-

Metser U, Even-Sapir E. Increased 18 F-fluorodeoxyglucose uptake in benign, nonphysiologic lesions found on whole-body positron emission tomography/computed tomography (PET/CT): accumulated data from four years of experience with PET/CT. In: Seminars in nuclear medicine. Philadelphia: Elsevier; 2007. p. 206–22.

Google Scholar

-

Wang ZG, Yu MM, Han Y, Wu FY, Yang GJ, Li DC, Liu SM. Correlation of Glut-2 and Glut-3 expression with F-18 FDG uptake in pulmonary inflammatory lesion. Medicine. 2016;95:48.

Google Scholar

-

Hammoudeh M, Khanjar I. Skeletal tuberculosis mimicking seronegative spondyloarthropathy. Rheumatol Int. 2004;24(1):50–2.

Article

Google Scholar

-

Kim IJ, Lee JS, Kim SJ, Kim YK, Jeong YJ, Jun S, Nam HY, Kim JS. Double-phase 18F-FDG PET-CT for determina- tion of pulmonary tuberculoma activity. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008;35:808–14.

Article

Google Scholar

-

Quist J, Hill AR. Serum lactate dehydrogenase (LDH) in Pneumocystis carinii pneumonia, tuberculosis and bacterial pneumonia. Chest. 1995;108(2):415–8.

Article

CASGoogle Scholar

-

No JI, Yang JY, Hyun HJ, Yeon CS, Choi HJ. Factors associated with serum levels of carcinoembryonic antigen in healthy non-smokers. Korean J Fam Med. 2013;34(6):413–9. https://doi.org/10.4082/kjfm.2013.34.6.413.

Article

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Houshmand S, Salavati A, Basu S, et al. The role of dual and multiple time point imaging of FDG uptake in both normal and disease states. Clin Transl Imaging. 2014;2:281. https://doi.org/10.1007/s40336-014-0075-x.

Article

Google Scholar

-

Kartamihardja AHS, Kurniawati Y, Gunawan R. Diagnostic value of 99mTc-ethambutol scintigraphy in tuberculosis: compared to microbiological and histopathological tests. Ann Nucl Med. 2018;32(1):60–8.

Article

CASGoogle Scholar

Download references

Acknowledgements

Not Applicable.

Funding

There was no funding received for this study.

Author information

Authors and Affiliations

-

Department of Nuclear Medicine, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre Siloam Hospital, Jakarta, Indonesia

Febby Hutomo, Ryan Yudistiro, Ivana Dewi Mulyanto & Hendra Budiawan

-

Department of Nuclear Medicine, School of Medicine of Pelita Harapan University, Tangerang, Indonesia

Ryan Yudistiro & Ivana Dewi Mulyanto

-

Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, School of Medicine of Padjadjaran University, Dr Hasan Sadikin Hospital, Bandung, Indonesia

Hendra Budiawan

Authors

- Febby Hutomo

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Ryan Yudistiro

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Ivana Dewi Mulyanto

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Hendra Budiawan

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar

Contributions

FH collected patient data and drafted the manuscript. FH, RY, and IDM designed and organized this report and participated in writing the manuscript. HB reviewed and approved the final manuscript. All authors read and approved the final manuscript.

Corresponding author

Correspondence to

Ryan Yudistiro.

Ethics declarations

Ethics approval and consent to participate

Not Applicable.

Consent for publication

Not Applıcable.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Additional information

Publisher’s Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Hutomo, F., Yudistiro, R., Mulyanto, I.D. et al. False positive finding from malignancy-like lesions on FDG PET/CT: case report of tuberculosis patients.

BMC Med Imaging 20, 26 (2020). https://doi.org/10.1186/s12880-020-00427-w

Download citation

-

Received: 04 June 2019

-

Accepted: 21 February 2020

-

Published: 05 March 2020

-

DOI: https://doi.org/10.1186/s12880-020-00427-w

Keywords

- Tuberculosis

- Malignancy

- FDG

- PET/CT

- Case report

- Open Access

- Published: 05 March 2020

BMC Medical Imaging

volume 20, Article number: 26 (2020)

Cite this article

-

4987 Accesses

-

2 Citations

-

1 Altmetric

-

Metrics details

Abstract

Background

The F-18 fluorodeoxyglucose positron emission/computed tomography (FDG PET/CT) has become an established diagnostic imaging for malignancy. However, there are other diseases that can also be identified with FDG, some of them are infections such as tuberculosis.

Case presentation

In this case report, two patients showed multiple hypermetabolic tuberculosis lesions on FDG PET/CT, with one of the patients having history of malignancy. The objective of the present case report is to emphasize the need to use other differential diagnosis techniques for tuberculosis especially in tuberculosis-endemic countries when interpreting FDG PET/CT.

Conclusion

By analyzing diagnostic imaging alone, there is a high chance of misinterpreting asymptomatic tuberculosis patient as having malignancy. Therefore, there is need for correlation with clinical data as well as other imaging modalities and PET/CT with more specific tracer in order to differentiate malignancy from benign disease such as tuberculosis.

Peer Review reports

Background

The bacteria responsible for tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis, which is a serious contagious pathogen in many countries. Based on the data released by the World Health Organization in 2009, one-third of the world’s population, almost 2 billion people, are infected with M. tuberculosis [1, 2].

Tuberculosis is a major health problem in most developing countries including Indonesia. The incidence rate of tuberculosis in Indonesia was 391 per 100,000 population in 2015 and was marked as the ninth most common country with Tuberculosis [3].

M. Tuberculosis usually affects the lung but to some extent may also involve other susceptible extra-pulmonary organs. Also, there is a challenge with the identifying the infection at the extra-pulmonary site as it is often difficult to obtain specimen for definitive diagnosis of tuberculosis [4, 5].

FDG PET/CT is a diagnostic imaging procedure which provides a unique information of cellular glucose metabolism. By using the anomalous hallmark of cancer cell in reprogramming glucose metabolism and upregulating glucose transporter, the uptake of FDG is markedly increased in cancer cells [6]. However, there are some limitations with respect to the specificity of FDG PET/CT in that it sometimes gives false negative or positive results. The false positive findings are majorly associated with high FDG uptake in infectious or inflammatory tissue [7]. Granulocytes and mononuclear cells use glucose as an energy source during their metabolic burst [8], consequently, high FDG uptake could be seen in tuberculosis. Two cases of malignancy-like lesions in tuberculosis patients were reported which resulted in false positive findings with FDG PET/CT (Table 1).

Full size table

Case presentation

The FDG PET/CT images were acquired on a PET/CT scanner (Gemini, Phillips Healthcare, USA). All patients were subjected to fasting for over 6 h with blood sugar level below 150 mg/dL before the intravenous injection of FDG with a dose of 0.10 mCi/kgBW. The images were then acquired between 45 to 90 min after the injection. The acquisition was carried out from head to feet with arms above the head position using 700-mm field of view (FOV) and slice thickness of 10 mm. Also, three-dimensional data acquisition was performed for 3 min per bed position, followed by image reconstruction with the 3D-ordered-subsets expectation maximization method. Segmented attenuation was corrected by X-ray CT (140 kV, 120–240 mAs) to produce 128 × 128 matrix image. CT images were reconstructed using a conventional filtered back projection method.

Case 1

A 47-year old male with nasopharyngeal cancer for 2 years complained of a stuffed nose and hearing derivation in the right ear for about 2 weeks before being subjected to FDG PET/CT. He had no history of exposure to tuberculosis patient, weight loss, cough, low-grade fever, decreased appetite, or night sweat.

The results from laboratory tests showed normal blood count and serum carcinoma embryonic antigen (CEA) level. Contrast enhanced head and neck CT scan showed no sign of relapse in the nasopharyngeal wall with multiple metastases neck lymphadenopathies.

However, FDG PET/CT showed high FDG uptake by these multiple neck lymphadenopathies and the right nasopharyngeal wall (Fig. 1). The highest SUVmax of multiple neck lymphadenopathies was 11.05 that located in the right jugular superior, meanwhile SUVmax of the right nasopharyngeal wall was 4.51. Mild FDG-avid ground glass opacities with thick cavitation and calcification were also found at the apex of the left lung. Based on these FDG PET/CT findings, the biopsy was performed in the right nasopharyngeal that positive for tuberculous infection.

FDG PET/CT of patient number 1. Hypermetabolic lesions in several parts of head and neck. a MIP. b hypermetabolic lesion at right nasopharyngeal wall. c hypermetabolic enlarge lymph node at neck region

Full size image

Case 2

A 58-year old female presented with occasional dizziness for almost 4 months. She had history of smoking but none for tuberculosis exposure.

The CT scan on the brain showed multiple metastatic nodules (Fig. 2b). Also, the FDG PET/CT showed high FDG uptake at the left superior bronchial wall (Fig. 2c) and mild FDG uptake of bronchial thickening at posterior region of the left superior lung lobe. There were also multiple high FDG uptakes at the neck, mediastinal, abdominal, and pelvic lymphadenopathies with the highest SUVmax was 4.05 that located at left hilar. High FDG uptake of lytic lesion at fourth lumbar and right parieto-occipital nodule were also seen. All these findings were interpreted as metastatic lung cancer to the lymph nodes, brain, and bone. Based on these FDG PET/CT findings, the biopsy was performed at the left hilar lymph node and positive for tuberculous infection.

FDG PET/CT of patient number 2. a MIP showed multiple hypermetabolic lesions. b hypermetabolic nodule at brain highly suspicious for metastasis. c hypermetabolic lesion at left hilar region

Full size image

All patients underwent lymph nodes biopsy and were reported as tuberculosis infections. Consequently, anti-tuberculosis drugs such as rifampicin, pyrazinamide, isoniazid, and streptomycin were administered according to the histopathology results. Also, all the patients underwent contrast enhanced CT scan three to 5 months after the initial anti-tuberculosis treatment for response evaluation. All cases showed good response to the treatment and were all considered as complete remission.

Discussion and conclusion

There were two reported cases of malignancy-like lesions in tuberculosis patients that resulted in false positive findings with FDG PET/CT. All the lesions showed high FDG malignant-like lesions uptake and the FDG PET/CT findings misinterpreted as malignancy. However, tuberculosis was confirmed as final diagnosis by the histopathology studies.

In all these cases, the initial CT scan did not show typical characteristics finding for extrapulmonary tuberculosis, however, the FDG PET/CT showed high FDG lesions uptake which is generally viewed as malignant lesions. The extrapulmonary tuberculosis commonly develop from the pulmonary tuberculosis which subsequently spread outside the lungs through the lymphatic system. However, there are conditions whereby extrapulmonary tuberculosis develops without any evidence of pulmonary lesions [9, 10]. These two cases were found with mild FDG uptake of pulmonary lesions without any typical radiological findings for tuberculosis.

The case number one showed marked hypermetabolic lesion at right nasopharyngeal wall, suggesting nasopharyngeal cancer recurrence. This case was misinterpreted as malignancy because of the patients’ history, lesions sites, and atypical pulmonary radiologic finding lesions for tuberculosis. However, subject in case number two had no history of malignancy but showed typical metastatic distribution with hypermetabolic lesion at bronchial wall which is a suspicious sign for malignancy.

According to WHO criteria for classification, extrapulmonary tuberculosis is defined as an infection caused by M. Tuberculosis which affects tissues and organs outside the pulmonary parenchyma. The incidence rate of extrapulmonary tuberculosis is between 20 and 25% of all tuberculosis cases [11]. One of the most common extrapulmonary tuberculosis form is lymphadenopathy tuberculosis that counts for 30–40% of all extrapulmonary tuberculosis. The most common predilection site for lymphadenopathy tuberculosis is neck region (63–77%), however, it can also be found in other regions [12]. Fever and other typical systemic symptoms may not always present until the late stage of extrapulmonary tuberculosis [13].

The PET/CT study using F-18 FDG as a glucose analogue is a rapidly producing functional imaging modality which has been very beneficial in the detection of primary, recurrent, and metastatic tumour, planning, and therapy monitoring. The growth of cancer cell is an energy-related process which is supported by increased glucose metabolism. It is widely known that glucose transporter (GLUT) proteins, a membrane protein, are responsible for the transport of glucose across cellular membranes. Consequently, cancer cells have higher rates of GLUT expressions compared to normal cells. Together with this mechanism, some types of tumour is also associated with a higher rate of phosphorylation, lower rate of dephosphorylation of intracellular phosphorylated glucose, and higher activity of hexokinase.

These characteristics of cancer cell make the FDG accumulation much higher than normal cell. FDG PET/CT is known as superior but less specific for diagnostic imaging in malignancy. Through glucose transporters that are overexpressed both in cancer and inflammatory cells hence result in FDG accumulation, is not only visible in cancer cells but also in inflammatory cells such as activated macrophages, lymphocytes, and neutrophils at the site of inflammation or infection [14].

There is a similarity between the FDG uptake mechanism of both cancer and inflammatory cells. Both cells need high glucose consumption to fulfill the high energy demands. Glucose enter the cells through energy-dependent transporters. There are seven types of glucose transporter, known as GLUT-1 to GLUT-7 [11]. It was discovered in a study that a relative higher FDG uptake was observed in some of the inflammatory lesions, in which the expression level of GLUT-3 was much higher compared to GLUT-1. Also, Fu et all found that mRNA analysis in inflammatory cells showed GLUT-1 expression increased to 3.5 times, whereas GLUT-3 increased to 6 times, following the activation of inflammatory factors [9, 12]. The expressions of GLUT-1 and GLUT-3 in the inflammatory lesions are related to the type, quantity, and degree of activation of the inflammatory cells. Another study reported the important roles played by cytokines and growth factors in promoting the affinity of glucose transporter. Therefore, FDG uptake mechanism in inflammatory cells is almost similar compared to tumour setting though different situations [9].

Many studies have been conducted in attempting to differentiate between malignancy and inflammation in FDG PET study, including variation of protocols, characteristic, and parameter. Traditionally, a threshold for single time point using SUV max has been proposed to differentiate the two processes, however this method was proven not effective with false positive rate above 60%. Other widely accepted method is using dual-time imaging, based on varying levels of glucose-6-phosphatase activity among different tumour cell types, inflammatory and normal cells. However, this method is not dependable for several reasons including histologic type of tumours, the combination or the coexisting of chronic and acute inflammation, necrosis, hypoxia, and degree of angiogenesis. Most recent proposed method is using influx rate constant (Ki). It is reported in lung inflammatory lesions that this parameter is closely related to neutrophil activation. However, it is not applicable in daily practice and therefore requires further study in various type of tumours.

Familiarity with oncologic pattern and correlation with other modalities such as tumour marker and anatomical imaging are important in FDG PET/CT interpretation to produce more accurate assessment in clinical setting. Also, it is important to understand the pitfall of tumour markers and other clinical assessments commonly used in diagnosing malignancy. Several studies showed CEA level which might also increase in inflammatory process in the lung [15, 16]. New specific radiopharmaceutical for tuberculosis, such as Tc-99 m-ethambutol might also be helpful in these setting [17, 18].

Conclusively, two cases of malignancy-like lesions in tuberculosis patients were reported but resulted in false positive findings in FDG PET/CT. By analyzing only diagnostic imaging, asymptomatic tuberculosis patient can be easily misinterpreted as having malignancy. There is need for correlation with clinical data, as well as other imaging modalities and PET/CT with more specific tracer, in order to be able to differentiate malignancy from benign disease such as tuberculosis.

Availability of data and materials

The datasets generated and/or analysed during the current study are de-identified and not publicly available considering the fact that not all the patients consented to it for publication but are available from the corresponding author on reasonable request.

Abbreviations

- CEA:

-

Carcinoma Embryonic Antigen

- CT:

-

Computed tomography

- FDG:

-

18F-fluorodeoxyglucose

- GLUT:

-

Glucose transporter

- PET:

-

Positron emission tomography

References

-

Polley P, Dunn R. Noncontiguous spinal tuberculosis: incidence and management. Eur Spine J. 2009;18(8):1096–101..

Article

Google Scholar

-

Khue PM, Truffot-Pernot C, Texier-Maugein J, Jarlier V, Robert J. A 10-year prospective surveillance of mycobacterium tuberculosis drug resistance in France 1995–2004. Eur Respir J. 2007;30(5):937–44.

Article

CASGoogle Scholar

-

Who report 2009. Global Tuberculosis control: epidemiología, strategy, financing. Geneva: World Health; 2009.

Google Scholar

-

Kanga I, Taylor JA, Jacobs C, Outerbridge G. Tuberculosis of the neuromusculoskeletal system: a review of two cases presenting as chiropractic patients. J Can Chiropr Assoc. 2015;59(1):13.

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Lee JY. Diagnosis and treatment of extra pulmonary tuberculosis. Tuberc Respir Dis. 2015;78:47–55.

Article

Google Scholar

-

Fletcher JW, Djulbegovic B, Soares HP, Siegel BA, Lowe VJ, Lyman GH, Coleman RE, Wahl R, Paschold JC, Avril N, Einhorn LH, Suh WW, Samson D, Delbeke D, Gorman M, Shields AF. Recommendation on the use of 18F-FDG PET in oncology. J Nucl Med. 2008;49:480–508.

Article

Google Scholar

-

Bakheet SM, Powe J, Kandil A, Ezzat A, Rostom A, Amartey J. F-18 FDG uptake in breast infection and inflammation. Clin Nucl Med. 2000;25:100–3.

Article

CASGoogle Scholar

-

Weisdorf DJ, Craddock PR, Jacob HS. Glycogenolysis versus glucose transport in human granulocytes: differential activation in phagocytosis and chemotaxis. Blood. 1982;60:888–93.

Article

CASGoogle Scholar

-

Fisher D, Elwood K. Nonrespiratory tuberculosis. In: Canadian thoracic society, Canadian Lung Association, and the Public Health Agency of Canada, editor. Canadian tuberculosis standards. 7th ed. Ottawa: Canadian Thoracic Society; 2013.

Google Scholar

-

Zuang H, Pourdehnad M, Lambright ES, Yamamoto AJ, Lanuti M, Li P, Mozley PD, Rossman MD, Albelda SM, Alavi A. Dual time point 18F-FDG PET imaging for differentiating malignant from inflammatory process. J Nucl Med. 2001;42:1412–7.

Google Scholar

-

Metser U, Even-Sapir E. Increased 18 F-fluorodeoxyglucose uptake in benign, nonphysiologic lesions found on whole-body positron emission tomography/computed tomography (PET/CT): accumulated data from four years of experience with PET/CT. In: Seminars in nuclear medicine. Philadelphia: Elsevier; 2007. p. 206–22.

Google Scholar

-

Wang ZG, Yu MM, Han Y, Wu FY, Yang GJ, Li DC, Liu SM. Correlation of Glut-2 and Glut-3 expression with F-18 FDG uptake in pulmonary inflammatory lesion. Medicine. 2016;95:48.

Google Scholar

-

Hammoudeh M, Khanjar I. Skeletal tuberculosis mimicking seronegative spondyloarthropathy. Rheumatol Int. 2004;24(1):50–2.

Article

Google Scholar

-

Kim IJ, Lee JS, Kim SJ, Kim YK, Jeong YJ, Jun S, Nam HY, Kim JS. Double-phase 18F-FDG PET-CT for determina- tion of pulmonary tuberculoma activity. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008;35:808–14.

Article

Google Scholar

-

Quist J, Hill AR. Serum lactate dehydrogenase (LDH) in Pneumocystis carinii pneumonia, tuberculosis and bacterial pneumonia. Chest. 1995;108(2):415–8.

Article

CASGoogle Scholar

-

No JI, Yang JY, Hyun HJ, Yeon CS, Choi HJ. Factors associated with serum levels of carcinoembryonic antigen in healthy non-smokers. Korean J Fam Med. 2013;34(6):413–9. https://doi.org/10.4082/kjfm.2013.34.6.413.

Article

PubMed

PubMed CentralGoogle Scholar

-

Houshmand S, Salavati A, Basu S, et al. The role of dual and multiple time point imaging of FDG uptake in both normal and disease states. Clin Transl Imaging. 2014;2:281. https://doi.org/10.1007/s40336-014-0075-x.

Article

Google Scholar

-

Kartamihardja AHS, Kurniawati Y, Gunawan R. Diagnostic value of 99mTc-ethambutol scintigraphy in tuberculosis: compared to microbiological and histopathological tests. Ann Nucl Med. 2018;32(1):60–8.

Article

CASGoogle Scholar

Download references

Acknowledgements

Not Applicable.

Funding

There was no funding received for this study.

Author information

Authors and Affiliations

-

Department of Nuclear Medicine, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre Siloam Hospital, Jakarta, Indonesia

Febby Hutomo, Ryan Yudistiro, Ivana Dewi Mulyanto & Hendra Budiawan

-

Department of Nuclear Medicine, School of Medicine of Pelita Harapan University, Tangerang, Indonesia

Ryan Yudistiro & Ivana Dewi Mulyanto

-

Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, School of Medicine of Padjadjaran University, Dr Hasan Sadikin Hospital, Bandung, Indonesia

Hendra Budiawan

Authors

- Febby Hutomo

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Ryan Yudistiro

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Ivana Dewi Mulyanto

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar - Hendra Budiawan

You can also search for this author in

PubMed Google Scholar

Contributions

FH collected patient data and drafted the manuscript. FH, RY, and IDM designed and organized this report and participated in writing the manuscript. HB reviewed and approved the final manuscript. All authors read and approved the final manuscript.

Corresponding author

Correspondence to

Ryan Yudistiro.

Ethics declarations

Ethics approval and consent to participate

Not Applicable.

Consent for publication

Not Applıcable.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Additional information

Publisher’s Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Hutomo, F., Yudistiro, R., Mulyanto, I.D. et al. False positive finding from malignancy-like lesions on FDG PET/CT: case report of tuberculosis patients.

BMC Med Imaging 20, 26 (2020). https://doi.org/10.1186/s12880-020-00427-w

Download citation

-

Received: 04 June 2019

-

Accepted: 21 February 2020

-

Published: 05 March 2020

-

DOI: https://doi.org/10.1186/s12880-020-00427-w

Keywords

- Tuberculosis

- Malignancy

- FDG

- PET/CT

ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

Важенин А.В.

ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

Зотова А.С.

ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

Важенина Д.А.

ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

ПЭТ-КТ с 18F-NaF в диагностике метастатического поражения костной системы (первый опыт)

Авторы:

Афанасьева Н.Г., Важенин А.В., Зотова А.С., Важенина Д.А.

Журнал:

Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2021;10(3): 25‑28

Как цитировать:

Афанасьева Н.Г., Важенин А.В., Зотова А.С., Важенина Д.А.

ПЭТ-КТ с 18F-NaF в диагностике метастатического поражения костной системы (первый опыт). Онкология. Журнал им. П.А. Герцена.

2021;10(3):25‑28.

Afanasyeva NG, Vazhenin AV, Zotova AS, Vazhenina DA. 18F-NaF PET/CT in the diagnosis of metastatic bone system damage (the first experience). P.A. Herzen Journal of Oncology. 2021;10(3):25‑28. (In Russ.).

https://doi.org/10.17116/onkolog20211003125

?>

Поражение костной системы наблюдается при многих онкологических заболеваниях. Наиболее часто поражение костей скелета происходит при опухолях, метастазирующих преимущественно гематогенным и/или лимфогенным путем: в случае рака молочной железы (до 85%), предстательной железы (до 85%), щитовидной железы (до 60%), почки (36—50%), легкого (до 40%). С учетом высокой распространенности в популяции злокачественных новообразований молочной железы и простаты на долю этих опухолей приходится до 80% всех клинически значимых метастатических поражений скелета [1]. В настоящий момент радионуклидные методы диагностики вторичного поражения костной системы демонстрируют выраженные преимущества перед рентгенологическими. Одним из наиболее перспективных радионуклидных методов исследования является ПЭТ-КТ с 18F-NaF, который является специфичным агентом костной ткани как остеолитических, так и остеобластических смешанных типов метастазов ввиду своей общности с минеральным составом кости. Отношения между активностью клеток остеобластов и остеокластов определяет включение 18F-NaF в ткани костной матрицы. Известно, что фосфатные комплексы, активно включаясь в обменные процессы кости, обладают специфической аффинитивностью к костным гидроксиапатитам (связываются через фосфатную группу с ионами Са+ кристалла гидроксиапатита, а также с незрелым коллагеном) [2]. 18F-NaF обладает высокой чувствительностью при выявлении костных метастазов, его поглощение, представляющее увеличение кровотока и метаболизма костной ткани, характерно для злокачественных новообразований в костной ткани. Исследование костной системы с 18F-NaF обеспечивает превосходную клиническую альтернативу со значительными преимуществами по сравнению с традиционными сцинтиграфическими методами исследования с 99mTc метилдифосфонатом. Исследования с 18F-NaF также имеют более высокую чувствительность и специфичность по сравнению со сцинтиграфическими методами [3]. 18F-NaF обеспечивает большее пространственное разрешение и лучшее качество изображения, что приводит к большей чувствительности и специфичности. Кроме того, ПЭТ-КТ с 18F-NaF способна более точно оценить ответ на терапию и обнаружить костные метастазы на этапе отсутствия рентгенологически видимого морфологического субстрата по сравнению с обычным ОФЭКТ — исследованием с препаратами, меченными 99mTc. Благодаря меньшей вводимой дозе и более короткому периоду полураспада 18F-NaF общая фактически поглощенная доза излучения почти сравнима с обычной сцинтиграфией костей скелета с препаратами, меченными 99mTc [4, 5]. По данным различных авторов, чувствительность ПЭТ-КТ с 18F-NaF в выявлении метастатического поражения костей при первичных опухолях различной локализации составляет 100% (в сравнении: ОФЭКТ с 99mTc метилдифосфонатом 88—92%), а специфичность метода — 87—100% (в сравнении: ОФЭКТ с 99mTc метилдифосфонатом 74—82%) [6—11]. При раке предстательной железы также показано сравнение с препаратами на основе холина. Чувствительность ПЭТ-КТ с 18F-NaF (86,9%) незначительно превосходит таковую при ПЭТ-КТ с препаратами на основе холина (85,2%), в то время как специфичность исследования с препаратами на основе холина выше (96,5%), чем при исследовании с 18F-NaF (79,9%), что обусловлено отсутствием накопления радиофармпрепаратов (РФП) на основе холина в дегенеративных изменениях [12—14]. Однако при первичных опухолях иной локализации ПЭТ-КТ с 18F-NaF в выявлении метастатического поражения костной системы является методом выбора.

Цель исследования — определить возможности метода ПЭТ-КТ, совмещенной с 18F-NaF, оценить его преимущества и недостатки в диагностике метастатического поражения костей скелета у пациентов с выявленной онкологической патологией.

Проанализированы результаты 277 ПЭТ-КТ-исследований у 272 пациентов (150 мужчин, 122 женщины); средний возраст которых составил 62,9+8,9 года. Из них по поводу дообследования при впервые выявленном злокачественном новообразовании (ЗНО) или подозрении на него обследованы 167 пациентов, для уточнения наличия метастатического поражения костей при подозрении на прогрессирование процесса при ЗНО после проведенного лечения — 105 пациентов. У всех пациентов использована совмещенная ПЭТ-КТ с РФП 18F-NaF по стандартному протоколу. Предварительная подготовка к исследованию не требуется. РФП 18F-NaF (для взрослого человека активность 185—370 МБк) вводится внутривенно, однократно, исследование проводилось через 30—45 мин на спиральных ПЭТ-КТ-томографах Biograph 64 и Biograph 40 (Siemens). Область сканирования: от макушки до кончиков пальцев ног включительно. Вначале пациентам делали нативную мультиспиральную компьютерную томографию, затем — позитронно-эмиссионную томографию.

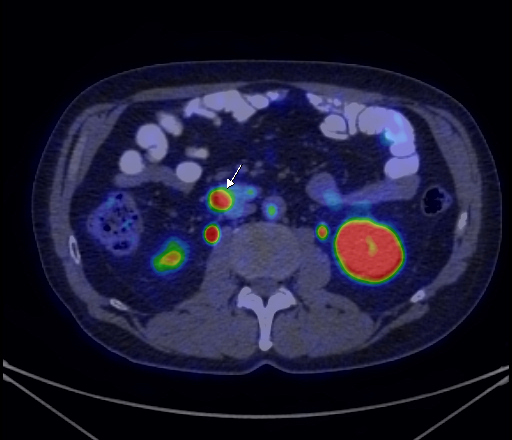

В обследуемой группе преобладали пациенты с ЗНО предстательной (109 человек) и молочной (85 человек) желез, реже встречались пациенты с ЗНО легкого (11), с подозрением на метастатическое поражение костей скелета без выявленного первичного очага (10), с ЗНО прямой кишки (8), почки (7), первично-множественным раком и ЗНО желудка (по 6), также среди обследуемых были пациенты с ЗНО толстой кишки, яичников, шейки матки и первичными ЗНО костей (по 4), ЗНО вульвы, тела матки, с метастатическим поражением подмышечных лимфатических узлов без выявленного первичного очага, внеорганными ЗНО забрюшинного пространства, с меланомой кожи и ЗНО средостения (по 2) и единичные пациенты с ЗНО мочевого пузыря и ЗНО слизистой оболочки полости рта. При ПЭТ-КТ-обследовании с 18F-NaF признаки метастатического поражения костной системы выявлены у 81 пациента; из них у 47 пациентов имело место множественное поражение костей скелета, у 13 выявлены солитарные метастатические очаги, у 12 — единичные очаги и у 9 пациентов — субтотальное поражение костной системы. Ниже приводим наши наблюдения.

Клинический пример 1 (рис. 1 на цв. вклейке).

Рис. 1. Пациент Б., диагноз: ЗНО предстательной железы.

Пациент Б., диагноз: ЗНО предстательной железы. По данным планарной сцинтиграфии выявлено изолированное метастатическое поражение костей таза; по данным ПЭТ-КТ с 18F-NaF — множественное метастатическое поражение костной системы. Как показывает данный клинический пример, ПЭТ-КТ-исследование с 18F-NaF помогает не только выявить наличие вторичного поражения костной системы, но и достаточно точно оценить количество очагов (в сравнении с планарной сцинтиграфией).

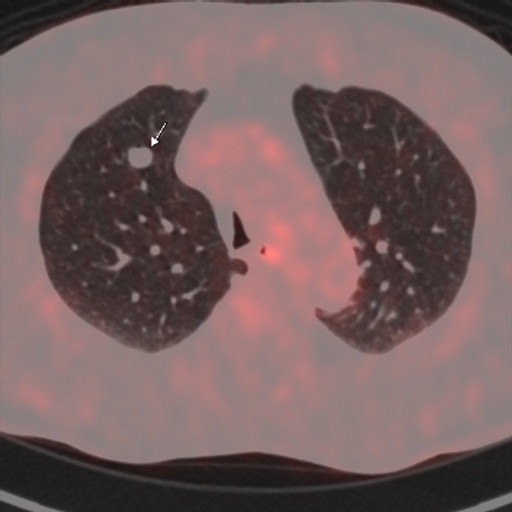

Клинический пример 2 (рис. 2 на цв. вклейке).

Рис. 2. Пациентка Р., диагноз ЗНО правой молочной железы, после комплексного лечения.

Пациентка Р., диагноз: ЗНО правой молочной железы, после комплексного лечения. По поводу подозрения на генерализацию процесса пациентке выполнено ПЭТ-КТ-исследование с 18F-FDG, при котором выявлены метаболически неактивные очаги в костях, подозрительные на вторичное поражение. Для уточнения характера процесса пациентка была направлена на ПЭТ-КТ костной системы с 18F-NaF, при которой в проекции указанных очагов регистрировалась очаговая гиперфиксация 18F-NaF, что подтвердило наличие метастатического поражения костей скелета.

Клинический пример 3 (рис. 3 на цв. вклейке).

Рис. 3. Пациентка Ф., диагноз ЗНО левой молочной железы.

Пациентка Ф., диагноз: ЗНО левой молочной железы (первичное). При планарной сцинтиграфии данных, подтверждающих метастатическое поражение, не получено. При ПЭТ-КТ-исследовании костной системы с 18F-NaF в проекции тела позвонка ThXI выявлен литический очаг с ПЭТ-признаками гиперфиксации 18F-NaF.

Клинический пример 4 (рис. 4 на цв. вклейке).

Рис. 4. Пациентка В., диагноз ЗНО левой молочной железы.

Пациентка В., диагноз: ЗНО левой молочной железы (первичное). При ПЭТ-КТ-исследовании с 18F-NaF в проекции тела позвонка LI визуализировался очаг гиперфиксации 18F-NaF без наличия четко визуализирующегося морфологического субстрата на МСКТ-сканах. Аналогичные случаи с наличием единичных очагов гиперфиксации 18F-NaF, не имеющих четко визуализирующегося субстрата на МСКТ-сканах, представляют наибольшую сложность. Возникает вопрос: есть ли метастатическое поражение или нет, что предусматривает необходимость замены тактики лечения. Спустя 6 мес пациентке была выполнена ПЭТ-КТ с 18F-FDG (пациентке в это время проводилась гормонотерапия), при которой выявлен метаболически неактивный очаг бластического характера в проекции тела позвонка LI. Данный клинический пример в очередной раз доказывает высокую чувствительность ПЭТ-КТ с 18F-NaF.

У 170 пациентов ПЭТ-КТ-признаков метастатического поражения костной системы на момент обследования выявлено не было.

Клинический пример 5.

Пациентка Д. диагноз: ЗНО левой молочной железы, после комплексного лечения, генерализация процесса (метастатическое поражение паренхимы обоих легких), в процессе химиотерапии. Пациентке выполнено ПЭТ-КТ-исследование с 18F-FDG. В проекции костей скелета выявлены 2 очага умеренного гиперметаболизма 18F-FDG, морфологический субстрат на МСКТ-сканах отсутствовал. Пациентка отправлена на ПЭТ-КТ костной системы с 18F-NaF для уточнения характера процесса, при которой очагов гиперфиксации РФП не выявлено и подозрение на поражение костей скелета было опровергнуто. Как показывает данный клинический пример, отсутствие морфологического субстрата, характерного для метастатического процесса, на МСКТ-сканах и очагов гиперфиксации РФП на ПЭТ-сканах достоверно означает, что метастатическое поражение костей не зафиксировано.

У 21 пациента был сомнительный результат, в связи с чем рекомендовано ПЭТ-КТ-исследование в динамике через 3—4 мес. У 2 из них после ПЭТ-КТ через указанный срок метастатическое поражение костной системы было опровергнуто.

Клинический пример 6.

Пациент К., диагноз: ЗНО предстательной железы, после лечения, стабилизация процесса. При ПЭТ-КТ-исследовании с 18F-NaF в проекции VII ребра слева визуализировался единичный очаг неравномерного остеосклероза с признаками гиперфиксации РФП, не поддающийся однозначной трактовке на момент первичного исследования. При ПЭТ-КТ в динамике через 4 мес (в указанный промежуток времени пациент специфическое лечение не получал) отмечалось выраженное снижение уровня гиперфиксации 18F-NaF. Это свидетельствовало в пользу травматического характера повреждения.

Еще 3 пациента, которым было проведено по 2 исследования, направлены на повторное исследование для оценки динамики проводимого лечения вследствие выявленного при первом ПЭТ-КТ-исследовании метастатического поражения костей скелета. У 2 пациентов установлено прогрессирование процесса за счет появления новых очагов, у 1 — положительная динамика: снижение уровня гиперфиксации 18F-NaF и уменьшение размеров очагов. У пациентов с подозрением на метастатическое поражение костей скелета без выявленного первичного очага указанная патология опровергнута в 7 случаях, подтверждена в 1 случае; в одном высказано предположение о дисгормональном характере изменений в проекции костной системы и рекомендовано динамическое наблюдение и в одном случае имел место дифференциальный диагноз метастатического поражения и миеломной болезни.

1. ПЭТ-КТ-исследование с РФП 18F-NaF является весьма чувствительным методом как в диагностике метастазов литического характера (в отличие от остеосцинтиграфии), так и бластических метастазов (в отличии от ПЭТ-КТ с 18F-FDG).

2. ПЭТ-КТ-исследование с РФП 18F-NaF позволяет выявлять метастатическое поражение костей на доклинической стадии, когда на МСКТ-сканах морфологический субстрат еще не визуализируется.

3. Данный метод дает возможность дифференцировать вторичное поражение от изменений не только посттравматического, но и дегенеративного характера.

4. При ПЭТ-КТ-исследовании с РФП 18F-NaF можно установить большее количество очагов, чем при остеосцинтиграфии, что дает возможность точнее оценить распространенность процесса.

5. Исходя из полученных результатов, с целью дифференциальной диагностики изменений в проекции костной системы для исключения/подтверждения наличия метастатического поражения у пациентов с выявленной онкологической патологией, а также с подозрением на метастатическое поражение костей скелета без выявленного первичного очага рекомендуется выполнять ПЭТ-КТ с РФП 18F-NaF. ПЭТ-КТ с 18F-NaF позволяет в большинстве случаев определить природу изменений в проекции костей скелета, а при наличии метастатического поражения оценить распространенность процесса и в дальнейшем динамику на фоне проводимой терапии.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования — Н.Г. Афанасьева, А.С. Зотова, Д.А.Важенина

Сбор и обработка материала — А.С. Зотова, Д.А. Важенина

Статистическая обработка — А.С. Зотова

Написание текста — А.С. Зотова

Редактирование — Н.Г. Афанасьева, А.В. Важенин

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

ПЭТ-КТ — это комплексное исследование тканей организма в рамках онкологического поиска. Методика основана на применении двух отдельных составляющих:

- ПЭТ или позитронно-эмиссионной томографии. Представляет собой способ визуализации измененных, чаще всего раковых тканей, основываясь на контрастировании наиболее «прожорливых» клеток препаратами на основе глюкозы и специального радиоактивного компонента.

- КТ — классическая компьютерная томография, которая позволяет визуализировать здоровые ткани.

Более чем в 90% случаев ПЭТ-КТ проводится для диагностики рака, уточнения характера и особенностей патологического процесса.

- В каких случаях назначают ПЭТ-КТ

- Противопоказания к исследованию

- Суть диагностики методом ПЭТ-КТ

- Всегда ли этот метод на сто процентов информативен

- Нужна ли специальная подготовка

- Преимущества методики

- Недостатки методики

- Как часто следует проводить исследование

В каких случаях назначают ПЭТ-КТ

ПЭТ-КТ — методика визуализации преимущественно раковых опухолей. Поскольку они отличаются повышенной потребностью в питании. Если говорить о показаниях более подробно, методика требуется в рамках:

- Дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей. Первые копят специальный контрастирующий препарат. Вторые — нет или в минимальной, ничтожной степени.

- Оценка стадии злокачественного процесса. Определение фазы онкологического заболевания.

- Изучение характера опухоли, степени ее агрессивности по скорости обмена веществ.

- Планирование биопсии. В рамках позитронно-эмиссионной томографии врачи ищут наиболее активную область опухоли, где клетки претерпели наибольшее изменение, и их плотность физически выше.

- Мониторинг состояния после пройденного лечения. ПЭТ-КТ могут проходить раз в год или реже. В зависимости от того, какой был рак, насколько агрессивный, радикальное ли лечение получил пациент. ПЭТ нужен чтобы на ранних стадиях обнаружить рецидив онкологического процесса.

- Планирование хирургического лечение или лучевой терапии. Чтобы определить агрессивность неоплазии и проработать грамотную тактику борьбы с образованием. ПЭТ не помогает понять тип опухоли. Потому помимо требуется еще и гистологическое исследование образца.

- Поиск первичного очага при наличии метастазов.

ПЭТ-КТ универсальная методика диагностики и изучения деталей онкологических процессов. Но при низкой интенсивности обменных процессов в опухоли возможны опасные с точки зрения информативности погрешности и ошибки.

Противопоказания к исследованию

ПЭТ-КТ – исследование безопасное. Но ряд противопоказаний у него все же есть:

- Острые воспалительные процессы асептического характера. То есть не связанные с инфекционными агентами: поражениями грибками, вирусами или бактериями.

- Инфекционно-воспалительные процессы в острой и подострой фазах. Пока не наступило полного выздоровления. До тех пор, пока состояние полностью не нормализуется.

- Беременность, независимо от фазы. Исключая случаи, когда провести диагностику жизненно необходимо и других вариантов не остается.

- Психические расстройства в декомпенсированной фазе. Тяжелые психозы, алкогольный делирий, бредовый состояния. Пока человек не придет в себя.

- Период грудного вскармливания. Если пройти КТ жизненно необходимо, после процедуры мать отказываться от естественного вскармливания и переходит на специальные смеси.

- Общее тяжелое состояние человека.

- Диабет, как 1-го, так и 2-го типа.

- Тяжелые поражения печени или почек. Поскольку препарат будет выводиться непозволительно медленными темпами. Отсюда повышенный риск интоксикации всего организма.

Перед проведением ПЭТ-КТ следует проконсультироваться с врачом. На случай, если имеются противопоказания. Он взвесит все «за» и «против». Решит, стоит ли проводить позитронно-эмиссионную томографию несмотря на формальные основания этого не делать.

Суть диагностики методом ПЭТ-КТ

В основе ПЭТ-КТ лежат две технологии.

Первая, на которой зиждется ПЭТ — это качественная оценка метаболизма тканей. Раковый опухоли отличаются крайней «прожорливостью». Для роста и развития им требуется много веществ. Настолько много, что остальной организм остается в состоянии дефицита. Для определения таких ненасытных тканей используется вещество, которое универсально и нужно всем клеткам – глюкоза.

Чтобы зафиксировать интенсивность и степень накопления глюкозы в измененных клетках, ее маркируют специальным радиоактивным веществом. В значительной части случаев используются препараты радиоактивного фтора. Они отличаются большим периодом полураспада, без проблем транспортируются и хранятся. А с другой стороны, не вызывают токсического и радиоактивного поражения организма пациентов.

Препарат с такой маркировкой накапливается в измененных тканях, окрашивая наиболее агрессивные области. Врачи получают визуальное подтверждение, картинку. Результаты исследования дают возможность сделать выводы, какая опухоль имеет место.

Минус технологии — ПЭТ показывает только измененные ткани. Чтобы посмотреть, как опухоль соотносится с тканями здоровыми, применяют КТ. Картину компьютерной томографии накладывают на картину ПЭТ, получая единый снимок высокого качества.

Всегда ли этот метод на сто процентов информативен

К несчастью, даже такой высокочувствительный способ диагностики как ПЭТ-КТ не может быть на все сто информативным. Некоторые неоплазии обладают малой скоростью метаболизма:

- Раковые неоплазии щитовидки.

- Опухоли печени.

- Неоплазии почек.

- Раковые образования предстательной железы.

- Раковые опухоли костной ткани.

- Некоторые саркомы и лимфомы.

Недостаточная визуализация не означает, что проблемы нет. Требуются другие методы диагностики.

Ровно так же и окрашивание тканей не говорит о наличии рака. Старые поколения препаратов для контрастирования могут копиться и в здоровых тканях. Поэтому при расшифровке специалисты ориентируются на комплексную картину.

Нужна ли специальная подготовка

Подготовка простая:

- За сутки до исследования нужно снизить углеводную нагрузку. Углеводы исключают из рациона. Жевательная резинка также запрещена. В том числе с сахарозаменителем.

- За 8-10 часов нужно отказаться от пищи. Исследования проходят натощак. Воду пить разрешается.

- За сутки до процедуры стоит избегать интенсивной физической нагрузки.

Важно взять с собой заключения врачей и результаты иных диагностических мероприятий.

Преимущества методики

ПЭТ-КТ обладает несколькими весомыми плюсами:

- Комплексный характер, универсальность. Позитронно-эмиссионная и компьютерная томография позволяют исследовать любые органы.

- Высокая точность и информативность исследования.

- Возможность диагностики рака на ранних стадиях.

- Отсутствие боли и дискомфорта.

- Отсутствие необходимости госпитализации. Все проходит амбулаторно.

Есть и минусы.

Недостатки методики

Самый главный недостаток – это необходимость применения радиоактивных препаратов. Но при должном подходе есть возможность снизить лучевую нагрузку на организм.

Как часто следует проводить исследование

Частоту проведения исследования определяет врач, отталкиваясь от клинического случая. ПЭТ-КТ может проводиться как методика первичной диагностики, а также в рамках мониторинга патологического, онкологического процесса.

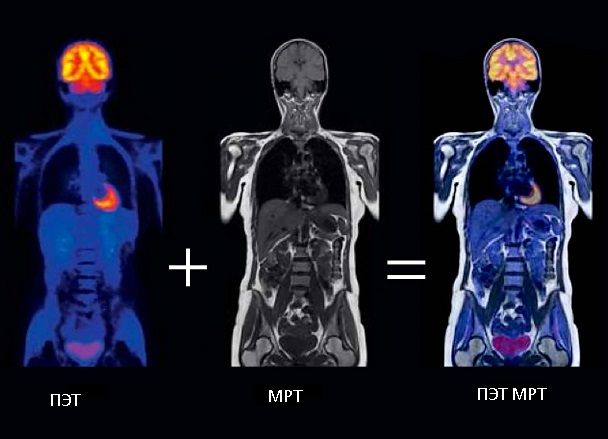

ПЭТ-КТ – это гибридный метод обследования. Он объединяет:

ПЭТ – это метод ядерной медицины, который показывает уровень обмена веществ (метаболизм) в различных участках тела. Для этого в организм пациента вводят небольшие количества радиоактивных веществ, которые называют радиотрейсерами или радиофармпрепаратами. Они накапливаются в опухолях, местах воспаления или связываются с определенными белками в организме. С помощью ПЭТ можно увидеть интенсивность накопления радиотрейсера и диагностировать заболевание на ранних стадиях.

КТ — метод получения поперечных изображений (срезов) костей, кровеносных сосудов и мягких тканей тела. Во время КТ серию рентгеновских снимков, сделанных под разными углами, объединяют с помощью компьютерной обработки. В результате можно получить детальное послойное изображение органов и тканей, установить местоположение опухоли и ее границы.

При объединении ПЭТ с КТ, врач может получить детальную информацию об изменениях в строении и метаболизме еще на клеточном уровне. В результате, после ПЭТ-КТ пациент раньше получает правильное лечение, что увеличивает шансы на выздоровление.

Когда используют ПЭТ-КТ?

ПЭТ-КТ никогда не назначают полностью здоровым людям. Чаще всего исследование необходимо при уже установленном диагнозе рака. ПЭТ-КТ в онкологии позволяет:

- определить стадию рака (степень распространения злокачественного процесса по организму);

- подобрать наиболее подходящее лечение;

- оценить ответ на лечение, например эффективность химио- или лучевой терапии;

- диагностировать рецидив рака до появления симптомов.

ПЭТ-КТ используют не только при раке. Метод позволяет максимально точно оценить строение и работу мозга и сердца, что помогает:

- оценить метаболизм и жизнеспособность тканей;

- определить последствия перенесенного инфаркта миокарда;

- предсказать возможную пользу от ангиопластики или коронарного шунтирования;

- выявить и изучить аномалии головного мозга — опухоли, нарушения памяти, судороги и другие заболевания центральной нервной системы.

Противопоказания и риски при ПЭТ-КТ

ПЭТ-КТ — это безболезненный и безопасный метод диагностики. Все же возможны редкие нежелательные явления связанные с:

- реакцией или аллергией на радиофармпрепарат;

- пребыванием в закрытом тоннеле аппарата, что может быть неприятным для людей с клаустрофобией.

Для того чтобы сделать процедуру максимально комфортной, в некоторых медицинских центрах, например турецкой клинике Медиполь, аппараты для ПЭТ-КТ способны создавать декорацию небосвода.

Из-за возможного негативного влияния рентгеновских лучей и радиотрейсера на плод, не желательно делать ПЭТ-КТ при беременности. Все же это противопоказание не абсолютное, поэтому в редких ситуациях ПЭТ-КТ проводят и беременным. Анализ подобных случаев не выявил плохого влияния на плод.

Мифы, связанные с ПЭТ-КТ

В интернете и на многих пациентских форумах можно найти много неправдивой информации о ПЭТ-КТ. Часто, это умозаключения людей, не связанных с медициной, которые не подтверждены результатами исследований.

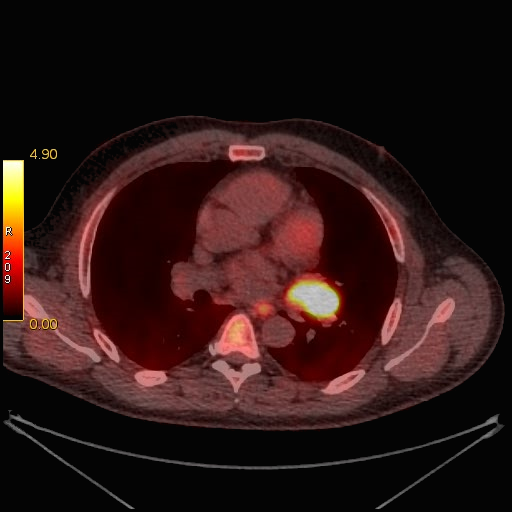

ПЭТ-КТ — лишняя трата денег, можно обойтись обычной КТ или МРТ

Ряд клинических исследований сравнивали ПЭТ-КТ с другими методами визуализации. Было установлено, что у трети пациентов технология ПЭТ/КТ выявляет изменения, которых не было найдено на обычной ПЭТ или КТ. Это позволяет сразу подобрать правильное лечение и увеличить шанс на выздоровление.

Для примера, у одного из реальных пациентов с раком легкого, ПЭТ/КТ выявило не только первичную опухоль в легком, которую ранее обнаружили на КТ, но и дополнительную опухоль, которую на КТ видно не было.

Если бы врач руководствовался только результатами КТ, он бы рекомендовал операцию. Дополнительная опухоль, обнаруженная с помощью ПЭТ/КТ, показала, что рак распространился и был неоперабельным. Основываясь на этой информации, врач приступил к лучевой терапии, что дало пациенту больше шансов на выживание.

Доза радиации при ПЭТ-КТ большая и может вызвать прогрессирование рака

Мир вокруг нас постоянно излучает радиацию. Так, жители России и США ежегодно получают дозу фонового радиационного излучения около 3 миллизиверта (мЗв). В Рамсаре и Иране ежегодное фоновое облучение в разы выше и составляет до 260 мзВ. Радиационный фон формируют многие источники, включая:

- космическое излучение;

- радиоактивность окружающей среды от естественных радиоактивных материалов, например, радона и радия;

- излучение в результате испытаний ядерного оружия и радиационных аварий.