В статье дается общая характеристика осмотра места происшествия и действий следователя при его проведении. Также рассмотрены основные ошибки, допускаемые при проведении данного следственного действия

Ключевые слова: место происшествия, осмотр место происшествия, следственная ошибка, нарушение порядка осмотра места происшествия

За последние годы вместе с экономическим развитием нашего государства уголовные преступления также претерпели изменения. Количество совершаемых преступлений постоянно увеличивается, также растет количество разновидностей преступной деятельности, меняются и способы их совершения. В ходе совершения преступления подозреваемый делает все возможное, чтобы избежать следствия, противостоять следствию, любыми обманными путями запутать следствие. Все это затрудняет раскрытие преступлений органами общественной безопасности.

Так, при расследовании преступлений одним из самых сложных в вопросе выработки тактики проведения, набора технических средств, с минимальным временем на подготовку, но продуктивным в плане объема доказательств следственным мероприятием является осмотр места происшествия.

От качества проведения осмотра места происшествия зависит правильность определения дальнейшего направления расследования, версий произошедшего и круга лиц, причастных к преступлению.

Осмотр места происшествия — это следственное действие, которое состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя, выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих уяснить механизм происшедшего события и установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Это также одно из немногих следственных действия, производство которого допустимо до возбуждения уголовного дела [1].

Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием.

Безотлагательность осмотра диктуется, прежде всего, тем, что первоначальная обстановка и объекты осмотра могут претерпеть необратимые изменения в результате:

− производственной деятельности;

− изъятия или подбрасывания определенных предметов;

− умышленного или случайного повреждения или уничтожения следов на месте происшествия;

− порчи следов преступления под воздействием погодных условий и др [3, с. 7].

Осмотр места происшествия можно распределить условно на две стадии: общий осмотр места происшествия и детальный осмотр [4, с. 118]. На этой стадии производится уточнение сведений о том, что произошло и каковы последствия преступления [5, с. 133]. На стадии подробного осмотра производится детальная фото и видеосъемка, с помощью которой запечатлеваются детали обстановки места происшествия. На данной стадии определяется относимость к делу обнаруженных при осмотре предметов и следов, определяется вероятное местонахождение еще не обнаруженных доказательств, обозначаются способы их выявления, оценивается значение отдельных доказательств и всей их совокупности [7, с. 22].

На практике следователи нередко допускают нарушения уголовно-процессуального законодательства, упущения и технические ошибки, влекущее за собой серьезные последствия вплоть до прекращения уголовного дела и освобождения виновного в совершении преступления лица.

К ряду ошибок можно отнести сужение границ осмотра места происшествия. Непроведение осмотра прилегающих к месту происшествия территорий и помещений лишает следователя полной картины произошедшего и, возможно, ряда доказательств. Необходимо исследовать возможную территорию прихода преступников к месту происшествия и ухода с него.

Ряд ошибок связан с нарушением порядка осмотра места происшествия. Такого рода ошибки также могут привести к изменению или даже отмене приговоров.

Приведем пример из практики.

По приговору суда < Ф. И. О. >1 признана виновной в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны. В судебном заседании она полностью признала себя виновной.

Однако, в судебном заседании свидетели А и < Ф. И. О. >13 подтвердили, что в ходе предварительного расследования протоколы их допросов в качестве свидетелей (т.2 стр. 40–42 и т. 2 стр. 35–36) были неправильно записаны старшим следователем СО по <…> СУ СК РФ по Краснодарскому краю < Ф. И. О. >14, так как большую часть записанных следователем в протоколе допроса показаний они не давали.

При этом, указанные лица являлись понятыми <…> при осмотре места происшествия на территории домовладения, расположенного по адресу: <…>, а в судебном заседании А и < Ф. И. О. >13 было заявлено о неправильном написании протокола осмотра места происшествия названным следователем, так как при осмотре места происшествия они хотя и присутствовали в числе других граждан, пришедших посмотреть на случившееся, однако понятыми не являлись, порядок осмотра места происшествия им не разъяснялся, права и ответственность также разъяснены не были.

Следователь < Ф. И. О. >14 попросила их только подписать заполненный ею, без их участия, протокол осмотра места происшествия и дополнительный протокол осмотра места происшествия.

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что привлеченный в качестве понятого А являлся родственником < Ф. И. О. >1, так как их дети < Ф. И. О. >15 и < Ф. И. О. >16 являются супругами, что в соответствии с п.2 ч.2 ст. 60 УПК РФ исключает участие А в качестве понятого.

На основании изложенного Приговор Выселковского районного суда от <…> в отношении < Ф. И. О. >1 отменен, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе, со стадии судебного разбирательства [2].

Кроме того, существуют проблемы с несвоевременностью субъективного осмотра места происшествия.

Так, говоря об уголовных преступлениях, большинство следственных действий, предпринимаемых на месте происшествия в целях определения истинных фактов преступления, являются пассивными действиями, которые предпринимаются после совершения преступления. Образование места преступления, его обнаружение и начало расследования по делу — это единый процесс [6, с. 41]. Его длительность может зависеть от деталей преступления. Влияние внешних факторов на состояние места происшествия также постоянно меняется. В существующей на сегодня практике осмотра места происшествия сотрудники следствия зачастую не могут немедленно явиться на место происшествия в силу объективных и субъективных факторов, что приводит к задержке осуществления следственных действий. Время идет, и состояние места происшествия также меняется, его значимость и ценность для следствия также снижаются. Даже те детали, которые запечатлены в памяти очевидцев, могут стереться, ценные доказательства и нити, ведущие к расследованию преступления, естественным образом подвергнутся уничтожению.

Также возникают ошибки, касающиеся технического аспекта осмотра места происшествия.

Большинство информации, оставленной преступниками на месте преступления, является динамической, поэтому своевременность осмотра места происшествия является важным аспектом. Хотя место происшествия и входит в перечень объектов следственных действий, но не всегда успешно применяется. В ходе осмотра места происшествия возникает множество вопросов в техническом аспекте, такие как использование практики осмотра сопутствующих месту происшествия зон, сложности с извлечением и применением вещественных доказательств. Если мы хотим повысить качество осмотра места происшествия, необходимо исследовать этот аспект.

У каждого места происшествия есть зоны, так или иначе связанные с ним. Некоторые из них находятся в хорошем состоянии, другие нет, какие-то легко обнаружимы, другие нет. Говоря об осмотре места происшествия, нужно отметить, что осмотр районов, связанных с местом происшествия, также важен, как и само место происшествия. На таких зонах можно обнаружить ценные доказательства и нити, способные помочь в расследовании преступления и поиске подозреваемого. Специалисты, осуществляющие осмотр, после прибытия на место происшествия уделяют особое внимание именно ему, и по большей части его центральной зоне. Они полагают, что в смежных с местом преступления зонах невозможно найти достаточного количества ценной информации. На самом деле, на некоторых смежных с местом происшествия зонах, наоборот, хранится огромное число следов. Игнорирование необходимости осмотра таких зон ведет к снижению коэффициента собираемости доказательств и даже их истреблению.

Таким образом, при расследовании преступлений и подготовке к проведению следственных действий необходимо учитывать вышеприведённые ошибки и проблемные вопросы, тщательно подготавливаться к следственному действию.

Литература:

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; РГ. 2019. № 72. 03 апр.

- Апелляционное постановление № 22–5840/2016 от 10 ноября 2016 г. по делу № 22–5840/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/RGcFFIva7CP (дата обращения: 26.03.2019).

- Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Руководство по производству следственных действий: Учебно-практич. пособие. М., 2017. С. 6–34.

- Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов и др. — Москва: Юрайт, 2012. 463 c

- Пропастин С. В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач / С. В. Пропастин // Соврем. право, 2012. № 5. С. 133–137.

- Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения: сборник материалов Международной научно-практической конференции (17 мая 2018 года, г. Хабаровск) / Ф. М. Абубакиров, В. В. Агильдин, Е. Ю. Антонова и др.; под ред. Т. Б. Басовой, К. А. Волкова; Хабаровский краевой суд, Российское объединение судей в Хабаровском крае, Дальневосточный филиал Российской академии правосудия. Хабаровск: Юрист, 2018. 132 с.

- Шумилин С. Ф., Завидов Б. Д. Правовые проблемы следственного осмотра // Российский следователь, 2016. № 6. С. 21–26.

Основные термины (генерируются автоматически): место происшествия, осмотр места происшествия, следственное действие, судебное заседание, место преступления, нарушение порядка осмотра места происшествия, расследование преступлений, расследование преступления, ряд ошибок, состояние места происшествия.

Осмотр места происшествия – поисково-познавательное следственное действие, в ходе которого следователь непосредственно изучает обстановку места совершения деяния, содержащего признаки преступления, выявляет и фиксирует (при необходимости изымает) материальные объекты, которые могут иметь значение для установления места, времени, способа совершения деяния, личности лица, его совершившего, мотивов преступления, а также иных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при производстве по уголовному делу.

Управлением криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (далее – ГСУ) в текущем году проведено изучение следственной практики в территориальных следственных подразделениях ГСУ по вопросам соблюдения процессуального законодательства и методики при проведении осмотра места происшествия. В единичных случаях в протоколах соблюдены в полной мере требования УПК РФ и методики, в остальных протоколах содержались многочисленные ошибки и нарушения.

Наиболее частыми недостатками при составлении протокола осмотра места происшествия являются:

— неполучение перед началом осмотра жилища заявлений о согласии с проведением осмотра у всех совершеннолетних лиц и законных представителей несовершеннолетних, проживающих в помещении;

— проведение осмотров жилища в ночное время без соблюдения требований УПК РФ;

— копирование с электронных носителей информации без участия понятых;

— применение фотосъемки вместо участия понятых с дальнейшей утратой по техническим причинам фотографий;

— внесение в протокол предположений, суждений, выводов – своих, потерпевших и иных лиц;

— описание фрагментов обстановки места происшествия или чрезмерно подробное описание объектов, находившихся на месте происшествия;

— незнание следователем стандартных либо общепринятых наименований предметов, их частей и узлов;

— использование в протоколе разных названий одного предмета;

— неуказание во вводной части протокола точного времени начала и окончания осмотра, места его проведения, условий осмотра (погоды, освещения), времени получения сообщения о происшествии и прибытия на место осмотра, адресов понятых;

— неаккуратное, неразборчивое написание протокола, в том числе разными чернилами;

— неверное описание в протоколе изъятых предметов, в том числе их количества, наименований, а также упаковки;

— несоставление протокола на месте осмотра, составление протокола по фототаблице;

— отсутствие логической связи между протоколом и схемами, планами, которые к нему прилагались;

— не соблюдение стадий проведения осмотра места происшествия, их смешение.

Вот только несколько примеров. Сообщение по факту обнаружения трупа сотрудника полиции с двумя огнестрельными ранениями головы. Исходя из обстановки на месте происшествия наиболее вероятной версией являлось совершение самоубийства из ружья, которое согласно фототаблице, находилось на полу между ног погибшего, на незначительном расстоянии (не измерено) от разутых ступней. Вместе с тем, при описании в протоколе положения ружья по отношению к трупу следователем указано лишь следующее: — «рядом с огнестрельным оружием обнаружен труп». В дальнейшем по данному факту в связи с обращениями родственников погибшего возбуждено уголовное дело. Следующее уголовное дело возбуждено по факту убийства. Следователем на месте происшествия протокол не составлялся, эксперт, принимавший участие в осмотре самостоятельно без санкции следователя и по собственному усмотрению проводил изъятие следов. Следователь полагал возможным для себя по памяти и фототаблице составить протокол осмотра места происшествия у себя в кабинете.

Такое отношение к работе свидетельствует о безответственности или отсутствии элементарных знаний о порядке производства данного следственного действия. Настоящий алгоритм предназначен для решения второй из указанных проблем.

Цели осмотра места происшествия

1. Установление объективной стороны преступления:

— время и способ совершения преступления;

— действия преступника на месте происшествия;

— наступление общественно опасных последствий;

— обстоятельства, сопутствовавшие совершению преступления;

— наличие или отсутствие причинно-следственной связи между действиями преступника и наступившими последствиями;

2. Установление объекта преступления:

— на что (кого) было направлено преступное посягательство;

— непосредственный предмет преступления;

— наступившие последствия;

— физические и психические особенности потерпевшего (если посягательство направлено на личность);

— особенности объектов – их родовые и индивидуальные признаки (если посягательство направлено на вещи);

3. Установление субъекта преступления:

— число лиц, участвовавших в совершении преступления;

— возраст преступников;

— наступившие последствия;

— физические данные (рост, физическая сила и т.п.);

— состояние здоровья (наличие ранений, болезней, физических недостатков и т.п.);

— наличие определенных навыков;

— профессия;

— особенности психики (осторожность, жестокость и т.п.);

— осведомленность об определенных обстоятельствах, например, о наличии сигнализации, режиме охраны – если место преступления учреждение или предприятие, об отсутствии хозяев в жилище – если место преступления квартира или дом);

4. Установление субъективной стороны преступления:

— мотивы и цели преступника;

— совершено ли преступное деяние умышленно или по неосторожности.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия могут быть установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Участвующие в осмотре места происшествия лица

1. Понятые – любые совершеннолетние граждане Российской Федерации, не заинтересованные в исходе уголовного дела или проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, привлекаемые следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также его содержания, хода и результатов.

Понятые принимают участие в производстве осмотра места происшествия по усмотрению следователя. Если они не участвуют, то обязательно применяются технические средства фиксации хода и результатов следственного действия. Если в ходе осмотра места происшествия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись (ст. 170 УПК РФ).

Запрещено привлекать в качестве понятых:

- — несовершеннолетних;

- — участников уголовного судопроизводства, их близких родственников и родственников;

- — работников органов власти, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования;

Не рекомендуется привлекать в качестве понятых:

- — общественных помощников следователя;

- — лиц, обладающих существенными физическими недостатками (плохое зрение, слух и т.п.);

- — неграмотных или малограмотных лиц;

- — лиц, не имеющих постоянного места жительства или проживающих в других регионах (ввиду сложности обеспечения их последующей явки к следователю или в суд);

- — лиц, которые потенциально впоследствии могут стать свидетелями по данному уголовному делу (например, соседей, которые слышали шум в квартире или могут дать пояснения по факту произошедшего, охарактеризовать потерпевших, подозреваемых и т.п.).

2. Специалист в области судебной медицины или врач – привлекается при осмотре трупа.

3. Специалист в области информационных технологий должен быть привлечен при изъятии электронных носителей информации или копировании с них информации (ст. 164.1 УПК РФ).

4. Иные специалисты (криминалист, инженер-строитель, системный администратор, взрывотехник, кинолог со служебно-розыскной собакой и т.п.) – оказывают помощь следователю в ходе обнаружения, фиксации, изъятии и упаковке изымаемых объектов и следов, консультируют по вопросам, относящимся к их специальности.

Участие специалиста может оказаться необходимым при:

- — осмотре места автомобильного, железнодорожного или авиационного происшествия, при расследовании нарушений правил техники безопасности, повлекших тяжкие последствия;

- — необходимости осуществления видеозаписи, использования специальных поисковых приборов, проведении предварительного исследования объектов и веществ на месте происшествия;

- — работе со следами биологического происхождения;

5. Представители организации, предприятия, учреждения, если осмотр производится в помещении или на территории данной организации. В случае невозможности обеспечить участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

6. Собственник жилья, на территории которого проводится осмотр.

7. Иные лица (например, переводчик, потерпевший, очевидцы и лица, обнаружившие происшедшее; свидетели, подозреваемый, обвиняемый и его защитник).

Переводчик приглашается для участия в осмотре места происшествия в том случае, если:

— совершено посягательство на лицо, не владеющее языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, а его пояснения, которые он может давать в ходе осмотра места происшествия, имеют значение для правильной организации осмотра;

— когда на месте происшествия обнаружены документы или предметы с надписями на языке, которым не владеет следователь (дознаватель): личные документы преступника, упаковки от похищенных изделий, инструкции к ним и т.д.

Защитник может участвовать в осмотре места происшествия в случаях, когда это следственное действие производится с участием или по ходатайству его подзащитного, либо по ходатайству самого защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Обращаем внимание, что в случаях, когда понятые не участвовали в производстве осмотра места происшествия, при этом составить фототаблицу не представилось возможным по причине неисправности оборудования, протокол осмотра признается недопустимым доказательством.

Участвующих в следственном действии лиц необходимо отличать от присутствующих, которых не обязательно указывать в протоколе – охранников, рабочих, подготавливающих оборудование, находящегося рядом другого следователя и др. Участвующие наделены процессуальными правами, выполняют определенную роль, действия по поручению следователя.

Процессуальные основы производства осмотра места происшествия

|

УПК РФ |

Содержание нормы |

Порядок исполнения |

Рекомендации |

|

ч. 3 ст. 164 УПК РФ |

Производство следственного действия в ночное время не допускается |

Судебная практика допускает производство следственных действий в ночное время в случаях, не терпящих отлагательства, в таком случае правильно вынести постановление об осмотре, а после уведомить суд и прокурора в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ |

Предварительно получить письменные заявления о согласии с производством осмотра места происшествия от всех участников следственного действия, проживающих в жилище (абз. 2 п. 8 Постановления ВС РФ от 01.06.2017 № 19), данная мера не отменяет обязанность выполнения ч. 5 ст. 165 УПК РФ |

|

ч. 1 ст. 164 УПК РФ |

Осмотр только на основании постановления следователя |

При необходимости извлечения трупа из места захоронения (ч. 3 ст. 178 УПК РФ) |

Получить заявления от близких родственников или родственников покойного о согласии. При отсутствии такового, получить судебное решение |

|

ч. 2 ст. 164 УПК РФ |

Осмотр только на основании постановления суда |

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) или в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства не позднее 3 суток с момента производства уведомить судью и прокурора или в соответствии со ст. 165 УПК РФ, после получения судебного решения |

Чтобы провести осмотр без получения постановления суда необходимо получить заявления о согласии от всех проживающих в жилище лиц |

|

осмотра в отношении адвоката |

производятся только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого, в том числе в случаях, не терпящих отлагательства |

||

|

ч. 5 ст. 164 УПК РФ |

участие в осмотре |

Следователь удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, предупреждаются об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 УК РФ |

Подтверждается подписями в протоколе |

|

ч. 6 ст. 164 УПК РФ |

Применение технических средств, способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств |

Перед началом следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств |

В протоколе необходимо заполнить соответствующую графу, указав в ней кем именно и какие технические средства применяются. Далее в протоколе указать условия и порядок использования ТС, объекты, к которым эти средства применены, кем применены и полученные результаты |

|

ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ |

изъятие электронных носителей информации не допускается по ряду уголовных дел об экономических преступлениях |

см. ч. 4 ст. 164.1 УПК РФ, исключения п.п. 1-3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ |

Перед осмотром целесообразно назначить судебную экспертизу или полить судебное решение или сведения, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ |

|

ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ |

Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста |

Данные специалиста вносятся в протокол, в том числе сведения о его квалификации. В случае ходатайства законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации, специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. В протоколе делается запись об этом |

Познания специалиста должны подтверждаться соответствующими документами, копии которых приобщаются к уголовному делу. Целесообразно такие осмотры проводить с понятыми |

|

ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ |

Копирование следователем информации, содержащейся на электронном носителе информации |

В протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные результаты |

В протоколе указывается официальное наименование технических средств, инвентарные номера, путь копирования, объем сохраненных данных, наименования файлов и т.д. |

|

ч.ч.1, 2 ст. 166 УПК РФ |

Протокол составляется в ходе или непосредственно после осмотра. |

Протокол должен быть составлен на месте происшествия и предъявлен всем участвующим лицам. Может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле |

Не допускается составление протокола по фотографиям с места происшествия не на месте происшествия и в отсутствии участвовавших в осмотре лиц, (ч. 6 ст. 166 УПК РФ) протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. |

|

ст 166 УПК РФ |

Данные, указываемые в протоколе |

1) место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты; 2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности. 4) Процессуальные действия описываются в том порядке, в каком они производились, выявленные обстоятельства, а также излагаются заявления лиц и т.д. (указано выше) |

Обратить внимание – указываются полностью личные данные участников осмотра за исключением следователя. При описании погодных условий обязательно отразить реальный температурный режим на момент осмотра места происшествия именно на месте происшествия, скорость и направление ветра, снежный покров и т.д. |

|

ч. 7 ст 166 УПК РФ и ст. 167 УПК РФ |

Подписание протокола и удостоверение факта отказа от подписи или невозможности подписания протокола |

По завершению составления протокола он подписывается следователем и лицами, участвовавшими в осмотре. В случае отказа лица, участвующего в следственном действии, в том числе отсутствия у него возможности подписать протокол, следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, или понятых, если они участвуют в следственном действии. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. |

Возможно составить бланк объяснения о причинах отказа от подписи, в котором лицо собственноручно могло бы указать причины отказа. После этого, следователем данные причины должны быть указаны в протоколе, а бланк прилагать к протоколу осмотра |

|

ст. 176 УПК РФ |

Основания для осмотра |

осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Может быть проведен до возбуждения уголовного дела. |

Обратить внимание, что допускается до возбуждение уголовного дела проводить осмотры: — жилища и помещения; — предметов; — документов |

|

ч.ч. 2,3 ст. 177 УПК РФ |

Осмотр изъятых следов |

Производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен. В протоколе по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности предметов. Предметы должны быть упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра. |

Необходимо в протоколе указывать причины невозможности осмотра изъятых предметов на месте происшествия, сведения о месте куда данные предметы направлены, об упаковке. Предметы упаковываются и снабжаются пояснительными бирками на месте происшествия в ходе его осмотра. |

|

ч.ч. 4 и 6 ст. 177 УПК РФ |

Об участии привлеченных лиц в осмотре |

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе |

Необходимо в протоколе делать запись о том, что конкретным участвующим лицам предъявлены изымаемые предметы до, при и после изъятия, то есть они наблюдали процедуру от начала и до конца. |

Подготовительный этап осмотра места происшествия

Прибыв на место происшествия, следователю необходимо:

- зафиксировать время своего прибытия;

- убедиться, что жизни и здоровью участников осмотра места происшествия ничто не угрожает. При необходимости принять меры к устранению последствий происшествия (обезвреживанию взрывного устройства, разминированию территории, тушению пожара, ликвидации утечки газа, отравляющих веществ и т.п.);

- принять меры по оказанию помощи пострадавшим (если она не была оказана) и при необходимости организовать их транспортировку в лечебное учреждение;

- проверить организацию охраны места происшествия, при необходимости дать дополнительные указания по ее усилению, в частности по ограждению и охране отдельных следов;

- удалить с места происшествия посторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, не принимающих участие в осмотре или охране места происшествия;

- убедиться, что участвующие в производстве осмотра места происшествия лица отвечают требованиям, предъявляемым законом. Разъяснить им права, обязанности, в необходимых случаях предупредить о недопустимости разглашения сведений, ставших им известными при осмотре места происшествия, и о предусмотренной законом ответственности за нарушение этих требований, о чем взять у них подписку (ст. 60 УПК РФ);

- коротко опросить очевидцев и первыми прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, а также просмотреть видеозапись происшествия, если таковая имеется, чтобы собрать предварительные сведения:

— о происшествии, об участвовавших в нем лицах (количество, пол, возраст, рост, внешность, одежда, особые приметы и т.п.), о действиях каждого на месте происшествия, перемещениях лиц (откуда прибыли, в каком направлении скрылись), контактном взаимодействии друг с другом и с предметами окружающей обстановки;

— об изменениях, внесенных в обстановку места происшествия до прибытия следователя, о лицах, внесших указанные изменения. У них впоследствии отбираются образцы для сравнительного исследования в целях исключения из числа проверяемых лиц;

- 8. с учетом полученной информации выдвинуть предварительные версии:

- — о месте нахождения следов, их криминалистической природе. Зафиксировать их в предварительном схематическом плане места происшествия;

- — о сокрытии преступления и его следов, возможной инсценировке;

- 9. поручить оперативным сотрудникам сбор дополнительной информации о происшествии (обследование прилегающей территории, поквартирный обход с целью выявления очевидцев и лиц, представляющих оперативный интерес, а также событий, предшествовавших случившемуся и имеющих значение для дела, проверку по направлениям возможного движения преступника и т.п.).

- 10. распределить обязанности между членами следственно-оперативной группы и разъяснить специалистам и понятым их права и обязанности;

- 11. определить границы осмотра, которые включают:

- — место, где произошло исследуемое событие, а также участки территории, в пределах которых находятся следы и предметы, имеющие отношение к происшествию, например, участок местности, где преступник ожидал жертву;

- — участок местности или помещение, где преступник находился непосредственно перед совершением преступления (например, место ожидания жертвы);

- — пути подхода преступника на место происшествия и пути его отхода.

Стадия общего обзора (обзорная) места происшествия

1. Стадия общего обзора (обзорная) – осмотр проводится без изменения обстановки места происшествия, объекты не передвигаются и не берутся в руки. Выявленные следы, которые могут быстро утратиться или измениться, должны быть безотлагательно зафиксированы.

На основе анализа и оценки общей картины на месте происшествия определяются границы осмотра, выделяются объекты, подлежащие осмотру, намечается порядок передвижения участников по осматриваемой территории, методы исследования объектов и элементов обстановки.

Применяются следующие основные способы осмотра:

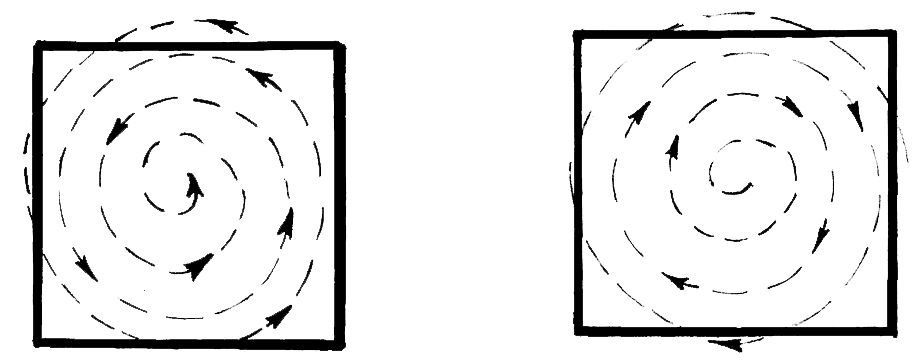

Концентрический – осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект (труп, сейф, автомобиль);

Эксцентрический – осмотр ведется от центра места происшествия к периферии по развертывающейся спирали;

Концентрический (слева) и эксцентрический (справа) способы осмотра

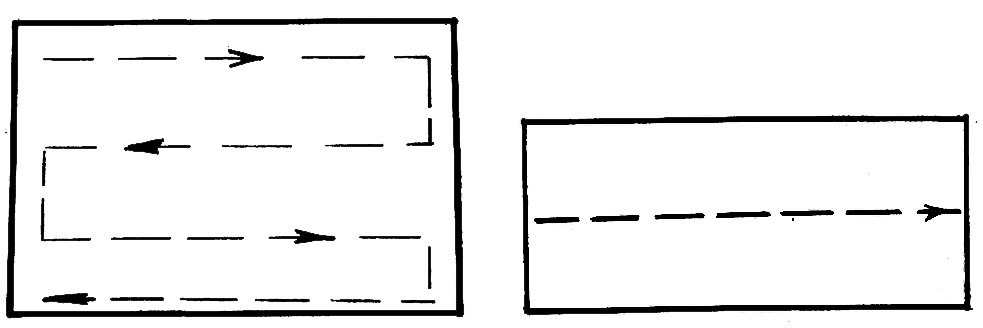

Линейный – осмотр от одной границы до другой, направление движения выбирается следователем – с севера на юг, с востока на запад и т.д. (осмотр места дорожно-транспортного происшествия, в поезде и т.п.).

Линейный способ осмотра

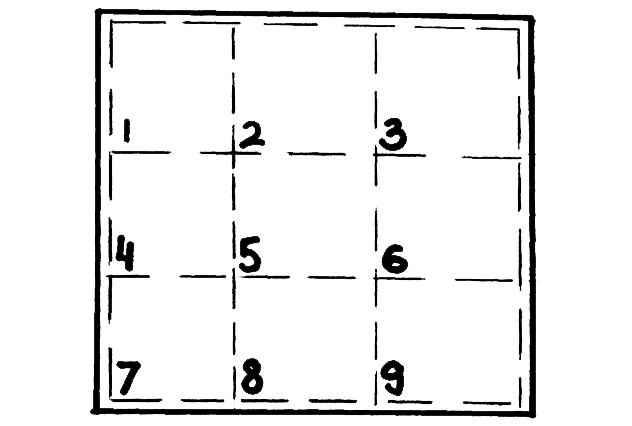

Узловой – последовательный осмотр (по отдельным узлам) помещений, например комнат в квартире, строений, участков местности.

Узловой способ осмотра

При выборе способа нужно учитывать конкретные обстоятельства. Так, помещение рекомендуется осматривать от входа, т.е. концентрическим способом. Осмотр открытой местности целесообразно вести от центра к периферии (эксцентрическим способом), так как в некоторых случаях в начале осмотра затруднительно определить границы места происшествия, либо фронтальным способом, если территория очень большая и ее можно разделить на участки.

При определении исходной точки осмотра учитывается продолжительность существования следов на месте происшествия, а также возможность нарушения или утраты одних следов при доступе к другим.

Целесообразно начинать осмотр от периферии, если возможна утрата следов, находящихся на периферии, в то время как сохранность следов в центре не вызывает опасений. Например, лицо, совершившее убийство, проникло в помещение через окно. При надлежащей охране следы и объекты, находящиеся в центре (место нахождения трупа), могут полностью сохраниться, в то время как находящиеся на периферии — под окном и на окне следы ног, брошенные предметы одежды – могут быть утрачены спустя непродолжительное время.

С учетом площади осматриваемой территории необходимо решить вопрос о привлечении дополнительных сил для прочесывания местности. Это могут быть военнослужащие расположенных вблизи от места происшествия воинских частей, представители волонтерских или добровольческих организаций.

В этой ситуации рекомендуется:

- — определить территорию, подлежащую прочесыванию.

- — составить список лиц, которые будут принимать в нем участие. При необходимости разбить их на группы и распределить между ними участки местности, подлежащие прочесыванию.

- — снабдить участников техническими средствами (щупами, тралами, вилами, граблями, металлоискателями, фонарями, навигаторами и т.д.).

- — поставить перед ними задачи, проинформировав о родовых, видовых и индивидуальных признаках искомых объектов.

Стадия детального осмотра (статическая и динамическая)

На данной стадии изучается обстановка места происшествия в целом и каждый объект в отдельности.

Эта стадия наиболее существенна для расследования уголовного дела. В ходе детального осмотра необходимо выявить признаки, позволяющие восстановить механизм совершения преступления.

Следует учитывать, что на месте проведения осмотра места происшествия необходимо исключить присутствие большого числа людей. Их передвижение в местах возможного нахождения следов преступления и микрообъектов недопустимо, так как прикосновение к предметам или их перемещение приведет к утрате важных объектов и невозможности их дальнейшего исследования. Также участники осмотра могут оставить на месте проведения следственного действия микрообъекты от своих предметов одежды, никак не связанных с обстановкой места осмотра. Следует выбрать конкретные места, где каждый из участников осмотра должен находиться, и так называемые коридоры, по которым они могут передвигаться. Следует избегать сквозняков, бесцельного перемещения предметов и трупа на месте осмотра, встряхивания или дополнительного складывания вещей (особенно изделий и волокнистых материалов), попадания влаги (дождя, снега) на объекты, потенциально имеющие значение для расследования. Лица, производящие осмотр должны соблюдать осторожность, чтобы не уничтожить следы, которые могут находиться на осматриваемых предметах, и не привнести новые следы, не относящиеся к событию преступления. Необходимо работать в тонких резиновых перчатках, надев специальную одежду из гладкой светлой ткани, бахилы на обувь, маску на лицо.

Сначала все объекты изучаются в статике, а затем в динамике. Статический осмотр объектов производится визуально, без изменения их положения. Составляется общее представление об объекте, фиксируется его внешний вид, положение, взаимоположение по отношению к смежным объектам, запах, состояние, визуальные следы. Осматривается поверхность объекта, не меняя его положения, проверяется наличие или отсутствие следов или предметов на объекте или под ним. Объекты фотографируются методом узловой и детальной фотосъемки, с помощью измерений фиксируется положение каждого из них относительно неподвижных ориентиров обстановки и других объектов. На статической стадии ни один из осматриваемых предметов нельзя брать в руки или перемещать.

При динамическом осмотре объект перемещается, изымается с места обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях освещения или внешней среды. Для осмотра, фиксации и изъятия следов используются технико-криминалистические средства. Объекты фотографируются с использованием метода масштабной фотосъемки, когда рядом с фотографируемым объектом помещается масштабная линейка. На динамической стадии перед изъятием или передвижением объекта его силуэт на месте происшествия должен быть зафиксирован школьным мелком.

Последовательность описания трупа. Общий осмотр трупа начинается с фиксации места его нахождения, положения, общего вида и позы трупа, т.е. расположения его частей относительно друг друга. Положение и поза трупа важны для формирования версий о механизме происшествия. Положение трупа, описывается относительно ближайших неподвижных объектов – входа в здание, окон и стен, полотна железной дороги, деревьев и пр.

Далее описываются предметы на трупе и в непосредственной близости от него. Если труп удерживается какими-либо приспособлениями, то эти приспособления также должны быть тщательно осмотрены и описаны. Затем осматривается и описывается одежда и обувь погибшего.

После этого, с участием судебно-медицинского эксперта проводится наружный осмотр трупа, включающий в себя общие сведения о нем. Затем проводится осмотр отдельных частей трупа и их повреждений.

После осмотра трупа, производится осмотр его ложа, которым является поверхность, на которой обнаружен труп. Выделяют три зоны ложа трупа: поверхность непосредственно контактирующая с трупом; проекция силуэта трупа; зона трупных выделений.

Не менее серьезное внимание должно быть направлено на отыскание в ходе осмотра таких распространенных объектов, как следы ног (обуви), транспортных средств или следов животных, исходя из конкретной ситуации. По ним чаще всего проводятся трасологические исследования. Особая осторожность нужна при осмотре объектов с предполагаемыми микроналожениями веществ, текстильных волокон или волос.

Кроме того, при осмотре места происшествия нужно учитывать и возможность обнаружения предметов и вещей, оставленных или забытых преступником: орудий взлома, оружия, масок, перчаток, веревок, носовых платков, пуговиц и расчесок, ношеной одежды (при переодевании), а также брошенных упаковок от сигарет, окурков, клочков бумаги и т.п. Особенно внимательно осматриваются пути прихода (проникновения) преступников на место преступления. Возможно обнаружение следов окровавленных орудий преступления, их отпечатков около карманов одежды подозреваемого и на их подкладке. Сведения о предполагаемых следах крови на подозреваемом (его одежде) можно использовать как для его розыска по горячим следам еще в ходе осмотра, так и при дальнейшем расследовании уголовного дела (выдвижении и проверке версий о лице, совершившем преступление).

Тщательный детальный осмотр позволяет обнаружить невидимые и слабовидимые потожировые следы рук, микроколичества крови либо ее замытые пятна, а также биологические выделения человека, волосы, волокна тканей, следы близкого выстрела, пули, гильзы, пыжи и др.

Кроме того, поднимая с пола (земли) оружие, иные предметы, передвигая мебель и т.п., следует мелом или иным способом точно обозначить их первоначальное местоположение для того, чтобы к концу осмотра в случае необходимости можно было восстановить прежнюю обстановку.

Заключительная стадия осмотра места происшествия

На данной стадии оценивается и анализируется вся собранная информация, проверяется, все ли задачи осмотра решены, объекты осмотрены, следы, предметы изъяты. В порядке контроля рекомендуется еще раз обойти место происшествия, чтобы убедиться, что все объекты были осмотрены в полном объеме и изъяты с места происшествия. Формируется и надлежащим образом заполняется протокол осмотра места происшествия, к нему прилагаются планы, чертежи, схемы. Упаковываются изъятые объекты, рассматриваются заявления и ходатайства участников осмотра. Все участвующие в осмотре лица знакомятся с протоколом, в котором ставят свои подписи. Составление протокола осмотра осуществляется в соответствии со ст. ст. 166, 168-180 УПК РФ. Статья 180 УПК РФ регламентирует общие правила составления протокола, который является доказательством (ст. 83 УПК РФ) и может быть оглашен в судебном следствии (ст. 285 УПК РФ). Нарушение правил составления протокола может повлечь признание его недопустимым доказательством (ст. 75 УПК РФ). Результаты применения дополнительных (к основному — протоколу) способов фиксации имеют юридическое значение приложений к нему. Они недействительны без протокола или без оформления их в протоколе.

Протоколы обычно составляются на специальных бланках. В случае отсутствия бланков, выполненных типографским, электронным или иным способом, протоколы могут быть написаны от руки (ч. 2 ст. 474 УПК РФ). Содержание протокола должно охватывать все юридически значимые моменты следственного действия. На практике следует учесть, что недостаток информации может привести к утрате доказательственного значения, а излишек — нет. При составлении протокола дается первоначальная оценка относимости сведений, которые заносятся в протокол при предположении о том, что они имеют значение для дела.

Управление криминалистики ГСУ

Следователь

производит осмотр места происшествия,

местности, помещений, предметов и

документов в целях обнаружения следов

преступления и других вещественных

доказательств, выяснения обстановки

происшествия, а равно иных обстоятельств,

имеющих значение для дела (ч.1 ст.176 УПК

РФ «Основания производства осмотра»).

Лица,

участвующие в осмотре. Осмотр

производится с участием понятых

(ч.1 ст.177 УПК РФ «Порядок производства

осмотра». Понятые вызываются в количестве

не менее двух. В качестве понятых могут

быть вызваны любые не заинтересованные

в деле граждане (ч.1 ст.60, с.170 УПК РФ)

Защитник

вправе в соответствии с п.5 ч.1 с.53 УПК РФ

участвовать в осмотре, проводимом с

участием обвиняемого (подозреваемого).

Защитник

также имеет право на основании п.5 ч.1

ст.53 УПК РФ с разрешения следователя

присутствовать при осмотре, если осмотр

проводится по ходатайству обвиняемого

или

самого

защитника.

В

необходимых случаях для участия в

производстве осмотра следователь может

пригласить соответствующего специалиста

(ч.1 ст.168 УПК РФ).

Порядок

производства осмотра. В

случаях, не терпящих отлагательства,

осмотр места происшествия может быть

произведен до возбуждения уголовного

дела (ч.2 ст.176 УПК РФ).

Осмотр

предметов и документов, обнаруженных

при выемке или обыске, осмотре места

происшествия, местности и помещения,

следователь производит на месте

производства соответствующего

следственного действия. В этом случае

результаты осмотра записываются в

протокол указанного следственного

действия (ч.2 ст.177 УПК РФ).

В

случае если для осмотра предметов или

документов потребуется продолжительное

время, или по иным основаниям, следователь

производит осмотр по месту производства

следствия (ч.3 ст.177 УПК РФ). В необходимых

случаях изымаемые предметы упаковываются

и опечатываются (ч.3 ст.177 УПК РФ).

Осмотр

почтово-телеграфной корреспонденции.

Осмотр

почтово-телеграфной корреспонденции

может производиться только на основании

судебного решения (ст.185 УПК РФ).

Осмотр

производится в присутствии понятых из

числа работников почтово-телеграфного

учреждения (ч.5 ст.185 УПК РФ).

Осмотр

трупа. Наружный

осмотр трупа на месте его обнаружения

производит следователь в присутствии

понятых и с участием врача – специалиста

в области судебной медицины, а при

невозможности его участия – иного

врача. При необходимости для осмотра

трупа привлекается также другой

специалист (ч.1 ст.178 УПК РФ).

Осмотр

жилого помещения.

Осмотр

жилого помещения производится только

с согласия проживающих в нем лиц или на

основании судебного решения (статья 25

Конституции РФ, ч.5 ст.177 УПК РФ).

Порядок

фиксирования хода и результатов

производства осмотра. В

соответствии со статьей 180 УПК РФ о

производстве осмотра следователем

составляется протокол с соблюдением

требований статей 164 и 166 УПК РФ. В

протоколе описываются все действия

следователя, а равно все обнаруженное

при осмотре в той последовательности,

как производился осмотр, и в том виде,

в каком обнаруженное наблюдалось в

момент осмотра. В протоколе перечисляется

и описывается также все изъятое при

осмотре (ч.2 ст.180 УПК РФ «Протоколы

осмотра и освидетельствования».

В

необходимых, случаях следователь

производит при, осмотре измерения,

фотографирование, киносъемку, составляет

планы и схемы, изготовляет слепки и

оттиски следов (ч.2 ст.166 УПК РФ).

Пример

нарушений порядка фиксирования хода и

результатов производства осмотра,

повлекших исключения из разбирательства

дела полученных доказательств.

38.

Допускаемые нарушения норм закона при

проведении освидетельствования.

Следователь

вправе произвести освидетельствование

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего,

свидетеля для обнаружения на их теле

следов преступления или наличия особых

примет, телесных повреждений, выявления

состояния опьянения или иных свойств

и признаков, имеющих значение для дела,

если при этом не требуется судебно-медицинской

экспертизы (ч.1 ст.179 УПК РФ).

В

случаях, не терпящих отлагательства,

освидетельствование может быть

произведено до возбуждения уголовного

дела (ч.1 ст.179 УПК РФ).

О

производстве

освидетельствования следователь

составляет постановление

(ч.2 ст.179 УПК РФ)

Следователь

не присутствует при освидетельствовании

лица другого пола, если освидетельствование

сопровождается обнажением этого лица.

В этом случае освидетельствование

производится врачом (ч4 ст.179 УПК РФ).

В

соответствии со статьей 180 УПК РФ о

производстве освидетельствования

следователем составляется протокол с

соблюдением требований статей 166 и 167

УПК РФ.

В

протоколе описываются все действия

следователя, а равно все обнаруженное

при освидетельствовании, в той,

последовательности, и в том виде, в каком

обнаруженное наблюдалось в момент

освидетельствования. В протоколе

перечисляется и описывается также все

изъятое при освидетельствовании (ч.2

ст.180 УПК РФ).

В

протоколе указывается в какое время,

при какой погоде и каком освещении

производилось освидетельствование,

какие технические средства были применены

и какие получены результаты (ч.3 ст.180

УПК РФ).

Недозволенные

приемы и методы производства

освидетельствования. При

освидетельствовании не допускаются

действия. унижающие достоинство или

опасные для здоровья свидетельствуемого

лица.

Соседние файлы в папке Зимняя сессия 4 курс

- #

- #

- #

Следственная ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Содержание

- 1 Признаки следственной ошибки

- 2 Классификация следственных ошибок

- 2.1 Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)

- 2.2 Ошибки при организации и планировании расследования

- 2.3 Тактические ошибки

- 3 Последствия следственных ошибок

- 3.1 Выявление и устранение следственных ошибок

Признаки следственной ошибки

Следственная ошибка должна обладать следующим набором признаков:

1. Следственная ошибка носит субъективный характер;

2. Следственная ошибка всегда представляет собой деяние в форме активного действия или осознаваемого отказа от выполнения такого действия (бездействия);

3. Следственным ошибкам свойственен достаточно высокий уровень латентности; и в силу этого лишь часть совершаемых следственных ошибок обнаруживаются и устраняются во время процесса расследования преступления;

4. Субъект следственной ошибки (следователь) осознаёт факт совершения только после начала её совершения, либо уже по её окончании;

5. Совершение следственной ошибки может приводить к ухудшению обострению сложившейся сложной следственной ситуации, либо к трансформации простой ситуации в одну из разновидностей сложных ситуаций.

Субъективный характер следственной ошибки предполагает, что ошибочное действие или ошибочную реализацию правильного решения совершает именно следователь (дознаватель), а не какое-либо иное лицо, принимающее участие в расследовании уголовного дела. Так, ошибка эксперта, дающего заключение, может в значительной мере повлиять на судьбу расследования, однако, очевидно, она относится к экспертным, а не следственным ошибкам.

Разумеется, мысль, пусть даже ошибочная, сама по себе оказать воздействие на ход расследования не способна, поэтому ошибкой следует признавать исключительно деяние следователя, которое может принимать форму действия или бездействия. Примером ошибочного действия может быть производство проверки показаний на месте в условиях конфликтной ситуации, когда существует риск дезинформации следователя, передачи обвиняемому сообщений от соучастников, находящихся на свободе, либо попытки побега из-под стражи. Однако чаще следственная ошибка проявляется в бездействии следователя, например, в невключении в состав следственно-оперативной группы определённого специалиста (в частности, кинолога), недостаточного планирования расследования, приводящего к формированию организационно-неупорядоченной ситуации и пр.

Следственная ошибка всегда представляет собой действие непреднамеренного характера, поэтому ошибка не может быть совершена умышленно. По этому признаку следственная ошибка дифференцируется от преступных нарушений закона.

Отличаются ошибки и от противодействия расследованию, которое представляет собой умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины и принятие справедливого решения. В то же время, можно считать, что ошибки могут быть результатом противодействия, в ситуациях, когда следователь не диагностирует правильного действия противостоящей стороны и под её влиянием принимает навязанную ему версию. При этом противодействие и передаваемая информация маскируются под объективные сведения и добросовестное выполнение процессуальных обязанностей, а следователь, таким образом, вводится в заблуждение . Обычно подобные ошибки проявляются в конфликтных, либо мнимо простых ситуациях.

Стоит также обратиться к вопросу соотношения следственной ошибки и ситуации тактического риска. Принимая венчурное (рискованное) решение, следователь зачастую может предвидеть возможность того, что его действия могут оказаться ошибочными и приведут к ухудшению сложившейся ситуации, но осознанно идёт на такой риск, не желая ухудшения сложившейся следственной ситуации.

Следуя высказанному ранее тезису о том, что следственная ошибка не может носить незаконный характер, очевидно, что выявление следственных ошибок крайне затруднительно, поскольку в значительном числе случаев (особенно это характерно для ошибок тактического характера), ошибка не фиксируется в процессуальных документах и выявить её возможно лишь благодаря умелому применению аналитических методик.

Механизм совершения следственной ошибки предполагает, что ошибкой может считаться лишь непреднамеренное деяние следователя, а её восприятие, локализация, а затем и устранение последствий появляются лишь после начала ошибочных действий по её реализации. В противном случае речь уже пойдет не об ошибочных деяниях следователя, а об осознанном нарушении процессуального закона и криминалистических рекомендаций.

Ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация следственных ошибок

Следственные ошибки могут быть классифицированы исходя из их структурного наполнения. Такая классификация может включать в себя следующие группы:

1) технические ошибки;

2) технологические ошибки

3) ошибки при организации и планировании расследования

4) версионные ошибки;

5) тактические ошибки.

Указанные ошибки характерны для расследования преступлений любых категорий и могут совершаться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования.

Технические ошибки характерны для производства следственных действий, требующих применение технико-криминалистических средств при проведении осмотров, обысков экспертиз и других действий, предусмотренных УПК РФ, где требуется применение технико-криминалистических средств. Наиболее распространены такие ошибки при производстве осмотров места происшествия, обыска и судебных экспертиз.

Сущность этой группы ошибок состоит в недостаточном использовании, либо неприменении вообще технико-криминалистических средств.

К примерам технической ошибки могут относиться нежелание использовать для поиска следовой информации инфракрасные, ультрафиолетовые осветители, современную поисковую технику, например, нелинейных радиолокаторов и т. д.

К технологическим ошибкам относят неполное вовлечение объектов в процесс поиска следов при применении технических средств, ошибки при отборе проб, образцов для сравнительного исследования, производимых без соблюдения необходимых технологических рекомендаций. Например, следователь упаковывает следы крови без предварительной их сушки, либо не соблюдает технологические правила отбора проб грунта, либо неверно определяет границы осмотра при пожарах и взрывах.

Технические и технологические ошибки появляются на стадиях собирания, исследования и сохранения доказательственной информации и обладают высокой степенью латентности.

Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)

Первоначальные сведения о преступлении, поступающие к следователю, чаще всего неполны, отрывочны, противоречивы и ненадёжны. При таком недостатке информации, когда любое объяснение кажется вероятным, построить версию возможно только тогда, когда по делу уже собран неполный, но достаточный для предположительных выводов объём исходных данных (фактическая база версии).

Таким образом, у следователя имеется возможность одновременного построения нескольких версий на одной и той же, нередко неполной фактической базе. В подобной проблемной ситуации выдвинуть версию и сосредоточить поиск доказательств только в одном направлении означает совершить серьёзную ошибку и поставить под угрозу успешное раскрытие преступления. Поэтому следователь выдвигает несколько наиболее правдоподобных версий, основываясь на личном и обобщённом (коллективном) опыте.

Ошибка увлечения типичной версией выражается в том, что недоказанные аргументы обосновывают недоказанный тезис.

В условиях неполноты фактических данных обычно используются типичные версии. Становясь приоритетными в расследовании, в ряде случаев они не оправдываются.

Изучение материалов дел об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, показало, что по многим из них на ранних этапах расследования можно было бы выдвинуть более конкретные версии. Они могли быть основаны на доминирующих розыскных признаках вероятного преступника, таких как характеристика личности с преобладанием мотива убийства, навыков, наклонностей, привычек, места жительства и пребывания, уровень образования и семейное положение, наличие каких-либо патологий, наличие судимостей, что значительно повышает вероятность отражения данных в регистрационных документах, а также более точно применить для розыска сведения о внешности субъекта убийства.

Ошибки при выведении из версий логических следствий многообразны, выделим основные. Выводные следствия это заключения об исследуемых явлениях, которые возникают в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления, а также — событием непреступного характера. Если выдвигать версию о том, что лицо находилось на месте происшествия, то логическим следствием является умозаключение, что субъект оставил свои следы, которые необходимо выявить и исследовать. Если следов не окажется, то надежность версии уменьшится, она будет ослаблена, но не опровергнута. Необходимо выдвигать всевозможные логические следствия и установить, подтверждаются они или нет.

Ошибкой является выведение не всех возможных логических следствий, что не позволяет до конца проверить достоверность выдвинутой версии. Данная ошибка приводит к утрате информации и к правоприменительной ошибке – сужению пределов доказывания.

В связи с тем, что версия носит характер предположения, и часто является умозаключением по аналогии, выводы которого гипотетичны, а недостоверны – возникает опасность следующей ошибки. Например — в том, что выводимые из версии следствия занимают место недостающих доказательств и принимаются как исходные данные по делу. При этом игнорируется переход от логического следствия к логическому основанию. Значит, происходит замена необходимых следствий возможными и то, что нуждается в дополнительной проверке, принимается как достоверное. Усиление версии также может ошибочно подменяться её достоверностью.

В дедуктивном процессе построения версий используются однозначные и многозначные (правдоподобные) умозаключения. Ошибки при построении логических следствий в данном случае проявляются в том, что многозначные умозаключения, выведенные из версии, принимаются за однозначные. Например, неподтвержденное следствие подменяется его опровержением. Так, для проверки алиби недостаточно установить факты его неподтверждения – нужно собрать опровергающие его доказательства.

Ошибка «смешения объективной связи со случайным совпадением фактов» является наиболее опасной при выдвижении и проверке версий. Например, нахождение лица на месте преступления; оставление им следов; публичные угрозы потерпевшему; нахождение на месте преступления орудия принадлежащего конкретному лицу и т.п. Данные совпадения требуют проверки. Необходимо сомневаться в количестве собранных доказательств и по мере возможности, особенно если преступление совершено в условиях неочевидности, увеличивать доказательственную базу, так как уверенность в виновности лица «притупляет» бдительность. С.П.Зеленковский называет эту ошибку – использование недостоверных исходных данных для выдвижения версии.

Ошибки при проверке версий выражаются в том, что не все версии по данному делу проверяются либо проверка не доводится до конца. Проверка и опровержение ложных версий является условием полноты и всесторонности предварительного следствия, иначе выводы следствия становятся неубедительными. Например, недопроверка алиби зачастую является основанием для дополнительного расследования. Исследования подтверждают множество фактов отсутствия проверки алиби лиц, что недопустимо, т. к. может привести к несправедливому приговору.

Ошибка смешения версий состоит в том, что частная версия ошибочно принимается за общую. Между тем, подтверждение частной версии не означает подтверждение общей. Для этого должны быть разработаны все частные версии. Как известно, общие версии объясняют содержание и сущность преступления в целом. А частные – происхождение и содержание отдельных фактов (например, цели совершенного деяния).

Повышение надёжности основной версии достигается при наличии опровержения других, наиболее возможных. Исследованием установлено отсутствие в уголовных делах материалов, опровергающих другие версии. Возможно, фактически они проверены, но документов, подтверждающих это, в материалах уголовного дела нет.

Версионные ошибки чаще встречаются при поиске и оценке уголовно-релевантной информации.

Следственная версия предшествует плану расследования, определяет его содержание и структуру. Значит, версионные ошибки обуславливают ошибки планирования.

Ошибки при организации и планировании расследования

Обобщение уголовных дел показало, что наибольшую распространенность получили ошибки при подборе состава следственно-оперативной группы и специалистов – участников предварительного расследования. Грубейшей ошибкой является проведение осмотра без судебного медика, специалиста-криминалиста, без участкового уполномоченного полиции, которому известна обстановка на вверенной территории.

Ошибки организации проявляются также в некритическом подборе членов СОГ и других исполнителей следственных действий, а также – в неправильном распределении обязанностей между ними. Ошибочное поведение участников СОГ или следственного действия, может быть замечено, но остаться без необходимой реакции следователя.

Ошибки при управлении процессом расследования также достаточно распространены. Действия по управлению процессом расследования связаны с определением его пределов, сроков, порядка проведения (предъявление обвинения), вынесением постановлений (постановления об избрании меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела).

Ошибкой в данном случае является несвоевременное принятие решений и действий, влекущие к волоките, утрате возможности получения достаточных доказательств, нарушениям прав граждан и т.д. Одно из наиболее распространенных явлений расследования – запоздание и преждевременность принятия решения или совершения действия.

В частности, эффективность работы СОГ зависит от своевременности её создания. Если время упущено, то это может снизить качество первоначального этапа расследования. В свою очередь, создание СОГ зависит от своевременности возбуждения уголовного дела. Результаты изучения уголовных дел о тяжких телесных повреждениях со смертельными исходами показали, что в числе причин, по которым такие преступления остаются нераскрытыми не последнее место занимают несвоевременность их возбуждения и несвоевременное создание СОГ.

В ходе исследования дел прослеживается «жёсткая» связь между временем назначения экспертизы и продлением сроков предварительного расследования дела. Причины продления сроков могут быть объективными, если исследования экспертизы, назначенной вовремя, требуют значительного количества времени (например, наблюдение за испытуемым в ходе производства стационарной психиатрической экспертизы) или в ходе расследования возникли новые обстоятельства и субъективными, если совершены ошибки планирования при назначении экспертиз.

В частности, достаточно распространённым явлением на практике является затягивание сроков назначения экспертиз, так как имеется возможность для назначения экспертного исследования с начала работы по расследованию конкретного преступления. При этом ссылка на отсутствие в уголовном деле результатов экспертизы зачастую лежит в основе ходатайств о продлении сроков расследования.

В большинстве исследованных уголовных дел, расследование по которым продлевалось на срок свыше шести месяцев, крайне несвоевременно (через 2-3 месяца) назначались судебно-психиатрические экспертизы.

Со временем представленные следы утрачивают свои качественные характеристики, таким образом, искусственно и неоправданно сужаются возможности доказывания.

Поспешность отличается от запоздания и объясняется отсутствием терпения и выдержки. Это своеобразная лень мысли, которая приводит к прекращению оценки информации и принятию преждевременного решения.

Ошибки при управлении процессом расследования могут также выражаться в низком контроле над деятельностью СОГ, в несогласовании планов СД и ОРМ, их можно назвать ошибками взаимодействия. Они связаны с недостатками координации действий следователя с органами дознания. Их проявление приводит к слабому использованию следователем больших возможностей оперативно-розыскного аппарата.

Отсутствие планирования, нарушение его принципов, необходимой последовательности запланированных действий относятся к латентным недостаткам расследования. Необходимость планирования безусловна. Хотелось бы обратить внимание на составление планов обследования местности при производстве поисковых мероприятий, без которых преступления могут остаться нераскрытыми. Примером является уголовное дело по факту убийства Г., когда труп жертвы был обнаружен через 2 года. Ошибка состояла в том, что отсутствовал план осмотра обширной территории, в пределах которой находился труп. Вследствие чего она изначально была осмотрена достаточно хаотично. Уголовное дело осталось нераскрытым.

Отсутствие рабочих версионных планов также достаточно распространенный недостаток, ведущий либо к не раскрытию преступления, либо к неполноте расследования.

Указанные ошибки влекут возникновение технико-технологических и тактических следственных ошибок, они появляются на стадиях собирания, оценки и использования уголовно-релевантной информации.

Тактические ошибки

К тактическим относятся ошибки, выражающиеся прежде всего в том, что при расследовании не проводятся процессуальные действия, необходимость которых обусловлена содержанием имеющейся следственной ситуации. Они проявляются в отсутствии допросов лиц, чьи показания важны для расследования, а также — других следственных действий. При этом остаются не допрошенными свидетели, потерпевшие или эксперты. Если необходимость их допроса устанавливается в суде, то показания ранее не допрошенных лиц могут значительно изменить сложившуюся ситуацию.

Напрямую от дачи показаний лицами, участвующими в деле, зависят такие следственные действия, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, опознание. Проведенное нами обобщение судебно-следственной практики показало, что в ряде ситуаций они не проводятся, несмотря на явную, настоятельную необходимость. Отдельно необходимо отметить несоблюдение рекомендаций по использованию специальных познаний, особенно экспертиз. Несмотря на то, что в ходе расследования изымаются образцы, имеются объекты, которые можно идентифицировать, экспертизы не назначаются и не проводятся.

К следующему виду тактических ошибок относится производство следственных действий без учета обстоятельств совершения преступления. Наиболее ярко они проявляются при производстве следственного эксперимента, когда не обеспечивается соблюдение принципа воссоздания условий, приближенных к реальной обстановке, в которой выполнялись проверяемые действия. Она основана на недостаточном изучении механизма преступления, а также — несоблюдении тактико-криминалистических рекомендаций. Например, по делу Х., совершившего убийство и проникшего на место преступления через форточку, был проведен эксперимент. Не располагая анатомическими данными о преступнике, следователь по своему мнению подобрал человека среднего телосложения и при проведении серии опытов установил, что при проникновении в квартиру должен был быть нарушен порядок на столе, не наступить на который в данном случае невозможно. Когда преступник был задержан, его показания противоречили результатам эксперимента. Повторный следственный эксперимент подтвердил его показания и опроверг результаты следствия. Не была, да и не могла быть в данном случае предусмотрена физическая подготовка и ловкость преступника.

Следующая ошибка выражается в принятии тактических решений, не основанных на данных, собранных при расследовании уголовного дела. Причем, по мнению следователя, имеется реальная возможность получения нужной информации. Диапазон таких ошибок достаточно велик. Например, принимается решение о привлечении лица в качестве подозреваемого при отсутствии оснований для его задержания или применения меры пресечения.

Последствия следственных ошибок

Ошибки могут привести к следующим последствиям:

1) сокращение в процессе досудебного или судебного производства числа эпизодов преступной деятельности или количества лиц, обоснованно привлекаемых к уголовной ответственности;

2) привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, в том числе – неустановление обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК, ст. 26 УК РФ) либо обстоятельств невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ);

3) приостановление уголовного дела за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

4) направление уголовного дела на дополнительное расследование;

5) необоснованное прекращение уголовного дела;

6) постановление судом оправдательного приговора.

Выявление и устранение следственных ошибок

В комплекс действий, по исправлению следственных ошибок входят два этапа: диагностика ошибок и их устранение.

Диагностика — это исследование уголовного дела, направленное на выявление ошибок. Она выражена системой действий, включающих их поиск и оценку на этапе предварительного расследования, и направлена на результат, определяющий программу устранения ошибок. Таким образом, диагностика ошибок интегрирует рациональное и практическое, являясь продуктом профессионального мышления следователя.

Поиск следственных ошибок – это первый этап диагностики, заключающийся в обнаружении и исследовании исходных, выводных и «главного» доказательства, вокруг которого группируются вспомогательные. Это оценка собственного расследования по критериям качества, включающая в себя:

а) анализ содержания условий сложившейся следственной ситуации (с учётом того, имеется или нет заподозренный);

б) проверку (как мысленную, так и деятельностную) достоверности полученной информации (с обращением особого внимания на следственные действия и исследования, в которых следователь сам не принимал участия);

в) установление своевременности, полноты и качества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом энтропии уголовно-релевантной информации и возможности преступника скрыться от следствия и обеспечить противодействие расследованию;

г) исследование достоверности, обоснованности выводов, соблюдения при их построении логических правил, а также норм процессуального и материального права.

При поиске рекомендуется применение метода рефлексии, позволяющего выявить латентные детали, искажающие истину. Метод наблюдения на стадии поиска ошибок также эффективен. Он позволяет анализировать поведение участников, а также — изучать информацию, содержащуюся в документах, имеющих отношение к делу.

Следующий метод, который используется для поиска следственных ошибок – абстрагирование. Сущность его состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений и предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих следователя сторон этих предметов.

В данном случае предпочтительно применять изолирующую абстракцию, состоящую в том, что из объекта изучения мысленно выделяются определённые обстоятельства или их свойства, которые изучаются как нечто самостоятельное.

При этом рекомендуется концентрировать внимание на тех позициях, которые подпадают под категорию следственных ошибок, отвлекаясь от всех других недостатков, содержащихся в материалах дела.

Сравнение также является одним из методов, применяемых на этапе поиска. Сравниваемые объекты играют различную роль в ходе их сопоставления. Один из объектов признаки которого известны и не вызывают сомнения, служит образцом, по которому происходит сравнение. Такой объект в литературе именуется моделью, а второй объект, который сравнивается с моделью, именуется прототипом. Моделью является предмет доказывания. При наличии предусмотренных в законе обстоятельств, подлежащих установлению и с учётом особенностей конкретного уголовного дела можно создать мысленную модель соответствующего деяния. Прототип в данном случае – доказанная следователем версия о совершённом преступлении.

Исчерпывающее выдвижение версий, всесторонне раскрывающих деяние — приём поиска следственных ошибок на этапе предварительного расследования. Убеждение следователя в правильности своих выводов формируется тогда, когда иные версии, кроме доказанной, окажутся неверными. Выявление ошибок в версиях осуществляется анализом доказательств, собранных в процессе расследования. Исследовав все версии и получив вывод о том, что происшедшее событие объясняется ещё и другой, не исследованной версией, нужно полагать, что событие расследовано не полно.

Методы поиска ошибок необходимо использовать в совокупности, не допуская увлечения одним из них.

Поиск ошибки кончается её обнаружением, после которого следует второе действие этапа диагностики — оценка ситуации следственной ошибки. При обнаружении следственной ошибки нужно определить момент её появления, выявить её последствия. При этом нужно учитывать, что она могла произойти параллельно или повлечь другую ошибку.

Необходимо выявить на какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия она повлияла. Если уголовное дело представлено большим количеством эпизодов и обвиняемых лиц, следует составить схему «Проявление ситуации следственной ошибки», позволяющую адекватно оценить обстановку.

Второй этап комплекса действий по исправлению следственных ошибок – их устранение. К нему относятся:

1. Локализация следственной ошибки. Она связана с немедленным пресечением распространения влияния ошибки на расследование.

2. Ликвидация либо нейтрализация последствий следственной ошибки. Она связана с определением адекватных способов ликвидации. Для применения способов ликвидации ошибок, совершенных на предварительном расследовании, должны реально иметь место:

а) факт наличия ошибки;

б) направленность методов устранения ошибок на восстановление нарушенных прав граждан;

в) основания (при необходимости, процессуальные) у субъекта на применение того или иного способа ликвидации.

Следует различать процессуальные и криминалистические способы исправления ошибок.

К процессуальным способам относятся:

- дополнение и изменение обвинения следователем (ст.175 УПК РФ);

- удовлетворение следователем заявленных ходатайств по уголовному делу (ст. 121 УПК РФ);

- полное или частичное прекращение уголовного дела (ст.ст.212, 213 УПК РФ) и др.;

- отмена необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении уголовного дела, а также изменение мотивировки таких решений;

- изменение или отмена уголовно-процессуальных мер пресечения с мотивированной ссылкой на допущенную следственную ошибку.

К криминалистическим способам относятся:

- проведение повторных допросов, экспертиз;

- отмена сопутствующих ситуации следственной ошибки оперативно-розыскных поручений;

- проведение дополнительных следственных действий (например, эксгумации трупа) и т.д.

То есть криминалистические способы исправления заключаются в выявлении обстоятельств, позволяющих ликвидировать ситуацию ошибки.

3. Устранение последствий ошибки (если таковые имеются). Последующие стадии алгоритма могут быть выполнены с разрывом во времени с предыдущими.

4. Анализ и устранение причин её возникновения.

5. Действия по предупреждению ситуации следственной ошибки. В данном аспекте следует выделить меры общепрофилактического характера и меры индивидуально-профилактического характера.