Около 87% компаний совершают ошибки в ходе реализации своей стратегии, поэтому лишь малая доля компаний может с уверенностью сказать, что стратегия действительно работает и приносит желаемые результаты.

Основные причины неудач при внедрении стратегии:

- постоянные изменения и повышение уровня сложности окружающей среды;

- отсутствие в компании стимулирования сотрудников на реализацию стратегии;

- персонал не понимает саму стратегию и связь своих конкретных действий в компании со стратегией.

Примерно 60% компаний в своих проектах и действиях не следуют намеченной стратегии. Можно сказать, что деятельность сотрудников в таких компаниях заведомо не может приводить к реализации стратегии.

Поэтому важно перейти от стратегии на бумаге к понятным практическим инструментам:

- с использованием легких и понятных в использовании IT инструментов

- на базе гибких моделей и решений

- основанным на долгосрочном видении собственника будущего компании

- с краткосрочными действиями и задачами

1. СТРАТЕГИЯ НЕ ОСОЗНАЕТСЯ ЕЕ НОСИТЕЛЕМ

Чаще всего проблема встречается в малом и микро-бизнесе.

Действия руководителя являются образцом, а сам руководитель осуществляет руководство компанией и принимает решения лишь на основе интуиции и собственного видения конкретной ситуации. В таком случае стратегия не формализована и сотрудники (как и сам руководитель) не в состоянии объяснить основное содержание стратегии.

2. СТРАТЕГИЯ СОДЕРЖИТ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Очень часто предприниматель пытается поставить в стратегии очень много целей и задач и тем самым догнать всех зайцев сразу. Максимализм в этом случае не приводит ни к чему хорошему, потому что на практике это невозможно. Смысл стратегии заключается в концентрации усилий и ресурсов на ключевых направлениях бизнеса. К тому же задачи иногда не дополняют друг друга, а зачастую противоречат сами себе.

3. СТРАТЕГИЯ НЕ СИНХРОНИЗИРОВАНА МЕЖДУ НОСИТЕЛЯМИ

Любая компания — сложная структура с определенным количеством линейных сотрудников, руководителей и даже собственников. Поэтому прежде, чем приступать к реализации стратегии, следует определиться с видением стратегии всех ключевых сотрудников и прийти к общему знаменателю. Тем более, каждый представляет свое направление в бизнесе и хочет, чтобы при реализации стратегии ему жилось хорошо. У каждого представителя компании свое видение стратегии, ее основных целей и перспектив компании.

4. СТРАТЕГИЯ НЕ ФОРМАЛИЗОВАНА, НЕ ЗАФИКСИРОВАНА НА БУМАГЕ

Любой договор или соглашение в процессе ведения бизнеса всегда фиксируются документально. Но внутренних договоренностей внутри бизнеса это чаще всего не касается, поэтому стратегия оказывается сформированной лишь в головах, а не на бумаге. В таком случае и реализовывать получается нечего. Культура формализации внутренних решений и договоренностей в бизнесе еще не сформирована. Поэтому самое время начинать это делать.

5. СТРАТЕГИЯ АБСТРАКТНАЯ, ОТОРВАННАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Всем знакомые и до боли заезженные фразы не редко лежат в основе стратегии компании. Каждый слышал такие цели: “высокая эффективность”, “лидерство на рынке” и т.д. И каждый по своему трактует каждую подобную цель. Поэтому общих формулировок нужно избегать. В стратегии должны быть прописаны конкретные действия каждого сотрудника для реализации общих целей. Каждый должен однозначно понимать, каких результатов от него ждет компания.

6. СТРАТЕГИЯ НЕИЗВЕСТНА СОТРУДНИКАМ

Стратегия существует, она формализована, в ней отсутствуют общие формулировки и цели. Все, кто был причастен к ее созданию, рады, воодушевлены ее реализацией. И на этом пожалуй все. И спросив сотрудников о стратегии, они ответят, что знают о ее существовании, но содержание ее остается для них загадкой.

Поэтому возникают следующие проблемы.Очень важно после создания качественного содержания стратегии, довести до ключевых сотрудников основные тезисы и роль каждого в ее реализации. И ошибочно думать, что презентовав стратегию для всех, всем сразу станет понятно, что делать.

7. СТРАТЕГИЯ НЕПОНЯТНА СОТРУДНИКАМ

В этом случае важно правильно преподнести стратегию сотруднику, чтобы он ее прочитал, понял, осознал. Ключевую роль здесь играет структурирование документа. Нет необходимости обязывать каждого учить всю стратегию наизусть. Достаточно, чтобы каждый изучил и понял общие цели и свои задачи. Большое количество информации только оттолкнет сотрудников от стратегии.

8. СОТРУДНИКИ НЕ РАЗДЕЛЯЮТ СТРАТЕГИЮ

Любая инициатива руководства всегда воспринимается исполнителями негативно. И не важно, хорошо от этого или плохо станет потом жить.

Чтобы ваша команда приняла и поверила в необходимость предлагаемых перемен и решений, нужно непосредственное участие коллектива в создании самой стратегии. И в этом случае, как раз важным может оказаться только участие. Ведь сложно не принять то, что создали вы сами, пусть и при минимальном участии.

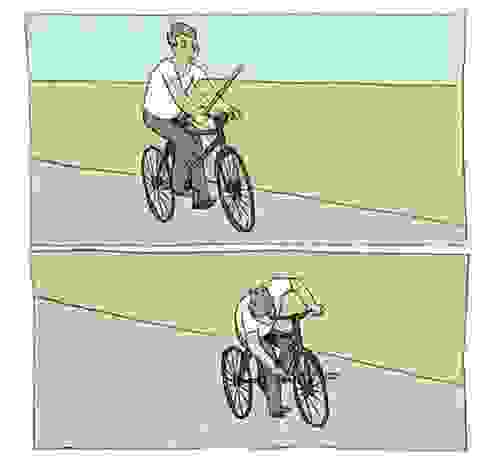

9. СТРАТЕГИЮ ПРИДУМАЛИ И ЗАБЫЛИ

Разработка стратегии как самоцель не принесет никаких результатов. На следующий же день после обсуждения и доведения основных тезисов стратегии. она успешно забудется и затеряется в папке с документами. Для успешной реализации намеченных планов очень важно разработать систему мониторинга и контроля за ходом реализации стратегии. Планы могут остаться планами, а каждый так и продолжит заниматься своими текущими делами. Регулярно актуализируйте планы и задачи, контролируйте исполнение, напоминайте об общей цели, к которой идет компания и о личных целях сотрудников. Вся текущая деятельность компания должна вести только к реализации намеченной стратегии.

10. ФОРМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия развития компании задокументирована, согласована со всеми ключевыми участниками, доведена до коллектива предприятия, выполнение задач контролируется. Но стратегия живет своей жизнью, а предприятие своей. Как правило такая ситуация возникает в том случае, если кто-то просто решил, что стратегия должна быть. И здесь решающим является не содержание, а просто ее наличие.

И советовать здесь что-то бессильно. Если у компании хватает резерва эффективности, чтобы не заморачиваться со стратегией и делать ее формальной, значит она может себе это позволить. Тем более инициатива идет от руководства, поэтому изменения возможны только, когда руководство осознает наличие проблемы.В результате стратегия создана под текущие задачи компании, выполняются все требования и планы, но никакой ценности в этом нет.

Источник: материалы сайта logist.by

Следующей, немаловажной проблемой является конфиденциальность предпроверочной работы согласно с внутренним регламентом налоговых органов [4]. Следовательно, при запрашивании и получении информации от отделов камеральных налоговых проверок, а также выездных отделов о ранее проведенных выездных налоговых проверках, требуется не нарушать принцип конфиденциальности предпроверочной работы.

Таким образом, для достижения наилучших результатов при организации и проведении выездных налоговых проверок необходимо соблюдать отделами налогового органа общей цели, направленной как на повышение результативности выездных налоговых проверок, так и на избежание малоэффективных проверок [5].

Литература

1. Манушина О. В. Проблемы организации выездных налоговых проверок // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2014. № 19. С. 33-35.

2. Алехин С. Н., Устинова Т. Е. Основные направления реализации прав налогоплательщиков при подготовке и проведении выездных налоговых проверок // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 2-1. С. 83-88.

3. Нестеренко А. С. Организация и проведение выездной налоговой проверки: методические подходы // Вестник Саратовского государственного социально -экономического университета. 2010. № 4. С. 87-91.

4. Никулина Е. В. О проблемах эффективности планирования выездных налоговых проверок // Теория и практика общественного развития. 2011. № 6. С. 278-281.

5. Мамиек Л. А. Выездные налоговые проверки и их роль в системе налогового контроля // В сборнике: Экономическая наука и практика Материалы III Международной научной конференции. 2014. С. 161-165.

Ошибки стратегического планирования на примере технологических компаний Воронкевич А. Б.1, Митус Е. Ю.2

1Воронкевич Алена Борисовна / Voronkevich Alena Borisovna — студент; 2Митус Елена Юрьевна /Mitus Elena Jur’evna — студент, факультет менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Аннотация: в статье рассматриваются наиболее распространенные ошибки, допускаемые менеджментом крупных компаний при осуществлении долгосрочного планирования, приведены примеры таких ошибок и предложены рекомендации по распознаванию сигналов, предупреждающих о возможных угрозах для дальнейшего функционирования бизнеса.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, ошибки долгосрочного планирования.

В большинстве крупных компаний стратегическое планирование считают обязательным пунктом в системе управления, который разрабатывается несколько раз за всю жизнь предприятия, при этом нисколько не помогая в работе и деятельности фирмы. Вероятно, одна из причин такого балласта в том, что для разработки самой главной стратегии предприятие берет на аутсорсинг внешних людей — партнеров из

консалтинга со стороны, которые имеют лишь поверхностное представление о деятельности предприятии, а его цели существования вкратце рассказаны топ-менеджерами. Однако административный и младший персонал, также подающий идеи для развития и продвижения компании, будет гораздо более увлеченно и заинтересованно работать, понимая, что он делает и к какой глобальной цели движется, внося свои идеи, навыки и умения в общий вклад. Никакая стратегия не может считаться эффективной, если она спущена как очередное указание к реализации «сверху-вниз».

Другим фактором, препятствующим продуктивному осуществлению стратегического плана, будет излишняя бюрократия на предприятии, а также отсутствие обратной связи с работниками. В качестве положительного примера можно привести пример стратегического и тактического планирования в компании «Ostrovok.ru»: ее CEO — Серж Фаге раз в квартал или в полгода проводит «all-hands» -мероприятие, собирающее всех сотрудников в одном месте. Топ-менеджер рассказывает и показывает в конкретных цифрах, которые предоставила ему статистика, на какой уровень продаж, уровень доверия со стороны пользователей, показатели эффективности рекламы за этот период вышла компания, по возможности стараясь оценить вклад каждого сотрудника в продвижении к общей цели, которая корректируется, если сложившаяся рыночная ситуация этого требует, или же остается неизменной, но обозначаются методы приближения к ней.

Показателен пример и компании «Nokia»: занимая долгое время лидирующие позиции на рынке, фирма сильно расслабилась и испортила свою внутреннюю инфраструктуру бюрократией, чрезмерным аутсорсингом и огромным количеством бесполезной «менеджерской прослойки» [3].

Еще одним модным направлением для управления предприятием и его долгосрочными целями является бенчмаркинг — система поиска лучших управленческих решений и технологий и внедрение их к себе на фирму. Однако, как показывает практика, опыт гигантов рынка, их технологии и наработанные практики будут не эффективны для начинающих свою работу фирм-стартапов ввиду размера, специфики и стратегии большого предприятия.

Каким же образом менеджеры могут распознать появление цепи стратегических ошибок? Всегда находить легкий и точный ответ на этот вопрос невозможно, однако существует ряд наводящих сигналов, появление которых должно служить предупреждением о необходимости дальнейшего анализа ситуации.

Непонимание сотрудниками существующей стратегии. Отказываясь брать во внимание недовольство работников, менеджмент не учитывает тот факт, что зачастую именно работники вступают в непосредственный контакт с потребителями и поэтому первыми могут понять, что дела обстоят не так хорошо, как ему представляется. В свое время в компании Kodak разгорелся спор о будущем цифровой фотографии: новички активно продвигали идею развития в сфере цифровых технологий, а старожилы горой стояли за отказ от внедрения цифровой фотографии. Присутствовавший там менеджер потом рассказывал, как именно в этот момент осознал, что совершил карьерную ошибку: все были настроены против инновационной технологии. Он уволился через год [1, с. 12].

Запаздывание перестроения деятельности в связи с изменившимися ожиданиями рынка. Компании, успешно перестроившие свою деятельность единожды, должны, возможно, даже интенсивнее других работать над тем, чтобы не пропустить время, когда следует снова это сделать. Motorola успешно самообновлялась и раньше многих вышла на телевизионный рынок, продав права на производство телевизоров «Quasar». Она совершила гигантский скачок, перейдя от устаревшей системы, основанной на одночастотной технологии, к системе сотовой связи. Но на закате XX века Motorola забуксовала в результате цепи ошибок, которых никто не ожидал от компании с такой историей.

«Сюрприз» от конкурента, когда в газете или торговом каталоге обнаруживается, что он совершил технологический прорыв и рекламирует продукт или услугу, на создание которой он, как предполагалось, был абсолютно не способен. Почему не компания Motorola, владевшая в свое время пейджинговым бизнесом, а компания RIM вывела на рынок товар под маркой «BlackBerry»? Возможно, Motorola не разглядела рыночных перспектив для подобного продукта или проигнорировала существующие возможности. Кроме того, почему Motorola, имея богатейший опыт в области радио, не приняла участия в разработке системы спутниковой радиосвязи? Вскоре компания разработала чипы, улучшающие качество звучания радиоприемников на всех коротковолновых и средневолновых частотах, однако это выглядело уже как попытка оправдаться за промах. Иногда случается и так, что конкурентами могут оказаться совсем не те, кто ими кажется [4]. В компании Xerox достаточно поздно осознали, что главная угроза для нее на небольших рыночных сегментах исходит не от Canon или Minolta, а от Hewlett-Packard и лазерных принтеров, изобретенных, кстати, в Xerox.

Упущенные возможности. Блестящий успех в бизнесе ослепляет: он не дает разглядеть возможности. Текущее состояние дел оценивается по критериям, существующим в текущих условиях, а они часто имеют преходящий характер. Одновременно недооцениваются потенциальные возможности новых направлений бизнеса, развитие которых еще не достигло уровня, позволяющего разглядеть их перспективность. Успех к тому же порождает самоуверенность в правильности принимаемых решений. Нередко это проблема именно крупных игроков рынка, проверивших свои стратегии не одним годом.

Преждевременный выход на рынок и, как следствие, быстрый провал продукта. Компания Kodak преждевременно вышла на рынок с системой «Photo CD», но опоздала с запуском продуктов более широкого применения [4].

Отсутствие финансовой отдачи от исследований и разработок. Компания Xerox своевременно могла бы обратить внимание на данный сигнал, оценивая деятельность Научно-исследовательского центра в Пало-Альто, и избежать выпуска убыточной линейки принтеров, однако чаще всего истинная оценка результатов исследований и разработок требует времени и реакции рынка.

Снижение коэффициента «цена/прибыль» и ухудшение финансовых показателей. К сожалению, эти показатели являются реальными последствиями уже совершенных действий, а не предупредительными сигналами. К тому времени, когда вы их замечаете, проблемы становятся очень серьезными [2, с. 54].

Теоретики в области управления указывают, что при оценке качества процесса принятия решения опираются на информацию, имеющуюся в распоряжении в данный момент. Однако стратегические решения основываются на догадках и предположениях о будущем и поэтому должны оцениваться ретроспективно. Главное, научиться распознавать сигналы перемен раньше других и занимать места в поезде прогресса.

Литература

1. Верхоглазенко В. Н. Стратегическое корпоративное планирование: проблемы и перспективы // Консультант директора. М.: Инфра-М. — 2006. — N 6. — С. 10-16.

2. Парсаданов Г. А. Прогнозирование национальной экономики. / Г. А. Парсаданов, В. В. Егоров — М.: Высшая школа, 2002.

3. То, чего еще никто не писал про Нокиа, Элопа и горящую платформу. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://geektimes.ru/post/171325/. — (дата доступа: 12.02.2016).

4. Стратегия — как догадаться, что это ошибка? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/strategy/mistake.htm/. — (дата доступа: 15.02.2016).

Роль сельского хозяйства в экономике страны, проблемы экономической устойчивости, правительственные программы содействия эффективному развитию предприятий АПК

Лоскутова Л. А.

Лоскутова Людмила Александровна / Loskutova ЩиДшНа Aleksandrovna — студент, экономический факультет, Омский государственный аграрный университет им. Столыпина, г. Омск

Аннотация: положение в аграрном секторе оказывает влияние на социально-экономическое развитие всей российской экономики. Специфичность роли, отведенной сельскому хозяйству, с одной стороны, обусловливается производством продуктов питания как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, с другой стороны, производством сырья для других отраслей экономики. Устойчивый вектор развития сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической безопасности страны.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленная политика, стратегия, план, развитие.

Как бы ни развивалась промышленность, сельское хозяйство всегда будет системообразующим блоком в силу большой территории, природных условий, площадей, пригодных для производства сельскохозяйственной продукции, наших народных традиций.

С учетом масштабов рынков товаров, изготовленных из сельскохозяйственной продукции, финансовые потоки и товарооборот агропромышленной сферы настолько велики, что агропромышленная политика при её правильном построении способна превратить страну в мощную экономическую державу.

Правительство РФ, учитывая практику проведения реформ, в числе стратегических целей государственной политики определило следующее: в экономической области — формирование эффективного и устойчивого агропромышленного производства, обеспечивающего потребности населения в продуктах питания, удовлетворяющего спрос предприятий пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности в сельскохозяйственном сырье, наращивающего экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, увеличивающего вклад в экономику страны;

— в социальной области ставится задача преодолеть разрыв в уровнях жизни сельского и городского населения, обеспечить федеральные стандарты социального обслуживания сельского населения;

— в экологической области предполагается создать условия для обеспечения производства экологически чистых продуктов питания и экологически безопасной среды для населения, животного и растительного мира.

Несмотря на предпринимаемые меры по улучшению экономических условий функционирования предприятий и организаций АПК, многие проблемы продолжают оставаться нерешенными. Хотя предпосылки для роста охраняются, однако деградационные процессы еще не остановлены.

Факторами, сдерживающими развитие отрасли агропромышленного комплекса, выступают:

— либерализация рынка энергоресурсов, рост цен на материально-технические средства, потребляемые в отрасли;

— дефицит квалифицированных работников и недостаточный качественный потенциал трудовых ресурсов сельского хозяйства;

— продолжающееся отставание технико-технологического уровня массового агропромышленного производства, стагнация сельскохозяйственного

Время прочтения

14 мин

Просмотры 9.1K

Привет, уважаемые хабровчане!

Меня зовут Вячеслав Архаров и я много лет работаю в области стратегического менеджмента. Многим кажется, что это такая суровая и тяжелая штука, необходимая только крупным корпорациям. Но это популярное заблуждение. Правильная стратегия нужна и маленькому стартапу, разрабатывающему приложение для редактирования фоток, и среднего размера веб-студии с двумя сотнями заказов в год, и крупному системному интегратору с миллиардными оборотами. Разумеется, стратегия для каждого из них будет различаться по масштабам и детализации — но тем не менее, основные подходы, методы и результаты будут одинаковыми для всех. И ошибки тоже будут схожими — т.к. вопреки общественному мнению, владельцы и руководители крупных компаний отнюдь не всегда обладают навыками стратегического управления или просто даже аналитического мышления.

В этой статье, на примере достаточно типового бизнес-кейса, я постараюсь показать несколько типовых ошибок в разработке долгосрочной стратегии и способов того, как с ними можно бороться. Надеюсь, это будет полезно и начинающим и продвинутым бизнесменам для улучшения работы их бизнеса, каким бы простым или сложным он не был.

Потому что, несмотря на кажущуюся простоту, корректное формулирование бизнес-стратегии для компании является очень непростой задачей. Проблема в том, что обычному человеку трудно спрогнозировать, чем он будет заниматься даже в ближайшие два-три месяца. Руководитель компании, как правило, может спрогнозировать развитие компании до конца финансового года и примерно представить развитие событий в будущем году. Но даже опытному руководителю, обычно, сложно представить, что же будет с его компанией через 3, 5 или даже 10 лет.

И дело даже не в том, что ему трудно придумать, чем же занять своих сотрудников в ближайшие годы. Проблема в том, что на длительном промежутке времени, цели становятся очень расплывчатыми — а ожидания становится всё более завышенными. Как правило, обладающие позитивным и энергичным мышлением, руководители, через 5 лет видят себя во роскошном Роллс-ройсе, усыпанным бриллиантами, на собственном острове — поэтому легко ставят себе сказочные и нереалистичные цели, которые, однако, им кажутся вполне достижимыми. Однако, без специальных навыков работы со стратегией, как правило, очень сложно понять, насколько выполнима и реалистична та задача, которая воспринимается вполне логичной и правильной.

Итак, поехали!

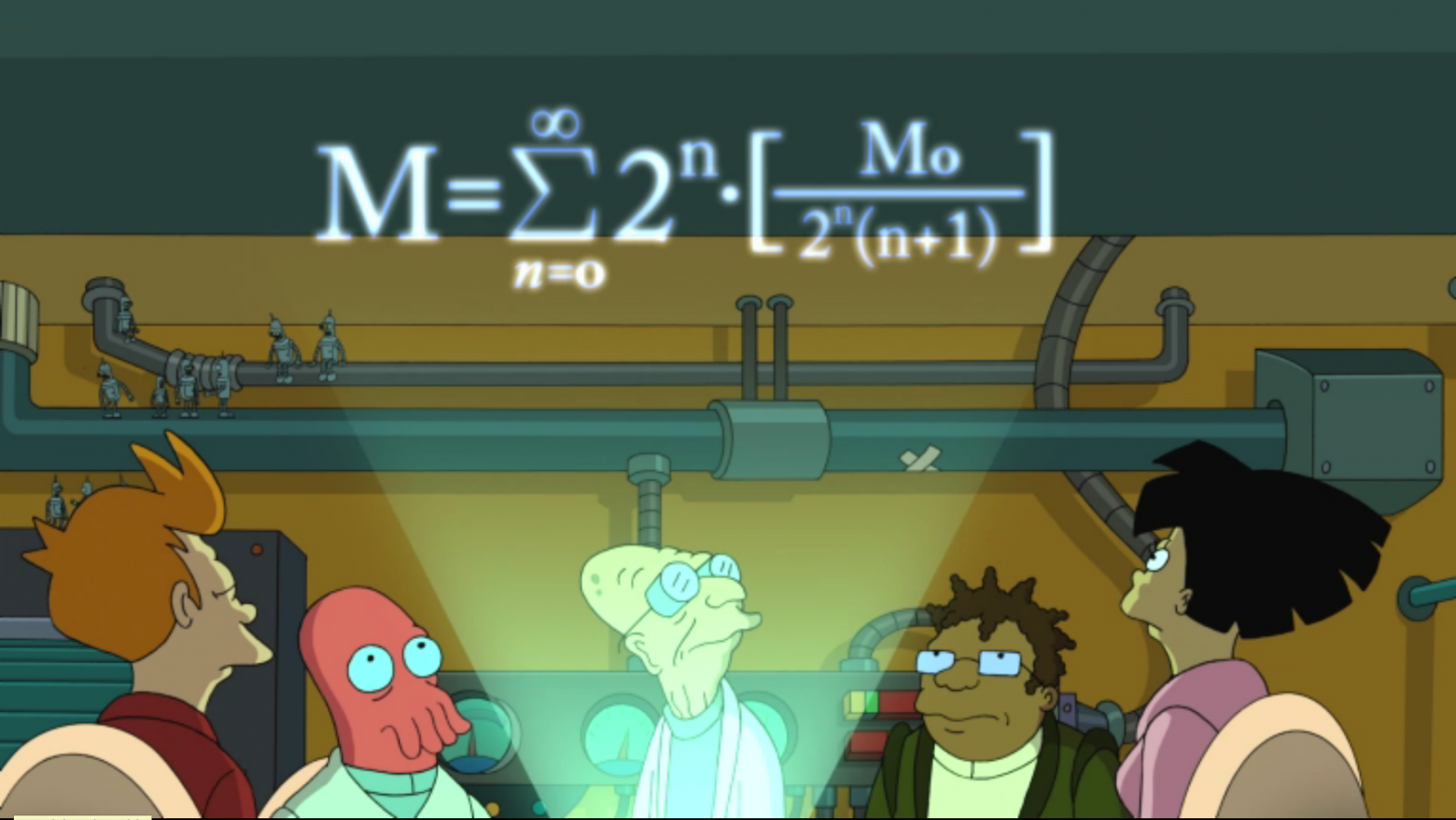

Ошибка №1: Абстрактные формулировки

С одним из моих клиентов, владельцем компании-разработчика интеграционных проектов в области ИТ с оборотом порядка 300 млн. рублей в год, мы как-то прорабатывали задачу создания бизнес-стратегии на 5 лет вперёд. На самом деле, клиент всегда считал, что у него уже есть понятная и четкая бизнес-стратегия. Сформулирована она была просто: «надо больше зарабатывать и выходить на новых клиентов». Клиент был уверен, что этого вполне достаточно и не уделял стратегии какого-то особого внимания. Собственно и меня он привлек не для того, чтобы её сформулировать — а для того, чтобы понять, как же именно «надо больше зарабатывать и выходить на новых клиентов».

Тут-то и крылась первая ошибка. Классическая проблема разработки стратегий заключается в том, что не имея возможности качественно спрогнозировать активности на несколько лет вперед, люди ограничиваются абстрактными формулировками, типа «активнее развиваться», «увеличивать продажи» или «стать лидером рынка», которые они ошибочно принимают за стратегию.

Однако стратегия «увеличивать продажи» это как обещание «похудеть к лету» — все любители сладкого отлично знают, что такое обещание ни к чему не приводит, кроме покупки новых кроссовок и абонемента в спортзал. В свою очередь, люди, которые формулируют задачу похудения в виде «3 раза в неделю ходить в спортзал, стоять в планке по 5 минут в день и делать 100 приседаний» добиваются гораздо лучших и заметных результатов, чем те, кто просто абстрактно хочет похудеть. Поэтому всем известный критерий SMART – что задача должна быть простой, измеримой, достижимой, ориентированной на результат и ограниченной во времени – это самый первый и важный критерий в формулировании любой стратегии, от спортзала до инвестирования.

Поэтому я спросил своего клиента: «А что же для тебя означает ‘больше зарабатывать’?». Как и следовало ожидать, внятного ответа он мне дать не смог. Разные члены Совета Директоров видели задачу «больше зарабатывать» как заработок от 400 млн до 1.5 миллиардов в год. Поэтому, для начала, я предложил владельцу компании поставить четкую задачу в виде конкретной цифры, которую обосновать расчётами.

Ошибка №2: Взятые с потолка показатели

Вскоре владелец компании представил мне свое конкретное видение: «к концу года мы заработаем 300 млн — поэтому через год компания должна выйти на оборот в 500 млн, через два года на 800 млн и через три года зарабатывать 1 миллиард». Обоснованием этой цифры служило то, что за прошлый год компании удалось вырастить свой оборот практически на треть — и клиент был уверен, что продавцы вполне могут поднапрячься и за три года дорастить компанию до миллиарда. Эту цифру он и предложил поставить как стратегическую цель на три года.

Вот тут и кроется вторая классическая ошибка. Очаровавшись простым и логичным критерием SMART, руководители часто проводят время в глубоких расчетах какой-нибудь цифры и потом радостно показывают ее со словами: «Вот, всё по SMART’у – я рассчитал четкую и измеримую цифру и ее надо сделать за три года, задача понятна, побежали работать!». Однако важнейшим шагом, при появлении в вашей стратегии любой цифры, является её валидация. То есть цифру мало рассчитать каким-то хитроумным способом. Важно понять – а это вообще правильная цифра? Не ошиблись ли вы в расчетах? Не ошиблись ли вы в оценках? Не ошиблись ли вы в изначальных предпосылках? Вариантов где ошибиться очень много – поэтому все показатели в стратегии нужно строго валидировать.

Как это сделать? Для этого нужен бенчмарк – аналогичный или похожий показатель, который априори известен и с которым можно адекватно сравнить вашу цифру. Адекватно – это значит сравнение должно проводиться для примерно одинаковых показателей в примерно одинаковых единицах. Нельзя напрямую сравнивать продажи в проектном ИТ-бизнесе и FMCG-рознице – это принципиально разные модели. Нельзя сравнивать бизнес с ним же самим — рост в 25% в этом году вовсе не означает такой же рост в следующем. Зато всегда можно сравнить темпы роста бизнеса со среднеотраслевыми и среднерыночными показателями — они, по крайней мере, могут служить ориентиром или помочь обозначить допустимые границы.

Что же мы видим из отраслевых показателей? Ключевой показатель рынка — ВВП нашей страны, если и растет, то на 3-4 процента в год. ИТ-рынок в России растет на единицы процентов, в редкие годы на 10-12 процентов. Мировой ИТ-рынок тоже растет на 8-9 процентов в год. Все эти данные можно найти в различных публичных отчетах с любым уровнем детализации.

Что это означает для нашей стратегии, в которой, по желанию клиента, каждый следующий год бизнес должен расти на 150%?

Во-первых, при росте рынка в 10% никакой бизнес не способен расти на 150%. Да, какие-то венчурные бизнесы и стартапы способны расти в два раза за год (но как правило, это рост с одной продажи в год до двух :-). Но бизнес нашего клиента было абсолютно стандартным — не венчурный, а обычный проектный бизнес в области ИТ, который никаким образом не давал поводов для такого безумного роста. И, собственно, весь опыт компании за прошлые годы показывал, что до 300 млн она доросла не за один год, а за десять лет.

Во-вторых, если посмотреть в среднем по ИТ-рынку, то стандартные компании не растут больше чем на 10-15% в год. Это и так чуть выше рынка, и это та цифра, которую может выдать нормальный отдел продаж при нормальной работе на небольшое повышение плана. Конечно, встречается информация, что какие-то отдельные области — например онлайн-ритейл — растут по 30-40% в год, но, как правило, эти цифры узкоспецифичны и их нужно перепроверять и очень глубоко смотреть на причины такого роста. В нашем случае же никаких предпосылок для такого роста не было.

То есть в целом можно сказать, что при планировании роста продаж стоит ориентироваться на цифры в 10-15% в год как некую реалистичную среднестатистическую benchmark’у — которая, в самом деле, обычно коррелирует с ростом рынка в той или иной области. То есть рынок, саморазвиваясь, растёт примерно такой процент — и покупатели покупают больше на такой же процент. И если кто-то ставит себе целью вырасти за год в разы — то есть вырасти серьезно выше рынка – то нужно очень детально и очень четко смотреть, за счёт чего он собирается этот рост выдавать. Для такого роста либо должны быть какие безумные инвестиции в продажи и маркетинг, должны запускаться какие-то новые продукты или внедряться радикально новые подходы в производстве и т.д.

Ошибка №3: Галлюцинации быстрого роста

Но в данной компании никаких специальных активностей для роста и развития не делалось. То есть владелец просто предполагал некий органический рост, который должен был привести к утроению бизнеса через три года. Разумеется, это была иллюзия — вернее даже галлюцинация – потому что, в отличие от иллюзий, галлюцинации очень часто воспринимаются как объективная реальность. Так как если каких-то специальных активностей не планируется — то и каким-то специальным образом бизнес расти не будет.

Однако в этой ситуации у владельца была достаточно распространенная галлюцинация такого роста. Дело в том, что он вращался в среде своих клиентов, которые постоянно заявляли о том, что у них есть какие-то более крупные и более интересные задачи. Наш бизнесмен воспринимал это, если не как готовое коммерческое предложение — то как очень лёгкий способ заработать, как низковисящие фрукты, которые можно сорвать, ничего для этого не делая.

Но, по факту, несмотря на то, что клиенты уже много лет говорили такие вещи, никаких низковисящих фруктов компания особо не срывала. Конечно, у нее были отдельные контракты, которые доставались достаточно легко и были достаточно крупными. Но это, скорее, была единичная история — и её ни в коем случае нельзя было рассматривать как системную. Это тоже одна из таких классических галлюцинаций — путать случайные разовые контракты с системным бизнесом. Контракты, которые на самом деле достались случайно, не имели шанса повториться, и скорее были нетипичными для отрасли.

И действительно, когда потом мы позже стали проверять сделки, то оказалось, что этих крупных контрактов всего 2-3 на всю компанию – и это они дали небольшой прирос выручки, а остальной профиль бизнеса не поменялся. То есть это было абсолютно ситуативная история, которую владелец бизнеса принимал за системную. Но это тема уже для отдельной статьи.

Вывод простой: очень важно не обманывать себя и не думать, что даже если вокруг тебя есть огромное количество крутых проектов и контрактов, то завтра ты сможешь запросто прийти и забрать их все. Даже если ты знаешь, как это сделать. На самом деле, рынок существует вокруг тебя всегда — но это вовсе не означает, что захотев его забрать, ты завтра придёшь и заберёшь его. Многие клиенты думают: «Вот завтра мы возьмемся и захватим весь рынок, просто сказав нашим продавцам, что пора бы захватить весь рынок!». Но это галлюцинация. Для этого должны, как минимум делаться специальные активности: специальный маркетинг, усиление продаж, разработка новых продуктов и т.п. Должна усиливаться команда, должны делаться адресные инвестиции. Без всего этого не будет и мощного роста.

Ошибка №4: Переоценка емкости ресурсов

Разумеется, на данном этапе мне владелец компании не поверил. Он сказал: «Ты всё это придумываешь – а ведь на самом деле мы круто растем! У нас сильная команда, мы инвестируем в развитие — и нормально продадим сколько нужно, быстро вырастем и легко заработаем этот миллиард. Давай, не нагнетай нам своих страшилок. Я не знаю, откуда ты взял цифру в 10%, как бенчмарк — но нас нельзя сравнивать с рынком, у нас свой путь, свой бизнес и мы нормально вырастим в три раза за три года».

В общем-то это было ожидаемо — поэтому в ответ я предложил посчитать эту цифру в обратную сторону, а именно — исходя из емкости ресурсов. Это тоже достаточно распространенный метод валидации стратегических расчетов, когда предлагается посчитать не сам объем продаж, а емкость какой-то ключевой точки, через которую будет проходить этот объем — емкость канала сбыта для продажи такого объема или емкость производства для производства такого объема.

Тут на самом деле всё очень просто и достаточно даже базовой прикидки.

Итак. Сейчас компания зарабатывает около 300 млн в год и в ней работает около 200 человек. То есть 200 человек осваивают эти 300 млн. — и логично предположить, что с ростом количества заказов линейно будет расти и количество людей в штате. То есть будут нужны дополнительные люди для освоения этих денег и проектов — просто для того, чтобы выполнить те заказы, которая компания себе возьмёт.

Таким образом, если через 3 года предполагается сделать оборот в 3 раза больше — то, наверное, и людей для этого потребуется тоже примерно в 3 раза больше. Понятно, что это очень примерная цифра и тут можно много чего оптимизировать с точки зрения производительности труда, нагрузки на персонал и даже аутсорсинга — но для приблизительной оценки ее вполне достаточно. То есть в данной ситуации, вместо 200 человек потребуется уже 600 человек, как минимум. У нас в году 250 рабочих дней, соответственно 3 года — это 750 дней. И за эти три года нам нужно будет до набрать недостающих 400 человек. А если мы разделим 750 на 400, то мы получим 1.75 дня на человека — то есть примерно раз в два дня нам нужно будет нанимать нового человека в штат.

Еще раз — начиная с сегодняшнего дня, нам нужно нанимать по одному человеку в штат каждые два дня просто для того, чтобы концу трех лет суметь освоить миллиард рублей. Учитывая то, что компания уже два месяца не могла нанять себе одного нового продавца и двух новых разработчиков, которые уже очень сильно были нужны, я задал простой вопрос: «А как мы собираемся банально эти проекты делать, если у нас тупо нет людей и тупо нет возможности их нанять — да и все текущие показатели по найму показывают, что мы и за два месяца-то не можем нанять себе человека — не то что уж за два дня?

Во-вторых — будет ли, банально, такое количество людей на рынке, чтобы мы могли их себе нанять — учитывая то, что у компании очень серьезный подход найму и к квалификации персонала и довольно серьезный отсев с точки зрения требований к тем же разработчикам — когда из несколько десятков приходящих людей нанимались единицы? Плюс к этому, часть разработки у этой компании вынесена в регионы — где попросту нет подходящего количества специалистов, и все подходящие люди уже работают или в этой компании, или в паре компаний-конкурентов? Где мы будем тупо брать людей, для того чтобы хотя бы эти проекты сделать? Не говоря о том же, что их нужно продавать и делать пресейл – и что эти люди должны уже быть в штате до того момента, как проект будет продан!»

Этот вопрос очень сильно озадачил владельца компании. Аутсорсинг проектов в этом бизнесе был невозможен — и вопрос найма людей для него был всегда очень явным и болезненным. На рынке действительно мало хороших специалистов и подбор персонала в этой компании всегда сопровождался большими трудностями и головной болью.

Это сработало. Руководитель снова удалился на пару дней, чтобы подумать над более реалистичными цифрами. И вернулся с уже с цифрой не в миллиард, а в порядка 600 млн через три года. То есть на следующий год он готов был вырасти до 420, потом через год до 530 и потом до 600. Хоть это конечно и был двукратный рост за три года — но это уже была цифра более похожая на реальность и под нее даже сразу стал понятен аккаунт-план.

В итоге под эту цифру быстро подписался коммерческий директор, т.к. под нее уже можно было каким-то образом планировать и штат, и активности, и загрузку продавцов — потому что он в принципе понимал, где он возьмет эти деньги и людей за такой промежуток времени. Стратегия показала свою жизнеспособность!

Ошибка №5: Фокус не на том, что действительно нужно

Следующей была задача сделать так, чтобы бизнес круто развивался. Когда же мы решили более четко сформулировать задачу, то сразу возникло большое количество различных предложений насчёт того, что же такое означает «круто развивать бизнес». Владельцы хотели и выходить на новые рынки, и увеличивать объем контрактов от текущих клиентов, хотели разрабатывать новые продукты и выходить в смежные сегменты, хотели адресно инвестировать в венчурные направления, полагая, что эти направления принесут им краткосрочные деньги, хотели разрабатывать проекты из других отраслей, в которые они верили как в денежные — и идти в реальный сектор и т.д. и т.п. То есть была огромная куча вариантов, которые обсуждали под разными углами, под разными перспективами.

И как-то, когда у нас была очередная встреча по обсуждению того, как же таки развиваться бизнесу, владелец внезапно попросил закончить встречу пораньше — потому что он сильно устал и ему нужно было уходить. И когда я спросил в чём дело, то он с тяжестью в голосе сказал, что сейчас у него какой-то капитальный завал — потому что он набрал на себя огромное количество разных задач по управлению компанией, начал выстраивать несколько параллельных новых бизнесов, плюс у него в текущем бизнесе возникли юридические проблемы с нерадивыми подрядчиками и токсичными клиентами — и он ездил по юристам и адвокатам, пытаясь эти вопросы решить… Кроме всего этого, у него была молодая семья, которой совсем не уделял внимание, работая по 12 часов в сутки, и очень сильно уставая — и всё равно не справляясь со всеми задачами.

И тогда я его спросил: «А ты точно уверен, что твоей целью, с точки зрения развития бизнеса, является какой-то экстенсивный рост, тем более в какую-то новую сторону? А может быть лучше — с точки зрения стратегии — предусмотреть именно стабилизацию текущего бизнеса, снижение нагрузки и рисков на тебя самого и постепенный вывод тебя из оперативной работы над этим бизнесом? Для этого просто нужно стабилизировать бизнес именно как процесс — чтобы ты мог наконец-то оставить свою работу, начать получать удовольствие от жизни и заниматься новыми проектами — а бизнес пусть работает сам по себе и приносит тебе деньги».

Я помню, что это идея его очень сильно поразила — потому что за полтора десятилетия работы в этом бизнесе он даже никогда и не предполагал, что может из него выйти и отдать его кому-то другому. В общем-то для него всегда было нормально то, что он в этом бизнесе работает и работает много — но сейчас сложились обстоятельства так, что у него очень сильно возросла нагрузка, плюс на него очень сильно возросла ответственность — потому что компания стала работать с более серьезными и более ответственными контрактами и появлялись уже первые кейсы недобросовестных подрядчиков и клиентов, когда дело доходило от до юридического разбирательства. При этом многие проколы были совершены не по вине нашего владельца — а по вине продавцов или директоров, которые брали в компанию плохие контракты — но поскольку компания всегда работала, скорее, как семья, нежели как бизнес, то наш владелец всегда был один за всех и отстаивал честь компании на переднем фронте. И когда я предложил ему вместо развития бизнеса задуматься о стабилизации бизнеса, то для него шоком была сама идея того, что так можно сделать.

Но ситуация, когда на него всё это навалилось, выступила правильным и своевременным драйвером того, что он смог эту идею правильно воспринять. Потому что все мои попытки донести до него это раньше заканчивались тем, что он говорил: «У меня и так бизнес стабильный, у него всё хорошо». В общем он снова удалился на закрытое совещание с совладельцами и вернулся ко мне с радикально новой стратегией.

Он сказал: «Мы не хотим — решительно не хотим! — двигаться в новые сегменты и новые отрасли, мы не хотим экстенсивно развивать бизнес и удваивать его за 3 года — а на самом деле, мы хотим максимально стабилизировать этот бизнес в рамках текущих клиентов и существующей команды! Хотим сделать его максимально оптимальным и производительным на том уровне, на котором он сейчас есть — чтобы обезопасить владельцев этого бизнеса от возможных проблем, минимизировать их участие в этом бизнесе и сделать бизнес максимально самостоятельным, безопасным, и надежным».

Для меня это было потрясающим прорывом — потому что владельцы наконец-то сами сформулировали действительно ту важную задачу, которую должна была решать их бизнес-стратегия, задачу — которая действительно была им нужна и которая не была продиктована популистскими лозунгами, типа: «Надо расти, надо развиваться, надо двигаться вверх» и т.д. – а исходила из реальных и настоящих потребностей владельцев бизнеса.

Результаты и выводы

После этого вся стратегическая машина компании закрутилась очень сильно — потому что владельцы, поняв, что им действительно нужно, начали пересобирать бизнес вообще под другим углом. Первым делом они сделали очень мощный юридический проект по обвязке всего своего бизнеса. То есть они серьёзно поработали всякие юридические нюансы того, как строятся контракты — чтобы не возникало эксцессов с нерадивыми поставщиками и клиентами, правильно разделили ответственность между директорами и всеми сотрудниками, ответственными за ключевые бизнес решения — чтобы максимально обезопасить непосредственно владельца бизнеса и снять с него максимум ответственности, переложив ее на тех, кто действительно занимается исполнением что этих задач. Под эту задачу была, в дальнейшем пересобрана команда топ-менеджеров: кто-то был уволен, кто-то нанят снаружи, кто-то был переназначен на более ответственные должности, чтобы соответствовать серьезности задач. Затем компания решительно отказалась от всех проектов по экстенсивному развитию: от ненужного маркетинга и PR, от инвестиций в новые неподтвержденные продукты, от движения в новые и непонятные бизнес-направления — и сфокусировалась на работе с существующими клиентами, с которыми уже были выстроены отношения, чтобы максимально оптимизировать денежный поток с существущей структуры.

Но самым главным достижением всей этой стратегии стало то, что они решили полностью перевести бизнес на белую схему работы. Как и многие российские бизнесы, этот бизнес раньше работал по серой схеме: некоторые сотрудники получали зарплату в конвертах. Но это всё давало очень сильные риски в ведении контрактов — и компания приняла эпохальное решение перейти на полностью белую схему налогообложения. Это решение увеличило в полтора раза их ежемесячные расходы абсолютно на ровном месте – и, по сути, разорило бы компанию, будь оно принято еще полгода назад. Но теперь они были к этому готовы, потому что их стратегия была теперь сфокусирована на оптимизацию расходов, а не на на том, чтобы бросаться в новые области в верить в какие-то нереальные цифры роста. И они успешно с этим справились!

То есть мораль этой истории такова — правильный подход к валидации стратегии и правильный подход к формулированию того, что на самом деле требуется бизнесу, может перевернуть и стратегию компании и видение бизнеса в целом — и изменить их до неузнаваемости практически одномоментно! И работа над стратегией это задача гораздо более глубокая, чем просто поставить светлую и недостижимую цель и радостно идти к ней и никогда не прийти. Может показаться, что описанные в этой статье расчеты и методики абсолютно просты — настолько, что они безусловно будут учтены любым руководителем при разработке стратегии. Однако на практике подавляющее число бизнесменов ими не пользуются — при этом даже создавая колоссально сложные расчеты и модели целевых показателей, которые затем рассыпаются в пыль при самом простом расчето того, сколько для этого нужно будет нанять людей.

Но это всё очень правильно — потому что бизнесу гораздо важнее работать над тем, что действительно сработает и что ему действительно важно — нежели над тем, что ему навешивают галлюцинации основателей, их стереотипы, ограниченность опыта — или тренинги по развитию, которые кричат, что нужно обязательно развиваться, расти бешеными темпами и ставить безумные цели. В конце концов, обьективную реальность никто не отменял. И вовсе не факт, что рост, развитие и какие-то безумные цифры для данного конкретного бизнеса важнее, чем стабильность безопасность, надежность – или и любые другие цели и задачи, которые могут потребоваться владельцу бизнеса на самом деле. В конце концов, его личная жизнь владельца не менее важна, чем какая-то погоня за мифическими цифрами и несбыточными планами. И правильная стратегия ему в этом поможет.