Шинирование челюсти – это ее фиксация в неподвижном состоянии. К такой мере прибегают ортопеды при переломах кости, что гарантирует правильное срастание и ускоряет процесс реабилитации. Лечение пациентов с такой травмой вызывает сложности. Методика шинирования позволяет добиться абсолютной иммобилизации, сводит риск осложнений к минимуму.

Виды шинирования челюсти

Вид шинирования определяет врач в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности перелома.

На выбор метода влияют такие факторы:

- смещение отломков;

- дробление кости;

- степень повреждения зубов и мягких тканей;

- местно локализации перелома;

- возможность реконструкции костных отломков или остеосинтез (внедрение искусственных фиксаторов).

Как проходит наложение шины при переломе челюсти

Все манипуляции по установке фиксирующей конструкции проводят под местным обезболиванием.

Одностороннее шинирование

Эффективным способом шинирования при переломе нижней челюсти является односторонняя фиксация. Для создания неподвижности используют конструкции из изогнутых проволок. Их закрепляют у основания коронки жевательных зубов для фиксации челюсти в анатомически правильном положении.

Способ частично сохраняет физиологическую подвижность, которая необходима для жевания. Это щадящий метод лечения, который не доставляет пациентам сильного дискомфорта.

Двухстороннее шинирование

Шина устанавливается на верхнюю и нижнюю челюсть. Для репозиции костных фрагментов используют гладкие скобы или шины с распорочным изгибом. Конструкция крепится с помощью зацепных петель и имеет межчелюстные тяги.

Такие иммобилизационные средства готовят для каждого пациента отдельно. При правильном изготовлении шина должна:

- проходить по линии шеек зубов;

- прикасаться к каждому зубу;

- в точности повторять кривизну прикуса;

- не должна травмировать десневые сосочки;

- не должна пружинить.

При двустороннем шинировании также применяют шину Васильева – лента с зацепными петлями из нержавеющей стали.

Двухчелюстное шинирование

Для одновременной фиксации обеих челюстей используют парные элементы – конструкции с крючками и резиновыми кольцами для плотного прижатия костей, стягивания.

С целью лечения переломов со смещением пациентам устанавливают конструкции с распорками. Они предотвращают деформацию зубного ряда и самой челюсти. Эластичные лигатуры безопасные, надежные и простые в наложении на травмированные участки.

Показания к двусторонней иммобилизации

- полный разлом верхней челюсти;

- множественные переломы;

- риск внутричерепных осложнений.

Перед шинированием

Перед лечебной иммобилизацией проводят тщательную диагностику, выявляют степень разрушения челюсти, целостность зубов.

Случаи, при которых зубы могут удалить:

- выраженное расшатывание зуба с надломом корневой зоны;

- повреждение с последующим гнойным воспалением;

- зуб, не подлежащий эстетическому восстановлению;

- вколачивание в челюсть;

- если зубы мешают установке шин.

Если есть возможность сохранить свои зубы, пациентам проводят процедуру шунтирования челюсти. Зубной ряд фиксируют с помощью приспособлений, позволяющих надолго сохранить их неподвижность. Если зубные корни отходят от лунок, не прилегают плотно к мягким тканям – это прямое показание к шунтированию.

Используемые материалы

В большинстве случаев применяют лигатурную проволоку из нержавеющей стали, меди. Это доступный и недорогой способ восстановления целостности костей.

Если отломки смещены, используют средства для остеосинтеза – мини-пластины, шурупы, винты, скобы со специально заданными свойствами. При оскольчатых переломах нижней челюсти применяют быстротвердеющие пластмассы.

Как проходит лечение

Шинирование челюстей при переломах – это начальный этап продолжительного лечения и реабилитации. Сложность наложения фиксаторов зависит от выбранной конструкции.

При неосложненных переломах на челюсть накладывают шину, закрепляют ее на жевательных зубах. Если происходит иммобилизация двух челюстей, их соединяют резиновыми лигатурами, что обеспечивает неподвижность.

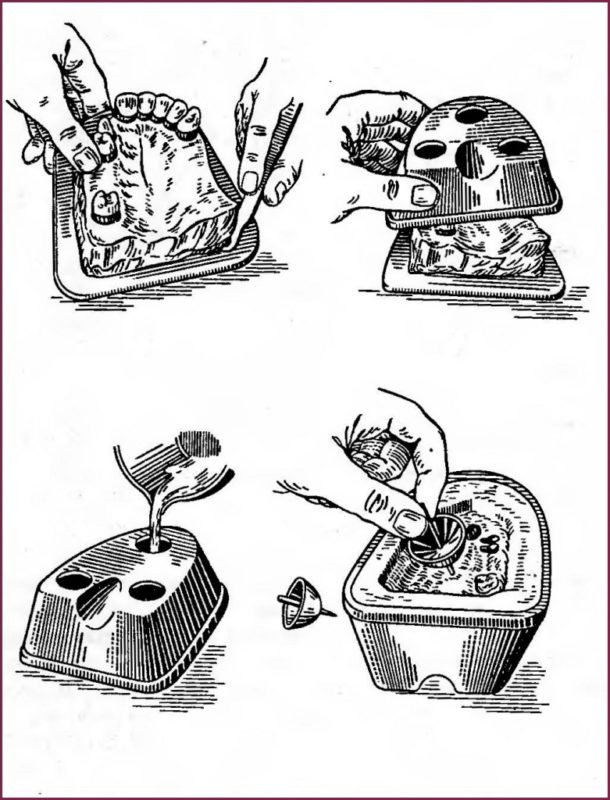

Алгоритм наложения шины Тигерштедта (назубная):

- Подкожно ввести атропин, это снизит выработку слюны во время проведения манипуляции.

- Провести местную анестезию

- Шину изгибать постепенно, слева направо (некоторые врачи изгиб начинают с места перелома).

- Во время изгибания шину держат правой рукой с помощью специальных крампонных щипцов, левой рукой задают нужную форму.

- После примерки на зубах, дальнейшее формирование шины производится не во рту.

- Готовая шина должна прилегать к каждому зубу и располагаться в нижней половине коронки.

- Конструкцию фиксируют лигатурной проволокой (закручивают по часовой стрелке).

Остеосинтез – хирургический метод лечения переломов. Он проводится открытым и закрытым способом. Бывает очаговый (фиксатор пересекает щель разлома) и внеочаговый (фиксаторы крепятся над переломом) остеосинтез.

Сколько ходить с шинами при переломе челюсти

При частичном переломе или трещине иммобилизация может длиться 1,5-2 месяц при условии строгого соблюдения режима и выполнении всех рекомендаций врача. Восстановление после осложненных травм длится от 6 месяцев до года. Все это время больной вынужден носить фиксаторы.

Длительное обездвиживание также показано при массивном повреждении зубов. Возвращение зубного ряда в нормальное состояние занимает не менее 12 месяцев. При уменьшении этого срока сохраняется подвижность корневой зоны.

Когда снимают шины

Показание к снятию шин – рентгенологический снимок, подтверждающий полное сращение костей, образование костной мозоли. Перед тем, как снять шину, лечащий врач также учитывает вероятность развития посттравматических осложнений – вторичное смещение отломков, ложный сустав, деформация челюстей.

После оценки всех факторов, результатов анализов, доктор принимает решение, когда снимут шины.

Как снимают шины после перелома челюсти

После продолжительного ношения конструкции во рту у пациентов может возникнуть вопрос, больно ли снимать шину с челюсти. У специалистов эта манипуляция не вызывает сложности.

Затруднения могут возникнуть при развитии контрактур (ограничение движений в нижнечелюстном суставе). При необходимости открыть рот возникают болевые ощущения разной интенсивности. Это неизбежные последствия при длительной неподвижности сустава.

Некоторые люди испытывают только дискомфорт. Это зависит от того, сколько они ходили с конструкцией в ротовой полости, болевого порога нервной системы.

После снятия шин в обязательном порядке проводят профессиональную гигиеническую чистку (санацию) ротовой полости. При обнаружении хронических очагов инфекции (кариес) пациент проходит стоматологическое лечение.

Восстановительный период

Период восстановления функциональности челюстей зависит от таких факторов:

- степень тяжести, вид перелома;

- продолжительность лечения;

- отсутствие или наличие осложнений;

- возраст пациента;

- наличие сопутствующих внутренних болезней.

Возвращение полноценного функционирования сустава не всегда возможно. Здесь на первый план выходит ответственность и исполнительность самого пациента. Чтобы вернуть здоровую работу челюсти, необходимо строго соблюдать все прописанные рекомендации. Длительная, скрупулезная реабилитация – залог нормальной деятельности челюстных суставов.

Реабилитационные мероприятия:

- ЛФК для разработки суставов. Все упражнения выполняются с полной амплитудой даже при болевых ощущениях;

- регулярные курсы лечебного массажа;

- физиотерапевтические процедуры – аппликации парафина, грязелечение, ультразвук, электрофорез с кальцием, УФ-облучение в зимнее время;

- щадящая пища.

Правильное питание после шинирования

После снятия шин важно правильно питаться в домашних условиях. Принимаемая пища должна быть мягкой, перетертой, вареной или запеченной, не требующей активного пережевывания.

После длительного нахождения фиксаторов во рту у пациентов часто развивается чувствительность зубной эмали. Поэтому не рекомендуют употреблять горячую, холодную, кислую, соленую, острую пищу.

На фоне жидких блюд постепенно вводится пюреобразная еда. Можно употреблять запеченные овощи, фрукты, рыбу. Первое время исключить мясо, включая нежные сорта птицы. Отварное мясо можно измельчать блендером и употреблять в составе супов, в качестве пюре.

Чтобы человек получал необходимое количество полезных нутриентов, в рацион вводят белковые коктейли, творог, муссы из каш, пудинги с грибами, яйцами, рисом, сыром, молотыми орехами.

Рекомендации по питанию:

- первое время используйте трубочку для употребления пищи;

- обогатите рацион кальцием;

- обеспечьте высокую калорийность приготовленных блюд;

- восполняйте потребность организма в полезных веществах с помощью витаминных комплексов в виде растворимых шипучих таблеток Омега-3 в жидкой форме.

Шинирование челюстей при переломах – единственный эффективный способ лечения травмы. Методику используют во всех передовых отечественных и зарубежных клиниках. Обездвижение создает дискомфорт на протяжении всей терапии и сопряжено с посттравматическими осложнениями. При качественном лечении и правильной реабилитации человек со сломанной челюстью полностью восстанавливается и возвращается к нормальной деятельности.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Артюшкевич Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования, Минск

Artyushkevich A.S. Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk Mistakes and complications in the treatment of mandibular fractures

Резюме. В статье приводится перечень ошибок и возникающих в связи с ними осложнений при проведении ортопедического и хирургического лечения переломов. Профилактикой осложнений является тщательная клиническая оценка перелома, выбор адекватного метода лечения и соблюдая всех этапов шинирования или остеосинтеза. Ключевые слова: остеосинтез, назубная шина, фиксация отломков, осложнения перелома.

Современная стоматология. — 2016. — №4. — С. 40-41. Summary. The article describes mistakes and complications conservative methohs of treatment mandible fractures and osteosynthesis. Profilactic of this comlications are consist of choice effective and adeguate method of treatment. Keywords: osteosynthesis, fragments fixation, complications of fracture, wire fixation. Sovremennaya stomatologiya. — 2016. — N4. — P. 40-41.

Переломы нижней челюсти относятся к числу наиболее тяжелых повреждений лица и челюстей и составляют 75-90% [2]. Осложнения переломов связаны с различными факторами и, в частности, видом, тяжестью перелома, сроком оказания помощи пострадавшим, качеством проводимого лечения и др. Нередко осложнения возникают в результате допущенных врачебных ошибок на этапах оказания помощи пострадавшим. Анализ возможных ошибок и наиболее типичных осложнений при данном виде травм позволит избежать их в дальнейшем.

На первом этапе оказания первичной врачебной помощи наиболее частыми ошибками являются недообследование пациентов с полученными травмами, отсутствие полноценного рентгенографического обследования. Рентгенография в разных проекциях позволяет диагностировать косые, поперечные, полные, неполные переломы разной локализации, и в том числе локализующиеся в области основания суставного отростка. Проводимое рентгенологическое исследование в двух проекциях, боковой и фасной, позволяет не только установить факт перелома, но и определить характер и степень смещения костных фрагментов, топографию щели перелома по отношению к зубам, наличие костных сколков, фрагментов сломанных корней зубов, наличие периапикальных очагов, хронических инфекций и др. Рентгенография в разных проекциях является наиболее информативной, так как позволяет опре-

делить истинное смещение отломков во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Отсутствие четкого представления о положении фрагментов кости является наиболее частой ошибкой в выборе способа лечения перелома, когда вместо остеосинтеза, который позволяет открыто под визуальным контролем репонировать костные фрагменты, применяют обычное бимаксилярное шинирование, не позволяющее точно сопоставить отломки при их смещении.

Другой частой ошибкой является недооценка важности временной транспортной имобилизации нижней челюсти. Практика многих лет лечения пациентов показывает, что почти все они при поступлении в стационар из поликлиники или районной больницы не обеспечены должным видом оказания помощи. Временная иммобилизация челюсти на догоспитальном этапе позволяет обездвижить костные фрагменты, частично снизить болевой синдром, снизить риск кровотечения, уменьшить инфицирование щели перелома и развитие воспалительных осложнений в виде нагноения костной раны, развития травматического остеомиелита. Ошибки при лечении данной категории

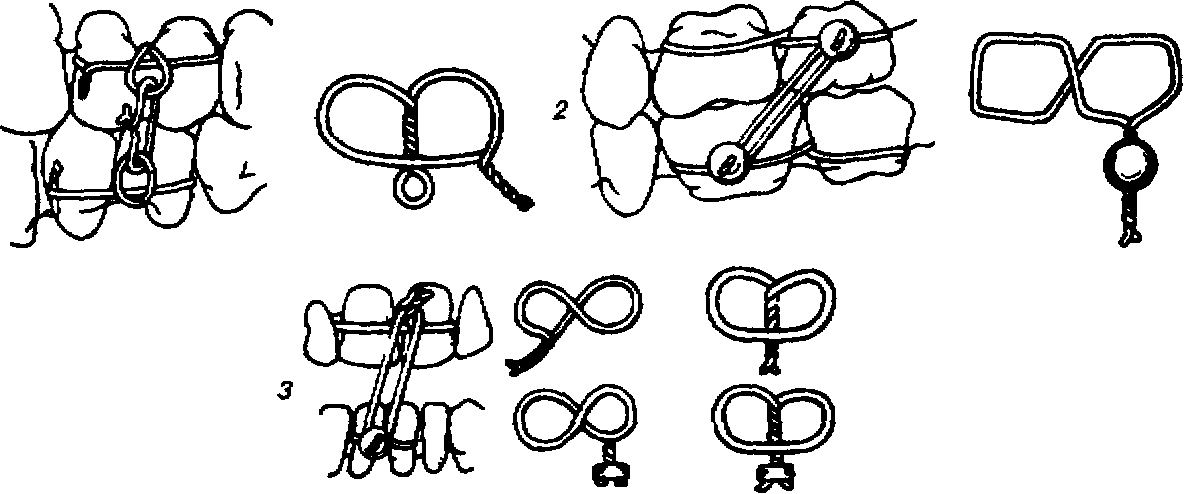

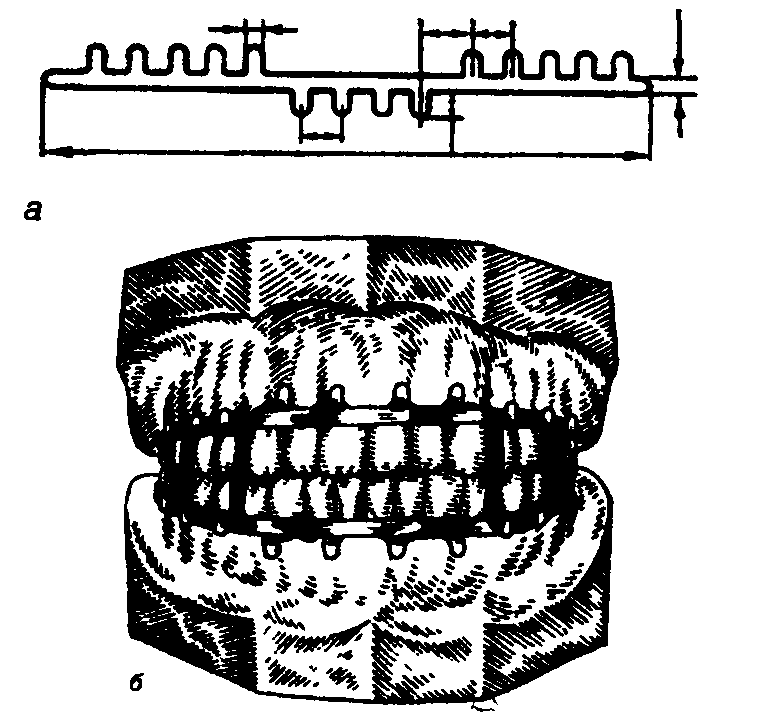

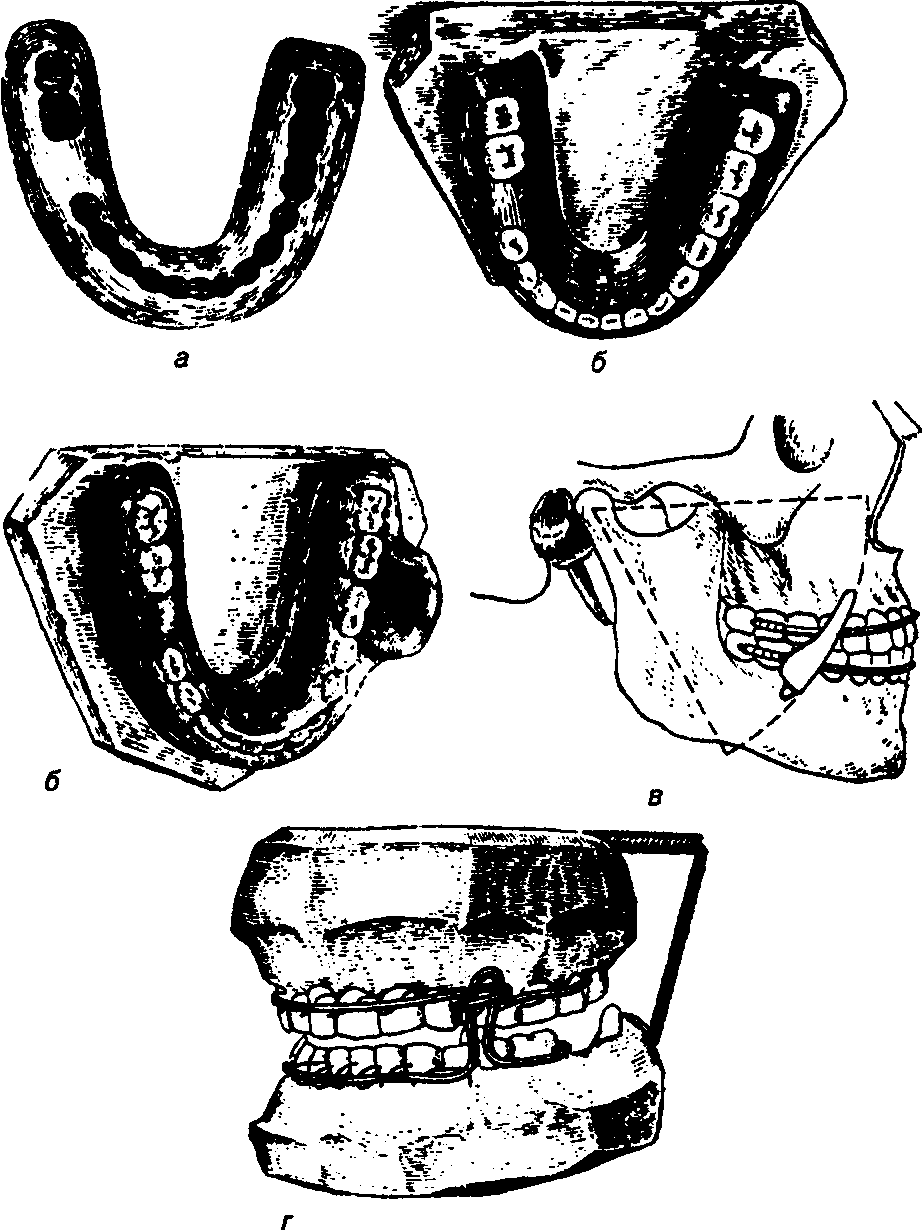

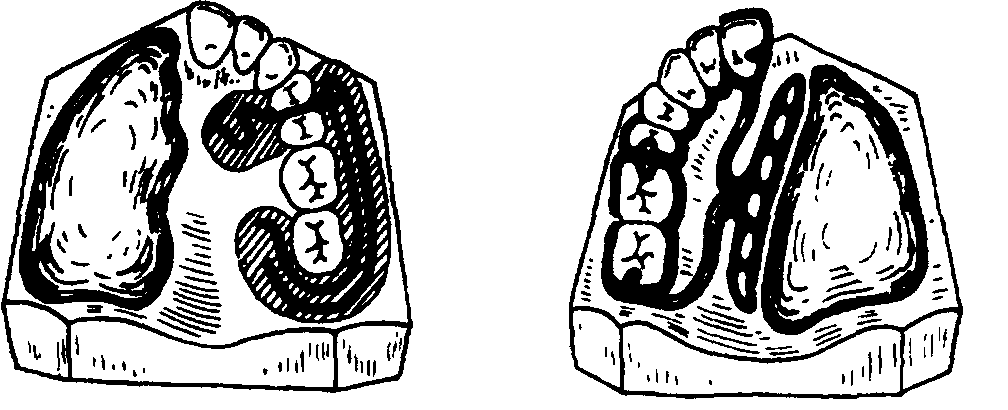

Рис. 1. Короткие назубные шины

пациентов встречается и при оказании специализированной помощи, начиная от неправильного выбора способа лечения и заканчивая послеоперационным лечением. Чаще всего ошибки при выборе метода лечения связаны с недооценкой состояния зубных рядов, отдельных зубов, состояния маргинального и апикального периодонта, а также степени смещения костных фрагментов. Неполноценный зубной ряд (на одном фрагменте отсутствуют зубы или находится один зуб) требует проведения остеосинтеза. Тяжелая форма генерализованного периодонтита, также сужает показания к шинированию. Наиболее часто остеосинтез проводят при значительном смещении костных фрагментов. Серьезной ошибкой при ортопедическом лечении симфизарных и парасимфизарных переломов является использование гладкой шины-скобы. Исходя из биомеханики переломов, гладкую шину-скобу можно использовать только при неполных, функционально-стабильных переломах. Данный вид шинирования не обеспечивает жесткой фиксации отломков при функционально нестабильных переломах. Шина-скоба не в состоянии нейтрализовать переменные деформации сжатия и растяжения, а также скручивающий момент сил при переломах в подбородочном отделе. Это приводит к подвижности фрагментов и развитию осложнений в виде травматического остеомиелита и нарушению консолидации. При выборе моношины в таком случае предпочтение должно быть

отдано язычной или вестибуло-язычной шине. Альтернативным выбором является обычное бимксилярное шинирование (при наличии полноценных зубных рядов).

В технологии шинирования одним из основных незыблимых правил является изготовление шины на протяжении всего зубного ряда (рис. 1). Короткие шины не обеспечивают равномерного распределения нагрузки на зубы и полноценного межчелюстного вытяжения, особенно при сложных двойных и множественных переломах. Вторым правилом является изгибание зацепных крючков. Непропорционально большие зацепные крючки, изогнутые на индивидуальных шинах, травмируют десну, слизистую оболочку губы, могут вызвать гингивит, вызывать глубокие пролежни. Большое расстояние между зацепными крючками также не позволяет равномерно нагрузить зубы, что травмируют периодонт. Грубой ошибкой шинирования является то, что алюминиевые или стальные шины фиксируют при помощи медной проволоки. Интенсивное окисление разных металлов в полости рта приводит к развитию острого язвенно-некротического гингивита (рис. 2). Кроме того, окислы меди, алюминия являются агрессивными, вместе со слюной, пищей попадают в желудочно-кишечный тракт, что неблагоприятно сказывается на его слизистой оболочке и организме в целом. Острые выступающие концы шин, не фиксированные лигатурами, травмируют слизистую оболочку щек, десны. Это может быть незамеченным для пациента при повреждении нижнего луночкового нерва, когда наступает онемение губы. При проведении оперативного лечения переломов ошибки могут быть связаны с неправильным выбором места расположения фиксатора (край челюсти). Оптимальным местом является альвеолярный отдел, где превалирует деформации растяжения. С позиций биомеханики это наиболее оптимальное место. Подбородочный отдел наиболее сложный в плане функциональных деформаций, требует проведения остеосинтеза при помощи двух параллельных пластин или пластины в виде рамки (рис. 3). Для надежной фиксации пластина должна быть тщательно адаптирована к неровной поверхности кости. Ошибкой этого этапа остеосинтеза является то, что припасовку пластины делают в по-

Рис. 3. Оптимальные участки для расположения минипластин

Рис. 4. Перелом минипластин

Рис. 5. Перелом сверла во время остеосинтеза

лости рта, уже зафиксировав пластину на одном из фрагментов. Это также может приводить к вырыванию ранее зафиксированных шурупов. В период формирования канала необходимо охлаждать сверло физиологическим раствором во избежание ожога кости. Другим видом ошибок на данном этапе остеосинтеза при помощи пластин является нарушение технологии формирования канала под шуруп. Выбранное направление сверла, когда уже канал и частично сформирован, не следует менять, так как это неизбежно «разбивает» канал под шуруп и фиксация пластины становится проблематичной. Тщательно припасованная пластина не должна иметь острых краев. В противном случае это приводит к прорезыванию пластины.

Многократное изгибание и разгибание пластины может приводить к ее перелому (рис. 4). К осложнениям остеосинтеза относится перелом не только пластины, но и сверла (рис. 5). Сломанное сверло так же, как и сломанная пластина должны быть удалены из кости. При формировании канала под шуруп винт, сверло могут повредить корень зуба, находящийся рядом со щелью перелома. Учитывая это, необходимо делать канал под шуруп в межкороневой перегородке или дистальнее, или медиальнее корня зуба. Для этого выбирают пластинку необходимого размера и формы. При свежих переломах целесообразно накануне операции остеосинтеза провести бимаксилярное шинирование с межчелюстным вытяжением. Опыт показывает, что в таком случае гораздо легче осуществить репозицию отломков. В послеоперационном периоде межчелюстная иммобилизация на протяжении несколько суток нужна для дополнительного обездвиживание отломков.

Неправильно выбранные показания для консервативного или оперативного метода лечения перелома, а также ошибки, допущенные при лечении, могут приводить к серьезным осложнениям.

Так, причиной нарушения прикуса чаще всего бывает неправильно выбранный метод лечения перелома — ортопедический вместо оперативного. Плохо проведенная репозиция и недостаточно надежная фиксация отломков приводят к развитию воспалительных осложнений в виде травматического остеомиелита. Другой причиной развития данного осложнения может быть периодонтитный зуб в щели перелома. Недостаточное обездвиживание отломков может приводить к замедленной консолидации, формированию ложного сустава. Учитывая это, избежать осложнений можно путем выбора адекватного к конкретной клинической ситуации способа лечения, соблюдения всех правил шинирования или осуществления остеосинтеза.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Артюшкевич А.С. Травмы и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области. — Минск, 2016. — 251 с.

2. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области. — М., 2003. — 444 с.

3. Schultz R.C. Facial injures year book medical Publishers. — Chicago, 1998. — 682 р.

Поступила 19.08.2016

Шинирующий протез нужен в том случае, если у пациента начались следующие проблемы с зубами:

— подвижность одной или нескольких единиц;

— неприятные и болевые ощущения;

— неприятный запах изо рта;

— кровоточивость.

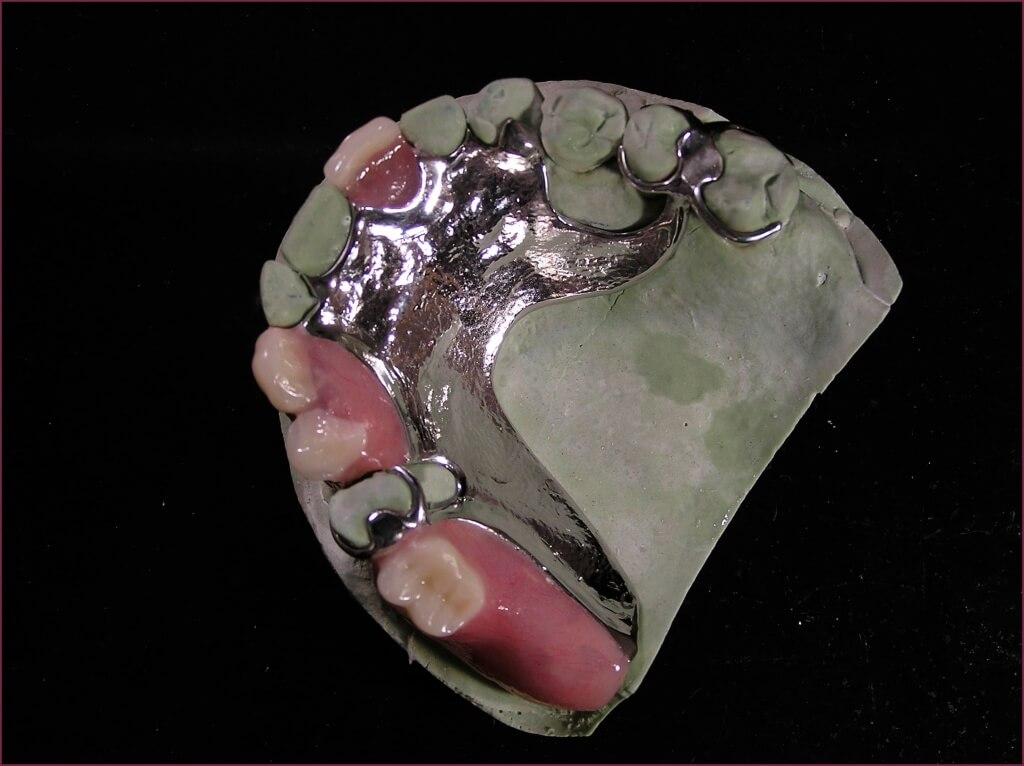

Все эти трудности решаются, например, при помощи бюгельных систем с эффектом фиксации задействованных проблемных участков. Рассмотрим подробнее аспекты изготовления подобных конструкций и специфику их использования.

Изготовление каркаса бюгельного протеза и прочих составляющих

Все шаги, предшествующие установке конструкции в ротовой полости делятся на клинические и лабораторные. В процессе они чередуются и иногда дополняются, например, в случае выявления ошибок или при сложной анатомии, когда необходимо уточнение или исправление ряда параметров.

Вот основные пункты:

— обследование. На данном этапе стоматолог проводит доскональное обследование, выявляет недуги ротовой полости, пролечивает их, оценивает перспективы установки выбранной конструкции. Важно в ходе обследования выявить анатомические особенности, которые влияют на конструкцию и ее использование.

Такие параметры могут быть следствием врожденных или приобретенных характеристик, в том числе, как следствие травмы;

— если прогноз установки шинирующей системы положительный, то снимаются оттиски. Необходимы отпечатки обеих челюстей, которые формируются за счет индивидуальной ложки. В случае с рассматриваемой конструкцией требуется по два оттиска с каждой челюсти;

— после схватывания оттискного материала создаются по отпечаткам модели из гипса. Используются для этого высокопрочные марки, например, мраморный гипс, который не разрушается при манипуляциях;

— на поверхность слепка наносится рисунок каркаса шинирующего протеза в виде контура;

— затем опорная система моделируется и изготавливается заготовка для литья;

— формируется литниковая система, которая позволяет с высокой точностью создать каркас из металла. Обычно для этого используются легкоплавкие сплавы, которые проще в обработке и позволяют за короткий период создать опору с высокой точностью. После высокотемпературного этапа поверхность заготовки шлифуется и полируется, важно передать такую поверхность и фактуру, которая будет точно прилегать и не вызовет неприятных ощущений при ношении.

Основная задача каркаса — это фиксация коронок и крепежных деталей, а так же равномерное распределение нагрузки в процессе эксплуатации;

— на модели каркас припасовывается, что позволяет получить заготовку, идентичную финальной, но без базиса и искусственных единиц;

— далее моделируется базис и устанавливаются зубы;

— конструкция примеряется в ротовой полости пациента, выявленные недостатки корректируются. Для этого задействуется обычный ручной инструмент, которым сошлифовываются недостатки и полируется участок обработки;

— воск заменяется пластиком, проводится финальная обработка: шлифовка/полировка;

— бюгельная конструкция накладывается и припасовывается.

Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели

Если каркас протеза формируется цельнолитым, допускается использовать для отливки огнеупорную модель.

В этом случае последовательность действий и оборудование для работы несколько отличается:

— после формирования моделей из прочного гипса они размечаются параллелометром. Это позволяет выявить параллельность поверхностей единиц по отношению друг к другу;

— подготавливается модель для репродукции, которая фиксируется в специальной кювете. В одно из отверстий собранной системы заливается гидроколлоид. После отверждения массы кювета раскрывается и модель извлекается;

— после удаления модели в центре слепка фиксируется полый металлический конус. Далее отливается модель из огнеупорной массы, чтобы избежать появления пор и полостей задействуется вибрационный столик;

— гидроколлоидная масса отделяется от полученного отображения заготовки, а освобожденная от состава модель устанавливается в муфельной печи. На этом этапе проводится ее сушка при определенном температурном режиме;

— следующим шагом является упрочнение в специальном растворе, на охлажденной поверхности моделируется восковой каркас будущей шинирующей системы;

— далее на несущей основе из стандартных восковых заготовок фиксируются литники;

— обработанная модель накрывается кюветой, которая заполняется упаковочной массой, стойкой к воздействию высокой температуры;

— когда упаковочная масса затвердела, воск выплавляется, в муфельной печи заготовка нагревается до отметки в 1200 градусов;

— в горячую кювету заливается предварительно расплавленный металл, этот этап можно реализовывать несколькими методами. Техник выбирает оптимальный способ, исходя из параметров конструкции и используемого сырья;

— остывание полученной заготовки проходит в муфельной печи, которая так же была разогрета. Постепенное охлаждение позволяет исключить появление участков с внутренним напряжением и неравномерно распределенными по объему характеристиками;

— после охлаждения из кюветы извлекается отливка, каркас обрабатывается, шлифуется и полируется до получения необходимой чистоты и гладкости поверхности. На первой модели шинирующая конструкция проверяется, фиксируются искусственные единицы, восковой базис заменяется на пластиковый.

Изготовление бюгельного протеза на кламмерной фиксации

Помимо конструктивных особенностей протеза важно правильно подобрать методику его фиксации.

Один из вариантов – это кламмеры, то есть специальные крючки с помощью которых происходит зацепление с единицами в установленном положении. Именно эти компоненты выступают в роли шинирующих, их форма зависит от собранных клинических данных, а так же от необходимости объединить сохранившиеся единицы в цельную систему.

Кроме того, правильно просчитанная конструкция снимает травмирующее действие при горизонтальных и вертикальных смещениях, в процессе пережевывания пищи.

Модели, для определения оптимального положения в процессе создания бюгельного протеза, совмещают в положении центральной окклюзии. Это позволяет выявить оптимальное расположение накладок, перемычек, которые соединяют оральные и вестибулярные части конструкции, перекидные элементы.

Необходимо своевременно подготовить конструкцию, оставив места для окклюзионных компонентов, в противном случае эти участки могут оказаться слишком тонкими и в процессе службы протеза быстро сломаются, либо негативно отразятся на окклюзионных взаимоотношениях рядов.

Бюгельный протез — виды и цены

Бюгельный протез представляет собой довольно древнее изобретение, запатентовано оно было немцем, а первые схожие конструкции датированы еще временами египетских фараонов.

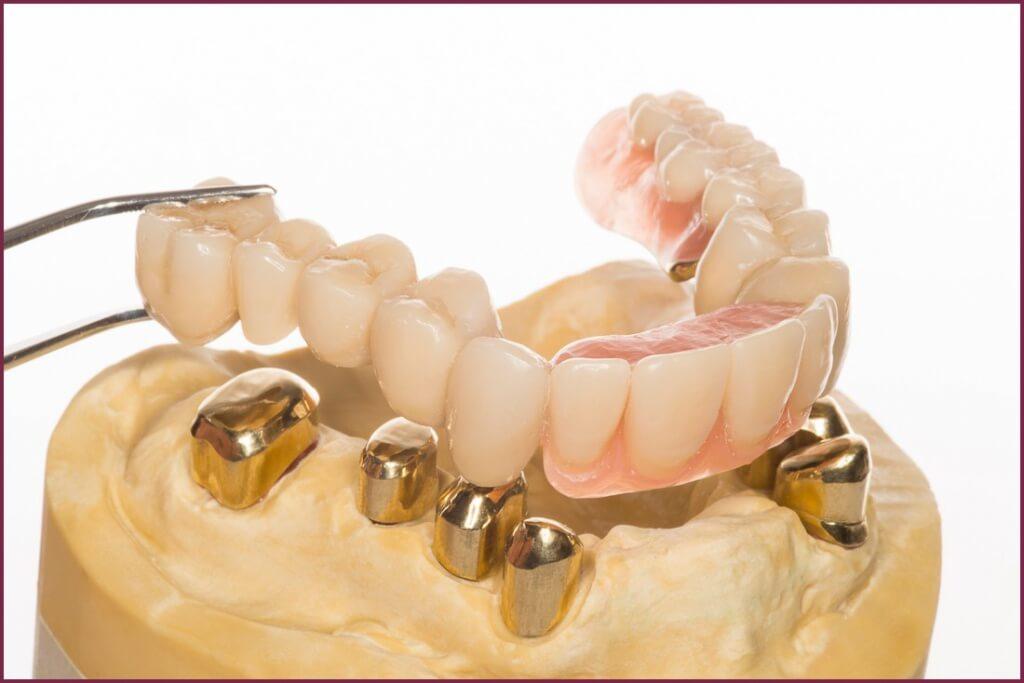

Клинико лабораторные этапы изготовления телескопической коронки

Более сложным и дорогостоящим является установка на телескопические крепления, однако, это наиболее эффективный и надежный метод. В этом случае используются двойные коронки с внутренней и внешней частью. Внешняя передает естественный вид зуба, она надвигается на внутреннюю опорную деталь.

Второй компонент – это металлический колпачок, который фиксируется на препарированной культе зуба, посадка на цемент.

Надежность метода достигается за счет того, что внешний колпачок крепится к бюгельному протезу и при контакте с посадочным местом имеет большую площадь соприкосновения. Таким образом исключаются смещения, система представляет собой практически монолитную жесткую структуру.

Опорные единицы в этом случае препарируются по аналогичной схеме, как в случае создания литой коронки. Культя получается коническая с небольшим уклоном или цилиндрическая, но на жевательной и апроксимальной поверхности объем материала срезается больше. Это необходимо для обеспечения места для двойной коронки без нарушения естественных взаимоотношений.

Наружный колпачок короче внутренней коронки до 0,5 мм, для их качественного совмещения необходима высокая точность подгонки. Добиться таких показателей позволяет принцип cad cam 3d и фрезерование после компьютерного моделирования.

Этапы изготовления бюгельного протеза на замках и балках

Если используются механические замки для крепления шинирующей системы, то речь идет о аттачментах. На опорной единице фиксируется матрица или негативная часть замка, на протезе – патрица или позитивная часть. В настоящее время применяется большое количество различных конструкций этого типа.

При протезировании включенных дефектов часто используют балочные крепления, которые представляют собой несъемную опору из коронок, между которыми расположена штанга или балка. В базисе создается контрштанга, с точностью повторяющая форму штанги.

Ортопедическое лечение переломов челюстей

Повреждения лица и челюстей могут быть

огнестрельного и неогнестрельного

происхождения. Различают следующие

основные виды неогнестрельных

повреждений челюстно-лицевой области:

1) изолированные повреждения мягких

тканей с нарушением целостности

кожных покровов лица и слизистой оболочки

полости рта (проникающие в полость

рта);

2) повреждения мягких тканей и костей

лица с нарушением целостности кожных

покровов или слизистой оболочки полости

рта или закрытые повреждения костей

лицевого скелета;

3) повреждения мягких тканей и костей

лица (открытые и закрытые), сочетающиеся

с повреждением других областей тела.

Повреждения костей лица многообразны.

В целях статистической обработки

материалов клинических наблюдений,

диагностики и лечения переломов

Б.Д.Кабаков, В.И.Лукьяненко и П.З.Аржанцев

дают рабочую классификацию повреждений

костей лица:

I. Повреждения зубов (верхней и нижней

челюсти):

II. Переломы нижней челюсти:

А. По характеру:

• одинарные |

• двойные г односторонние

• множественные J

или двусторонние Б. По локализации:

• альвеолярной части

• подбородочного отдела тела челюсти

• бокового отдела тела челюсти

• угла челюсти

• ветви челюсти (собственно ветви,

основания или шейки мыщелкового отростка,

венечного отростка).

III. Переломы верхней челюсти:

• альвеолярного отростка

• тела челюсти без носовых и скуловых

костей

• тела челюсти с носовыми костями

(черепно-мозговое разъединение).

499

IV. Переломы скуловой кости и дуги:

i

• скуловой кости с повреждением стенок

гайморовой пазухи или без повреждения

• скуловой кости и дуги

• скуловой дуги

V. Переломы носовых костей

(со смещением или без смещения отломков)

VI. Сочетанные повреждения нескольких

костей лица

(обеих челюстей, нижней челюсти, скуловой

кости и т.п.).

VII. Сочетанные повреждения лица и других

областей тела.

Огнестрельные переломы костей лица

носят оскольчатый характер, имеют

различную локализацию и возникают в

месте непосредственного действия

ранящего снаряда, а не по линиям слабых

мест. В.Ю.Курлянд-ский делил их на 4

группы:

1. Переломы альвеолярного отростка

(частичный перелом или дефект, полный

отрыв или дефект).

2. Суборбитальные переломы (перелом или

дефект в пределах зубного ряда со

вскрытием верхнечелюстной пазухи

гайморовой полости) и дефектом неба,

односторонний перелом со вскрытием

гайморовой полости и дефектом неба,

двусторонний перелом со вскрытием

гайморовых полостей, дырчатый перелом.

3. Суббазальные переломы (отрыв всей

верхней челюсти или отрыв и раздробление

ее).

4. Переломы отдельных костей лицевого

скелета (перелом или дефект носовых

костей, перелом или дефект скуловой

кости).

Лечение переломов имеет две конечные

цели: восстановление анатомической

целостности и восстановление полноценной

функции пострадавшего органа. Это

решается: 1) сопоставлением отломков в

правильное положение (репозиция) и 2)

удерживанием их в этой позиции до

заживления перелома (иммобилизация).

Обе эти задачи решаются ортопедическим

или хирургическим способами.

Репозиция отломков челюсти может

осуществляться ручным путем после

анестезии, с помощью аппаратов и

хирургическим путем (кровавая или

открытая репозиция). Основным методом

лечения переломов челюстей в настоящее

время является ортопедический метод,

предусматривающий решение лечебных

задач с помощью шин-аппаратов. В систему

мероприятий по реабилитации больных

с травмами челюстно-лицевой области

входят также физиотерапевтическое

лечение и лечебная гимнастика. Лечение

огнестрельных переломов челюстей

включает: 1) первичную обработку раны,

2) репозицию и иммобилизацию отломков,

3) мероприятия по борьбе с инфекцией, 4)

костную пластику, 5) пластику мягких

тканей, 6) мероприятия по профилактике

с контрактурами.

500

Первая врачебная помощь при переломах

челюстей (транспортная иммобилизация)

Первая врачебная помощь при переломах

челюсти заключается во временном

закреплении отломков в неподвижном

состоянии. Это необходимо проводить

для остановки кровотечения или его

предупреждения, а также для прекращения

боли. Временное шинирование отломков

является одним из средств борьбы с

шоком. Врачебная помощь при переломах

челюстей в военное время оказывается

на этапах эвакуации раненых в

че-люстно-лицевую область. В мирное

время транспортную иммобилизацию

отломков осуществляют до оказания

больному специализированной помощи

врачи участковых больниц и станций

скорой помощи.

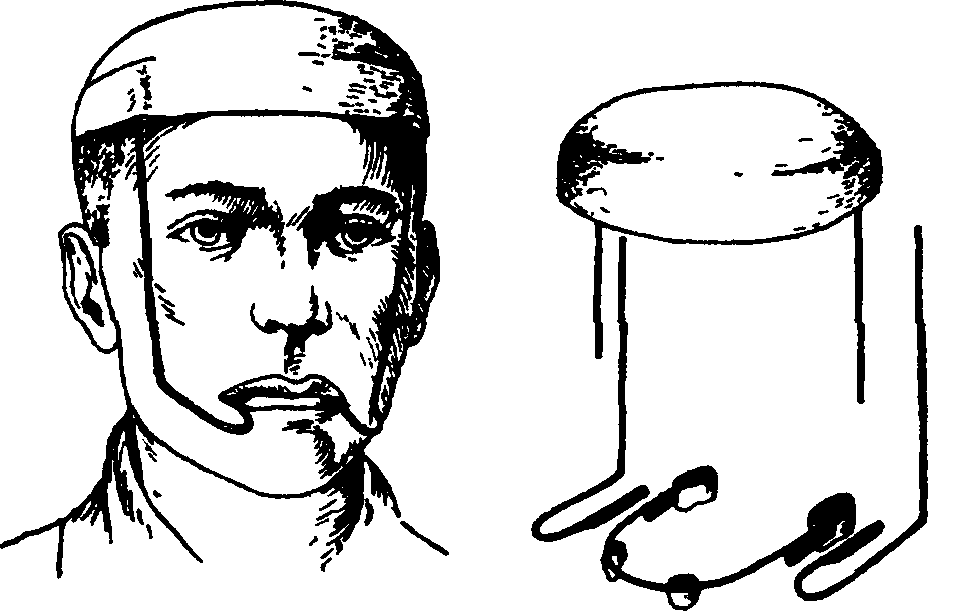

Для создания неподвижности отломков

применяют транспортные шины. Самой

распространенной и простой является

жесткая подбородочная праща. Она

применяется на короткий срок (2-3 дня)

при переломах верхней и нижней

челюстей, когда имеется достаточное

число зубов, удерживающих межальвеолярную

высоту. Жесткая подбородочная праща

состоит из головной повязки и пластмассовой

подбородочной пращи. В пращу помещают

слой ваты и прикрепляют ее резиновыми

тяжами к головной повязке с достаточной

тягой.

Для иммобилизации отломков нижней

челюсти и при переломах альвеолярного

отростка верхней челюсти применяют

также лигатурное связывание челюстей.

Лигатурой служит бронзо-алюминиевая

проволока толщиной 0.5 мм. Существуют

несколько способов наложения проволочных

лигатур по Айви, Вильга, Гейкину, Лимбергу

и др. (рис.209). Лигатурное связывание

челюстей должно сочетаться с наложением

подбородочной пращи.

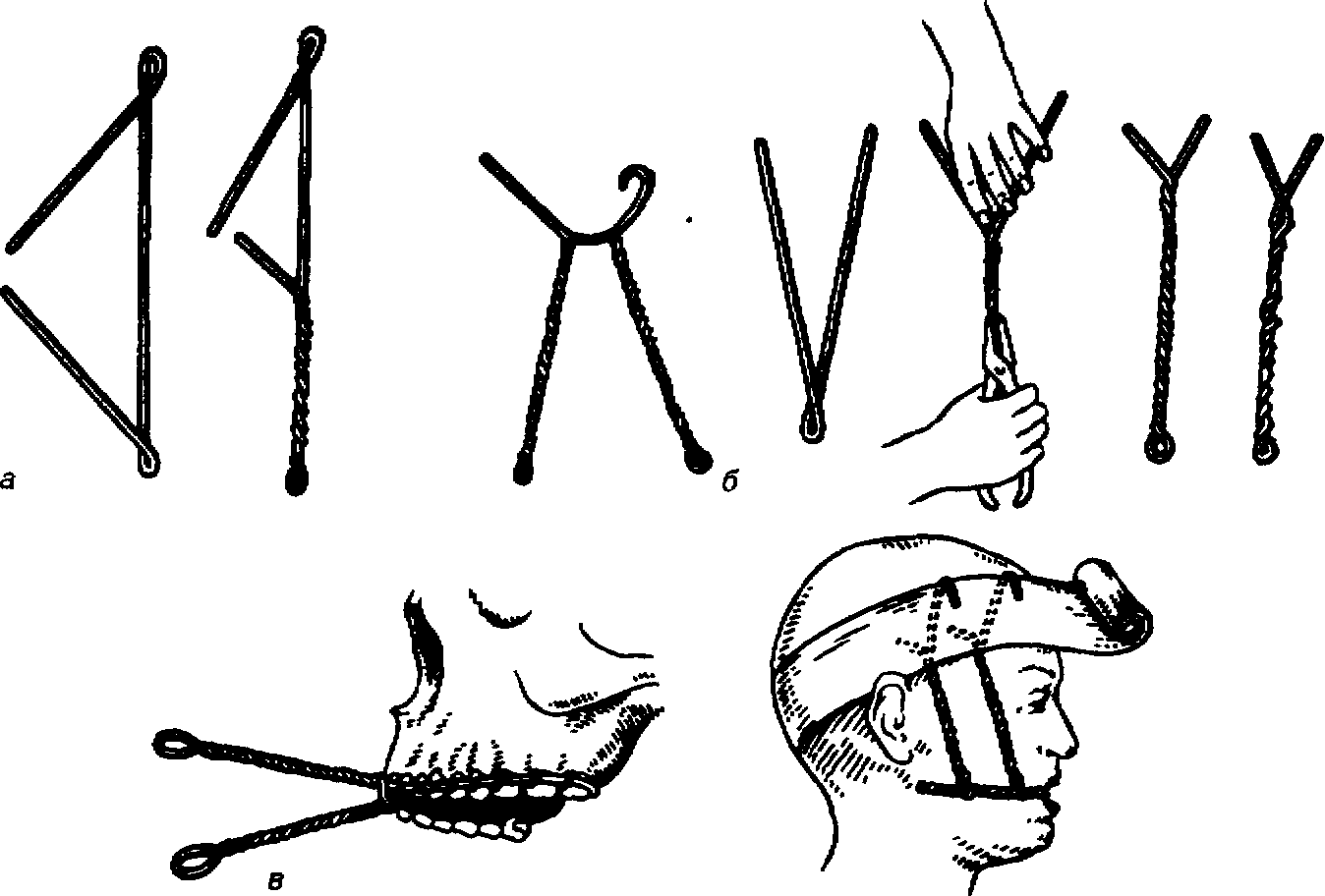

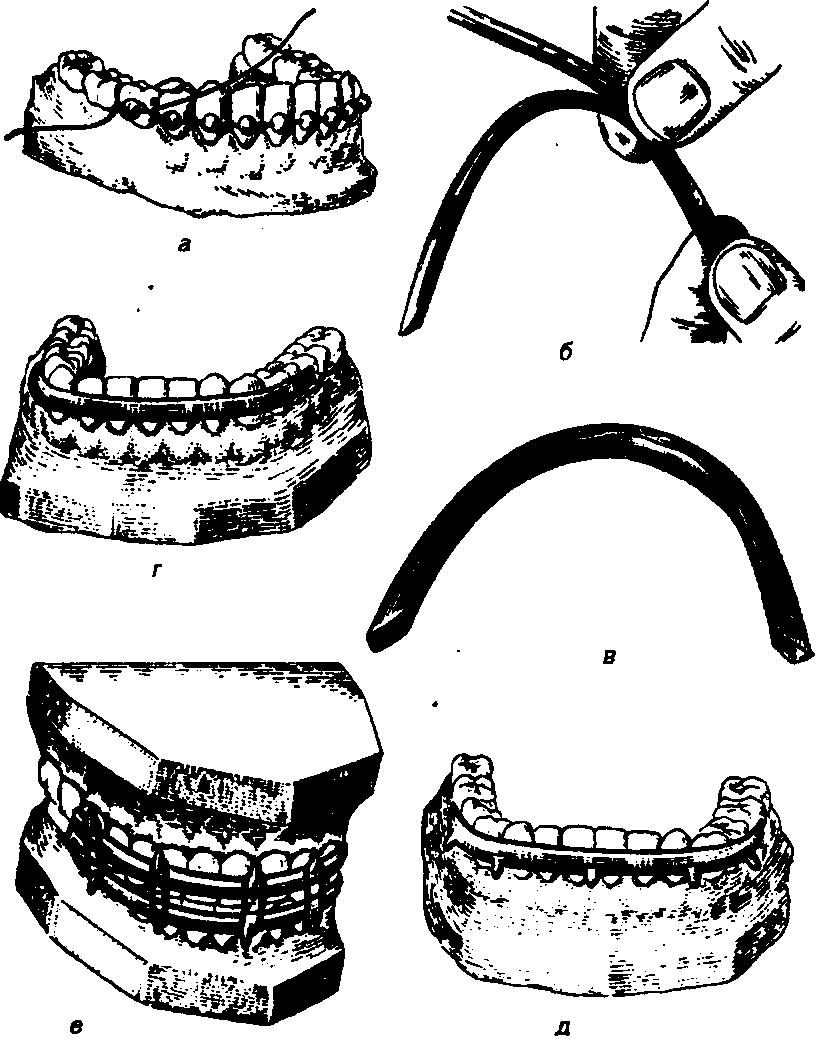

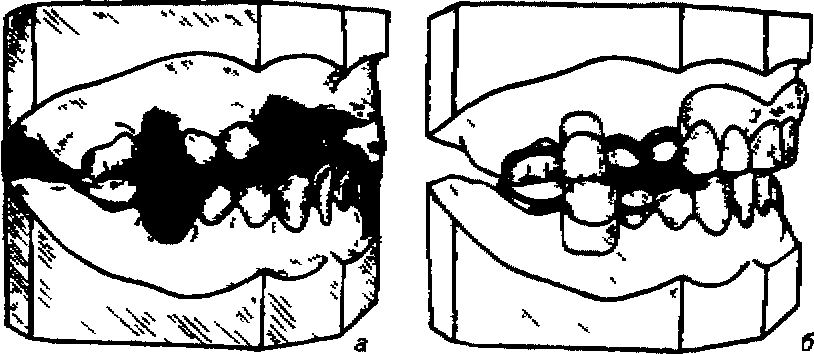

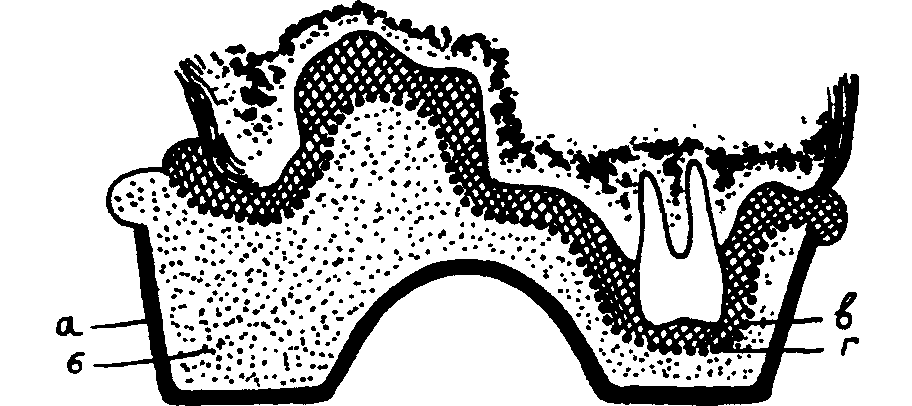

Рис. 209.

Межчелюстное связывание зубов: а — по

Айви; б — по Гейкину; в — по Вильга.

При переломах беззубых челюстей в

качестве транспортной шины могут

быть использованы съемные протезы

больных, если атрофия альвеолярных

отростков умеренная, а окклюзия

искусственных зубов хорошая. Однако и

в этом случае обязательно наложение

подбородочной пращи.

501

Специализированная помощь при переломах

челюстей

Ортопедическое

лечение переломов альвеолярного отростка

Чаще всего наблюдаются переломы

альвеолярного отростка верхней челюсти.

Они могут быть со смещением и без

смещения. Направление смещения отломка

обусловлено направлением действующей

силы. В основном отломки смещаются

назад или к средней линии.

При переломах альвеолярного отростка

без смещения применяется одночелюстная

алюминиевая шина (гладкая проволочная

скоба) (рис.210). Она изгибается по зубному

ряду с вестибулярной стороны и фиксируется

к зубам лигатурной проволокой. При

свежих переломах со смещением отломки

вправляются одномоментно под анестезией

и закрепляются одночелюстной

проволочной шиной. При несвоевременном

обращении пациента к врачу отломки

становятся тугоподвижными и вправить

их одномоментно не удается. В этих

случаях применяется внутриротовое и

внерото-вое вытяжение.

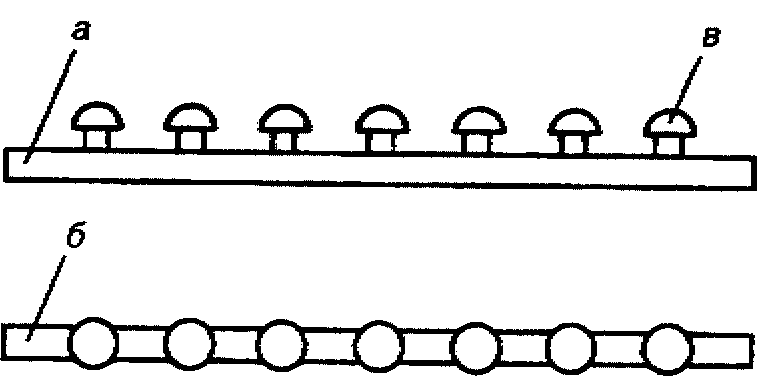

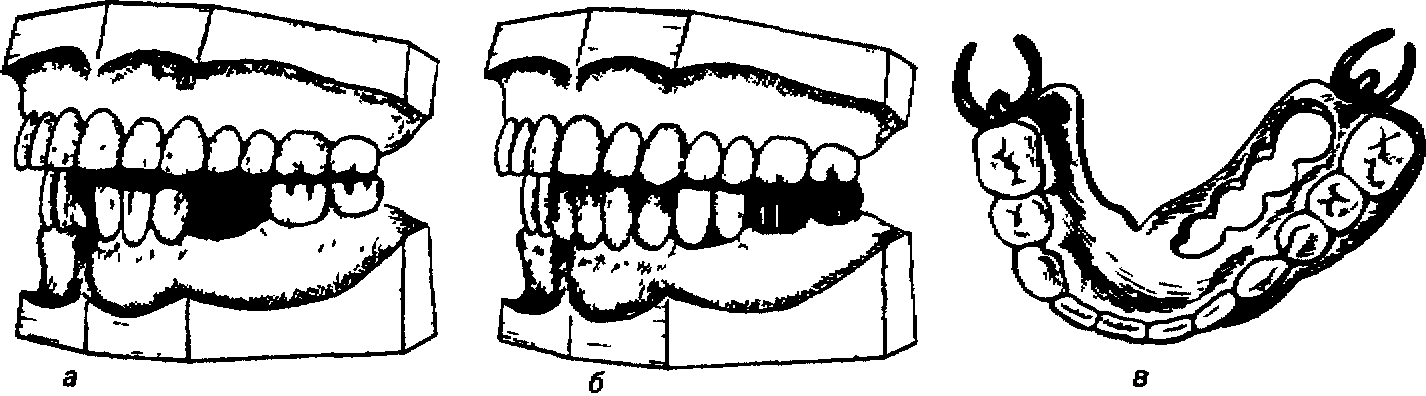

Рис.

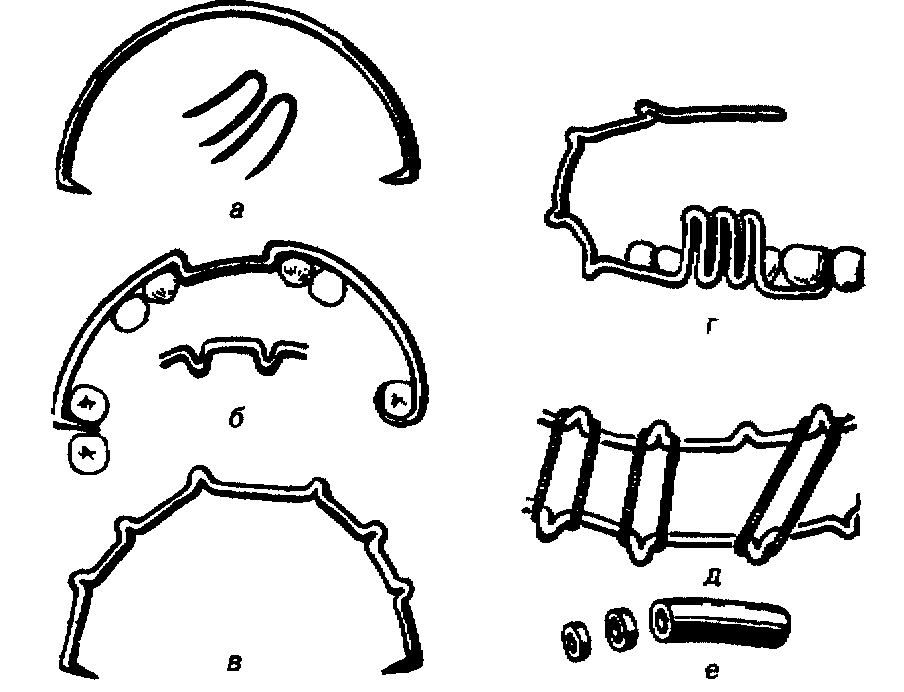

210. Проволочные шины по Тигерштедту: а

— гладкая шина-скоба; б — гладкая шина с

распоркой; в — шина с крючками; г — шина

с крючками и наклонной плоскостью; д —

шина с крючками и межчелюстной тягой;

е — резиновые кольца.

При переломах в боковых отделах

альвеолярного отростка можно применять

пружинящую дугу Энгля, которая

настраивается таким образом, чтобы

переместить зубы вместе с альвеолярным

отростком в направлении, нужном для

восстановления нормальной окклюзии.

Так, например, при смещении отломка

в небном направлении дуга плотно

прилегает к зубам здоровой стороны, но

отстоит от зубов поврежденного

альвеолярного отростка. После

наложения лигатур, упругая дуга будет

переме-

502

щать зубы поврежденной стороны наружу,

т.е. в правильное положение (рис.211).

Рис. 211.

Лечение переломов альвеолярного отростка

со смещением внутрь (а), кзади (б) и

вертикальным смещением (в).

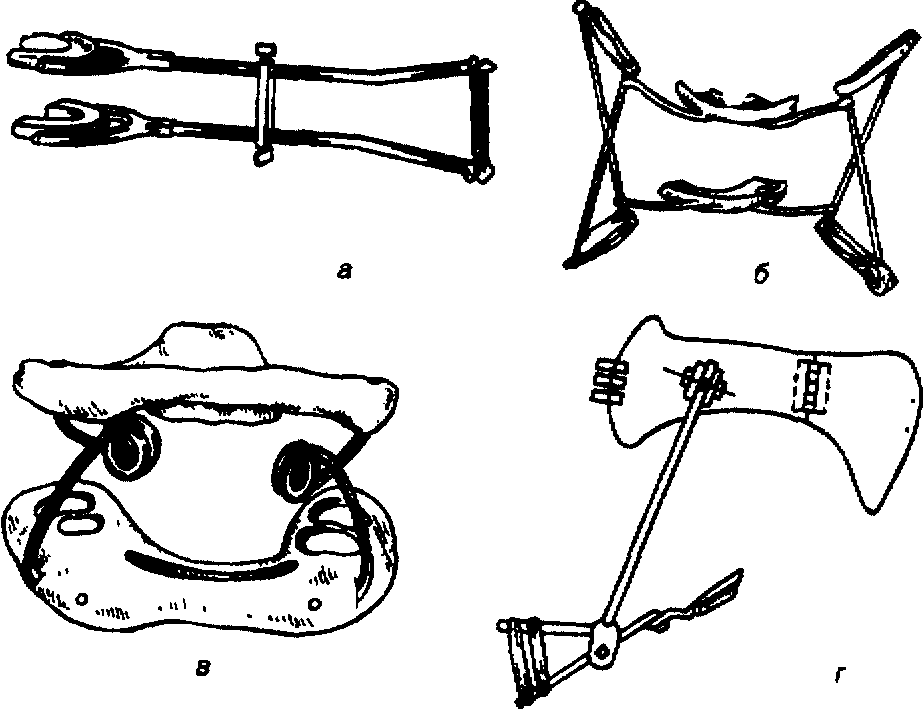

Рис .212.

Гнутая проволочная шина Збаржа для

лечения переломов верхней челюсти: а •

первый вариант; б — второй вариант; в —

закрепление шин.

503

При включенных переломах альвеолярного

отростка и переломах его в переднем

отделе зубной дуги применяются

стационарная проволочная стальная дуга

толщиной 1,2 — 1,5 мм. Дуга привязывается

к зубам здоровой стороны, а отломок

подтягивается к дуге резиновыми кольцами

или лигатурой.

Ортопедическое

лечение переломов верхней челюсти

Переломы верхней челюсти могут быть

односторонними и двусторонними.

Различают три типа переломов верхней

челюсти (Фор I, II, III). Кроме того, могут

быть вколоченные переломы верхней

челюсти, а иногда и полный отрыв ее.

Основным симптомом перелома верхней

челюсти со смещением является нарушение

смыкания зубов в виде открытого прикуса.

Лечение переломов верхней челюсти при

выраженной подвижности отломков

заключается в ручном вправлении отломков

и фиксации их в правильном положении.

Для лечения двусторонних переломов

верхней челюсти используют проволочные

шины, которые имеют внутриротовую часть,

фиксированную к зубам, и внеротовую,

соединенную с головной гипсовой повязкой.

Подобная шина для лечения переломов

переднего отдела верхней челюсти

предложена Я М.Збаржем (рис.212). Она

готовится следующим образом. Берется

алюминиевая проволока длиной 75 -80 см С

каждой стороны ее концы длиной 15 см

загибают навстречу друг другу и скручивают

в виде спирали. Угол между длинными

осями проволоки не должен превышать

45° Витки одного отростка идут по часовой,

а другого — против часовой стрелки.

Образование витых отростков считается

законченным тогда, когда средняя часть

проволоки между последними витками

равна расстоянию между премолярами.

Эта часть является в дальнейшем передней

частью назубной шины. Боковые части

изгибают из свободных концов проволоки

Внутриротовую часть шины укрепляют

лигатурной проволокой к зубам после

вправления отломков Внеротовые отростки

отгибают вверх к голове так, чтобы они

не касались кожи лица. После этого,

накладывают гипсовую повязку, в которую

пригипсовывают концы проволочных

отростков.

Для лечения переломов верхней челюсти

по I и II типу Я.М.Збарж разработал

стандартный комплект, состоящий из

шины-дуги, опорной головной повязки

и соединительных стержней (рис.213).

Аппарат позволяет одновременно вправлять

и закреплять отломки. Шина-дуга

представляет собой двойную стальную

дугу, охватывающую зубной ряд верхней

челюсти с обеих сторон. Размеры

проволочной дуги регулируются разгибанием

и укорочением ее небНой части. От дуги

отходят внеротовые стержни, направленные

назад — к ушным раковинам. Внеротовые

стержни соединя-

504

ются с головной повязкой при помощи

соединительных металлических стержней

М.З.Миргазизов предложил аналогичное

устройство стандартной шины для

закрепления отломков верхней челюсти,

не только с использованием небной

пластинки из пластмассы

Лечение переломов верхней челюсти со

смещением отломков книзу при неповрежденной

нижней челюсти можно проводить с помощью

зубо-десневой шины I типа Вебера (рис.214).

Она состоит из проволочного каркаса и

пластмассового базиса, который охватывает

и покрывает твердое небо и муфты для

внеротовых стержней. Режущие края и

жевательные поверхности зубов

остаются открытыми для контроля смыкания

зубов. Каркас изгибают из ортодонтической

проволоки диаметром 0,8 мм.

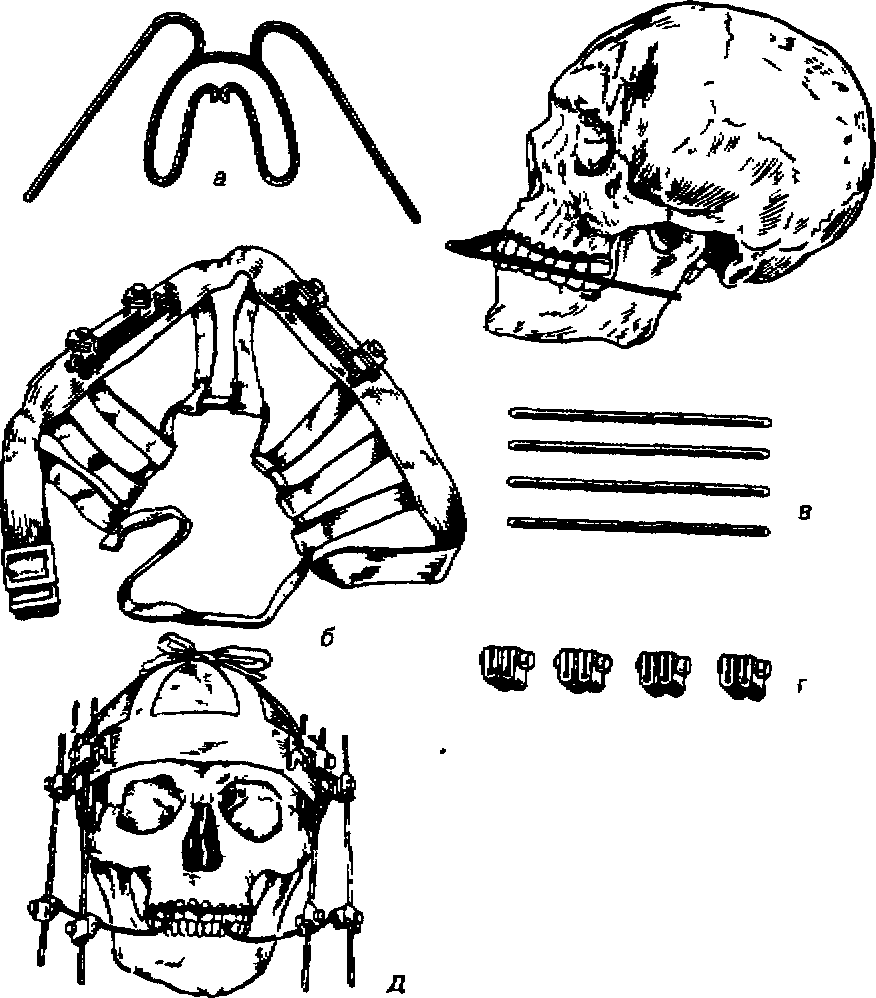

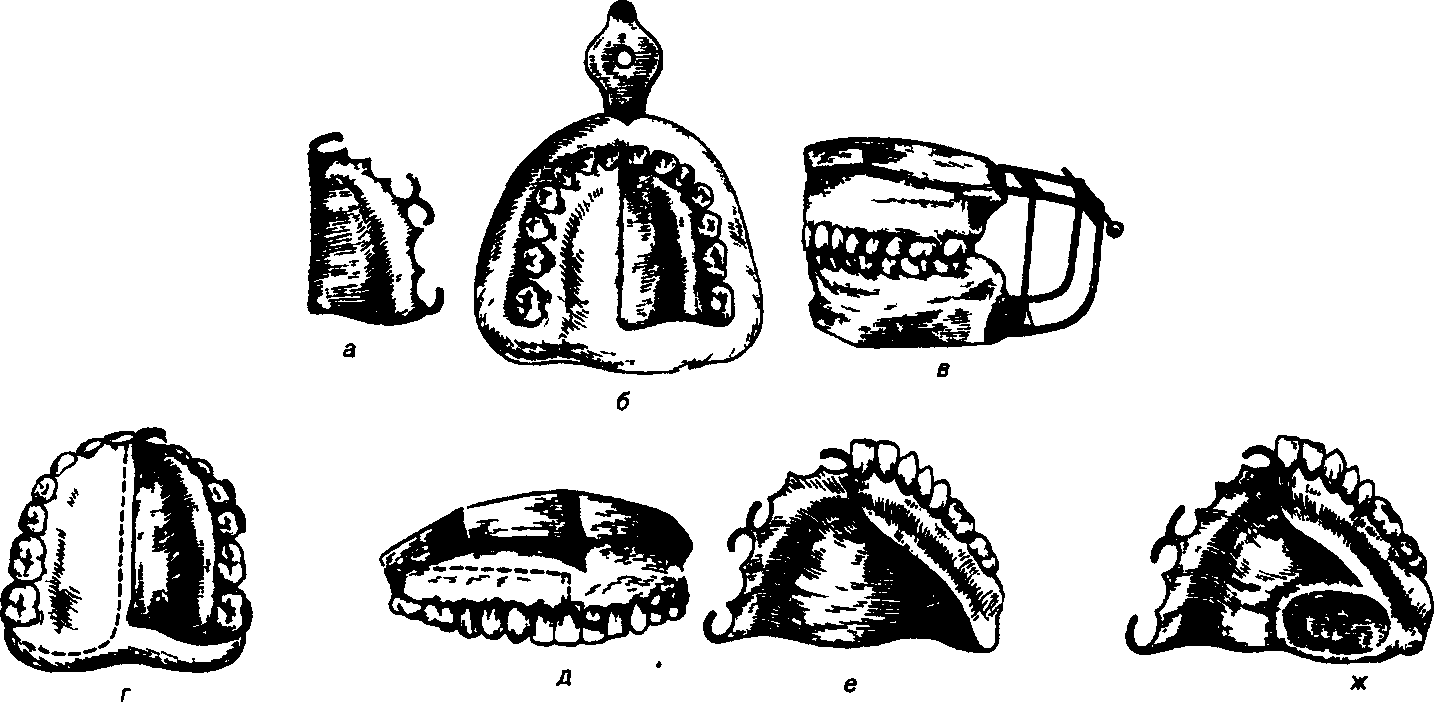

Рис. 213.

Стандартный комплект Збаржадля лечения

переломов верхней челюсти а — шина-дуга,

б — головная повязка, в — соединительные

стержни, г — соединительные хомутики

Он охватывает зубной ряд в виде дуги с

вестибулярной и небной поверхности.

Для того, чтобы шина опиралась на зубы

и не повреждала десне-вой край, к каркасу

припаивают перекладины, которые должны

располагаться на контактных пунктах

зубов. К каркасу припаивают четырехгранные

трубки, которые будут удерживать

внеротовые стержни. Спаянный каркас

помещают на модель челюсти и из воска

моделируют шину. Модель с восковой

репродукцией загипсовывают в кювету и

заменяют воск на пластмассу. Можно

зубодесневую шину изготавливать по

другой тех-

505

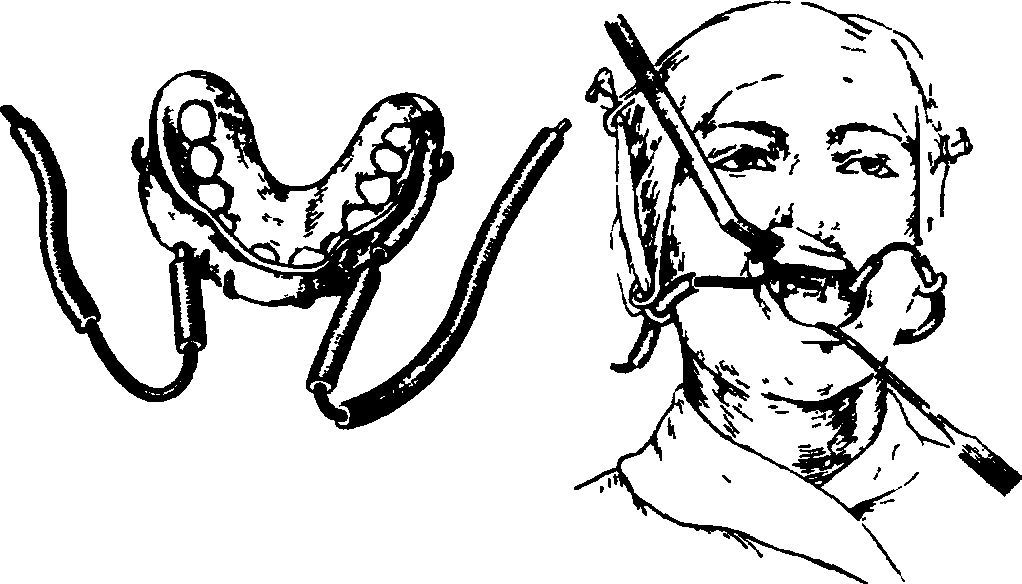

Рис. 214.

Зубонадесневая шина для закрепления

отломков верхней челюсти

нологии. Изготавливают проволочный

каркас с трубками. Помещают его на модель

и моделируют шину из быстротвердеющей

пластмассы. Полимеризацию проводят

в вулканизаторе. Базис шины получается

полупрозрачным. Это позволяет видеть

места сдавливания слизистой оболочки

под шиной.

Получение оттиска для изготовления

шины имеет свои особенности Они

заключаются в опасности смещения

отломков при выведении оттиска.

Оттиски получают альгинатными массами,

которые обладают способностью

присасываться к слизистой оболочке.

При грубом выведении оттиска из

полости рта может произойти смещение

отломков. Поэтому перед выведением

оттиска необходимо отогнуть один его

край, открыв тем самым доступ воздуха

под оттиск.

Рис. 215.

Аппарат для вправлейия отломков верхней

челюсти по Шуру.

506

При двустороннем переломе верхней

челюсти и ограниченной подвижности

отломков вправление и фиксацию последних

осуществляют с помощью шин. С этой целью

З.Я.Шур предложил аппарат со встречными

стержнями (рис.215). Он состоит из: 1)

гипсовой шапочки, в которую при-гипсовывают

два вертикальных стержня длиной 150

мм; 2) единой паянной шины на верхнюю

челюсть с опорными коронками на клыки

и первые моляры обеих сторон. К шине со

щечной стороны в области первого моляра

припасовывают плоские трубки сечением

2х4 мм и длиной 15 мм; 3) двух внеротовых

стержней сечением 3 мм и длиной 200 мм.

Паянную шину цементируют на зубах

верхней челюсти. На голове больного

формируют гипсовую шапочку и

одновременно вгипсовывают в нее

вертикально с обеих сторон короткие

стержни так, чтобы они располагались

несколько позади латерального края

орбиты и опускались книзу до уровня

крыльев носа. Внеротовые стержни

вставляют в трубки и изгибают по щечной

поверхности зуба. В области клыка они

направляются назад, на уровне короткого

верхнего стержня выгибаются ему

навстречу. Перемещение отломков челюсти

достигается изменением направления

внеротовых стержней. После установления

челюсти в правильное положение концы

рычагов связывают лигатурой.

Лечение односторонних переломов верхней

челюсти с тугоподвиж-ными отломками

осуществляется с помощью проволочных

шин с межчелюстным вытяжением. На

нижнюю челюсть изгибают шину Тигерштедта

с зацепными петлями. На верхнюю челюсть

изгибают проволочную шину с зацепными

петлями только на здоровой стороне, а

на отломке шина остается гладкой и

не фиксируется лигатурами. После

укрепления шины на здоровой стороне

накладывают межчелюстную резиновую

тягу, а между опущенным отломком верхней

челюсти устанавливают резиновую

прокладку. После вправления отломка,

свободный конец шины на верхней челюсти

привязывают к зубам.

При полном отрыве верхней челюсти со

смещением ее назад и при вколоченном

переломе вытяжение отломка проводится

с помощью стержня из стальной

проволоки, одним концом прикрепленного

к гипсовой головной повязке, а другим

— к внутриротовой шине.

Ортопедическое лечение переломов

нижней челюсти

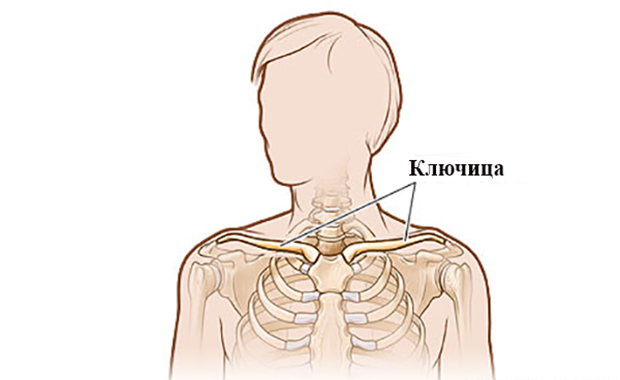

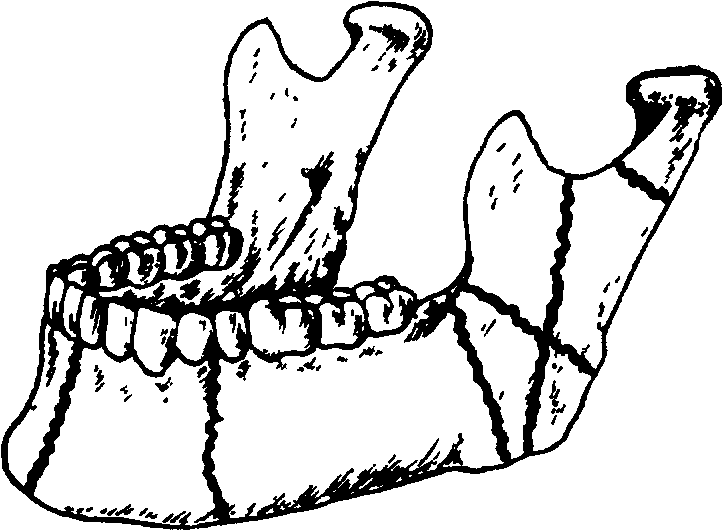

Переломы нижней челюсти происходят по

линии слабости и имеют типичную

локализацию (рис.216). Огнестрельные

переломы, напротив, имеют различное

расположение. Переломы нижней челюсти

чаще всего бывают со смещением отломков,

что объясняется тягой прикрепляющихся

к ним жевательных мышц.

507

Рис. 216.

Типичная локализация переломов нижней

челюсти.

Выбор метода ортопедического лечения

переломов нижней челюсти зависит от

локализации линии перелома, степени и

направления смещения отломков,

наличия зубов на челюсти и состояния

их пародонта, характера нарушений

окклюзии.

При наличии зубов на челюсти, незначительном

смещении отломков и при переломах в

пределах зубного ряда применяются

одночелюстные проволочные шины. Переломы

за пределами зубного ряда или значительное

смещение отломков требуют применения

шин с зацепными петлями для межчелюстного

вытяжения. Впервые алюминиевые проволочные

шины были применены врачом киевского

госпиталя С.С.Тигерштедтом в 1916г.

(рис.210). Глубокий прикус с отвесным или

ретрузионным положением передних

зубов ограничивает применение проволочных

шин.

Рис.

217. Стандартная ленточная шина для

межчелюстной фиксации по Васильеву, а

— общий вид шины; б — шина на модели (часть

лигатур снята).

508

Методика наложения проволочной шины.

Проволочную шину изгибают из

алюминиевой проволоки диаметром 1,8 мм.

Шину изгибают вне полости рта, постоянно

примеряя ее на зубном ряду. Наложение

шины осуществляется после проводникового

обезболивания. Она должна плотно

прилегать к каждому зубу. При отсутствии

части зубов в ней изгибается распорка

или ретенционная петля. Зацепные петли

изгибаются с помощью крампонных

щипцов. Концы шины должны охватывать

последние зубы. Для ее закрепления

используется бронзо-алюминиевая

проволока длиной 6 — 7 см и толщиной 0,4 —

0,6 мм (лигатура). Шина должна располагаться

между экватором зуба и десной, не вызывая

повреждения последней. Лигатуру изгибают

в виде шпильки с концами различной

длины. Концы ее пинцетом вводят с язычной

стороны в два смежных межзубных промежутка

и выводят со стороны преддверия (один

— под шиной, другой — над шиной). Концы

лигатур закручивают и загибают в

межзубной промежуток. Лигатура не должна

вызывать повреждения десны. Через 2-3

дня ее подкручивают.

Гнутые проволочные шины требуют больших

затрат времени для их изгибания. В 1967

г. В.С.Васильевым была разработана

стандартная на-зубная шина из нержавеющей

стали с готовыми зацепными крючками

(рис.217).

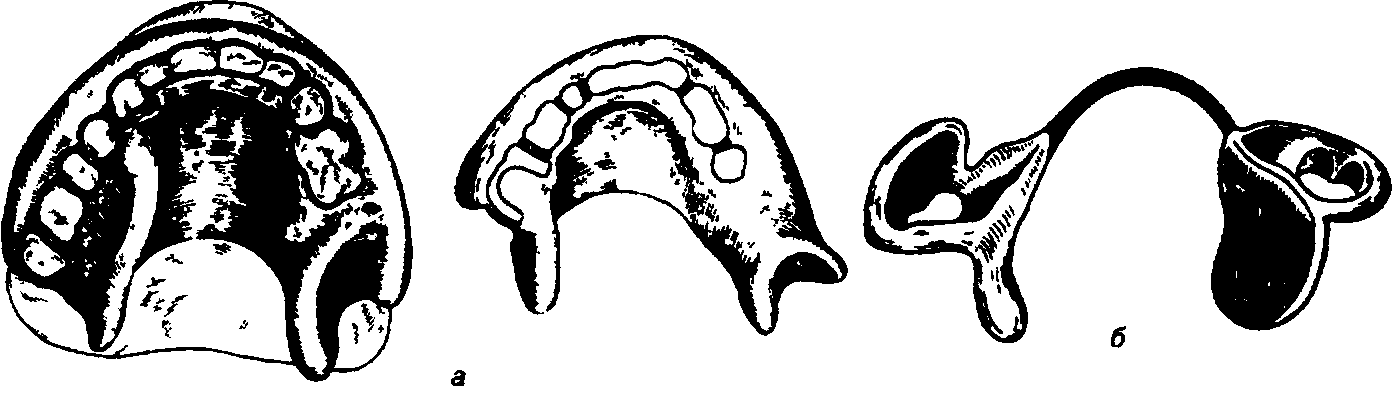

Лечение переломов нижней челюсти с

беззубыми альвеолярными частями или с

отсутствием большого количества зубов

осуществляется шиной М.М.Ванкевич

(рис.218а). Она представляет собой из себя

зубо-десневую шину с двумя плоскостями,

которые отходят от небной поверхности

шины к язычной поверхности нижних

моляров или беззубого альвеолярного

гребня.

Рис.

218. Съемные шины для закрепления беззубых

отломков нижней челюсти: а — шина Ванкевич;

б — шина Степанова.

Технология шины. Альгинатной

оттискной массой снимают оттиски с

верхней и нижней челюстей. Определяют

центральное соотношение челюстей и

модели загипсовывают в окклюдатор.

Измеряют степень откры-вания рта.

Изгибают каркас и моделируют шину из

воска. Высота плоскостей определяется

степенью открывания рта. Плоскости при

открывании рта должны сохранять контакт

с беззубыми альвеолярными отростками

или зубами. Воск заменяют на пластмассу.

Эта шина может быть исполь-

509

зована также при костной пластике нижней

челюсти для удержания костных

трансплантатов. Шина Ванкевич

модифицирована А.И.Степановым, который

небную пластинку заменил дугой (рис.2186).

При переломах нижней челюсти за пределами

зубного ряда используются зубодесневая

шина с наклонной плоскостью на нижнюю

челюсть и проволочные шины со скользящими

шарнирами (Померанцева-Урбанская)

(рис.219).

Пластмассовые шины. С появлением

пластмасс в практике ортопедической

стоматологии последние стали применяться

и при лечении переломов нижней челюсти.

Различные модификации шины из

быстро-твердеющей пластмассы предлагали

Г.А.Васильев, И.Е.Корейко, М.Р.Ма-рей,

Я.М.Збарж. Шина из быстротвердеющей

пластмассы формируется

Рис. 219.

Шины для лечения переломов нижней

челюсти за пределами зубного ряда: а,б

-зубонадесневая шина Вебера; в —

ортопедический аппарат со скользящим

шарниром по Шредеру; г — проволочная

шина со скользящим шарниром

Померанцевой-Урбанской.

-^

510

по металлическому шаблону дугообразной

формы. Предварительно на зубах

укрепляется полиамидная нить с

пластмассовыми бусинками. С помощью

этого метода можно получить гладкую

шину и шину с зацепными петлями (рис.220).

Ф.М.Гардашников предложил универсальную

пластмассовую назуб-ную шину с грибовидными

стержнями для межчелюстного вытяжения.

Шину укрепляют бронзо-алюминиевой

лигатурой (рис.221).

Шину из быстротвердеющей пластмассы

можно приготовить в виде каппы

непосредственно в полости рта больного.

Необходимо воском защитить десневой

край от-ожога пластмассой. Э.Я.Варес

предлагал делать каппы методом штамповки

из листового полиметилметакрилата в

специальной пресс-форме.

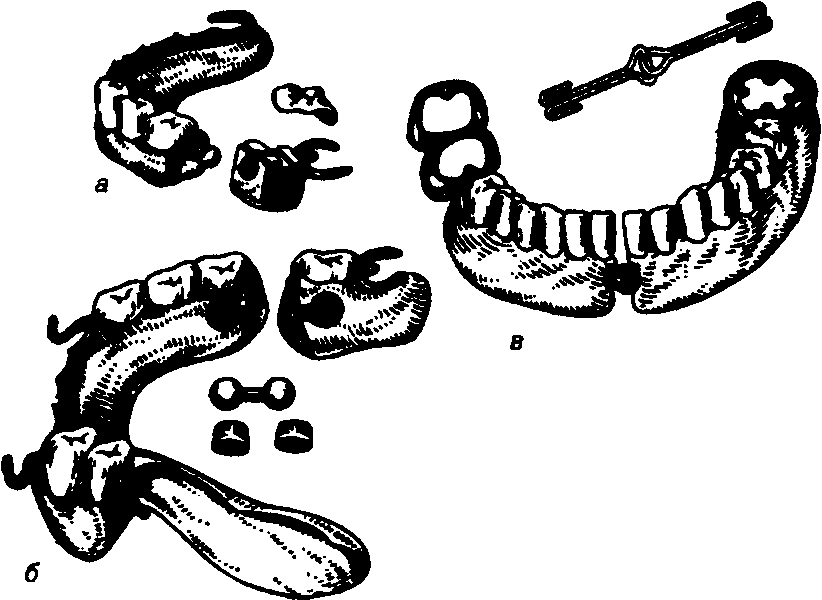

Рис.

220. Схема изготовления пластмассовой

шины для лечения переломов нижней

челюсти:

а — фиксация бусинок;

б — формирование желобка; в — желобок; г

— шина наложена на челюсть;

д — шина с зацепными

петлями; е — фиксация челюстей.

Пластмассовые шины обладают следующими

недостатками: 1) укрепление пластмассовых

шин полиамидной нитью недостаточно

стабильно в связи с растяжением последней;

2) пластмассовые шины в виде капп изменяют

окклюзию, громоздки, повреждают десневые

сосочки и нарушают гигиену полости рта.

511

Рис.

221. Стандартная шина из эластической

пластмассы по Гардашникову:

а — вид сбоку; б —

вид спереди; в — грибовидный отросток.

При переломах нижней челюсти с дефектом

костной ткани применяют фиксирующие

накостные аппараты А.Ф.Рудько, В.П.Панчохи

и их модификации.

Шнннрование переломов беззубой

нижней челюсти. Ортопедические

аппараты (шина Порта, Гунинга-Порта,

А.А.Лимберга), предложенные для лечения

переломов беззубой нижней челюсти не

дают желаемого результата. Они

громоздки и не обеспечивают надежной

фиксации беззубых отломков при

значительной атрофии альвеолярной

части. При лечении переломов у этой

группы больных предпочтение нужно

отдать хирургическим методам лечения

(проволочный шов, введение спиц и др.).

При хорошо сохранившихся альвеолярных

гребнях как вынужденную меру можно

использовать протезы больного в

комбинации с подбородочной пращой.

Шины лабораторного изготовления.

Проволочные шины имеют некоторые

недостатки. Лигатуры повреждают десну,

необходимо их постоянно подкручивать,

нарушается гигиена полости рта. Этих

недостатков лишены шины лабораторного

изготовления. Они состоят из опорных

коронок и припаянной к ним дуги из

ортодонтической проволоки толщиной

1,5 — 2,0 мм. Для изготовления шины снимают

оттиски. В лаборатории готовят

коронки. Их проверяют в полости рта. С

зубного ряда вместе с коронками

снимают оттиск, в который после его

выведения вставляют коронки и отливают

модель. По модели изгибают дугу и спаивают

ее с коронками. Шину проверяют в полости

рта и укрепляют цементом.

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

ТРАВМЫ ЧЕЛЮСТЕЙ

Протезирование при ложных суставах

нижней челюсти

Лечение переломов челюстей не всегда

заканчивается успешно. У некоторых

пациентов отломки не срастаются и

остаются подвижными. Не-

512

нормальная подвижность отломков нижней

челюсти, отсутствие костной мозоли и

образование на концах отломков компактной

пластинки, закрывающей костно-мозговые

полости, спустя 3-4 недели после перелома,

свидетельствуют об образовании ложного

сустава.

Причины образования ложного сустава

могут быть общими и местными. К общим

следует отнести заболевания, снижающие

реактивность организма и нарушающие

репаративные процессы в кости (туберкулез,

ги-поавитаминозы, дистрофии, сосудистые

заболевания, нарушение обмена веществ,

болезни желез внутренней секреции).

Местными факторами являются: 1)

несвоевременное вправление отломков,

недостаточная иммобилизация или

раннее снятие шины; 2) обширные разрывы

мягких тканей и внедрение их между

отломками; 3) переломы челюстей с дефектом

костной ткани более 2 см; 4) отслоение

надкостницы на большом протяжении

челюсти; 5) травматический остеомиелит

челюсти.

Клиническая картина при ложном суставе

нижней челюсти определяется степенью

подвижности отломков, направлением их

смещения, положением отломков

относительно друг друга и верхней

челюсти, количеством зубов на

фрагментах, состоянием их пародонта,

величиной костного дефекта, локализацией

ложного сустава, наличием рубцов

слизистой оболочки и их чувствительностью.

Подвижность отломков определяется

путем пальпации. Иногда смещение

отломков наблюдается при движениях

нижней челюсти. Для постановки

диагноза необходимо проводить

рентгенологическое обследование.

Классификация ложных суставов нижней

челюсти. И.М.Оксман по локализации

повреждения, по количеству зубов на

отломках и по величине дефекта кости

выделяет четыре группы ложных суставов:

1) оба фрагмента имеют 3-4 зуба:

а) с дефектом челюсти до 2 см;

б) с дефектом челюсти более 2 см;

2) оба фрагмента имеют по 1 — 2 зуба;

3) дефекты нижней челюсти с беззубыми

фрагментами:

а) с одним беззубым фрагментом;

б) с обоими беззубыми фрагментами;

4) двусторонний дефект нижней челюсти:

а) при наличии зубов на среднем

фрагменте,

но при отсутствии зубов на боковых

отломках;

б) при наличии зубов на’боковых отломках

и при отсутствии зубов на среднем.

В.Ю.Курляндский рассматривает три группы

ложных суставов: 1) несросшиеся

переломы в пределах зубного ряда при

наличии зубов на от-

513

ломках; 2) несросшиеся переломы в пределах

зубного ряда при наличии беззубых

отломков; 3) несросшиеся переломы за

зубным рядом.

Образование ложного сустава нижней

челюсти вызывает серьезные

морфофункциональные нарушения

зубочелюстной системы. Нарушается

откусывание и пережевывание пищи,

глотание, речь. Изменен внешний вид

больного. Нарушается функция жевательных

мышц и височно-нижне-челюстных суставов.

Расстройства характеризуются нарушением

координации в работе правой и левой

группы жевательных мышц и суставов.

Лечение несросшихся переломов нижней

челюсти должно быть хирургическим.

Проводится костная пластика и последующее

протезирование зубного ряда.

Протезирование дефектов зубного ряда

без восстановления целостности кости

осуществляется только при отсутствии

показаний к операции или отказе

больного от хирургического вмешательства.

Основной принцип протезирования больных

с ложным суставом нижней челюсти

заключается в том, что части протеза,

располагающиеся на отломках челюсти,

соединяются подвижно и не должны

препятствовать смещению отломков.

Замещение дефектов зубного ряда у

больных с несросшимися переломами

нижней челюсти обычными протезами

приведет к функциональной перегрузке

опорных зубов. Съемный пластиночный

протез без шарнира может применяться

только при смещении отломков к средней

линии без вертикальных движений.

Выбор конструкции протезов определяется

клинической картиной. Наличие на отломках

достаточного количества зубов со

здоровым паро-донтом, незначительной

подвижности отломков челюсти, их

правильного положения позволяет

применять шарнирные мостовидные протезы.

Рис.222. Шарнирные

протезы при ложных суставах нижней

челюсти: а — односуставной; б — двусуставной

по Оксману; в — шарнирный по Гаврилову.

514

Небольшое число зубов на челюсти,

значительная амплитуда смещения

отломков, нарушение соотношения зубных

рядов, локализация лажного сустава

в боковом отделе нижней челюсти является

показанием для протезирования схемным

пластиночным протезом с шарнирным

соединением его челюстей.

Для соединения частей протезов при

ложном суставе применяются различные

шарниры (И.М.Оксман, Е.И.Гаврилов,

В.Ю.Курляндский, З.В.Копп, Б.Р.Вайнштейн)

(рис.222).

Шарообразное (односуставное или

двусуставное) сочленение по Оксману

обеспечивает наибольшую подвижность

частей протеза. Он состоит из стержня

с двумя шариками на концах. Длина стержня

равна 3-4 мм, диаметр -1 — 2 мм и диаметр

шарика — 4 — 5 мм. Шарнир изготавливают из

нержавеющей стали путем литья или

вытачивания.

Шарнир Гаврилова (рис.222в) изгибается

из проволоки. Он представляет собой

две петли, соединенные вместе и

располагающиеся одна в вертикальной,

а другая в горизонтальной плоскостях.

Изменяя размеры петель можно регулировать

амплитуду перемещения частей протеза

в нужном направлении.

З.В.Копп предложил три типа шарниров.

Шарнир первого типа представляет из

себя стальную пластинку с двумя

отверстиями, через которые введены оси.

Шарнир обеспечивает вертикальные

движения частей протеза. Шарнир

второго типа состоит из стальной

пластинки, оба отверстия которой

соединены прорезью. Это обеспечивает

вертикальные и горизонтальные

движения. Шарнир третьего типа состоит

из ромбовидной головки припаянной

к коронке; головка вводится в трубку

укрепленную в протезе.

Шарнир Вайнштейна состоит из стальной

спиральной пружины, вставленной в

гильзы, которые укреплены в частях

протеза. При локализации ложного сустава

в области угла нижней челюсти, когда на

меньшем от-ломке сохранился один зуб,

применяют односуставной шарнир Оксмана,

шарнир III типа Коппа и шароамортизационный

кламмер Курляндского.

Технология съемных протезов с шарнирами.

Учитывая подвижность отломков, снимают

эластическими оттискными материалами

оттиск с нижней челюсти без давления

при полуоткрытом рте. По модели

изготавливают съемный пластиночный

протез обычным способом. По протезу

отливается вспомогательная модель.

Протез распиливается на две части

соответственно расположению ложного

сустава. С язычной стороны под

искусственными зубами создается ложе

для шарнира. Проволочный шарнир

Гаврилова укрепляется быстротвердеющей

пластмассой. Для шарнира Оксмана с

язычной стороны обеих частей протеза,

отступая 1 — 2 мм от линии распила

высверливают углубления диаметром 7

мм. В углубления вкладываются гильзы,

заполненные амальгамой, и вставляется

шарнир.

515

Протез устанавливают на челюсть и

больной 15-30 минут пользуется ими.

По мере затвердевания амальгамы

формируется шарнирный сустав.

При значительной подвижности отломков

челюсти или наличии двух ложных суставов

оттиск снимается с каждого фрагмента

челюсти и изготавливают базис протеза

с кламмерной фиксацией на каждый отломок.

После проверки базиса в полости рта

снимается вместе с ними гипсовый оттиск

в центральной окклюзии. Таким образом,

получают общую модель нижней челюсти.

Ложный сустав при дефекте тела нижней

челюсти и изменении положения отломков

сочетается с нарушениями окклюзии. При

подобной клинической картине

применяются съемные пластиночные

протезы с шарнирами и двойным рядом

зубов.

Лечение больных при неправильно

сросшихся переломах челюстей

Если при повреждении челюстей своевременно

была оказана специализированная

помощь, правильно проведены первичная

обработка раны, репозиция и иммобилизация

отломков, то процесс заживления протекает

благоприятно. Восстанавливается

анатомическая целостность челюсти,

правильная окклюзия зубных рядов и

функции полости рта.

Несвоевременное или неквалифицированное

оказание специализированной помощи

больным с переломами челюстей приводит

к срастанию отломков в порочном положении,

а рана мягких тканей заживает с

образованием грубых рубцов,

ограничивающих движения нижней челюсти,

губ, щек, языка.

При образовании неправильно сросшихся

переломов челюстей мор-фофункциональные

нарушения зубочелюстной системы

определяются локализацией перелома,

степенью смещения отломков, тяжестью

деформации. Изменяется внешний вид

пациентов. При неправильно сросшихся

переломах верхней челюсти наблюдается

удлинение лица, напряжение мягких

тканей приротовой области, асимметрия

лица.

Изменение положения отломков челюстей

приводит к нарушению речи. Речь

пациентов страдает вследствие уменьшении

объема полости рта и изменения положения

артикуляционных точек. Смещение отломков

нижней челюсти приводит к изменению

положения головок нижней челюсти в

суставных ямках, что ведет к нарушению

движения нижней челюсти, соотношения

элементов сустава, дисфункции жевательных

мышц.

Основу функциональных изменений

составляют окклюзионные нарушения.

В зависимости от направления смещения

отломков они могут быть в виде открытого

или перекрестного прикуса. Открытый

прикус в переднем отделе зубных рядов

образуется при Неправильно сросшихся

переломах верхней челюсти. Боковой

открытый прикус встречается при верти-

516

кальных смещениях отломков нижней

челюсти. При наклоне отломков нижней

челюсти или смещения их к средней линии

образуется перекрестный прикус.

По степени окклюзионных нарушений в

горизонтальной плоскости различают

три группы больных. У первой группы

окклюзионные контакты сохраняются в

виде бугоркового смыкания, у второй

группы — зубы смыкаются только боковыми

поверхностями, в третьей группе полностью

отсутствуют смыкания зубов.

Методы лечения неправильно сросшихся

переломов челюстей могут быть

хирургическими, протетическими,

ортодонтическими и аппаратно-хирургическими.

Наиболее целесообразным является

хирургическое лечение путем открытой

(кровавой) репозиции отломков и последующей

их иммобилизации. При отказе больных

от операции или при наличии противопоказаний

к ней применяются другие методы лечения.

В задачу ортопедического лечения входит

нормализация окклюзионных

взаимоотношений, восстановление речи,

внешнего вида лица, профилактика

артро- и миопатий. Эти задачи решаются

применением специальных протезов.

Ортопедические и аппаратно-хирургические

методы лечения направлены на изменение

положения зубов в зубном ряду и создания

тем самым нормальных окклюзионных

контактов.

Следует различать две группы больных:

1) пациенты с неправильно сросшимися

переломами челюстей и полностью

сохранившимися зубными рядами и 2)

пациенты с неправильно сросшимися

переломами челюстей и частичной

потерей зубов.

Лечение пациентов

с неправильно сросшимися-переломами

челюстей

при полностью сохранившихся зубных

рядах

При неправильно сросшихся переломах

верхней челюсти с образованием

переднего открытого прикуса тактика

врача зависит от степени разобщения

зубов, возраста пациента и тяжести

нарушения внешнего вида (рис.223). Если

межальвеолярная высота удерживается

только третьими или вторыми коренными

зубами, то можно добиться контакта

передних зубов путем сошлифовывания

моляров или их удаления. В молодом

возрасте проводится ортодонтическое

устранение открытого прикуса по принципам

терапии этой аномалии. При незначительной

щели между передними зубами можно

протезировать пластмассовыми или

фарфоровыми коронками.

Боковой открытый прикус устраняется

путем протезирования метал-локерамическими

или металлопластмассовыми каппами

(рис.224). У молодых пациентов можно

получить положительные результаты

путем орто-донтической перестройки

положения зубов.

517

Рис.

223 Неправильно сросшийся перелом верхней

челюсти (наблюдение Е Н.Жулева)» а —

до лечения; б — после лечения.

Рис.

224. Лечение неправильно сросшегося

перелома нижней челюсти: а — до лечения,

б -после лечения мостовидным протезом;

в — съемный протез с двойным рядом зубов.

Перекрестный прикус при неправильно

сросшемся переломе челюсти устраняется

ортодонтическим путем или при

протезировании съемными протезами

с двойным рядом зубов (рис.224в). Искусственные

зубы съемного протеза пришлифовываются

к вестибулярной поверхности естественных

зубов и, таким образом, восстанавливается

окклюзия. Кроме того, для улучшения

внешнего вида больных, съемные протезы

имеют искусственную десну, которая

корригирует асимметрию лица.

Протезирование конструкциями с

дублирующим рядом зубов имеет свои

особенности. В первую очередь возникают

трудности наложения протеза на челюсть

в связи с изменением положения и

альвеолярных частей. Для решения

этой задачи модель челюсти изучается

в параллелометре и определяется путь

введения протеза. Если изучение модели

не выявляет приемлемого пути введения

протеза, то решается вопрос о подготовке

отдельных зубов. В тяжелых условиях

рекомендуют использовать складные или

разборные протезы. Лучшие результаты

дает применение цельнолитых дуговых

или протезов с литыми базисами.

518

Протезирование пациентов с неправильно

сросшимися переломами и частичной

потерей зубов

Задачей протезирования пациентов этой

группы является замещение утраченных

зубов с одномоментным восстановлением

окклюзии оставшихся зубов, восстановление

внешнего вида пациента и его речи. В

зависимости от количества утраченных

зубов и от состояния их пародонта

применяются несъемные или съемные

протезы. К трудностям протезирования

следует отнести получение оттиска. Не

всегда оттиск можно снять стандартной

ложкой. Поэтому из воска вначале

моделируют ложку в полости рта, а затем

ее заменяют на пластмассу. Оттиск снимают

эластическими оттискньми материалами.

При включенных изъянах зубных рядов

применяют цельнолитые мостовидные

протезы или мостовидные протезы с

литой жевательной поверхностью. Изъяны

в передних отделах зубных рядов

протезируют цельнолитыми комбинированными

протезами. Мостовидными протезами

восстанавливают окклюзионные контакты

в вертикальном направлении.

Перекрестный прикус вследствие

неправильно сросшегося перелома

устраняется протезированием съемными

конструкциями протезов. Цельнолитые

дуговые протезы и съемные протезы с

литыми базисами включают в свою

конструкцию окклюзионные накладки и

искусственные зубы для коррекции

окклюзии. Путь введения съемных протезов

изучается в параллелометре. Система

кламмеров Нея позволяет обеспечить

фиксацию протеза у больных данной

группы.

Протезирование больных с потерей

зубов при сужении ротовой щели

(мнкростомии)

Сужение ротовой щели (микростомия)

образуется в результате ранения

приротовой области, при операциях по

поводу опухолей, ожогов лица, а также

при системной склеродермии и туберкулезной

волчанке.

Рубцы мягких тканей, окружающих ротовую

щель, снижают их эластичность,

препятствуют открыванию рта и уменьшают

ротовую щель. Долго существующие

келоидные рубцы вызывают деформацию

зубных рядов и обезображивают лицо

пациентов, что с свою очередь приводит

к изменению их психики. Больные с

микростомией трудно вступают в контакт

с врачом и часто не верят в успех

протезирования. Сужение ротовой щели

влечет за собой нарушение приема пищи

и речи.

Протезирование пациентов с сужением

ротовой щели затруднено в связи с

ограничением открывания рта. Поэтому

в первую очередь необходимо выяснить

возможности расширения ротовой щели

оперативным путем. Однако хирургическое

вмешательство не всегда возможно

(возраст

519

больного, общее состояние, системная

склеродермия, туберкулезная волчанка).

Протезирование несъемными протезами

дефектов коронок зубов и частичной

потери зубов в боковых отделах зубных

рядов связано с трудностями в

проведении местного обезболивания и

препарирования зубов под коронки. В

этих случаях можно воспользоваться

наркозом, премеди-кациен и др. Сепарацию

боковых зубов проводят дисками с

защитными головками или вручную.

Препарирование других поверхностей

зубов осуществляют алмазными

головками.

Снятие оттиска у больных с микростомией

также затруднено вследствие потери

эластичности мягких тканей, окружающих

ротовую щель. Кроме того, у некоторых

больных микростомия сочетается с

дефектом альвеолярного отростка или с

контрактурой нижней челюсти. При этом

увеличивается объем оттиска и уменьшается

расстояние между зубами, что затрудняет

его выведение. При протезировании

съемными протезами выбор метода получения

оттиска зависит от величины сужения

ротовой щели. Оттиск можно получить

детской стандартной ложкой или обычной

стандартной ложкой, распиленной на две

части. Лучше всего сформировать в

полости рта индивидуальную ложку из

воска, заменить последний на пластмассу

и снять оттиск жесткой ложкой. Путь

введения и выведения ложки с оттискной

массой осуществляется через здоровый

угол рта.

Трудности получения оттиска при

контрактурах нижней челюсти связаны

с недостатком места между зубами при

открывании рта. Обычная стандартная

ложка без оттискной массы при этом может

быть введена в полость рта, что невозможно

сделать с оттискной массой. Поэтому

оттиск-ную массу следует наложить на

протезное ложе, а затем уже прижать

ложкой. После оформления оттиска его

извлекают в обратной последовательности

(сначала ложка, а затем оттиск).

Значительное уменьшение ротовой щели

затрудняет определение центральной

окклюзии обычным способом при помощи

восковых шаблонов с прикусными

валиками из воска. При фиксированной

межальвеолярной высоте центральная

окклюзия определяется гипсовым способом.

В полость рта вводят валик из густо

замешанного гипса и просят больного

сомкнуть зубы. По отпечаткам на гипсе

составляют модели. При нефиксированной

межальвеолярной высоте центральное

соотношение челюстей определяется с

помощью прикусных валиков и шаблонов

из термопластической массы. При

необходимости валики делают уже обычных,

а шаблон укорачивают.

Выбор конструкции съемного протеза

определяется степенью сужения ротовой

щели. При значительной микростомии и

дефектах альвеолярного отростка

иногда применяют разборные или шарнирные

протезы. Однако ввиду сложности

конструкции их следует избегать. Протезы

долж

520

ны быть простыми и доступными. Уменьшение

базиса протеза и сужение искусственной

зубной дуги облегчают введение и

выведение протеза из полости рта. При

наложении съемного протеза врач должен

научить больного вводить протез в

полость рта.

КОНТРАКТУРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. ПРОФИЛАКТИКА

И ЛЕЧЕНИЕ

Под контрактурой понимают ограничение

подвижности сустава вследствие

патологических изменений мягких тканей,

костей или мышечных групп, функционально

связанных с данным суставом. В ортопедии

и травматологии контрактуры принято

делить на две основные группы: а) пассивные

(структурные) и б) активные (неврогенные).

Пассивные контрактуры, обусловлены

механическими препятствиями, возникающими

как в самом суставе, так и в тканях,

окружающих его. Пассивные контрактуры

делят на артрогенные, миогенные,

дерматогенные и десмогенные. Как

отдельную форму контрактур различают

ишемические, иммобилизацион-ные.

У больных с неврогенными контрактурами

ни в области сустава, ни в окружающих

тканях нет местных механических причин,

которыми можно было бы объяснить

ограничение движений. У таких больных

обычно имеются явления выпадения

или раздражения нервной системы,

приводящие к длительному тоническому

напряжению отдельных мышечных групп.

Неврогенные контрактуры разделяют на:

1) психогенные (истерические), 2) центральные

(церебральные, спинальные) и 3) периферические

(ирри-тационно-паретические, болевые,

рефлекторные).

Чаще всего контрактура возникает после

огнестрельных переломов челюстей.

Наличие инородных тел в мягких тканях

и кости поддерживает затруднение

открывания рта.

Нестойкое затруднение открывания рта

в первое время после травмы обусловлено

рефлекторной контрактурой жевательных

мышц, вызываемых болью при воспалении

мышц и окружающих тканей. Контрактуры

могут быть стойкими. Чаще всего они

возникают при переломах нижней челюсти

в области ее угла с повреждением

жевательных мышц. Стойкое ограничение

открывания рта сопровождает заживление

переломов ветви нижней челюсти,

мыщелкового и венечного отростков,

скуловой дуги. Причиной контрактуры

может быть повреждение сустава

(артрогенная контрактуры). Эти контрактуры

нередко заканчиваются полной неподвижностью

(анкилозом) височно-нижнечелюстного

сустава.

Неправильные действия врача могут

привести к развитию контрактуры.

Сюда относятся: неправильная первичная

обработка раны, длительная межчелюстная

иммобилизация и запоздалое применение

лечебной физкультуры.

521

Для предупреждения развития стойкой

контрактуры рекомендуют ранние движения

нижней челюсти. При переломах нижней

челюсти, когда фиксация отломков

осуществляется аппаратом, назначается

лечебная гимнастика. Если применяется

межчелюстное вытяжение, лечебная

гимнастика состоит из упражнений

для мимических мышц. А.А.Соколов

рекомендует следующие комплексы

специальных упражнений с целью

профилактики и лечения контрактур.

В первом периоде лечения больной

выполняет упражнения сидя, при этом

зубы плотно сжаты, а дыхание произвольное.

Первое упражнение —руки на поясе,

медленно отклонить голову назад до

отказа, затем мед-ленно наклонить ее

вперед, стараясь коснуться подбородком

груди. Упражнение повторяется 3-4 раза.

Второе упражнение — руки на поясе,

сжав зубы, надуть щеки и затем расслабить

их, не разжимая зубов. Упражнение

повторить 3 —4 раза. Третье упражнение

— руки на поясе, повернуть голову

вправо и влево с наклоном вперед, стараясь

коснуться подбородком груди. Повторить

упражнение 3-4 раза в каждую сторону.

Четвертое упражнение — подтянуть

язык к глотке и затем коснуться языком

передних зубов. Упражнение повторить

8-10 раз. Пятое упражнение — в медленном

темпе наклонить голову вправо и влево,

стараясь ухом коснуться плеча, при этом

плечо поднимается навстречу движению

головы. Упражнение повторить 2-3 раза в

каждую сторону. Шестое упражнение —

руки на коле-нях, зажмурить оба глаза

одновременно, повторяя упражнение 3

раза. Зажмурить по одному глазу

попеременно. Седьмое упражнение —

руки на коленях, поднять и низко опустить

брови (нахмурить). Упражнение повторить

8-10 раз. Восьмое упражнение — руки на

коленях, усилием мимических мышц

сместить влево и вправо ткани лица.