Особенности интерактивной стороны взаимодействия

С позиции экспериментальной психологии интерактивная сторона общения состоит в организации взаимодействия общающихся индивидов, то есть представляет собой обмен не только знаниями, идеями, но и действиями. Также она заключается в организации непосредственной совместной деятельности индивидов.

В большинстве случаев взаимодействие происходит при «межличностном взаимодействии», где особенное внимание фокусируется на действиях, предпринимаемых индивидами по отношению друг к другу, а также на соотношении людьми своих целей и организации их достижения.

Социальная психология предусматривает, что определение ситуации может являться важным структурообразующим моментом в межличностном взаимоотношении. Далее, после выявления ситуации, люди выстраивают позиции, которые дают возможность им достичь своих целей в задаваемых обстоятельствах. Важнейшим аспектом межличностного взаимодействия можно считать соотношение между позициями, пристройкой к позициям друг друга и «проверкой их на прочность». В соответствии с исследованиями Н. В. Куницыной, важнейшее условие межличностного взаимодействия заключается в формировании пространства такого взаимодействия. Что касается уровней взаимодействия, то для них характерны определенные механизмы или процедуры реализации, иначе говоря, владение поведенческими «сценариями» в определенной ситуации.

Для понимания смысла и содержания взаимодействия между людьми, важно знать контекст происходящего. Определить поведение человека в соответствующем аспекте значит его помещение в рамки, где оно способно приобретать более или менее однозначный смысл.

Часто между индивидами происходят диалоги подобного характера: «Ну наконец-то вы появились. – А что, собственно, произошло?» или «Каким образом тебе такое могло прийти в голову?! – А что ты имеешь в виду?» и др.

Эти примеры наглядно отражают одним из собеседников контекста, позволяющий ему выбирать линию дальнейшего поведения. Процесс обращения к контексту выполняет, главным образом, 2 задачи межличностного взаимодействия. Для наблюдателя она представляет собой объяснение того, что происходит между людьми, почему именно таким образом, а не иначе осуществляют общение индивиды. Для действующего же лица она представлена возможностью сформировать собственное отношение к происходящему, выбрать способы поведения, которые будут более адекватны соответствующей ситуации, где проявляется возможность соотнести действия и ситуацию.

Помимо этого, при осуществлении совместной деятельности участники не только производят обмен информацией, но и осуществляют организацию «обмена действиями», планируя ее. При планировании вероятна регуляция действий одного индивида посредством планов, которые созрели в голове другого, что и делает деятельность на самом деле совместной. В этом случае ее носителем уже будет выступать не отдельный человек, а групповая взаимосвязь. Психологический состав обмена действиями состоит в 3 моментах:

- учет планов других с их сопоставлением со своими собственными планами;

- анализ «вклада» каждого участника, осуществляющего взаимодействие;

- осмысление степени включения во взаимодействие со стороны каждого из партнеров.

Структура взаимодействия

История социальной психологии предпринимала не одну попытку описания структуры взаимодействий. Например, социологи (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс) и социальные психологи рассматривали теорию действия, или теорию социального действия. В ней с помощью разных вариантов было предложено описание индивидуального акта действия. Ученые концентрировались на некоторых компонентах взаимодействия: людях их связях, воздействии друг на друга и, как следствие этого, их изменениях. Задачами исследования здесь был поиск доминирующих факторов мотивации действия во взаимодействиях.

В соответствии с концепцией Т. Парсонса, описывающей структуру социального действия, основой социальной деятельности являются межличностные взаимодействия. На них происходит построение деятельности человека в качестве результата единичных действий. С позиции абстрактной схемы за элементы взаимодействия принимаются:

- деятели;

- «другой», то есть объект, на котором концентрируется действие;

- нормы, в соответствии с которыми происходит организация взаимодействия;

- ценности, принимаемые каждым участником ;

- ситуация, где совершается действие.

По теории Парсонса, деятель мотивирован с помощью реализации своих установок (потребностей). По отношению к «другому» он развивает систему ориентации и ожиданий, то есть стремление достигать цели и учет возможных реакций другого. Исследователем было выделено 5 пар таких ориентаций. Посредством них автор описывал все виды деятельности человека.

Тем не менее, Λ. Н. Леонтьев считал, что при таком подходе нельзя уловить содержательную сторону действий, поскольку она задана в целом содержанием социальной деятельности. Помимо этого, предлагаемое Парсонсом направление всегда приводит к утрате социального контекста, поскольку в нем все богатство социальной деятельности (то есть система взаимоотношений в обществе) выводится из контекста психологии индивидов.

Существует определенная связь между социологическими исследованиями структуры взаимодействия и описанием ступеней его развития. Здесь происходит расчленение взаимодействия не на элементарные акты, а на этапы, которое оно должно проходить. Эту концепцию развивал польский социолог Я. Щепаньский. Основным понятием в ходе описания социального поведения по этой теории является понятие социальная связь, представленная последовательным осуществлением следующих действий:

- пространственный контакт;

- психический контакт (взаимная заинтересованность);

- социальный контакт (совместная деятельность);

- взаимодействие («систематическое, постоянное осуществление действий, целью которых является соответствующая реакция со стороны партнера.;

- социальное отношение в виде взаимно сопряженных систем действий.

В соответствии с взглядами автора, выстраивание в ряды ступеней, которые предшествуют взаимодействию, нельзя считать слишком строгим. В этой схеме психический и пространственный контакты выступают как предпосылки индивидуального акта взаимодействия.

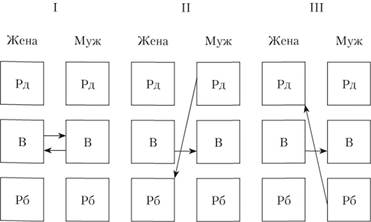

Еще один подход к структурному описанию взаимодействий представлен транзактным анализом, который являет собой направление, предлагающее регулирование действий участников взаимодействий с помощью координации их позиций, учета характера ситуации и стиля взаимодействия. По позиции Берна каждый участник взаимодействия способен занимать одну из трех позиций, включая позиции Родителя, Взрослого, Ребенка. Эти позиции не относятся к социальной роли, а являются чистым психологическим описанием определенных стратегий взаимодействия. Например, позицию Ребенка можно определить в качестве позиции «Хочу!», Родителя — «Надо!», Взрослого – в форме объединения «Хочу» и «Надо». Взаимодействие можно считать эффективным тогда, когда транзакции обладают «дополнительным» характером, то есть происходит их совпадение. Так, если партнер обращается к другому с позиции Взрослого, а тот отвечает с такой же позиции. Когда один из участников взаимодействия обращается к другому с позиции Взрослого, а он отвечает ему в качестве Родителя, то происходит нарушение взаимодействия или его прекращение. В этом случае транзакции можно считать «пересекающимися». На схеме можно увидеть житейский пример (рис. 1).

Жена говорит мужу: «Я порезалась» (апеллирует к Взрослому с точки зрения позиции Взрослого). Когда он отвечает: «Сейчас перевяжем», то этот ответ трактуется с позиции Взрослого (I). Если он говорит: «Вечно у тебя что-то происходит», то это ответ Родителя (II). Когда муж говорит: «Что же я теперь должен сделать?», то происходит демонстрация позиции Ребенка (III). В двух последних ситуациях эффективность взаимодействия нельзя рассматривать.

Рисунок 1. Распределение позиций при взаимодействии (транзактный анализ)

Следующим показателем эффективности взаимодействия является адекватное понимание ситуации при обмене информацией и адекватный стиль действия в этой ситуации. Социальная психология рассматривает большое число классификаций ситуаций взаимодействия. Примером здесь могут быть способы организации межличностного взаимодействия, которые впервые предложил Э. Берн, предлагающий рассмотреть 6 основных форм социального поведения. Среди них 4 считаются основными и 2 пограничными случаями.

- На одном из полюсов пограничный случай виде замкнутости, где нет явной коммуникации между людьми. Человек физически есть, но психологически он находится вне контакта, будто находится в собственных мыслях (например, в поездке в вагоне, в палате больницы).

- Ритуалы в виде привычных, повторяющихся действий, которые не несут смысловой нагрузки и часто обладают неформальным характером (например, приветствие, прощание, благодарность) или официальным (этикет дипломатов). Целью этого типа общения является возможность проводить время вместе, но не сближаться.

- Времяпрепровождение, то есть полу ритуальные разговоры о ситуациях или проблемах, которые известны всем. Они не в такой мере стилизованы и их нельзя предсказать, как ритуалы, но для них присуща определенная повторяемость (вечеринка, на которой гости недостаточно хорошо знают друг друга). Времяпрепровождение является всегда социально запрограммированным: вести разговоры в это время разрешается только в предусмотренном стиле и лишь на допускаемые темы. Основной целью подобного типа общения является структурирование времени и определенный социальный отбор (поиск человеком новых полезных знакомств и связей).

- Совместная деятельность в качестве взаимодействия людей на работе. Ее целью является эффективное выполнение поставленных задач.

- Игра является самым сложным типом общения, поскольку только в ней каждой стороной предпринимается неосознанная попытка достичь превосходства над другой с целью получения вознаграждения. Основной отличительной особенностью игры можно считать скрытую мотивацию ее участников. Э. Берн считал, что люди чаще выбирают себе друзей из числа тех, кто выбирает ту же игру, что и они. По этой причине в подобном социальном окружении любой представитель способен приобретать манеру поведения, совершенно чуждую членам другого социального круга.

- Близость — второй пограничный случай, который следует за игрой, замыкает ряд форм межчеловеческого взаимодействия. Двусторонняя близость определяется в качестве свободного от игр общения, которое предполагает теплое заинтересованное отношение без поиска выгоды. Близость между людьми в виде самой совершенной формы человеческих взаимоотношений, должна всегда приносить удовольствие.

Сегодня исследователи также указывают, что для любой ситуации характерен диктат своего стиля поведения и действий: в каждой ситуации люди разным образом «подают» себя, а если данная самоподача не адекватна, то взаимодействие затрудняется. Ученые выделили 3 базовых стиля действий, включая ритуальный, манипулятивный и гуманистический.

Ритуальный стиль чаще всего задается определенной культурой. Его целью является не изменение другого в общении, а просто подтверждение своего присутствия в этой культуре, данной ситуации, заявление о своей компетентности. Так, стиль приветствий и вопросов, которые задаются при встрече, зависит от характера ожидаемых ответов. Например, американская культура на вопрос «Как дела?» предполагает ответ «Прекрасно!», не смотря на то, как на самом деле обстоят дела. Для нашей культуры характерен ответ «по существу», при этом человек часто не стесняется отрицательных характеристик своего бытия.

В этой ситуации человек, который привык к другому ритуалу, получив подобный ответ, будет озадачен в вопросе осуществления дальнейшего взаимодействия.

При использовании манипулятивного стиля, цель взаимодействия состоит в намерении управления, обучения, оказания влияние, навязывания своей позиции. Осуществляя манипуляцию, используется обширный набор средств, включая отвлечение внимания, перехватывание инициативы, «эксплуатация» личностных качеств и др. Например, в сетевом маркетинге предусматривается прием, которой предполагает небольшую уступку, а затем незаметно подчинение клиента навязанному мнению. В соответствии с позицией Л. А. Петровской, противостояние манипулятивному стилю зависит от определенных факторов, в число которых входит высокая самооценка, твердые убеждения, умение противостоять чужому мнению и др. Практическая социальная психология уделяет большое внимание формированию повышенной сопротивляемости манипуляции.

Проявление гуманистического стиля происходит в ситуации, где цель взаимодействия определяет не стремление менять другого, а изменения в представлениях обоих партнеров в отношении объекта взаимодействия. По отношению друг к другу цель представлена взаимной поддержкой. Гуманистический стиль характеризуется соответствующим осознанием и даже переживанием ситуации взаимодействия. Исследованию этого стиля особое внимание уделяет гуманистическая психология (работы К. Роджерса).

С позиции Г. М. Андреевой, при взаимодействии оно разделяется на компоненты, которые включают позиции участников, ситуацию и стиль действий. Все это способствует более детальному анализу подобной ситуации общения.

В. Н. Куницына полагала, что организация совокупности элементов взаимодействия осуществляется в определенном порядке.

- Выбирается позиция в отношении другого, происходит «пристройка» к позициям друг друга, они проверяются на прочность.

- Четко определяются пространственные и временные границы ситуации взаимодействия (за их пределами позицию можно считать неуместной).

- Оформляется занятая позиция через применение вербальных и невербальных коммуникативных средств.

Виды взаимодействия

Анализируя взаимодействие, исследователи классифицировали различные его виды. По предположению Г. М. Андреевой, самым распространенным можно считать дихотомическое разделение всех типов взаимодействия на два противоположных:

- кооперация, представляющая собой комбинирование единичных сил участников;

- конкуренция в виде противопоставления единичных сил участников (например, конфликт в качестве наиболее яркой формы).

Кооперацию можно считать необходимым элементом совместной деятельности, который порождается ее особой природой. А. Н. Леонтьев определил 2 базовых аспекта совместной деятельности: а) разделение единого процесса деятельности между участниками; б) изменение деятельности каждого.

Конфликт представлен особой формой (видом) взаимодействия, который определяется наличием противоположных тенденций в действиях индивидов. Социально-психологические исследования конфликтного взаимодействия рассматривают в составе его структуры следующие элементы: конфликтная ситуация, позиции участников (оппоненты), объект, «инцидент» (механизм пуска), развитие и разрешение конфликта.

История социальной психологии включает специальное направление, разработанное Г. Мидом, – «символический интеракционизм». Он рассматривает взаимодействие в качестве исходного пункта любого социально-психологического анализа. Во главу этой позиции ставится мысль интеракционистской концепции о том, что формирование личности происходит через взаимодействие с другими. Механизм этого процесса представлен установкой контроля действий личности посредством тех представлений о ней, которые сложились у окружающих. Тем не менее, ученые в концепции Мида обнаружили существенные просчеты. По Миду вся система социальных отношений, культуры, может быть сведена лишь к символам. Интерактивная сторона общения в этом случае отрывается от содержания деятельности, поскольку игнорируется все богатство макросоциальных отношений. Единственный «представитель» социальных отношений здесь представлен непосредственным взаимодействием, но здесь происходит «замыкание» взаимодействия на заданную группу.

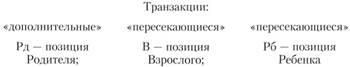

Важный момент анализа взаимодействия заключается в определении его роли в организации совместной деятельности. Эту сторону можно обнаружить, рассматривая взаимодействие в виде организации конкретной деятельности индивидов. По общепсихологической теории деятельности, содержание разных форм совместной деятельности представлено определенным соотношением индивидуального «вклада» каждого участника. Например, в соответствии с исследованиями форм совместной деятельности Л. И. Умайского, было выделено 3 модели взаимодействия (рис. 2):

- с одновременным взаимодействием каждого участника и всех остальных – «совместно взаимодействующая деятельность» (команда в спорте);

- с последовательным выполнением задания каждым участником – «совместно последовательная деятельность» (работа конвейера);

- действия каждого участника по части общей работы, вне зависимости от других – «совместно индивидуальная деятельность» (коммерческая компания).

Можно выделить своеобразность психологического рисунка взаимодействия каждой рассмотренной модели. По этой причине исследователи предпринимают попытки установить его в каждой ситуации. Например, необходимо выявление той системы, которая сопряжена со сложившимися между участниками взаимодействия отношениями.

Часть ученых полагает, что тема анализа взаимодействия должна учитывать факт осознания каждым участником собственного вклада в общую деятельность. Подобное осознание, в соответствии с мнением Хараша, способствует корректировке стратегии взаимодействия. Именно данное условие по мнению Г. М. Андреевой, помогает открыть психологический механизм взаимодействия, который проявляется через взаимопонимание его участников.

Рисунок 2. Формы совместной деятельности (концепция Л. И. Уманского)

С точки зрения психологии, общение — это сложный процесс, в рамках которого можно выделить 3 аспекта, или, как их называют, 3 стороны общения:

- Коммуникативная. Это обмен информацией, фактами, точками зрения и суждениями, осуществляемый посредством устной и письменной речи, жестов, знаков и прочих механизмов общения.

- Перцептивная. На этом уровне у людей формируется восприятие друг друга на основе особенностей поведения и общения. Большое значение имеет внешность собеседника, привлекательность и солидность, мимика и жесты.

- Интерактивная. Это различные формы взаимодействия между людьми, возникающие в процессе осуществления ими совместной деятельности.

Сегодня мы подробно разберём, что представляет собой интерактивная сторона общения. Мы рассмотрим её структуру и основные принципы, выясним, какие разновидности взаимодействия к ней относятся, а также рассмотрим основные факторы, которые оказывают на неё влияние.

Что такое интерактивная сторона общения?

Интерактивная сторона общения – это условная группа элементов общения, включающая в себя различные формы взаимодействия индивидов между собой при осуществлении ими совместной деятельности. То есть, сюда входят различные действия, которыми они оказывают влияние друг на друга, но не входит обмен информацией или эмоциями.

Структура интерактивной стороны общения включает следующие элементы:

- субъекты взаимодействия – индивиды, участвующие в процессе;

- взаимосвязь – отношения, которыми субъекты связаны между собой;

- взаимодействие – влияние, которое субъекты оказывают друг на друга;

- следствие – последствия взаимодействия для каждого из субъектов.

Одним из самых известных исследователей интерактивной стороны взаимодействия является американский психолог Герберт Мид – создатель концепции символического интеракционизма. Ему принадлежит утверждение, что человек эффективнее всего развивается и узнаёт себя благодаря взаимодействию с окружающими при совместной деятельности.

Герберт Мид считал, что лучше всего реализовать свой потенциал к развитию человек может только при активном взаимодействии с теми, у кого можно чему-то научиться. Обычное же наблюдение за успешными людьми и попытки подражать им принесут гораздо меньше пользы.

Интерактивное общение играет огромную роль в процессе социализации, а также в дальнейшем развитии и реализации личности. Кроме того, именно оно способствует формированию устойчивых социальных связей. В частности, наши друзья, товарищи и приятели – это чаще всего те люди, с которыми мы сблизились, занимаясь какой-то совместной деятельностью.

Примеры из жизни

Чтобы полностью разобраться с интерактивной стороной общения, рассмотрим несколько ситуаций, возникающих в обычной жизни, и выделим в них интерактивную сторону общения.

В качестве примера рассмотрим общение с продавцом в магазине. Сначала вы здороваетесь и улыбаетесь друг другу – это перцептивная сторона, во время которой вы настраиваетесь на общение, обмениваясь эмоциями. Далее вы перечисляете товары, а продавец называет итоговую стоимость – это коммуникативная часть. После этого вы расплачиваетесь, а продавец отдаёт вам товары и помогает сложить их в пакет – это интерактивная сторона вашего взаимодействия.

Возьмём и другой пример — мужчина собирается на свидание. Когда он встречается с девушкой, улыбается ей при встрече — это перцептивная сторона. Когда мужчина с женщиной обсуждают, в какое место они сегодня пойдут — это коммуникативная сторона. Когда они катаются на каруселях, едят мороженое и стреляют в тире с пневматической винтовки — это интерактивная сторона общения.

Разновидности взаимодействий

Рассмотрим, какие виды взаимодействий могут складываться между участниками в рамках интерактивной стороны общения. Все возможные варианты взаимодействия можно разбить на две категории:

- Кооперация. Это согласованные действия двух или более субъектов, направленные на достижение результата, выгодного всем сторонам.

- Конкуренция. Это взаимодействие, строящееся на противостоянии, в котором каждый субъект стремится достичь результата, выгодного ему, но не выгодного остальным.

Кроме того, психологи выделяют несколько стратегий взаимодействия:

- Сотрудничество. Это чистое проявление кооперации. Все участники взаимодействия стремятся к одной цели, поэтому их действия направлены на достижение взаимовыгодного результата.

- Противодействие. Это чистое проявление конкуренции. Каждый участник ориентируется исключительно на свои цели и не учитывает интересов других субъектов. Соответственно, его действия выгодны ему самому, но невыгодны для остальных.

- Компромисс. Такая стратегия подразумевает, что цели субъектов изначально разные, но они согласны действовать сообща для частичного (и условно равного) удовлетворения интересов всех участников.

- Уступчивость. Эта стратегия подразумевает, что один участник жертвует своими интересами, чтобы помочь партнёру в достижении его целей.

- Избегание. Данная стратегия состоит в том, что один участник саботирует взаимодействие и жертвует своими интересами только ради того, чтобы помешать другому участнику достичь его целей (такие ситуации иногда описывают поговоркой «Назло маме отморожу уши»).

Принципы интерактивного общения

Данная составляющая межличностного взаимодействия может казаться не такой важной как информационная. Однако её значение нельзя недооценивать. В частности, именно благодаря ей в первую очередь происходит социализация личности, а также её дальнейшее развитие и совершенствование.

Интерактивная сторона общения подчиняется таким принципам как:

- наличие целей и мотивов для взаимодействия;

- наличие необходимого пространства и времени;

- координация действий;

- согласование неких правил поведения;

- обмен дополнительной информацией в процессе.

Наличие этих особенностей свойственно всем видам интерактивного взаимодействия, хотя проявляться они могут по-разному.

Основные стили поведения

Американский психолог Эрик Берн, создатель транзактного анализа, выделил три основных модели поведения в интерактивном взаимодействии:

- Взрослый. Человек, избравший данную модель, ведёт себя рассудительно, анализирует обстоятельства с помощью логики и здравого смысла, сдерживает эмоции и прочие слабости.

- Ребёнок. Данная модель подразумевает эмоциональное, инфантильное и часто нелогичное поведение, а также импульсивные поступки под влиянием сиюминутных желаний.

- Родитель. Человек, избравший эту модель поведения, считает, что именно он – самый умный, мудрый и ответственный субъект взаимодействия. Он ни на секунду не сомневается в своей правоте, и даже если другие участники действуют более рационально, их поведение кажется ему глупым.

Каждый человек может оказаться в любой из перечисленных ролей, что бы он ни думал сам про себя. Очевидно, что лучшим вариантом в любой ситуации является модель «взрослого», однако далеко не всем под силу всегда вести себя рационально и рассудительно. Поэтому все иногда становятся «детьми», подчиняясь сиюминутным желаниям, или «родителями», которым кажется, что именно они в этой ситуации являются самыми «взрослыми».

Роли участников в интерактивном общении

В зависимости от типа отношений можно рассматривать социальные и межличностные роли. Социальная роль – это модель поведения, которой придерживается индивид, чтобы соответствовать ожиданиям общества. Межличностная роль – это модель поведения в личных отношениях (лидер, обиженный, пренебрегаемый, кумир и прочее).

Социальные роли определяются такими факторами как:

- социальный статус;

- профессия или вид деятельности;

- пол и гендер;

- семейное положение и роль в семье (муж, жена, сын, дочь).

Межличностные роли формируются при взаимодействии с другими личностями за счёт эмоционального и интерактивного общения.

Как социальная, так и межличностная роль состоит из двух составляющих:

- Ролевое ожидание – совокупность ситуативных ожиданий, предъявляемых к индивиду обществом, окружающими и им самим.

- Ролевое исполнение – модель поведения, избранная для того, чтобы соответствовать этим ожиданиям.

Для оптимального интерактивного взаимодействия важно, чтобы обе эти составляющих были максимально согласованы между собой. Иначе взаимодействие может перейти в конфликт, который будет очень сложно прекратить.

Конфликт

Конфликт – это отдельная и очень обширная форма интерактивного взаимодействия между людьми. Определяется он наличием противоположных стремлений и целей у участников. С точки зрения психологии, конфликт состоит из таких элементов как:

- конфликтная ситуация;

- позиции участников;

- оппоненты (участники с противоположными позициями);

- объект (то, вокруг чего строится конфликт);

- инцидент (событие, послужившее поводом);

- развитие;

- разрешение.

Все варианты поведения, которые может избрать каждая из сторон конфликта, можно отнести к одной из пяти моделей:

- Конкуренция (противостояние). Это активное отстаивание своих интересов с использованием всех доступных рычагов влияния. Участник при этом занимает жёсткую позицию по отношению к конкурентам, тем самым признавая, что это не просто диалог, а настоящий конфликт.

- Уклонение (отмалчивание). Если участник конфликта не настроен на примирение, но и не особо желает участвовать в борьбе, он старается «отойти в сторону». При этом он не отрицает наличия конфликтной ситуации, но показательно демонстрирует равнодушие к объекту конфликта.

- Приспособление. Эта модель подразумевает, что участник конфликтной ситуации стремится сохранить хорошие отношения с оппонентом, поэтому аккуратно отстаивает свою точку зрения и легче идёт на уступки.

- Сотрудничество (готовность к диалогу). Иногда участник конфликтной ситуации может изначально стремиться к компромиссу, поэтому охотно обменивается мнениями с оппонентом и делает всё для нахождения решения, выгодного всем сторонам.

- Компромисс. Данная модель подразумевает совместные действия, направленные на достижение результата, который устроит каждую из сторон (хотя и не будет восприниматься как идеальный).

Интерактивная

сторона общения

связана с взаимодействием

людей, с

непосредственной организацией их

совместной деятельности, при этом

действие

является основным

содержанием общения.

Описывая общение, мы чаще всего используем

слова, обозначающие действия. Например:

«при решении вопроса мы топтались на

одном месте» или «он давил на меня, но

я не поддался». В общении мы реагируем

на действие партнера, причем в одном

случае нам кажется, что партнер нас

толкает на что-то, а мы сопротивляемся,

в другом, – что наши действия едины, мы

«заодно» и т.д. За словами стоят действия,

причем за одними и теми же словами могут

стоять разные действия.

Одним из возможных

способ понимания общения является

позиция партнеров относительно друг

друга. Позиции в общении рассматриваются

в русле трансактного

анализа.

Данное направление в психологии было

разработано в 50-е годы XX

века американским психологом и психиатром

Эриком Берном.

Наибольшую популярность и практическое

применение получила разработанная им

схема, в которой Э. Берн выделяет три

способа поведения:

Родитель

(все знает, все понимает, никогда не

сомневается, со всех требует и за все

отвечает); Ребенок

(эмоциональный, импульсивный, нелогичный);

Взрослый

(трезво, реально анализирует, не поддается

эмоциям, логически мыслит). В любой

момент каждый человек может быть в

состоянии либо Родителя, либо Взрослого,

либо Ребенка, и в зависимости от этого

состояния строится разговор, определяются

позиции и статус собеседника. Основные

характеристики позиций Родитель,

Ребенок, Взрослый приведены в таблице.

|

Характеристики |

Родитель |

Взрослый |

Ребенок |

|

1. |

Все знают, что…; Ты |

Как? |

Я |

|

2. |

Обвиняющие, |

Связанные |

Очень |

|

3. |

Надменное, |

Внимательное, |

Неуклюжее, |

|

4. |

Нахмуренное, |

Открытые |

Угнетенность, |

|

5. |

Руки |

Наклон |

Спонтанная |

Общение как

взаимодействие можно рассматривать с

позиций ориентации его участников на

контроль

или понимание.

Ориентация на

контроль

предполагает стремление одного из

участников общения контролировать и

управлять ситуацией и поведением других

людей, которое сопровождается желанием

доминировать во взаимодействии.

«Контролеры» много говорят, их стратегией

является стремление заставить партнера

по общению принять свой план взаимодействия

и навязать свое понимание ситуации.

Ориентация на

понимание включает

в себя стремление понять ситуацию и

других людей. При этом поведение человека

основано на представлении о равенстве

партнеров и направлено на достижение

взаимной удовлетворенности ходом

общения. «Понимателям» свойственно

больше молчать, слушать, наблюдать и

анализировать в разговоре.

Таким образом, в

процессе взаимодействия люди реализовывают

свои планы, цели и решают деловые

проблемы. В ходе взаимодействия изменяется

поведение партнеров, вырабатываются

общие мнения для достижения необходимого

результата.

Существует несколько

видов

социальных мотивов взаимодействия (тех

мотивов, по которым челок вступает во

взаимодействие с другими людьми):

-

максимизации

общего выигрыша (мотив кооперации); -

максимизации

собственного выигрыша (индивидуализм); -

максимизации

относительного выигрыша (конкуренция); -

максимизации

выигрыша другого (альтруизм); -

минимизации

выигрыша другого (агрессия); -

минимизации

различий в выигрышах (равенство).

Соответственно

перечисленным мотивам можно определить

ведущие стратегии

поведения во взаимодействии:

-

Сотрудничество

направлено на полное удовлетворение

участниками взаимодействия своих

потребностей (реализуется либо мотив

кооперации, либо конкуренция). -

Противодействие

предполагает ориентацию на свои цели

без учета целей партнеров по общению

(индивидуализм). -

Компромисс

реализуется в частном достижении целей

партнеров ради условного равенства. -

Уступчивость

предполагает жертву собственных целей

для достижения целей партнера (альтруизм). -

Избегание

представляет собой уход от контакта,

потерю собственных целей для исключения

выигрыша другого.

Можно выделить

несколько типов

взаимодействия. Наиболее распространенным

является дихотомическое

деление:

кооперация

и конкуренция,

согласие

и конфликт,

приспособление

и оппозиция.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Практическая работа №6.

Тема.

«Интерактивная сторона общения. Трансакционный анализ Э.Берна».

Цель:

сформировать

умения анализировать стратегии поведения в общении, жизненные сценарии.

Информационный блок.

Основные характеристики позиций в общении

родителя, взрослого и ребенка

|

Основные |

Родитель |

Взрослый |

Ребенок |

|

Характерные |

«Все |

«Как?», |

«Я |

|

Интонации |

Обвиняющие |

Связанные |

Очень |

|

Состояние |

Надменное |

Внимательность |

Неуклюжее |

|

Выражение |

Нахмуренное |

Открытые |

Угнетенность |

|

Позы |

Руки |

Наклонен Руки |

Спонтанная Прикасаются |

Задание 1.

Опишите

примеры 3 трансакций в позициях, начертите схемы, доказывающие что

параллельные позиции неконфликтны, пересекающиеся конфликтны):

|

Трансакция |

Описание |

|

1. |

Р.: Д.: |

|

2. |

Ж. М.: |

|

3. |

Ст.: Пр.:Возможно, |

Задание

2. Ответьте на вопросы

1.

Как можно использовать трансактный анализ

для совершенствования межличностного

общения? Я считаю, что с помощью трансактного анализа

можно выстроить модель эффективного общения. Т.к. определив тип эго -состояния

можно предположить, что скажет человек на то или иное предложение. Найти нужные

слова , чтоб убедить его и т.д.

2. Определите Ваше «любимое» ЭГО-состояние;

способствует ли оно успеху в общении или препятствует? Примечание: вы можете пройти тест для

определения ЭГО-позиций в общении. Мое эго- состояние родитель. Определено с помощью

http://www.transactional-analysis.ru/

3. Попробуйте поэкспериментировать со своей

позицией, наблюдая

за результатом общения. Какие позиции, в каких трансакциях конструктивны, а какие — нет?

Я считаю,

что более конструктивными являются позиции: на равных (взрослый -взрослый,

родитель -родитель) , она умнее ( родитель- дитя)

Практическая работа № 7.

Тема:

«Интерактивная сторона общения. Стратегии взаимодействия».

Цель:

закрепить

знания о стратегиях взаимодействия, сформировать умения анализировать

собственные стратегии и жизненный сценарий.

Задание

1.

Изучите

различные стратегии поведения в общении на основе представленной информации.

Информационный

блок.

В

различных исследованиях выявлено несколько важнейших видов социальных мотивов

(то есть, мотивов, с которыми человек вступает во взаимодействие с другими

людьми):

1.

Мотив максимизации общего выигрыша (иначе мотив кооперации).

2.

Мотив максимизации собственного выигрыша (иначе, индивидуализм).

3.

Мотив максимизации относительного выигрыша (конкуренция).

4.

Мотив максимизации выигрыша другого (альтруизм).

5.

Мотив минимизации выигрыша другого (агрессия).

6.

Мотив минимизаций различий в выигрышах (равенство).

В

процессе осуществления взаимодействия, как правило, проявляются следующие ведущие стратегии поведения вo

взаимодействии:

1.

Сотрудничество,

направленное на полное удовлетворение частниками взаимодействия своих

потребностей (реализуется мотив либо кооперации, либо конкуренции).

2.

Противодействие,

предполагающее ориентацию на свои цели без учета целей партнеров по общению

(индивидуализм).

3.

Компромисс,

реализующийся в частном достижении целей партнеров ради условного равенства.

4.

Уступчивость,

предполагающая жертву собственных интересов для достижения целей партнера

(альтруизм).

5.

Избегание,

которое представляет собой уход от контакта, потерю собственных целей для

исключения выигрыша другого.

Задание

2.

Проанализируйте

к какому стилю (стратегии) поведения вы

чаще всего прибегаете.

Выберите предпочитаемые вами

стратегии взаимодействия и опишите их:

|

Стратегии |

Описание |

|

1. .Сотрудничество |

Дом |

|

2. Компромисс |

Мужу |

|

2. |

В |

Практическая работа № 7.

Тема. Интерактивная сторона общения.

Сказкотерапия и жизненный сценарий»

Цель: закрепить знания о

жизненных сценариях, сформировать умения анализировать собственные стратегии

взаимодействия и жизненный сценарий.

Информационный

блок

Изучите

жизненные сценарии по Э.Берну и А.С.Пушкину

|

№ |

Сценарий |

Мифы Сказки |

Основная |

|

1. |

Сценарий «Такое |

Миф о Тантале. В «Сказка Что |

Основная Для |

|

2. |

Сценарий «Пока не» («До тех пор, Обычно, |

Миф о Геракле. Герой не «Сказка В сказке |

Основная Для |

|

3. |

Сценарий «После» («После того, Наверняка, |

Миф о Дамокле Дамоклов В сказке |

Основная Для |

|

4. |

Сценарий «Всегда». Люди, У |

Миф об Арахне Богиня В сказке |

Основная Для |

|

5. |

Сценарий «Почти». Этот «Почти» «Почти» «Почти» |

Миф о Сизифе Коринфский «Сказка В сказке Но она |

Основная Чтобы |

|

6. |

Сценарий На Проблема |

Миф о Филемон |

«Сценарий

вашей жизни уже написан вами. Вы начали писать его, едва родившись, а к четырем

годам определили основные моменты его содержания. К семи годам вы внесли все

существенные детали, а с семи до двенадцати совершенствовали его, добавляя

отдельные положения. В юношеском возрасте вы усовершенствовали ваш сценарий,

придав ему реальные черты» (Э.Берн)

Какие бывают жизненные сценарии?

Победитель, непобедитель, неудачник

Сценарий успеха (Я-хороший, ты – хороший)

Сценарий превосходства (Я-хороший, ты – плохой)

Сценарий депрессивности (Я – плохой, ты-

хороший)

Сценарий безнадежности (Я-плохой, ты – плохой)

Задание 1.

Проведите и опишите гештальт-эксперимент «Мой

жизненный сценарий на основе любимой сказки». Он поможет Вам осознать сценарий

Вашей жизни:

|

Шаги эксперимента |

Описание |

|

1 шаг Вспомните и назовите вашу любимую сказку вашего детства |

«Сестрица |

|

2 шаг Выберите в вашей сказке любимого персонажа (героя) |

Аленушка |

|

3 шаг Представьте себя этим персонажем: почему он вам нравится, что ему |

Она целеустремленная , разумная, смелая, добрая, спокойная |

|

4 шаг Назовите, какую трудность (проблему) удается преодолеть вашему |

У Аленушки только один недостаток — она чересчур наивна, что и Положительные эмоции вызывает то, что она добилась всего с помощью: упорства, |

|

5 шаг Сравните свои стратегии поведения и стратегии поведения вашего |

Думаю, наши стратегии общения схожи, так как Аленушка больше склонна к |

Примечание

для анализа жизненного сценария и работе со сказкой для коррекции жизненного

сценария

Основные

проблемные установки при формировании жизненных сценариев для использования в

сказкотерапии.

Важно

знать скрытую причину неадекватного поведения.

Обычно их пять. Человеку свойственны неадекватные поступки, если:

1) он желает привлечь к себе внимание. В этом

случае в сказку нужно ввести модели социально приемлемых, положительных

способов привлечения внимания и получения признания.

2) желает властвовать над ситуацией, взрослым,

сверстниками. В сказке может быть предложена позитивная модель проявления

лидерских качеств: хороший предводитель, организатор, лидер прежде всего,

заботится о своих друзьях;

3) он желает за что-то отомстить другим людям

или доказать свою правоту. В сказке должно быть указание на искаженное

видение героем проблемы и конструктивная модель поведения;

4) ему страшно и тревожно и он желает избежать

неудачи. В этом случае герои сказки оказывают

главному герою поддержку и предлагают способы преодоления тревоги и

сомнений;

5) у него не сформировано

чувство меры. В этом случае в сказке нужно довести ситуацию до

абсурда, показывая последствия поступков героя и оставляя

выбор стиля поведения за ним.

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Материал к практическому занятию № 4.

Вопросы в данной теме

- Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.

- Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.

- Ориентация на понимание и ориентация на контроль.

- Взаимодействие как организация совместной деятельности.

Интерактивная сторона общения – это условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности.

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция

Наиболее распространенным является дихотомическое деление (дихотоми́я (греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление») — раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные между собой) всех возможных видов взаимодействий на два противоположных вида: кооперация и конкуренция.

Кооперация, или кооперативное взаимодействие, означает координацию единичных сил участников (упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил). Кооперация — необходимый элемент совместной деятельности, порожденный ее особой природой.

А.Н. Леонтьев называл две основные черты совместной деятельности:

а) разделение единого процесса деятельности между участниками;

б) изменение деятельности каждого, т.к. результат деятельности каждого не приводит к удовлетворению его потребности, что на общепсихологическом языке означает, что «предмет» и «мотив» деятельности не совпадают.

Средством соединения непосредственного результата деятельности каждого участника с конечным результатом совместной деятельности являются развившиеся в ходе этой совместной деятельности отношения, которые реализованы прежде всего в кооперации.

Важным показателем «тесноты» кооперативного взаимодействия является включенность в него всех участников процесса.

Конкуренция – это взаимодействия, так или иначе «расшатывающие» совместную деятельность, представляющие собой определенного рода препятствия для нее.

Степени продуктивной конкуренции, различающихся мерой такого качества, как «мягкость/жесткость»:

а) соревнование, когда партнер не несет угрозы и проигравший не гибнет (например, в спорте, проигравший не выбывает, а просто занимает более низкое место в рейтинге);

б) соперничество, когда только победитель оказывается в безусловном выигрыше, другой партнер в абсолютном проигрыше (чемпионат мира по шахматам);

в) конфронтация, когда со стороны одного участника взаимодействия возникает намерение нанести ущерб другому, т.е. соперники превращаются во врагов. Границы между этими степенями условны, но важно, что последняя степень непосредственно может перерасти в конфликт.

Позиция взаимодействия в русле трансактного анализа

Теория трансакционного (трансактного) анализа была разработана американским психотерапевтом Эриком Берном в 60-х годах ХХ века. Основные положения этой теории изложены им в книге «Люди и игры» и широко используются в психотерапии при лечении различных психических расстройств, а также в работе психологов по коррекции поведения человека.

Теория трансактного анализа может быть с успехом применена в практике прогнозирования конфликтов и их предупреждения в межличностном взаимодействии (МЛВ).

Основные положения теории трансактного анализа

Понятие «трансактный анализ» означает анализ взаимодействий. Центральной категорией этой теории является «трансакция».

Трансакция — это единица взаимодействия партнеров по общению, сопровождающаяся заданием их позиции.

Э. Берн заметил, что мы в различных ситуациях занимаем различные позиции по отношению друг к другу, что находит свое отражение во взаимодействии (трансакциях). Основными позициями при этом являются три, которые условно были названы Э. Берном: Родитель, Взрослый и Ребенок (Дитя). Поведенческие характеристики основных трансакций:

Ребенок — проявляет чувства (обиды, страха, вины и т. п.), подчиняется, шалит, проявляет беспомощность, задает вопросы: «Почему я?», «За что меня наказали?», извиняется в ответ на замечания и т.п.

Родитель — требует, оценивает (осуждает и одобряет), учит, руководит, покровительствует и т. п.

Взрослый — работает с информацией, рассуждает, анализирует, уточняет ситуацию, разговаривает на равных, апеллирует к разуму, логике и т. п.

Трансакт — это любое словесное или бессловесное общение как минимум двух людей. Он может сопровождаться словами, взглядами, пожатием рук и т.д. Если человек правильно понимает трансакты межличностного общения, он очень быстро осознает, почему коммуникации между двумя людьми бывают конструктивными и почему в иных случаях возникают помехи.

Выделяются три типа трансакций: дополнительные, пересекающиеся и скрытые.

1. Дополнительным называется такое взаимодействие, при котором партнеры адекватно воспринимают позицию друг друга, понимают ситуацию одинаково и направляют свои действия именно в том направлении, которое ожидается и принимается партнером. Выделяют два подтипа дополнительных трансакций: равные и неравные.

А. В равных взаимоотношениях партнеры находятся на одинаковых позициях и отвечают именно с той позиции, с которой и ожидает партнер.

Вот пример из книги Э. Берна «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры». Хирург, определив на основе имеющихся у него данных необходимость в скальпеле, протягивает руку к медсестре. Правильно истолковав этот жест, определив расстояние и необходимые мышечные усилия, она вкладывает скальпель в руку хирурга движением, которого от нее ждут.

Именно этот подтип можно назвать общением с полным взаимопониманием.

Б. Неравное общение можно проиллюстрировать следующим образом.

Руководитель: «Вы опять напутали — вам ничего нельзя поручить!»

Подчиненный: «Ну что поделаешь, я вообще неспособный». Здесь действия не в передаче информации, а чаще всего именно в оценке партнеров по общению.

2. Пересекающееся взаимодействие. Этот вид общения встречаются реже, т.к. это «неправильное» взаимодействие. Его «неправильность» состоит в том, что партнеры, с одной стороны, демонстрируют неадекватность понимания позиции и действий другого участника взаимодействия, а с другой стороны, ярко проявляют свои собственные намерения и действия. Например: один из приятелей спрашивает: «Который час?». Другой отвечает: «Ты что, не можешь посмотреть на свои часы?» В данной ситуации первый хотел получить информацию, а второй его не понял или не захотел понять. Если они не найдут взаимопонимания и общение не превратится в дополнительное взаимодействие, то такой разговор потенциально конфликтен.

3. Третьим типом трансакции являются скрытое взаимодействие. Это взаимодействие включающее в себя одновременно два уровня: явный, выраженный словесно, и скрытый, подразумеваемый. Рассмотрим следующий пример.

Представим себе, что два сотрудника сидят на скучнейшем собрании и между ними происходит следующий разговор: — Не забудь, к четырем к нам придут заказчики.

— Да, пожалуй, придется сейчас уйти. Это пример явного взаимодействия.

— Дикая скука. Может, хоть как-то удастся сбежать?

— Ну, молодец, хорошо придумал! Это пример скрытого взаимодействия.

Услышав определенные слова и интонации из уст партнера, мы можем примерно определить ситуацию. Если нам слышится раздражение или недовольство по нашему адресу, то ситуация угрожающая; если слышны обучающие, дидактические интонации, то это ситуация поучения или воспитания. В то же время в наших силах повлиять на ситуацию, задать тон и направление дальнейшему развитию событий.

Ориентация на понимание и ориентация на контроль

Общение как взаимодействие можно рассмотреть с позиций ориентации на контроль и ориентации на понимание.

Ориентация на контроль предполагает стремление контролировать, управлять ситуацией и поведением других, которые обычно сочетаются с желанием доминировать во взаимодействии.

Ориентация на понимание включает в себя стремление понять ситуацию и поведение других. Она связана с желанием лучше взаимодействовать и избегать конфликтов, с представлениями о равенстве партнёров в общении и необходимости достижения взаимной, а не односторонней удовлетворённости.

Анализ взаимодействия при выделении этих ориентаций позволяет выявить некоторые закономерности общения.

Стратегия «контролёра» — стремление заставить партнёра принять свой план взаимодействия, навязать своё понимание ситуации и довольно часто они действительно достигают контроля над взаимодействием.

Стратегия «понимателя» — адаптация к партнёру. Показательно, что разные ориентации связаны с разным распределением позиций в общении. «Контролёры» всегда стремятся к неравным взаимодействиям с подчинёнными и доминирующим позициям «вертикального взаимодействия». Ориентация на понимание больше сопрягается с равными горизонтальными взаимодействиями.

Взаимодействие как организация совместной деятельности

Содержанием различных форм совместной деятельности является определенное соотношение индивидуальных «вкладов», которые делаются участниками.

Выделяют три формы, или модели:

- Когда каждый участник делает свою часть общей работы независимо от других – «совместно-индивидуальная деятельность» (пример – некоторые производственные бригады, где у каждого члена свое задание);

- Когда общая задача выполняется последовательно каждым участником – «совместно-последовательная деятельность» (пример – конвейер);

- Когда имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными – «совместно-взаимодействующая деятельность» (пример – спортивные команды, научные коллективы или конструкторские бюро) (Умайский, 1980. С. 131).

Психологический рисунок взаимодействия в каждой из этих моделей своеобразен, и дело экспериментальных исследований установить его в каждом конкретном случае.

Однако задача исследования взаимодействия этим не исчерпывается. Подобно тому, как в случае анализа коммуникативной стороны общения была установлена зависимость между характером коммуникации и отношениями, существующими между партнерами, здесь также необходимо проследить, как та или иная система взаимодействия сопряжена со сложившимися между участниками взаимодействия отношениями.

Общественные отношения «даны» во взаимодействии через ту реальную социальную деятельность, частью которой (или формой организации которой) взаимодействие является. Межличностные отношения также «даны» во взаимодействии: они определяют, как тип взаимодействия, который возникает при данных конкретных условиях (будет ли это сотрудничество или соперничество), так и степень выраженности этого типа (будет ли это более успешное или менее успешное сотрудничество).

Таким образом, для познания механизма взаимодействия необходимо выяснить, как намерения, мотивы, установки одного индивида «накладываются» на представление о партнере, и как то и другое проявляется в принятии совместного решения. Иными словами, дальнейший анализ проблемы общения требует более детального рассмотрения вопроса о том, как формируется образ партнера по общению, от точности которого зависит успех совместной деятельности.

Такая постановка вопроса требует перехода к рассмотрению третьей стороны общения, условно названной нами перцептивной.

Содержание:

Введение

Общение − это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. Общение включает в себя обмен информацией между ее участниками, который может быть охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. Вторая сторона общения взаимодействие общающихся − обмен в процессе речи не только словами, но и действиями, поступками. И, наконец, третья сторона общения предполагает восприятие общающимися друг друга.

Категория «общение» является одной из центральных в психологической науке наряду с категориями «мышление», «деятельность», «личность», «отношения». «Сквозной характер» проблемы общения сразу становится понятным, если дать одно из определений межличностного общения: это процесс взаимодействия по крайней мере двух лиц, направленный на взаимное познание, на установление и развитие взаимоотношении, оказание взаимовлияния на их состояния, взгляды и поведение, а также на регуляцию их совместной деятельности.

За последние 20-25 лет изучение проблемы общения стало одним из ведущих направлений исследований в психологической науке в целом, и социальной психологии прежде всего. Ее перемещение в центр психологических исследований объясняется изменением методологической ситуации, отчетливо определившейся в социальной психологии в последние два десятилетия.

В едином процессе общения обычно выделяют три стороны: коммуникативную (передача информации); интерактивную (взаимодействие) и перцептивную (взаимовосприятие). Рассматриваемое в единстве этих трех сторон, общение выступает как способ организации совместной деятельности и взаимоотношений, включенных в нее людей.

1. Структура общения

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны: коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми; интерактивная сторона − в организации взаимодействия между людьми: например, нужно согласовать действия, распределить функции или повлиять на настроение, поведение, убеждения собеседника; перцептивная сторона общения − процессе восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания.

К средствам общения относятся:

1. Язык − система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные высказывания, используемые для общения. Слова и правила их употребление едины для всех говорящих на данном языке, это и делает возможным общение при помощи языка. Если я говорю «стол», я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим словом то же понятие, что и я, − это объективное социальное значение слова можно назвать знаком языка. Но объективное значение слова преломляется для человека через призму его собственной деятельности и образует уже свой личностный, «субъективный» смысл, поэтому не всегда мы правильно понимаем друг друга.

2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный смысл одной и той же фразе.

3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать смысл фразы.

4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. служить для большей выразительности речи.

5. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, национальных традиций, от степени доверия к собеседнику.

2. Общение: структура, функции, основные понятия

Одним из общепринятых является выделение в общении трех взаимосвязанных сторон или характеристик − коммуникативная, интерактивной и перцептивной. Мы уже рассмотрели их более подробно.

Функции общения многообразны. Существуют разные основания для их классификации.

Информационно-коммуникативная функция общения в широком смысле заключается в обмене информацией или приеме-передаче информации между взаимодействующими индивидами.

Регуляторно-коммуникативная (интерактивная) функция общения в отличие от информационной заключается в регуляции поведения и непосредственной организации совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия.

В процессе общения как взаимодействии индивид может воздействовать на мотивы, цели, программы, принятие решения, на выполнение и контроль действий, т. е. на все составляющие деятельности своего партнера, включая взаимную стимуляцию и коррекцию поведения.

Аффективно-коммуникативная функция общения связана с регуляцией эмоциональной сферы человека. Общение − важнейшая детерминанта эмоциональных состояний человека. Весь спектр специфически человеческих эмоций возникает и развивается в условиях общения людей: происходит либо сближение эмоциональных состояний, либо их поляризация, взаимное усиление или ослабление.

Основными механизмами взаимопонимания в процессе общения являются идентификация, эмпатия и рефлексия.

Рефлексия в проблеме понимания друг друга − это осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по общению. В ходе взаимного отражения участников общения «рефлексия» является своеобразной обратной связью, которая способствует формированию стратегии поведения субъектов общения, и коррекции их понимания особенностей внутреннего мира друг друга.

Еще одним механизмом понимания в общении является межличностная аттракция. Аттракция − это процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего, результатом чего является формирование межличностных отношений.

3. Интерактивная сторона общения

Интерактивная сторона общения заключается во взаимодействии общающихся, т.е. обменом в процессе общения не только словами, но и действиями, поступками. Это уже не просто общение, а совместная деятельность, направленная на реализацию общих для группы целей, это и взаимное влияние друг на друга контактирующих людей.

Существует два вида взаимодействия: кооперация и конкуренция. В последнее время из кооперации стали выделять «помогающее поведение», характеризующее стремление оказать помощь другому человеку.

Кооперация − основной вид взаимодействия, при котором происходит объединение, суммирование усилий участников. В целом для нее характерно взаимопонимание людей. А для взаимопонимания необходимо, чтобы основные характеристики мировоззрения участников взаимодействия имели точки соприкосновения. Устойчивая кооперация существенно затруднена, если в группе есть индивидуалисты и коллективисты или непримиримые атеисты и фанатично верующие и тому подобное.

Взаимопонимание зависит от знания самого себя и партнеров по общению, адекватной самооценки и оценки окружающих, умения регулировать свое внутреннее психическое состояние, способствующее налаживанию отношений с другими людьми. Следует помнить, что не существует каких-либо специфических качеств, способствующих возникновению симпатии к человеку. Одна и та же черта зачастую оценивается и положительно, и отрицательно в зависимости от отношения к человеку и ситуации взаимодействия.

Например, смелость может быть расценена как нахальство, бережливость − как жадность, а скромность и стеснительность − как скрытность и хитрость.

Важно подчеркнуть и то, что для подлинно дружеских отношений необходимо, чтобы партнеры находились примерно на одном уровне развития с относительно равным набором достоинств и недостатков, это подсознательная потребность человека. Но поскольку не всегда удается выбор приблизительно равного себе по интеллекту и внешнему виду партнера, существуют три вида вхождения в контактное взаимодействие: «пристройка сверху», «пристройка на равных» и «пристройка снизу».

Пристройка сверху − это «техника» доминирования над партнером. В ее классическом варианте происходит навязывание определенной дистанции в общении с ним, характерна выпрямленная поза, жесткий немигающий взгляд или полное отсутствие визуального общения, медленная речь с паузами.

Пристройка на равных − характеризуется мышечной и психической раскованностью. При этом громкость и темп их речи уравновешены, на лице улыбка, внимание переходит в мягкий обмен взглядами, партнеры располагаются на комфортной дистанции.

Пристройка снизу − отличается приниженной позой, согнутым туловищем, движениями глаз вверх-вниз или слева направо (бегающий взгляд), быстрым темпом речи, предоставлением инициативы партнеру.

Взаимоотношения улучшаются, когда люди делают друг другу добро. Причем замечено, что, как это ни парадоксально, лучше относится к партнеру не тот, кто добро получает, а тот, кто его делает. Этот вывод вытекает не только из житейских наблюдений, но и подтвержден лабораторным экспериментом.

Таким образом, для укрепления сплоченности группы, усиления взаимной симпатии необходимо ставить ее членов в такие условия, чтобы они чаще оказывали друг другу различные услуги, проявляя при этом внимание и доброту.

Особую роль в интерактивном общении играют личности, которые могут выступить организаторами различной деятельности, обладают притягательностью и обаянием. Их называют лидерами группы, и от них во многом зависит психологический климат в коллективе. Вопрос о лидерах и лидерстве в социальной психологии рассматривается особо, а здесь только отметим, что подлинный лидер готов действовать даже в ущерб себе, подчиняя свои желания интересам коллектива.

Конкуренция − соперничество, соревнование между участниками интерактивной группы, которое может при определенных условиях привести к атмосфере недоверия, подозрительности, отчуждения и даже социальному конфликту.

Конкурентные отношения возникают и внутри любой кооперации − наивно полагать, что в коллективе никто ни с кем не вступает в спор и не возникают противоречия. Бесконфликтная жизнь − иллюзия. В любом коллективе, организации что-то новое, передовое отстаивает право на существование в борьбе со старым, консервативным. Поэтому различные конфликты и противоречия в группах не всегда следует считать дефектами общения. Они во многих случаях являются своего рода страховкой, гарантией против застоя. Стремление добиться внешнего благополучия, нежелание и даже боязнь вступить в конфликт порождают нравственную аморфность и пассивность личности.

Структуру социального конфликта как наиболее яркую форму выражения конкуренции разные авторы описывают по-разному, но основные элементы его практически принимаются всеми. Это конфликтная ситуация, позиции участников (оппонентов), объект конфликта, «инцидент» (пусковой механизм), развитие и разрешение конфликта. Все эти элементы ведут себя различно в зависимости от типа конфликта, но важно подчеркнуть, что конфликт не всегда только деструктивен.

Продуктивный конфликт способствует формированию более всестороннего понимания проблемы, а мотивации партнеров, защищающих противоположную точку зрения, становятся более «законными» (легитимными) с точки зрения групповых норм. Сам факт признания легитимности противоположной точки зрения способствует развитию кооперации внутри конфликта и возможности его разрешения и нахождения оптимального решения.

Деструктивный конфликт приводит к разрушению всех либо отдельных элементов сложившихся социальных систем, изоляции или подавлению субъектов конфликта, деформации отношений между членами группы. Все это сказывается на работе, на их настроении и самочувствии, затрудняются или делаются невозможными совместные координированные действия. Практически важно уметь не допускать перехода конфликтных ситуаций в деструктивное русло, предупреждать такое развитие событий. В настоящее время теория и практика разрешения конфликтных ситуаций выделилась в отдельную дисциплину, названную конфликтологией.

Конфликты часто возникают стихийно, непредвиденно, ситуативно. Чаще они провоцируются неумелой критикой друг друга. Американский психолог Дейл Карнеги считает, что критика это и есть та «опасная искра, которая может вызвать взрыв в пороховом погребе гордости». В условиях конфликтной ситуации, связанной с критикой, главное − не потерять самообладание. Овладеть ситуацией помогает умение выслушать собеседника. Между тем, по данным исследования, лишь 10% людей умеют выслушать другого в случае возникновения разногласий.

В социальной психологии было несколько попыток описать структуру интерактивного общения. В частности, в теории Т. Парсона для описания структуры взаимодействия вводится понятие единичных действий, которые складываются в системы действий. Деятель мотивируется реализацией собственных установок и потребностей, а в отношении «другого» он развивает систему ориентации и ожиданий, которые определены как стремлениями к достижению цели, так и с учетом вероятных реакций другого. Однако предложенная классификация возможных видов взаимодействия распространения не получила.

В другой классификации польского исследователя Я. Щепаньского (1969) структура взаимодействия связана с расчленением взаимодействия не на элементарные акты, а на стадии, которые оно проходит. Центральным понятием у него является понятие «социальной связи». Социальная связь может быть типа пространственного контакта, психического контакта (взаимная заинтересованность), социального контакта (совместная деятельность), взаимодействия (действия с целью вызвать соответствующую реакцию у партнера) и социального отношения (взаимно сопряженных систем действий).

Теория трансакций («трансактный анализ») − концепция структурного описания взаимодействия, получившая большую популярность и признание в практике работы с группами и при психологическом консультировании. Она предложена Эриком Берном (1902-1970), который развивал представления об общении, опираясь на теорию психоанализа. С его точки зрения, вступая в контакт, люди находятся в одном из базовых состояний: Ребенок, Взрослый или Родитель. Позиция Ребенка кратко может быть определена как позиция «хочу», позиция Родителя − «надо», а позиция Взрослого − объединение «хочу» и «надо». Успех общения во многом зависит оттого, соответствуют ли друг другу Ego-состояния коммуникантов. Эффективность взаимодействия выше, если трансакции носят «дополнительный» характер, т.е. совпадают. Так, благоприятными для общения являются такие пары Ego-состояний, как «Ребенок-Ребенок», «Взрослый-Взрослый», «Родитель-Родитель».

Взаимодействие нарушается, если трансакции «пересекаются». Типичным житейским примером последних является ситуация, когда, например, жена обращается к мужу с информацией: «Я порезала палец» (апелляция к Взрослому с позиции Взрослого), а в ответ слышит: «Вечно у тебя что-то случается!» (ответ с позиции Родитель) или «Что же теперь я должен делать?» (ответ с позиции Ребенок). Как можно заметить, эффективность взаимодействия в этих случаях меньше, чем если бы ответ шел с позиции Взрослого: «Сейчас перевяжем».

Таким образом, для успеха общения все трансакции должны приводиться в соответствие с базисными, т.е. совпадающими. В этом состоит задача психолога при консультировании клиента. Другая его задача состоит в том, чтобы освободить клиента от так называемых «игр» в общении, осваиваемых еще в детстве и выражающих лицемерие и неискренность. Кроме игр, Э. Берн особое внимание при описании взаимодействия уделяет различным ритуалам и полуритуалам. Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в каждой из них человек по-разному «подает» себя, а если эта самоподача неадекватна, то возникают затруднения во взаимодействии.

Заключение

Общение связано с общественными и с личными отношениями человека. Оба ряда отношений человека, и общественные, и личные реализуются именно в общении.

Таким образом, общение и есть реализация всей системы отношений человека. В нормальных обстоятельствах отношения человека к окружающему его предметному миру всегда опосредованы его отношением к людям, к обществу, то есть включены в общение. Кроме того, общение неразрывно связано с человеческой деятельностью. Само общение между людьми происходит непосредственно в процессе деятельности, по поводу этой деятельности.

Интерактивная сторона общения служит практическому взаимодействию людей между собой в процессе совместной деятельности. Здесь проявляется их способность сотрудничать, помогать друг другу, координировать свои действия, согласовывать их. Отсутствие навыков и умений общения или недостаточная их сформированность отрицательно сказываются на развитии личности.

Список литературы

1. Немов Р.С. Психология. Книга 1: Основы общей психологии. — М., Просвещение, 1994.

2. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М. Андреевой и Я.М. Яноушека. — М.: МГУ, 1987. — 344с.

3. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр “Академия”, 2002. — 416 с.

4. Леонтьев А.А. Психология общения. — 3-е изд. — М.: Cvsck, 1999. — 365 с.

5. Крысько В.Г., Социальная психология, — М.: Владос-Пресс, 2002

- Основы невербальной коммуникации (Сущность и роль невербального общения)

- Коммуникативная личность

- Информационные войны: история и современность

- Добросовестное предпринимательство

- Классификация ЭВМ по принципу действия (Классификация ЭВМ по принципу действия)

- Основные школы и направления современной макроэкономической теории (Монетаризм)

- Языковая игра в газетных заголовках

- Особенности регламентации управления персоналом в России.

- Сниженная лексика в текстах современных СМИ (Язык СМИ как объект исследования)

- English language.

- Что такое Конституция РФ и какова ее роль в жизни общества

- Образование и образовательные системы (Педагогика)

Интерактивная сторона общения связана с организацией совместной деятельности людей, их взаимодействием.

Интерактивная сторона общения (от слова «интеракция» – взаимодействие) заключается в обмене действиями, то есть организации межличностного взаимодействия, позволяющего общающимся реализовать для них некоторую общую деятельность.

Главное содержание общения – это воздействие на партнера. Описывая его, мы чаще всего используем термины действий. Например: «Он на меня давил, но я не поддался», «Он подстроился под меня» и т.д.

В структуру взаимодействия входят:

- субъекты взаимодействия;

- взаимная связь;

- взаимное воздействие друг на друга;

- взаимные изменения субъектов общения.

Взаимодействие в общении – процесс, который складывается из:

- физического контакта;

- совместного перемещения;

- совместного группового действия;

- вербального контакта;

- невербального контакта.

Разновидности взаимодействия

Обычно выделяют несколько способов взаимодействия. Наиболее распространено дихотомическое деление: кооперация и конкуренция (согласие и конфликт, приспособление и оппозиция). В этом случае как само содержание взаимодействия (сотрудничество или соперничество), так и степень выраженности этого взаимодействия (успешное или менее успешное сотрудничество) определяют характер межличностных отношений между людьми.

Кооперация – это такой вид взаимодействия, который способствует организации совместной деятельности, участники достигают взаимного соглашения для достижения общих целей.

Конкуренция – это такой вид взаимодействия, в котором каждый участник преследует только свои личные цели и интересы.

В процессе взаимодействия проявляются также следующие стратегии поведения:

1. Сотрудничество, направленное на полное удовлетворение участниками взаимодействия своих потребностей.

2. Противодействие, предполагающее ориентацию на свои цели без учета целей партнеров по общению (индивидуализм).

3. Компромисс, реализующийся в частном достижении целей партнеров ради условного равенства.

4. Уступчивость, предполагающая принесение в жертву собственных интересов ради достижения целей партнера (альтруизм).

5. Избегание, которое представляет собой уход от контакта, потерю собственных целей для исключения выигрыша другого.

Роли в общении

Роль – это нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от каждого, кто занимает данную социальную позицию.

Виды социальных ролей определяются особенностью социальных групп, в которые включен индивид.

В зависимости от общественных отношений существуют социальные и межличностные роли.

Социальные роли связаны с социальным статусом, профессией или видом деятельности (учитель, студент, продавец, покупатель и т.д.).

Выделяют социально-демографические роли: муж, жена, дочь, сын и т.п. Мужчина и женщина – это тоже социальные роли, биологически предопределенные и предполагающие специфические способы поведения.

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, которые регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, пренебрегаемый, кумир семьи и т.д.).

Понятие роли включает в себя совокупность ожиданий каждого индивида в отношении как своего собственного поведения, так и поведения других людей при взаимодействии в определенной ситуации. В любом случае социальная роль имеет два аспекта изучения: ролевое ожидание и ролевое исполнение. Определенная согласованность ролевого ожидания с ролевым исполнением служит гарантией оптимального социального взаимодействия.

Человеку приходится быть в различных ролях, и он физически не может отвечать всем предписываемым ими требованиям. В этом случае может возникнуть ролевой конфликт.

Ролевой конфликт — это ситуация, в которой индивид, имеющий определенный статус, сталкивается с несовместимыми ожиданиями, или, иначе говоря, он не в состоянии выполнять предписываемые ролью требования.

Возможны следующие конфликты:

внутриличностный — вызывается противоречивыми требованиями, предъявляемыми к поведению личности в разных социальных ролях;

внутриролевой — возникает вследствие противоречий в требованиях, предъявляемых к исполнению социальной роли разными участниками ваимодействия;

личностно-ролевой — возникает из-за несовпадения представлений человека о себе и его ролевых функций;

инновационный — появляется как результат несоответствия ранее сформировавшихся ценностных ориентации и требований новой социальной ситуации.

Стратегии поведения в конфликтной ситуации

Конфликт – это столкновение сторон, мнений, сил, противоположно направленных целей, интересов, позиций и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия

Понятие стратегии

Стратегия поведения в конфликтной ситуации – это:

- Способ осуществления определенных интересов.

- Образ действия по достижению целей.

- Манера общения.

Этапы выбора стратегии

- Анализ конфликтной ситуации

- Оценка собственных сил и сил оппонента

- Четкое формулирование собственной цели

- Анализ действий и мотивов оппонента

- Принятие решения о выборе стратегии

Стратегии (К.Томас и Р.Килменн)

Соперничество (конкуренция)

Цель – получение одностороннего выигрыша.

Условия:

1. Наличие власти и авторитета, которые признаются оппонентом.

2. Авторитарный стиль управления.

3. Безвыходная ситуация.

Соперничество – «Акула»

Это ориентация на победу, не считаясь ни со своими жертвами, ни с ущербом, нанесенным противоположной стороне. Предпочтение такого поведения в конфликте часто обусловлено стремлением оградить себя от психологической травмы, вызванной чувством поражения. Эта стратегия отражает такую форму борьбы, при которой одна сторона выходит победителем.

Стратегию соперничества может использовать человек, обладающий сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не очень заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной и стремящийся в первую очередь удовлетворить собственные интересы.

Уклонение (уход)

Цель – уход из-за нежелания сотрудничать и общаться.

Условия:

- Объект конфликта несущественен.

- Отсутствие властных полномочий.

- Необходимость получения дополнительной информации.

- Оппонент – личность, трудная в общении.

Уклонение – «Черепаха»

Реализуется обычно, когда затрагиваемая проблема не столь важна для Вас, Вы не отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения и не хотите тратить время и силы на ее решение.

Этот стиль рекомендуется также в тех случаях, когда одна из сторон обладает большей властью или чувствует, что не права, или считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов.

Приспособление

Цель – получение результата при минимальных действиях.

Условия:

1. Объект конфликта несущественен.

2. Необходимость восстановления равновесия и стабильности.

3. Недостаточный объем ресурсов и власти для решения проблемы в свою пользу.

Приспособление – «Плюшевый медведь»

Этот тип реагирования направлен на максимум во взаимоотношениях и минимум в достижении личных целей. Это принесение в жертву собственных интересов ради интересов другого. Это установка на доброжелательность, на желание не задеть чувства другого.

Стиль приспособления означает, что Вы действуете совместно с другой стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и восстановления нормальной рабочей атмосферы. Считается, что этот стиль наиболее эффективен, когда исход дела чрезвычайно важен для другой стороны и не очень существенен для Вас, либо когда вы жертвуете собственными интересами в пользу другой стороны.

Компромисс

Цель – получение «усредненного» результата за счет взаимных уступок.

Условия:

- Одинаковые аргументы и равный объем власти у оппонентов.

- Необходимость сохранения положительного социально-психологического климата в коллективе.

- Принятие временного решения.

Компромисс – «Лиса»

Этот стиль означает совместные действия с другим человеком, уступки в своих интересах, чтобы и противник сделал то жесамое. Такие люди, как правило, предлагают среднюю позицию, стараясь найти сочетание выгод и потерьдля обеих сторон.

В этом плане он несколько напоминает стиль сотрудничества, однако осуществляется на более поверхностном уровне, так как стороны в чем-то уступают друг другу.

Сотрудничество

Цель – поиск наиболее приемлемого решения для сторон и максимизация выигрыша.

Условия:

- Подходы к решению важны, и нет возможности принять компромиссное решение.

- Обладание равной властью и авторитетом.

- Существуют прочные длительные взаимоотношения между оппонентами.

Сотрудничество – «Сова»