Бывает, что хочешь рассказать веселую историю из жизни, а вспомнить можешь что угодно, кроме нее. Или напрочь забываешь, что должна была купить в магазине. Есть много ситуаций, когда память нас подводит. Из этого материала ты узнаешь, из-за чего так происходит.

1. Из-за ошибочной атрибуции

Ошибочная атрибуция возбуждения — понятие в психологии, которое объясняет, почему люди часто приходят к неправильным выводам о характере своих чувств и причинах их появления. Они связывают эмоции и воспоминания со случайными внешними впечатлениями, которые могут не иметь ничего общего с реальностью.

Например, нам кажется, что мы помним события, которых никогда не было. Или мы помним реальные факты и действия, но связываем это с неправильным временем или местом событий. В других случаях, ошибочная атрибуция заставляет нас приписывать спонтанный образ или мысль нашему воображению, хотя раньше мы встречали их в литературе или слышали из разговора.

Самый знакомый опыт неправильной атрибуции, с которым мы все сталкивались — это любопытный случай дежавю.

Когда наша память сохраняет информацию, у нее не хватает мощности, чтобы сделать это с полной точностью. Слишком много переменных, чтобы разобраться. Поэтому, мы помним общие аспекты того, что произошло, и некоторые детали в зависимости от того, насколько они были заметны.

С течением времени мы начинаем терять детали. Сочетание общей сути момента событий и мелочей — это процесс, называемый привязкой памяти. Он часто является источником ошибок неправильной атрибуции. Мы забываем либо общие моменты, такие как место действия и время, либо мелочи, которые его отличают: во что мы были одеты, что покупали в магазине или на каком автобусе уехали домой.

Еще одна неверная атрибуция — то, что называется криптомнезия. По сути — противоположность дежавю. Это когда мы ощущаем что-то по-новому, даже если мы видели это раньше.

Случайный плагиат может быть результатом криптомнезии. Например, когда мы пишем музыку и считаем ее уникальной, а затем обнаруживаем, что она уже использовалась известным исполнителем.

2. Из-за интерференции

Согласно теории интерференции, забывание является результатом того, что разные воспоминания мешают друг другу. Чем больше похожи два или более события друг на друга, тем больше вероятность возникновения интерференции.

Например, нам трудно вспомнить о рабочем дне, который был неделю назад, потому что наша память хранит воспоминания о множестве других дней, похожих друг на друга. Однако, уникальные и отличительные события мы вспомним детально и правильно. Например, свою свадьбу, рождение ребенка или любые дни, не похожие на другие.

Интерференция также играет роль в так называемом эффекте последовательного положения или тенденции вспоминать первый и последний элементы списка. Первое и последнее, что мы записали, кажется нам более уникальным, чем то, что находится посередине. Поэтому нам легче это запомнить.

3. Из-за быстротечности

Из-за быстротечности памяти многие жизненные моменты стираются с течением времени. Особенно если мы не вспоминаем информацию периодически. Со временем мы помним только суть того, что произошло. А менее яркие и памятные события и вовсе быстро забываются.

Иногда быстротечность доставляет нам неприятности. Это может подтвердить каждый, кто забывал имя человека сразу после того, как слышал его.

Простое решение, чтобы запомнить что-либо конкретное и в неизменном виде, — записать это как можно точнее и скорее. Так мы сможем сделать наши воспоминания менее расплывчатыми. Другой подход — ассоциировать и связывать то, что хочешь запомнить, с чем-то другим знакомым.

4. Из-за блокировки

Ты наверняка хоть раз сталкивалась с ситуацией, когда нужные слова вертятся на языке, а вспомнить точно ты их не можешь. Это, пожалуй, самый простой пример блокировки памяти.

Во многих случаях блокировка является воспоминанием, очень похожим на то, что тебе нужно. Это воспоминание конкурирует с тем, что ты ищешь, и не позволяет вспомнить нужное. Блокировка чаще появляется с возрастом. Но хорошая новость заключается в том, что рано или поздно мы все-таки вспоминаем то, что нам нужно.

5. Из-за предвзятости

Даже самая хорошая память не ограждает нас от предвзятости. Наше восприятие отфильтровывает события в соответствии с убеждениями, опытом, знаниями и даже настроением в момент получения воспоминания. Вот почему для одного человека неловкая ситуация кажется смешным эпизодом из жизни, а для другого то же самое будет считаться позором, память о котором хочется стереть.

6. Из-за рассеянности

Рассеянность — это процесс, который мешает информации правильно усваиваться в нашей памяти, так как некоторые факторы просто упускаются. Ее причинами являются нарушения способности концентрации внимания и сосредоточенной деятельности. Из-за этого мы периодически теряем ключи, не можем вспомнить, что должны были сделать, или ищем очки, которые находятся у нас на голове. Это происходит из-за того, что в момент действия мы отвлекаемся, и не уделяем ему должного внимания.

Из-за снижения когнитивных функций мозга, многие пожилые люди сталкиваются с тем, что теряют вещи. Им становится сложнее сконцентрироваться и обращать внимание сразу на несколько событий, происходящих вокруг. Например, пожилой человек может взять в руки телефон, но услышав звук кипящего чайника, положить его на стол. А после возвращения с кухни не помнить, где его оставил.

Неправильная атрибуция возбуждения — это термин в психологии, который описывает процесс, при котором люди ошибаются, предполагая, что заставляет их чувствовать возбуждение. Например, когда люди на самом деле испытывают физиологические реакции, связанные с страхом, люди ошибочно называют эти реакции романтическим возбуждением. Причина, по которой физиологические симптомы могут быть связаны с неправильными стимулами, заключается в том, что многие стимулы имеют схожие физиологические симптомы, такие как повышение артериального давления или одышка.

Одно из первых исследований этого явления, проведенных Schachter и Singer (1962) основывались на идее, что переживание возбуждения может быть неоднозначным и, следовательно, ошибочно отнесено к неправильному стимулу. Исходя из этого предположения, исследователи разработали двухфакторную теорию эмоций. Неправильная атрибуция возбуждения, которая влияет на обработку эмоций, может быть обнаружена во многих ситуациях, таких как романтические ситуации и физиологические реакции на упражнения.

Пример возможных последствий неправильной атрибуции возбуждения — восприятие потенциального партнера как более привлекательного из-за повышенного состояния физиологического стресса. Исследование, проведенное White et al. (1981) исследовали этот феномен и обнаружили, что те, кто находится в неродственном возбужденном состоянии, будут оценивать привлекательного сообщника выше, чем оценщика без возбуждения. Исследователи также обнаружили, что возбужденные оценщики не будут любить непривлекательных единомышленников больше, чем тех, кто не возбужден.

Содержание

- 1 Первоначальная демонстрация

- 1.1 Эксперимент

- 1.2 Результаты

- 2 Последующие исследования

- 2.1 Эксперимент: расширение первоначальной демонстрации

- 2.2 Эксперимент: влияние на уверенность

- 2.3 Эксперимент : полярность

- 2.4 Эксперимент: условные эмоциональные реакции

- 2.5 Эксперимент: альтернативная модель

- 3 См. также

- 4 Ссылки

- 5 Внешние ссылки

Первоначальная демонстрация

Эксперимент

и исследование Артура Арона (1974) по проверке причин неправильной атрибуции возбуждения включило привлекательную конфедеративную женщину, которая ждет в конце моста, который был либо подвесным мостом (вызывающим страх), либо прочным мостом (не вызывающим страха). После того, как мужчины пересекли мост, их остановила женщина-сообщница и прошла тест Thematic Apperception Test, в котором они должны были составить рассказ на основе двусмысленного изображения; выбранный образ был намеренно не сексуальным. После этого история была проанализирована на предмет сексуального содержания. Конфедерация женского пола, которая не знала истинной гипотезы эксперимента, затем дала мужчинам свой номер телефона, если у них возникнут какие-либо вопросы об эксперименте, и исследователи задокументировали, сколько мужчин звонили конфедерату. Когда мужчины завершили опрос, женщина объяснила, что будет готова ответить на любые вопросы, касающиеся ее проекта, предоставив испытуемым-мужчинам свой номер телефона и имя. Даттон и Арон задались вопросом, будут ли участники с большей вероятностью позвонить женщине, потому что она им физически влечет или нет. Тем не менее, Даттон и Арон должны были учитывать некоторые факторы мужчин, такие как возможность того, что некоторые мужчины уже участвуют в отношениях, или то, как отдельный мужчина интерпретировал жесты тела женщины. Поэтому Даттон и Арон попросили женщину осмотреть мужчин при двух условиях: сразу после того, как они пересекли мост длиной 450 футов (140 м), или после того, как они пересекли мост и у них было достаточно времени для отдыха. В первом случае у мужчин, которых опрашивали во время перехода по мосту, уровень возбуждения повышался, когда они разговаривали с женщиной. Такие условия, как ветер во время прогулки и нервное чувство, могли способствовать их быстрому сердцебиению и учащенному дыханию.

В другом состоянии женщина подошла к мужчинам после того, как они перешли мост. У них было достаточно времени, чтобы отдохнуть и вернуть сердцебиение и дыхание в норму.

Результаты

Больше мужчин связались с женщиной-экспериментатором, когда они только что прошли по подвесному мосту, что, как предполагалось, было связано с их неправильным приписыванием своего возбуждения (они считали, что чувствовали сексуальное возбуждение при виде женщины вместо ощущения оставшегося физиологического возбуждения от страха передвигаться по подвесному мосту). Исследователи интерпретировали это как то, что мужчины находили женщину более привлекательной, когда они больше беспокоились о переходе через мост. Не было значительных различий ни на одном из мостов, когда исследователи использовали единомышленника-мужчину для проведения тематического теста апперцепции и его номер телефона для дальнейших вопросов об эксперименте.

Последующие исследования

Эксперимент: расширение первоначальной демонстрации

Страх — не единственная эмоция, которая может быть результатом неправильной атрибуции возбуждения. Одно из более ранних исследований, в которых основное внимание уделялось неправильной атрибуции возбуждения, было проведено Шехтером и Зингером в 1962 году. Исследователи рассказали участникам своего исследования, что они проверяли, как их зрение реагирует на дозу витамина, называемого супроксином. Супроксин на самом деле был уколом адреналина или плацебо. Адреналин активировал симпатическую нервную систему и вызвал такие системы, как учащенное сердцебиение и кровяное давление. Затем исследователи либо рассказали участникам о влиянии адреналина, ничего не сказали о любых потенциальных эффектах адреналина, либо сказали им, что они могут почувствовать некоторые эффекты, которые не имеют ничего общего с адреналином (например, исследователи сказали участникам, что они могут испытывает головную боль от выстрела). Участникам сказали, что им нужно подождать 20 минут, чтобы супроксин попал в их кровоток. Пока они ждали, сообщник (участник, который также тайно сотрудничает с / партнером исследователей), находившийся либо в эйфории, либо в гневе, ждал с участником, чтобы посмотреть, можно ли управлять эмоциями участника с помощью адреналина и эмоции. конфедерата. Конфедерат играл в баскетбол с кусками скомканной макулатуры, находясь в состоянии эйфории, или ему приходилось заполнять анкету, и в состоянии гнева он очень рассердился на личные вопросы. Затем участники наблюдали, выглядят ли они сердитыми или эйфоричными, и проводили опрос о своем настроении, о котором они сообщили сами.

Они обнаружили, что если кто-то был возбужден физиологически, не осознавая этого, он бы приписал свое возбуждение недавней мысли в своей памяти. Исследователи также обнаружили, что эмоциями (в данном исследовании эйфория и гнев) можно манипулировать, вводя участнику укол адреналина.

Эксперимент: влияние на уверенность

Неправильная атрибуция возбуждения также может влиять на то, насколько вы чувствуете уверенность перед выполнением задачи. Одно исследование, проведенное Савицким, Медвеком, Чарльтоном и Гиловичем, было сосредоточено на том, как на уверенность может повлиять неправильная атрибуция возбуждения. Обычно люди чувствуют себя более уверенно перед тем, как они должны выполнить задание, но чем ближе они подходят к выполнению этой задачи, тем менее уверенными они себя чувствуют, что может быть связано с возбуждением от ожидания выполнения. Исследователи сказали участникам, что они будут подвергаться воздействию подсознательного шума, а затем их спросили, могут ли они предсказать, насколько хорошо они справятся с двумя задачами. После того, как они сделали свои прогнозы, исследователи либо сказали им, что шум может заставить их нервничать, шум не повлияет на них, либо им сказали, что им не придется выполнять задания до следующего сеанса через месяц после того, как они подвергались шуму. Задачи заключались в том, чтобы расшифровать анаграммы или вспомнить как можно больше бессмысленных слогов после краткого просмотра. Они могли зарабатывать деньги за выполнение заданий (больше денег было заработано за каждую расшифрованную анаграмму или за каждый правильно воспроизведенный слог). Затем участники предсказали, насколько хорошо они справились с задачами и насколько хорошо, по их мнению, все остальные справились с задачей. Второй эксперимент повторил этот первый эксперимент. Исследователи попросили участников приписать свое возбуждение звукам, которые они слышали, в результате чего они чувствовали себя более уверенными в том, что они хорошо справляются с заданиями, чем те, которые приписывали свое возбуждение беспокойству по поводу выполнения задания.

Эксперимент: полярность

Уайт, Фишбейн и Руцейн провели дальнейшее исследование ошибочной атрибуции возбуждения в своем исследовании 1981 года «Страстная любовь и неправильная атрибуция возбуждения». Исследователи провели свое исследование с использованием двух экспериментов. В первом эксперименте 54 участника мужского пола подвергались разной степени физических нагрузок, чтобы вызвать состояние возбуждения. Затем участников попросили просмотреть видео, на котором конфедератку манипулировали, чтобы сделать ее привлекательной или непривлекательной. Видео было заявлением о самораскрытии, где женщина обсуждала хобби и другие материалы, связанные с обычными свиданиями. После просмотра видео участникам дали тринадцать критериев черт влечения, по которым можно было оценить женщину. Эксперимент подтвердил гипотезу исследователя о том, что люди в нейтральном возбужденном состоянии с большей вероятностью оценили цель как привлекательную, чем невозбужденную личность. Уайт, Фишбейн и Руцейн выдвинули гипотезу, что полярность возбуждения человека может влиять на влияние неправильной атрибуции возбуждения. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи создали три отдельных видео, чтобы вызвать у испытуемых положительное, отрицательное или нейтральное возбуждение. Шестьдесят шесть участников мужского пола попросили посмотреть одно из видео, а затем оценить женщин, как в первом исследовании. Исследование показало, что независимо от полярности стимулов участники в возбужденном состоянии находили привлекательного соратника более привлекательным, а непривлекательного соратника менее привлекательным, чем невозбужденные участники.

Эксперимент: условные эмоциональные реакции

В исследовании, проведенном Лофтисом и Россом в 1974 году, изучались эффекты неправильной атрибуции возбуждения при приобретении и исчезновении условной эмоциональной реакции. Они провели два эксперимента с 89 студентками-студентами, чтобы показать, что процедуры неправильной атрибуции могут изменить физиологическую реакцию на условный источник страха или возбуждения. Результаты показали, что самовосприятие и атрибуция играют важную роль в эмоциональной реакции.

Эксперимент: альтернативная модель

Кроме того, исследование, проведенное Алленом, Кенриком, Линдером и МакКоллом в 1989 году, предложило альтернативу. объяснение неправильной атрибуции возбуждения с точки зрения влечения-возбуждения (поскольку есть и другие типы возбуждения, которые могут быть неверно приписаны). Исходная модель неверной атрибуции возбуждения, по сути, гласит, что человек, который возбужден, будет привлекаться к целевому человеку только до тех пор, пока он не знает истинную причину возбуждения. Аллен и др. предлагают другую модель, называемую «Содействие реагированию», в которой они предполагают, что возбуждаемый субъект будет больше привлекаться к целевому человеку (по сравнению с людьми, которые не возбуждены), независимо от того, знают ли они истинный источник стимуляции. Чтобы проверить эту новую модель, они провели два исследования, в которых манипулировали типом возбуждения, которое испытывали участники, и значимостью (осознанием) возбуждения. В одном исследовании они разделили участников на три разные группы: контроль (без возбуждения), осведомленность о возбуждении (где их поставили перед привлекательным человеком, но они знали, какова фактическая причина возбуждения (упражнения)) и возбуждение. — неосведомленные (где их поставили перед привлекательным человеком, но они не осознали истинную причину возбуждения). После проведения исследования исследователи обнаружили, что независимо от того, знал ли человек об истинной причине возбуждения, его все равно привлекал целевой человек, чем тех, кто находился в контрольном состоянии. Другими словами, в то время как первоначальная теория неправильного приписывания возбуждения утверждала, что люди могут неправильно приписать свое возбуждение, только если они не осознают истинную причину, модель «Ответ — содействие» утверждает, что люди могут знать истинную причину возбуждения. и по-прежнему испытывают влечение к кому-то по сравнению с невозбужденными людьми. Это демонстрирует еще одну потенциальную модель, которая могла бы объяснить компонент влечения-возбуждения неправильной атрибуции теории возбуждения.

См. Также

- Алекситимия

- Двухфакторная теория эмоций

- Теория неправильной атрибуции юмора

Ссылки

- Аронсон, Э., Уилсон, Т. и Акерт, Р., Социальные Психология (6-е издание). 2005. 145-147.

- Dutton, D.G.; Арон, А. П. (1974). «Некоторые доказательства повышенного сексуального влечения в условиях повышенной тревожности». Журнал личности и социальной психологии. 30 (4): 510–517. CiteSeerX 10.1.1.335.100. doi : 10,1037 / h0037031. PMID 4455773.

Внешние ссылки

- «Эксперимент с подвесным мостом Капилано»

Теория самовосприятия Бема

На

основании варианта теории атрибуции

объясняет феномены уменьшения диссонанса

и Бем (Bern,

1967,1972). Речь идет о его теории самовосприятия.

Согласно этой теории, люди не обладают

непосредственным знанием себя, своей

текущей мотивации. Они приходят к этому

знанию через наблюдение и оценку

собственной деятельности; кроме

того, наблюдая других, человек строит

предположения о внутренних состояниях

и мотивации этих людей. Таким образом,

самовосприятие следует рассматривать

как частный случай восприятия человека

в ситуациях межличностного общения.

Если некто, занимаясь самонаблюдением,

ловит себя на том, что делает нечто, чему

нет оправдания, независимо от таких

внешних последствии,

как

награда, компенсация и т. п., он говорит

себе, что делает это ради удовольствия

или поскольку считает это важным.

Следовательно, за неимением внешних

причин субъект вскрывает внутренние

причины своих действий. При наличии

внешних причин он объясняет свое

поведение ими. В этом случае ему даже

не приходит в голову мысль, что мотив

может крыться в нем самом. По Бему, при

самовосприятии человек сначала ищет

только локализованные во внешней

ситуации причины своей деятельности

(объяснение поведения со второго

взгляда). Если таковые имеются, их

оказывается достаточно для субъективного

объяснения своих действий. Таким образом,

Бем приходит приблизительно к тем же

выводам, что Нисбетт и Валинс (Nisbett,

Valins,

1971), о роли собственных убеждений

(внутренние причины) и достаточного

оправдания (внешние причины), но в отличие

от них он оспаривает непосредственность

восприятия человеком внутренних причин

своей деятельности. Бем пишет:

«Люди

отчасти «узнают» о собственных

установках, эмоциях и иных внутренних

состояниях, делая выводы из наблюдений

за внешними сторонами своего поведения

и (или) за обстоятельствами, это поведение

вызывающими. Таким образом, при слабой

выраженности, неоднозначности или

трудной интерпретируемости внутренних

признаков, индивид в какой-то степени

находится в том же положении, что и

внешний наблюдатель, который в своих

выводах о внутренних состояниях субъекта

вынужден полагаться па те же внешние

признаки» (Bern,

1972, р. 2).

Своей

теорией самовосприятия Бем пытался

доказать, что мотивационное объяснение

уменьшения диссонанса излишне. Однако

эксперименты, вдохновленные этой теорией

(см.: Greenwald,

1975b),

не дали возможности прийти к однозначному

объяснению (см. обзор в: Heckhausen,

1980).

Атрибуция внутренних состояний возбуждения

Две

следующие области исследований, в

которых процессы атрибуции играют

решающую роль, уже рассматривались

в главе 4. Во-первых, это двухфакторная

теория эмоций Шахтера (Schachter,

1964), ее модификация Валинса (Valins,

1966, 1967, 1970) и работы последователей этих

теорий. Согласно Шахтеру и Валинсу,

фактические или только имитируемые

состояния эмоционального возбуждения,

чтобы быть воспринятыми как специфические

эмоции, нуждаются в когнитивной

интерпретации. Так, испытуемые мужского

пола в эксперименте Валинса (1966) считали

более привлекательными те изображения

молодых женщин^ при предъявлении

которых у них имитировалось ускоренное

или замедленное сердцебиение. Эффект

сохранялся, даже если перед вынесением

окончательной оценки испытуемым

сообщалось об имитации (Valins,

1974).

Следует

напомнить о модели Либхарта (Liebhart,

1978), объясняющей эффекты Валинса (см.

главу 4). Согласно этой модели, информация

(ложная) о происшедшем физиологическом

возбуждении организма, если она не

соответствует восприятию ситуации

(внутреннего состояния и внешних

обстоятельств), мотивирует к поиску

объяснения. В результате происходит

проверка ситуационного контекста

относительно возможных причин фиктивного

возбуждения. Если этот контекст предлагает

набор возможных решений и одно из них

представляется приемлемым, го именно

оно приписывается фиктивному изменению

возбуждения в качестве

причины.

Если, наконец, при последующей деятельности

внимание по-прежнему приковано к этой

«причине», то каузальная атрибуция

поведения связывается именно с ней. Она

может влиять и на вегетативные реакции.

Во-вторых,

это исследования, в которых ситуационно

индуцированная эмоция i

страха изменяется, если появляются

факторы, воздействию которых приписывается

эмоция. Это напоминает переоценку

угрожающей ситуации, когда испытуе-|мые

в эксперименте Лазаруса и его коллег

(Lazarus

et

al.,

1968) переосмысляли ^стратегии защиты от

возбуждающих страх сцен из фильмов. Сам

Лазарус обозначает когнитивные

процессы переоценки как «отрицание» и

«интеллектуализацию», хотя при защите

речь, в сущности, идет о процессах

атрибуции.

Изменение

наличного эмоционального состояния

посредством пересмотра причинной

зависимости впервые обнаружили Нисбетт

и Шахтер (Nisbett,

Schachter,

1966). В их эксперименте испытуемым перед

серией ударов током вводили плацебо-препарат

и сообщали, что он обладает определенными

побочными эффектами. Одной группе

испытуемых эти эффекты описывались как

типичные симптомы переживания сильной

эмоции страха (дрожание рук и сердцебиение),

другой — как не имеющие отношения к

этой эмоции (например зуд или головная

боль). Результаты эксперимента

соответствовали ожиданиям. У испытуемых

первой группы (у которых плацебо якобы

вызывало состояния, подобные страху)

наблюдался более высокий порог раздражения

и большая терпимость к ударам тока по

сравнению со второй группой, члены

которой не могли приписывать свое

естественно возникающее чувство

страха безобидному препарату.

Индуцируя

ложную каузальную атрибуцию, удается

устранить хронические психофизиологические

нарушения. Стормс и Нисбетт (Storms,

Nisbett,

1970) давали страдающим от бессонницы

препарат плацебо, при этом одной части

из них говорилось, что этот препарат

усиливает симптомы бессонницы, а другой

— что он способствует расслаблению и

засыпанию. Как и ожидалось, пациенты

первой группы засыпали быстрее, чем

пациенты второй. Очевидно, они с меньшим

напряжением ожидали наступления

сна, поскольку его отсутствие зависело

не от них, а от препарата. Пациенты же

второй группы, наоборот, ощущали еще

большую зависимость от своего

неизлечимого недуга, поскольку не

наступало ожидавшегося благотворного

влияния препарата. В некоторых повторных

экспериментах лечебное воздействие

ошибочной атрибуции не подтвердилось

(Bootzin,

Herman,

Nicassio,

1976). В целом выяснилось, что ложное

сообщение о состоянии возбуждения

автономной нервной системы оказывает

влияние лишь на очень ограниченный круг

эмоциональных впечатлений. В повседневной

жизни эффект Валинса едва ли сможет

найти себе применение (ср. обзор:

Parkinson,

1985).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

17.03.2015273.92 Кб4fz.doc

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Что мы знаем о том, что нас сближает?

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- Согласно исследованиям, противоположности на самом деле не притягиваются. Гораздо важнее сходства.

- Согласно исследованиям, люди тянутся к тем, кого видят регулярно.

- Согласно исследованиям, если мы находимся в будоражащей ситуации, то это усиливает влечение.

Всем нам интересны передовые исследования с новыми захватывающими результатами, способными перевернуть взгляд на мир. Однако природа науки такова, что ей нужно постоянно опираться на результаты предыдущих исследований. Поэтому неизбежно, что современные исследования зиждутся на гигантах прошлого. Сегодня мы хотим вам представить некоторые из классических исследований о привлекательности:

- Сходство: Мы любим тех, кто похож на нас

В основе притяжения лежит идея о том, что нам нравится общаться с теми, кто дает нам полезное и позитивное взаимодействие. В одном из первых исследований, посвященному влечению, ученые пытались выяснить связано ли притяжение с тем, насколько люди похожи друг на друга. Для этого ученые попросили более 150 участников прочитать анкету об отношении (например, об отношении к добрачному сексу, телевизионным шоу и т.д.), якобы заполненную другим участником, или тем, кого исследователи назвали «фиктивным незнакомцем», а затем нужно было оценить степень симпатии к этому фиктивному незнакомцу.

Исследователи изменили шкалу, чтобы подстроиться к тому, насколько фиктивный незнакомец был похож на участника и сколько представлений отображалось на шкале. Они обнаружили, что степень сходства важнее, чем общее количество похожих представлений. Важнее иметь сходство по 7 из 10 признаков (т.е. 70%), чем по 30 из 200 признаков (т.е. 15%). Это исследование заложило основу для сотен последующих о важности сходства в вопросах привлекательности.

- Друзья по общежитию: Сила близости

Есть поговорка, что «можно выбрать друзей, но не семью». Однако может оказаться и так, что выбор друзей не полностью подвластен нашему сознательному контролю. В классическом исследовании о формировании дружбы ученые попросили почти 300 жителей общежития Массачусетского технологического института перечислить своих самых близких друзей.

Затем исследователи изучили, где именно в общежитии жили перечисленные друзья. Если кто-то жил через одну дверь от них, вероятность того, что он был указан в списке близких друзей, составляла 41%. По мере удаления дверей эта вероятность уменьшалась, так что возможность того, что человек, живущий через четыре двери, будет указан как близкий друг, составляла всего 10%. Данное исследование демонстрирует важность близости. Проще говоря, находится физически рядом очень важно для формирования отношений.

- Исследование на мосту и роль возбуждения

В этом классическом исследовании ученые покинули свои лаборатории, чтобы изучить влечение мужчин к женщинам, которых они встречали при одном из двух условий: на высоком неустойчивом и шатком мосту или на низком прочном мосту. В каждом случае, когда мужчины переходили мост, они встречали женщину-экспериментатора, которая просила мужчин рассказать истории, показывая набор необычных картинок. Она также давала мужчинам свой номер телефона «на всякий случай, если у вас возникнут вопросы». Мужчины, встретившие ее на высоком мосту, рассказали истории более сексуального содержания и больше мужчин позвонили ей, чем те мужчины, которые встретили ее на низком прочном мосту. Причина? Ошибочная атрибуция возбуждения, или идея о том, что высокий мост создавал чувство возбуждения, которое мужчины ошибочно считали вызванным женщиной-экспериментатором.

- Большой куш: Сила победы

Кто более привлекателен: человек, которому вы всегда нравились, или человек, который сначала не считал вас привлекательным, но со временем стал относиться лучше? В одном из исследований ученые проверили это, заставив студентов колледжа принять участие в серии встреч. Участники «случайно» (на самом деле это была запланированная часть исследования) подслушали, как экспериментатор описывал их одним из четырех способов: только положительно; только отрицательно; изначально отрицательно, но потом положительно, или изначально положительно, а затем отрицательно.

Как и следовало ожидать, участникам нравился экспериментатор, когда оценка была полностью положительной, но, что удивительно, экспериментатор нравился им еще больше, когда оценка была изначально отрицательной, а затем становилась положительной. Этот вывод демонстрирует теорию притяжения «проигрыш — выигрыш» или идею о том, что победа над людьми, которым мы изначально не нравились, приносит больше пользы, чем над теми, кому мы нравились изначально.

- Что красиво, то хорошо

Большинство людей считают, что быть физически привлекательным – хорошо. Однако, следующее исследование показало, насколько это хорошо. Студенты старших курсов рассматривали фотографии мужчин и женщин, разной степени привлекательности. Основываясь только на фотографии, они оценили привлекательных людей как более добрых, скромных, чувствительных, общительных и интересных.

Но и это еще не все. Участники также считали, что у более привлекательных людей лучше работа, лучше брак и вообще жизнь лучше во всех отношениях. Эти результаты демонстрируют нашу сильную предвзятость по отношению к физической красоте и стереотипные убеждения, которые мы с радостью приписываем красивым людям.

Оригинальная статья: Gary W. Lewandowsky Jr. — The Top 5 Discoveries About the Psychology of Attraction, November 2021

Перевод: Остренко Анна Александровна

Редакторы: Симонов Вячеслав Михайлович, Шипилина Елена Ивановна

Источник изображения: pixabay.com

Ключевые слова: психология отношений, притяжение, привлекательность, любовь, исследования психологии, красота, ложные убеждения, стереотипы, близость.

583400cookie-checkПсихология Привлекательности: 5 лучших открытий

Как создавать напряжение в хоррор-играх. Часть первая

Время прочтения

6 мин

Просмотры 43K

Напряжение, стресс и саспенс – это 3 столпа хоррор-игры. Лучшие игры этого жанра медленно накаляют обстановку в игре до предела и затем высвобождают напряжение в несколько этапов. В некоторой степени именно за счет этого и достигается эффект крайнего вовлечения: когда игрок настолько увлечен игрой, что испытывает физический стресс.

У хороших хоррор-игр всегда есть продуманная интрига, и она гораздо глубже, чем низкопробное запугивание в стиле «дома с призраками». Цель хоррор-дизайна – довести вовлечение игрока и его эмоциональную отдачу до максимума. Но учтите: лучшие игры жанра используют вовлекающий эффект хоррор-контента лишь для того, чтобы теснее общаться с игроком. Хоррор-игры способны затрагивать такие темы, которые недоступны ни одному другому жанру. Суть не в том, чтобы просто напугать игрока, а в том, чтобы сделать его восприимчивым к тому, что вы хотите до него донести.

Конечно, большая часть пугающего контента в играх – это продукт не геймдизайна, а скорее сторителлинга. Сеттинг, атмосфера и персонажи являются основой основ, необходимой, чтобы зацепить игрока и вызвать у него мурашки по спине. Но игры располагают и другими инструментами, такими как игровые механики и взаимодействие с игроком. Проблема выстраивания атмосферы страха в игре не ограничивается только нарративом: она затрагивает каждый аспект геймдизайна. Вот почему создание напряжения в играх – очень сложная и интересная задача для дизайнеров.

Данная статья посвящена механикам хоррор-игр. В ней пойдет речь не о сюжете или нарративе, а о дизайне игровых систем, необходимых, чтобы сделать игру динамичнее. Можете воспринимать эту статью как своего рода обзор всех паттернов, с которыми мы экспериментировали во время разработки нашей игры в жанре мистери/хоррор под названием Dead Secret, которая вышла в октябре прошлого года для Gear VR и скоро выйдет для Steam и PlayStation. Это не руководство по дизайну хоррор-игр – скорее перечень идей использования игровых механик для создания напряжения в игре.

Обратите внимание!

Основная задача всех приведенных ниже паттернов – вовлечь пользователя в игровой процесс настолько, чтобы он забыл обо всём вокруг. Томас Грип, дизайнер таких игр, как Amnesia: The Dark Descent и SOMA, называет состояние полного погружения в игру «ощущением присутствия». Эти паттерны также необходимы, чтобы постоянно выводить игрока из равновесия. Игровые механики часто строятся на распознавании игроком какого-либо повторяющегося паттерна.

Они имеют похожу структуру и легко распознаются. Это удобно, так как позволяет выработать привычку. Если вы хотите испугать игрока, нужно заставить его поверить, что он не контролирует ситуацию, что правила могут поменяться в любое время, и что он не способен полностью осмыслить всё, что происходит внутри игрового мира. В хоррор-играх должен поддерживаться тонкий баланс уязвимости и беспомощности, но нельзя допускать ощущения полного смятения и неразберихи.

Думать в контексте

Вам, как дизайнеру хоррор-игр, очень важно сосредоточить внимание игрока на повествовательном контексте игры, а не на её механиках. Вам нужно, чтобы игрок отождествлял себя со своим персонажем в игре, а не выступал в роли независимого лица, выполняющего задания в игровой форме. Многие из представленных здесь идей направлены на то, чтобы изменить образ мышления игрока с системного способа решения задач (анализ статистики, минимальных и максимальных показателей, размышления о паттернах дизайна или о тактике действий) на контекстуальный («Кто отправил эту подсказку?» или «Как отсюда выбраться?»). Некоторые из этих паттернов являются не вполне удачными для других игровых жанров, так как они не позволяют игроку просчитать игру как кубик Рубика. Но ведь собирать кубик Рубика – это не так страшно, как, скажем, решать, какой древний артефакт лучше подойдет в качестве оружия против Того, у Кого Много Имен.

Значимость проигрыша

Один из способов вызвать у игрока чувство сопричастности с игровым контентом – сделать проигрыш значимым как для игрока, так и для его персонажа. Game Over обычно означает смерть персонажа, но как сделать так, чтобы игрок тоже ощутил утрату?

Обычно это достигается путем размещения точек сохранения через определенные интервалы, чтобы в случае смерти персонажа игрок терял весь игровой прогресс. Это эффективно работает, особенно в том случае, если точки сохранения интересны сами по себе (см. систему точек сохранения в игре Alien: Isolation). Но сама концепция точек сохранения уже давно вышла из моды. Игра Dark Souls, к примеру, использует более современную систему создания напряжения в игре за счет страха потери прогресса.

Другой вариант – сделать стрессовым сам проигрыш. В таких инди-хоррор играх, как Five Nights at Freddy’s и Slender, в случае неудачи на вас выпрыгивают всякие пугающие существа. Мы выбрали последний вариант для Dead Secret, чтобы реализовать возможность сохранения в любой точке игры. Данная модель использует боязнь внезапного события, чтобы заставить игрока нервничать при мысли о неудаче.

Скрытые правила

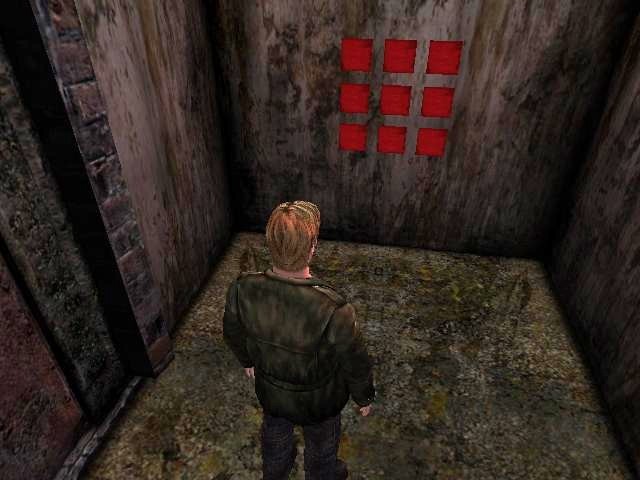

Скрывая от игрока разнообразные цифры и показатели, сопровождающие игру, вы располагаете его к контекстуальному образу мышления. «Сколько у меня осталось здоровья? Видит ли меня противник? В правильном ли направлении я иду? Сколько нужно выстрелов, чтобы победить этого босса?». В любом другом жанре предоставление игрокам доступа ко всем этим данным считается хорошим тоном. Но в хоррор-играх лучше всего давать информацию только путем какой-либо контекстуальной абстракции.

К примеру, в играх Resident Evil и Silent Hill традиционно использовались очень приблизительные категории для отображения уровня здоровья (Fine, Caution, Danger) – даже несмотря на то, что «под капотом» аналогичным образом производятся всё те же расчеты, что и в любой другой игре. Помимо этого, в Resident Evil используется анимация для индикации уровня здоровья: вы можете не знать наверняка, как скоро умрете, но, когда ваш персонаж сгибается, держась за живот, дела явно плохи.

Скрывая информацию и правила игры, вы не оставляете пользователю возможности поиска безопасных путей и использования минимаксной стратегии. Это также вносит долю неопределенности в игру. Когда пользователь не до конца уверен в принципах работы системы, он вынужден полагаться на окружение и сюжет для принятия решений.

В игре Dead Secret я старался достичь эффекта неопределенности за счет отказа от принципа «безопасной зоны». Иными словами, в игре нет ни одного места, где игрок мог бы чувствовать себя в полной безопасности: коварный противник в капюшоне и с маской Но на лице может подстеречь вас где угодно и нанести смертельный удар. По крайней мере, я хотел бы, чтобы наши игроки в это верили.

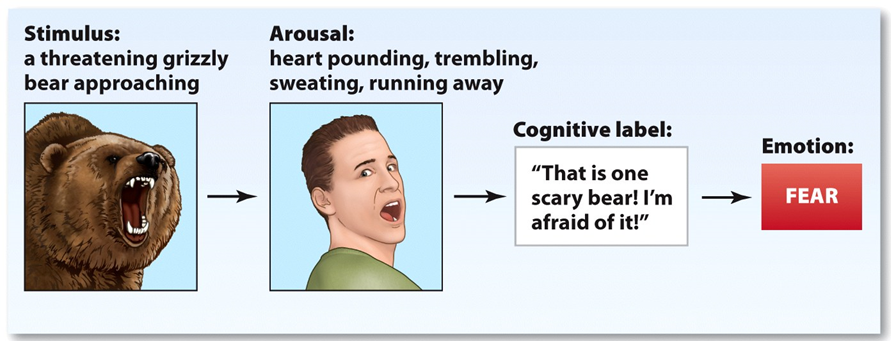

Учащенное сердцебиение

Существует достаточно серьезное медицинское исследование, предполагающее, что люди более склонны испытывать страх, находясь в состоянии физиологического возбуждения. В психологии это явление называется ошибочной атрибуцией возбуждения. Для этого игрок должен находиться в состоянии, когда у него учащается пульс, в кровь выделяется адреналин, и он начинает потеть. Если же ко всему этому добавить страшный игровой контент, пользователь становится предрасположенным к «ложным» эмоциям: есть вероятность, что мозг неправильно отреагирует на стимул, вследствие чего игрок действительно испугается.

Ошибочная атрибуция – это очень мощная форма эмоционального контроля. Но у нее есть одна важная оговорка: она работает только тогда, когда субъект не осознает, что находится в состоянии возбуждения. Психологи доказали это с помощью одного эксперимента: они выборочно вводили испытуемым адреналин, и в результате им удавалось вызвать ложные эмоции только в тех случаях, когда испытуемые не подозревали об инъекциях. Выходит, вам как дизайнеру нужно взвинтить игрока так, чтобы он даже не понял этого.

Стимул: приближается грозный медведь гризли

Возбуждение: учащенное сердцебиение, дрожь, потоотделение, бегство

Когнитивная метка: «Какой страшный медведь! Я боюсь его!»

Эмоция: Страх

Двухфакторная теория эмоций Шехтера-Сингера гласит, что эмоции возникают под действием физиологического возбуждения и контекстуальной интерпретации этого возбуждения. Ошибочная атрибуция может возникнуть, когда наш мозг использует готовый контекст для оправдания нашего физиологического возбуждения.

Обычно, чтобы незаметно привести пользователя в состояние физиологического возбуждения, используются сложные и непредсказуемые игровые системы. Это может быть грубая и непростая система боя, как в игре Condemned, когда противник даже самого низкого уровня способен убить игрока, если тот замешкается. Или, например, постоянная нехватка ресурсов и неудобное управление, как в Resident Evil, где любая встреча с противником оборачивается серьезным испытанием. А в Siren игрок настолько слаб, что любое сражение тоже рискует стать последним.

Сложная физическая активность вроде какой-нибудь хардкорной баталии на кнопках тоже отлично подойдет. Впрочем, иногда этот вариант приобретает самые неожиданные формы. Так, Night of Sacrifice, весьма посредственная игра в духе «дома с привидениями», кажется страшнее, чем на самом деле, потому что в ней игроку нужно ходить с помощью Wii Balance Board, что способствует учащению сердцебиения.

В следующий раз, когда будете играть в сложную игру, остановитесь на мгновение и проверьте, не влажные ли у вас ладони. Спросите себя, не сжимали ли вы джойстик немного сильнее, чем стоило? Вылетает ли у вас сердце? Если да, вполне вероятно, что в таком состоянии всё происходящее на экране кажется вам более впечатляющим, чем на самом деле.