щих

такое же влияние на его поведение, как

и сознание.

Зоопсихология

—

отрасль психологии, изучающая развитие

психики животных.

Инстинкт

—

форма генетически обусловленного

поведения.

Интеллектуальное

поведение —

тип поведения, являющийся вершиной

психического развития животных и

выражающийся прежде всего в умении

животного решать некоторые

наглядно-действенные задачи.

Навык

—

автоматизированный способ выполнения

действия, сформированный в процессе

упражнения. Он же рассматривается как

этап в развитии поведения животных.

Подсознательное

—

совокупность актуально не осознаваемых

психических процессов и состояний,

способных оказывать заметное влияние

на поведение человека и содержание его

сознания.

Панпсихизм

—

ошибочная теория, наделяющая психикой

всю материю.

Психика

—

свойство мозга отражать объективно и

независимо от сознания существующую

действительность, обеспечивающее

целесообразность поведения и деятельности

человека.

43

Раздражимость

—

свойственная всей живой материи

способность изменять физиологическое

состояние под влиянием факторов внешних

раздражителей.

Сознание

—

высшая, свойственная только человеку,

форма психического отражения объективной

действительности, опосредствованная

общественно-исторической деятельностью

людей.

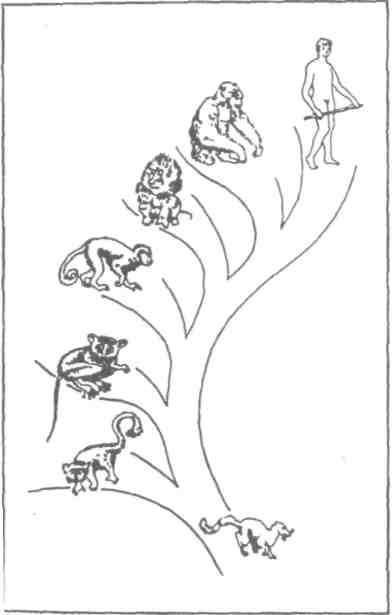

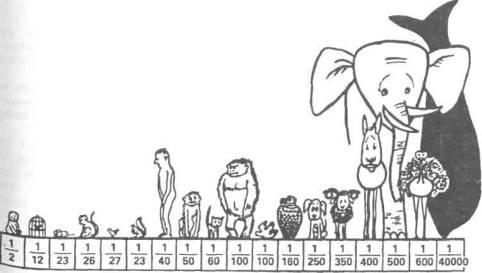

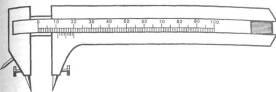

Рис.

Ш.1. Упрощенная схема эволюционно-исторического

развития от древесных насекомоядных

до человека (снизу вверх: древесные

насекомоядные, лемуры, долгопяты,

обезьяны Нового Света, человекообразные

обезьяны, человек)

Тропизмы

—

изменения направления движения растений

под влиянием биологически значимых

раздражителей.

Чувствительность

—

способность некоторых живых организмов

воспринимать раздражители, обладающие

сигнальной функцией по отношению к

раздражениям, имеющим прямое биологическое

значение.

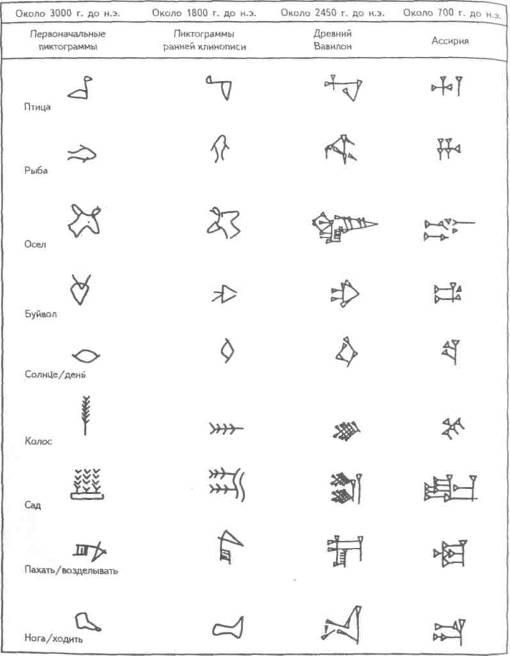

Проблема

развития психики имеет три аспекта

изучения:

возникновение

и развитие психики в животном мире;

возникновение

и развитие человеческого сознания;

развитие

психики в онтогенезе человека, т. е.

начиная от рождения и до конца жизни.

Движущая

сила всякого развития — борьба внутренних

противоречий, борьба между старым и

новым, между отживающим и нарождающимся.

Именно в этом источник развития психики.

Психическое развитие есть всегда

возникновение чего-то нового, переход

к которому носит скачкообразный характер,

оно неизменно включает в себя перерывы

постепенности.

Развитие

психики в животном мире тесно связано

с возникновением и развитием нервной

системы, особенно головного мозга.

Нервная

система у низших животных существует

в разнообразных формах: сетчатой,

кольцевой, радиальной и т. д.

Благодаря

нервной системе организм начинает

функционировать как единое целое.

По

мере своего развития нервная система

погружается под мышечную ткань, продольные

тяжи становятся более выраженными.

Одновременно

44

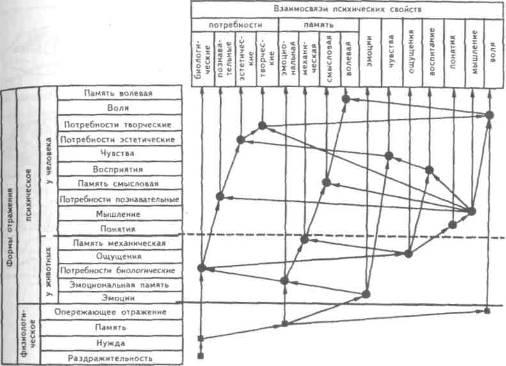

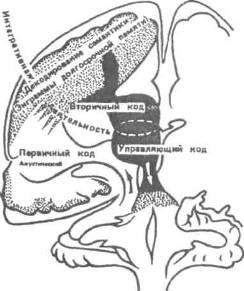

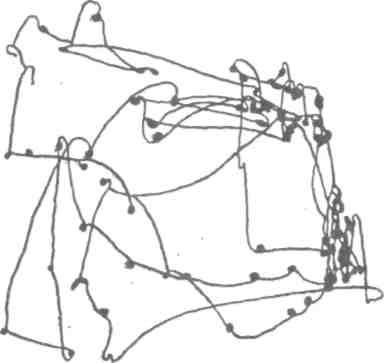

Рис.

III.2.

Эволюция психики (по К.К.

Платонову)

все

большее значение начинает приобретать

передний конец тела, в нем Происходит

скопление и уплотнение нервных элементов

— постепенно возникает головной мозг.

Чувствительность

(см.) возникает на базе раздражимости

(см.) как всеобщего свойства живой

материи. Чувствительность — первое

проявление Психики и показатель ее

возникновения. «Чувствительность

ориентиру-ет

организм в среде, выполняя сигнальную

функцию» (А.Н.

Леонтъ-ев),

т.

е. организм начинает реагиро-вать

на биологически нейтральные Раздражители,

лишь сигнализирующие о биологически

значимых раз-ДРажителях.

А.Н.

Леонтьев выделяет три стадии развития

психики животных. Согласно современной

точке зрения (К.Э. Фабри), в пределах

каждой стадии могут быть различные

уровни: низший, высший, наивысший.

На

стадии элементарной

чувствительности животное

реагирует только на отдельные свойства

предметов внешнего мира.

На

стадии предметного

восприятия деятельность

животного определяется воздействием

уже не отдельных свойств предметов, а

вещами в целом. Отражение действительности

осуществляется в виде целостных образов.

Стадия

интеллекта

(см.)

характеризуется еще более сложной дея-

45

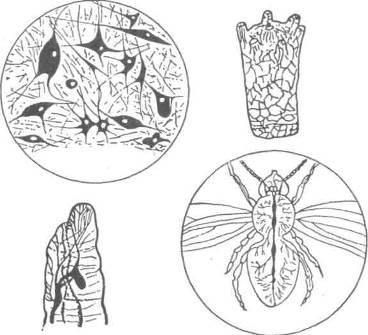

Рис.

III.3.

Мозг и органы чувств (ступени эволюции)

Рис.

Ш.4. Типы нервной системы (слева вверху

— нервные клетки и волокна диффузной

нервной системы; справа вверху —

диффузная нервная система гидры, слева

внизу — нервная система дождевого

червя; справа внизу — нервная система

пчелы) 46

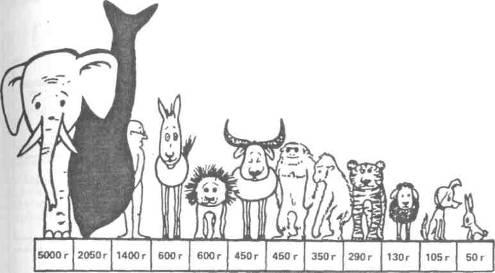

Рис.

III.5.

Абсолютный вес мозга

Рис.

III.6.

Относительный вес мозга

47

тельностью

и сложными формами отражения

действительности. Существенной для

этой стадии является способность решать

двухфазные задачи, требующие предварительных

подготовительных действий для своего

решения.

Особенности

психики животных обнаруживаются в их

поведении. Выделяют врожденные

и

приобретенные

в

процессе жизни формы поведения животных.

Сложные

акты поведения, направленные на

удовлетворение биологических потребностей

и основанные на безусловных рефлексах,

называются инстинктами

(см.).

Различают

инстинкты питания, самосохранения,

размножения и др.

Для

инстинктов характерно их относительное

постоянство, однотипность проявления

у животных одного и того же вида.

Индивидуально

приобретенные и закрепленные в упражнениях

способы поведения животных называются

навыками

(см.).

Образование

навыков зависит от уровня развития

нервной системы и психики животных. Чем

выше стоит животное по уровню развития,

тем легче и быстрее образуются у него

навыки, тем сложнее по своему характеру

они могут быть.

Интеллектуальное

поведение (см.)

животных характеризуется «изобретением»

ими новых способов решения задачи,

использованием внешних

18

Рис.

III.9.

Схема процессов инстинктивной регуляции

поведения: О — воспринимаемые объекты

и их свойства, Р — рецепторы, РИ —

распознающая инстанция, ИПР — инстанция

принятия решения, ПП — поведенческие

программы. О’ — измененные в результате

выполнения поведенческих программ

объекты, ОИ — оценочная инстанция,

источник мотивации поведения

Рис.

III.10.

Врожденная реакция птенцов черного

дрозда на приближение кисти руки человека

к гнезду

Предметов

как орудий, обходом препятствий, решением

двухфазных за-Дач, явлением инсайта

(внезапное на-х°Ждение

решения) и т.д.

Интеллектуальный

характер носят пРежде

всего действия человекообразных обезьян.

Однако

заметим, что интеллектуальные действия

животных, в от-лИчие

от человеческих, не вытекают

Рис.

III.11

Гагарка «высиживает» камень вместо

яйца, переложенного во время ее отсутствия

на новое место и находящегося в поле ее

зрения

из

знания объективных законов и не осознаются

ими, не обобщаются и не передаются

«человеческими» способами (через речь,

орудия и продукты труда).

Интеллектуальные

действия даже высших обезьян крайне

элементарны по своему характеру и не

выходят за пределы круга задач, возникающих

в естественных условиях их жизни.

49

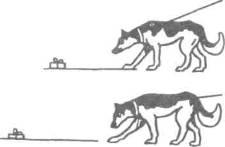

Рис.

III.12.

Бобры строят плотину (по Г.

3. Рогинскому)

J&-

Рис.

III.13.

Заяц «играет» на барабане

50

Рис.

III.14.

Эксперимент с собакой: при усложнении

условий опыта собака перенесла навык

с передней лапы на заднюю и дотянулась

до веревки с приманкой

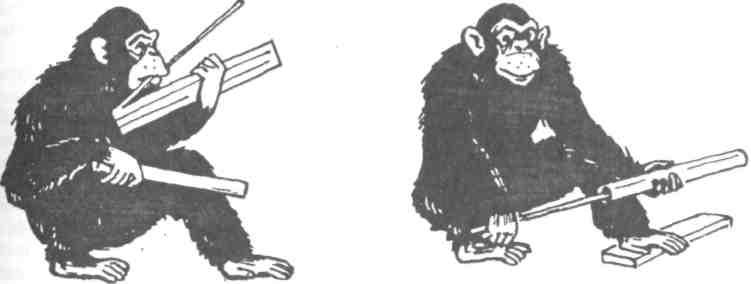

Особенностью

поведения высших обезьян является их

подражательность

(наппример,

обезьяна может «подметать» пол, «тушить»

огонь и т. д.). Но обезьяны подражают не

результату действия, а самому действию.

Подражание результату действий у обезьян

ие

доказано.

Интеллектуальное

поведение является вершиной психического

развития животных. Для него характерен

перенос усвоенного в новые ситуации,

но отсутствует обобщение способа решения

в абстракции.

Все

развитие психики животных подчинено

биологическим законам (наследственность,

естественный отбор)-

Интеллект

обезьян при всей его кажущейся сложности

ограничен. Он всецело определяется

образом жизни и чисто биологическими

закономерностями. Обезьяна не способна

понимать причинно-следственные связи.

Она способна решать лишь те задачи,

которые встречаются в естественных

условиях ее жизни.

Интеллект

обезьян качественно отличен от мышления

человека.

Обезьяна

решает совершенно конкретные задачи,

связанные с непосредственно действующими

на нее раздражителями. Осознать

бессмысленность своих действий она не

может. Например, целесообразно применив

однажды лестницу для того, чтобы достать

приманку, подвешенную к потолку у стенки,

обезьяна затем пытается использовать

ту же лестницу и

Для того, чтобы достать приманку,

Подвешенную к потолку посреди по-мещения.

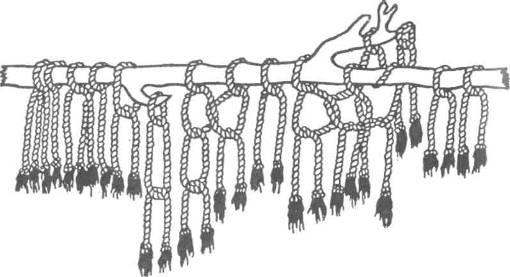

Развитие

психики животных обусловлено чисто

биологическими законами. Именно

биологическая обусловленность делает

психику животных, даже в высших ее

проявлениях, Качественно отличной от

сознания че-

Рис.

III.15.

Позы доминирования у человекообразных

обезьян

ловека,

которое с самого начала носит общественный

характер.

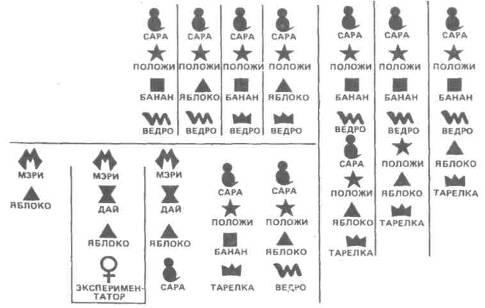

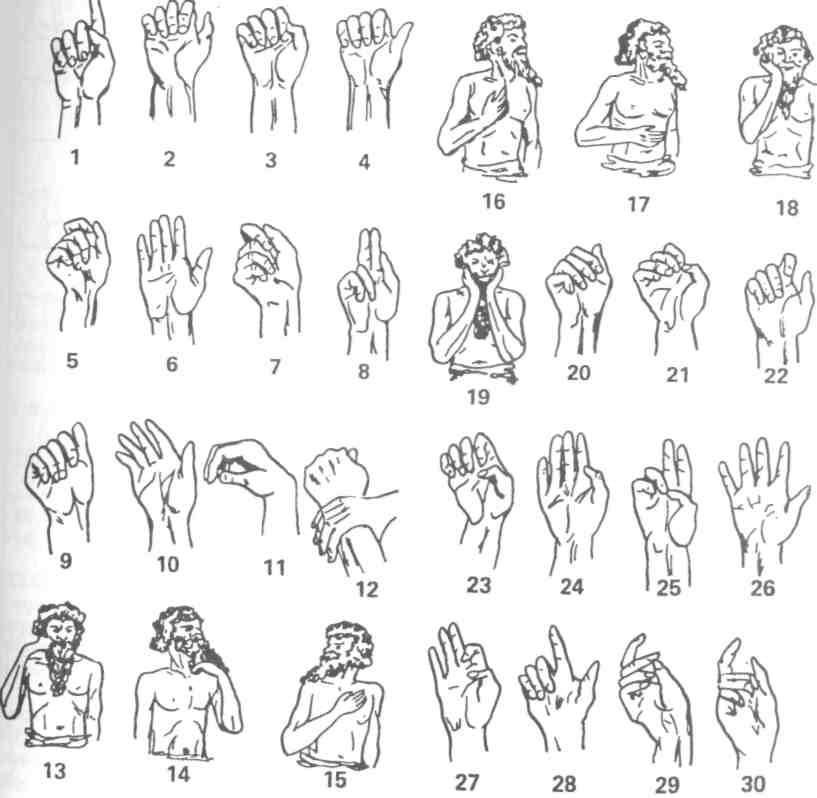

В

экспериментах с животными была предпринята

попытка обучения обезьяны использованию

знаковых средств. Пример системы

сигнализации шимпанзе представлен на

рисунке 111.22.

Возникновение

сознания человека явилось качественно

новым этапом развития психики. Сознание

(см.)

— высший уровень развития психики,

присущий исключительно человеку. Его

развитие обусловлено социальны-

4*

51

Рис.

III.16.

Установление ассоциации по тождеству.

Выбор по образцу различных стереометрических

фигур

Рис.

III.

17. Шимпанзе Рафаэль перебирается на

другой плот, чтобы набрать воды из бака

и ипить огонь, мешающий достать приманку.

Зачерпнуть воды из озера обезьяна не

догадывается

2

Рис.

III.

18. Шимпанзе Парис отщепляет и употребляет

лучину для доставания приманки из трубы

Рис.

III.

19. Обезьяна не догадывается потянуть

за оба конца веревки, чтобы достать

чашку с

Пищей

Рис.

III.20.

Обезьяна с помощью ящиков достает высоко

подвешенный предмет

53

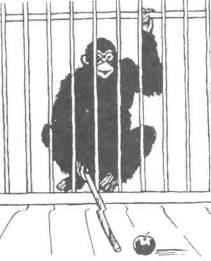

Рис.

III.21.

Обезьяна с помощью палки достает яблоко

ми

условиями. Сознание человека носит

всегда целенаправленный и активный

характер.

Основной

предпосылкой и условием возникновения

сознания человека явилось развитие

человеческого мозга.

Становление

человеческого сознания было длительным

процессом, органически связанным с

общественно трудовой деятельностью.

Возникновение

трудовой деятельности коренным образом

изменило отношение человека к окружающей

среде.

Сказанное

позволяет говорить о том, что ведущим

фактором, влияющим на развитие сознания,

была трудовая деятельность, основанная

на совместном употреблении орудий

труда.

Труд

— это процесс, связывающий человека с

природой, процесс воздействия человека

на природу.

Рис.

III.22.

Пример системы сигнализации для шимпанзе

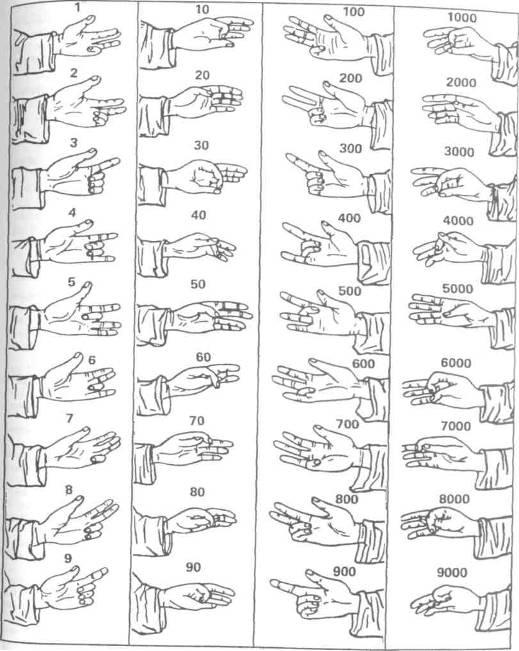

Для

труда характерно:

употребление

и изготовление орудий;

осуществление

в условиях совместной коллективной

деятельности.

Основой

перехода к сознанию человека явился

труд людей, представляющий собой их

совместную деятельность, направленную

на общую цель и существенно отличающуюся

от любых действий животных.

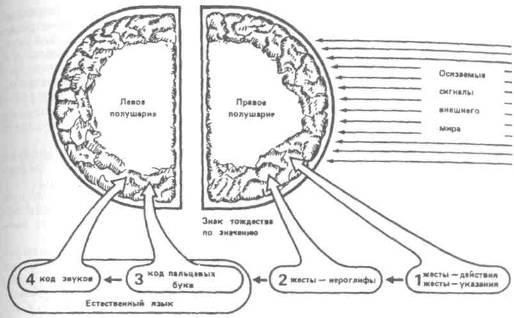

В

процессе трудовой деятельности

развивались и закреплялись функции

руки, которая приобретала большую

подвижность, совершенствовалось ее

анатомическое строение. Однако рука

развивалась не только как хватательное

орудие, но и как орган познания. Трудовая

деятельность привела к тому, что активно

действующая рука постепенно превращалась

в специализированный орган активного

осязания.

Сознание

является высшим уровнем психического

отражения. Однако, область психического

шире области осознанного. Это те явления,

приемы, свойства и состояния, которые

возникают, но человеком не осознаны.

Бессознательной

может быть мотивация действий и поступков,

совершаемых человеком. Бессознательное

начало представлено практически во

всех психических процессах, свойствах

и состояниях человека. Есть бессознательные

зрительные, слуховые ощущения, неосознанные

образы восприятия могут проявляться в

феноменах, связанных с узнаваемыми

ранее виденного, в чувстве знакомости.

Бессознательно

запомнившееся часто определяет содержание

мысли человека.

В

настоящее время вопрос об отношениях

между бессознательным и сознательным

остается сложным и не решается однозначно.

Понятие

«бессознательное» трактуется по разному

представителями разных направлений

психологической и философской мысли.

Развитие

проблемы «бессознательное» было связано

с психоанализом. 3. Фрейд разработал

учение о бессознательном как продукте

вытеснения запретных переживаний,

которые сохраняют свой потенциал и

проявляются в виде психических нарушений.

|

Важнейшие |

|

|

деятельности |

деятельности |

|

Инстинктивно-биологическая |

Направляется |

|

Не |

Каждое |

|

Руководствуются |

Абстрагирует, |

|

Типичны |

Передача |

|

зачатки |

Изготовление |

55

К.

Юнг развил учение о «личном» и

«коллективном» бессознательном. «Личное»

бессознательное — это всякого рода

конфликты и воспоминания, которые

когда-то осознавались, но теперь подавлены

или забыты. В него входят и те чувственные

впечатления, которым недостает яркости

для того, ттобы быть отмеченными в

сознании. «Коллективное бессознательное»

представляет собой хранилище следов

памяти человеком и наших человекообразных

предков. В нем отражены ты-сячи чувств,

общих для всех человеческих существ и

являющихся результатом нашего общего

прошлого. Таким образом коллективное

бессознательное откладывается благодаря

наследственности и одинаково для всего

человечества.

Понятие

«социальное бессозна-тельное» выдвигает

Э. Фромм. Для Э. Фромма главная проблема

— обре-тение личностью психологической

свободы

в условиях общества. Подавление свободы

нивелирует человеческую личность. В

связи с чем человек, чаще всего,

бессознательно «убегает от себя» и

становится — «комформис-том» или

«авторитаристом», полагая, что это и

есть свобода.

В

отечественной физиологии неосознаваемые

явления высшей нервной деятельности

изучаются в связи с проблемами регуляции

движений, корко-во-подкорковых соотношений,

сна, гипноза и др. В психологии изучение

бессознательных явлений связано с

исследованием таких проблем, как

мотивация, аффекты, направленность

личности. Проблема бессознательного

разрабатывается также в экспериментальных

исследованиях, связанных с теорией Д.Н.

Узнадзе.

Исследование

бессознательного изложено в работе

Ф.В. Бассина «Проблемы бессознательного».

Вопросы

и задания по теме для упражнения и

самоконтроля

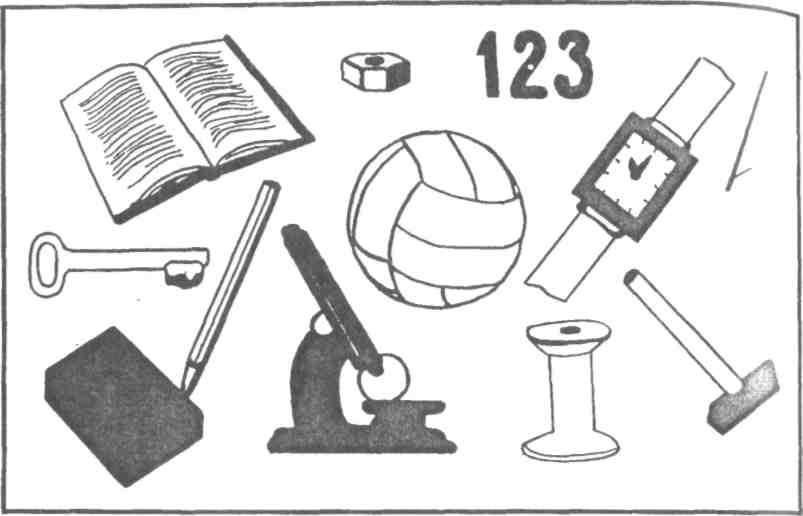

1.

Известно, что развитие психики в процессе

эволюции видов животных происходило

под решающим воздействием биологических

условий и на базе развития самих

организмов, нервной системы. Как с этой

точки зрения вам представляется

символическое выражение идеи развития

в филогенезе в заставке данной темы?

Что бы вы считали необходимым внести в

изображение дополнительно или как

изменить его?

2.

Почему элементарную чувствительность

принято считать исходной формой

проявления психики? В чем основное

отличие чувствительности от раздражимости,

с одной стороны, и восприятия — с другой?

3.

Как взаимосвязано развитие форм

поведения и отражательной функции в

процессе эво-люоции? Используя материал,

помещенный на с- 45, определите соотношение

основных уровней Развития по названным

линиям и выразите это схематично или в

виде таблицы. Включите в харакТерИСТИКу

уровней третий показатель — Развитие

нервной системы.

4.

Проанализируйте примеры поведения

птиц, приведенные на с. 49, и назовите

характерные его особенности. Сделайте

вывод об

основных

признаках инстинктивного поведения

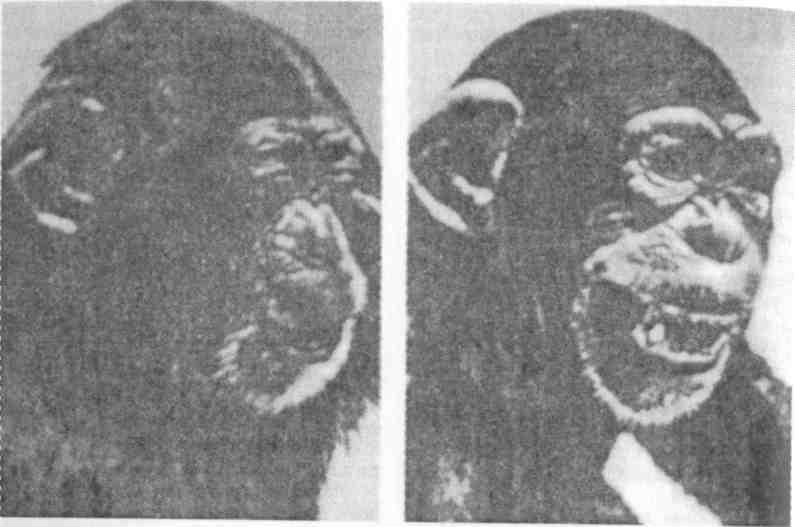

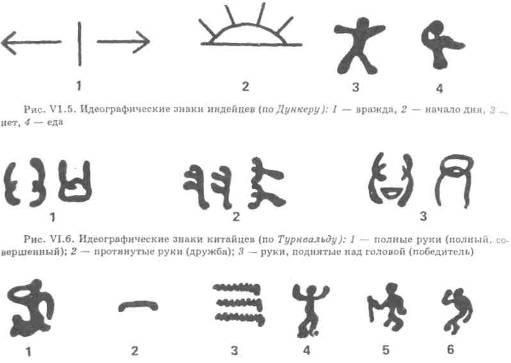

Рис.

III.23.

Типическое выражение лица шимпанзе (по

Н.Н.

Ладыгиной-Коте)

животных,

сопоставьте его с определением, данным

на с. 43.

5.

Почему паук, посаженный в банку вместе

с мухой, не «узнает» ее, будучи даже

голодным, в то время как в обычных

условиях специально ловит мух в паутину

и поедает их?

6.

Как известно, клевание у цыпленка —

инстинктивный механизм, готовый к

моменту рождения. Но вначале цыпленок

клюет и зерна, и мелкие камешки, и другие

предметы. Лишь затем он научается

отличать зерна и клевать только их. На

этом примере объясните взаимосвязь

инстинкта и навыка. Определите, в чем

основное отличие примеров поведения

животных, приведенных в вопросах 5 и 6.

7.

Проанализируйте примеры и данные

эксперимента, приведенные на с. 48.

Сформулируйте вывод об отличии навыка

от инстинкта.

8.

Почему зайца легче научить «бить в

барабан» , а барсука «стирать белье»,

чем наоборот? Какой обобщенный вывод

можно сделать о навыках животных?

9.

Проанализируйте примеры и данные

экспериментов с обезьянами, приведенные

на с. 52— 54. Сделайте вывод о характерных

особенностях интеллектуального поведения

животных.

10.

В чем качественное отличие интеллектуальных

форм поведения высших животных и

человека?

11.

Почему сложное поведение муравьев или

пчел нельзя назвать трудом? В чем

заключены характерные черты труда,

сыгравшие столь важную роль в становлении

и развитии человеческого сознания и

побудившие Ф. Энгельса сказать: «… труд

создал самого человека»? Какую роль в

процессе развития человеческого сознания

сыграла человеческая рука?

12.

Почему звуковую и другую сигнализацию

животных нельзя отождествлять с речью

человека? В чем их сходство и различие?

13.

Почему на протяжении всей обозримой

истории человека структура его организма,

в том числе и мозга, осталась практически

неизменной, в то время как в мире животных

каждый новый уровень развития психики

и форм поведения сопровождался изменениями

организма, развитием нервной системы?

14.

Используя материалы нас. 55, определите

сущность человеческого сознания и его

структуру. Постарайтесь найти для их

выражения соответствующую схематическую

форму.

15.

Можно ли закономерности психики,

выявленные на животных, переносить на

психику человека? Если нет, то почему?

Что практически дают эксперименты по

изучению психики животных для изучения

психики человека?

57

58

Рис.

III.

24. Мимика радости — улыбка и смех шимпанзе

(по Н.Н. Ладыгиной-Коте)

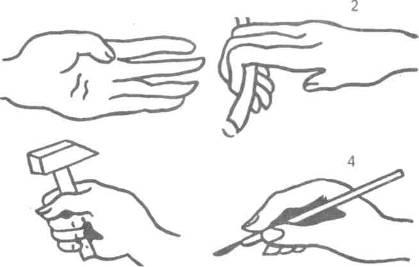

Рис.

III.

25. Изменения в строении руки: 1 — рука

африканской человекообразной обезьяны

щИмпанзе;

2 — рука азиатской человекообразной

обезьяны орангутанга; 3-4 — рука человека

59

Узловые

вопросы темы

1.

Человек. Индивид. Личность.

2.

Биологическое и социальное в ичности

человека. Проблема насле-ования

психических свойств.

3.

Психологическая структура ичности.

Направленность как стерж-евая

характеристика личности.

4.

Активность личности. Фрей-истские и

неофрейдистские концеп-ии активности.

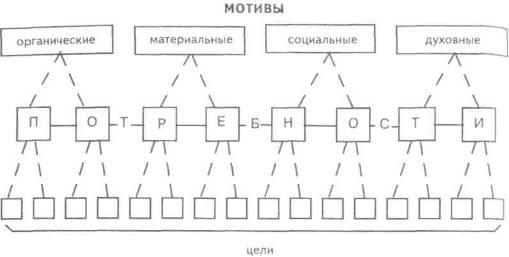

Потребности как ис-эчник активности.

5.

Мотивация как проявление по-эебностей

личности. Виды мотивов, ровень притязаний

личности.

6.

Интересы, идеалы и мировоззре-ие личности

как условия, обеспечи-шщие целостность,

устойчивость и аправленность личности.

7.

Понятие о группах и коллекти-ix.

Коллектив и личность. Конформ-эсть

личности.

8.

Межличностные отношения в >уппах и

коллективах, методы их вы-зления и

возможности изменения ‘атуса личности

в коллективе.

IV.

ЛИЧНОСТЬ. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ

Основные

психологические понятия по теме

Ассоциация

(в

социальной психологии) — группа,

межличностные отношения в которой

опосредованы содержанием внутригруппового

общения, а совместная деятельность либо

отсутствует, либо не влияет на отношения

между членами группы.

Активность

—

свойство всего живого. Активность

личности проявляется в ее сознательных,

избирательных действиях.

Аутсайдер

—

термин из зарубежной социальной

психологии, обозначающий члена группы,

отвергаемого ею по причине психологической

несовместимости.

Барьер

психологический —

мотив, препятствующий выполнению

определенной деятельности или действия,

в частности общению с определенным

человеком или группой людей.

Группа

— социальная

общность людей, объединенных на основании

ряда признаков, относящихся к содержанию

совместно выполняемой ими

)

деятельности

или характеру общения. Группы могут

быть реальными или условными.

Диффузная

группа — группа,

межличностные отношения в которой не

опосредованы содержанием совместной

деятельности.

Индивид

—

отдельное живое существо, представитель

биологического вида.

Индивидуальность

—

личность в ее своеобразии.

Интерес

—

одна из форм направленности личности,

окрашенная положительной эмоцией,

связана с проявлением познавательной

потребности.

Когнитивный

диссонанс —

неприятное побудительное состояние

дискомфорта, вызванное противоречием

между противоположными знаниями.

Коллектив

—

группа людей, объединенная общей

деятельностью, конечная цель которой

совпадает с целью общества.

Конформность

—

внешнее согласие индивида с группой,

подчинение любым ее влияниям при

внутреннем несогласии, сознательное

приспособленчество.

Личность

—

человеческий индивид как субъект

межличностных и социальных отношений

и сознательной деятельности.

Личностный

смысл —

субъективное отношение личности к

явлениям объективной действительности.

Личности

нарушения —

нарушение структуры и динамики отношения

человека к окружающему миру и самому

себе, наблюдающиеся при Различных

заболеваниях.

Мотив

достижений —

характеристика мотивационной сферы

человека, отражающая стремление к

наилучшему выполнению деятельности в

ситуациях достижения.

Мотив

—

побуждение к деятельности, связанное

с удовлетворением

определенной

потребности.

Мотивация

—

совокупность мотивов, побуждающих

человека к активной деятельности.

Межличностные

отношения —

вид социально-психологических явлений,

возникающих в группе людей как результат

их взаимодействия в процессе общения.

Мировоззрение

—

система сложившихся взглядов на

окружающий мир и свое место в нем.

Направленность

—

совокупность устойчивых мотивов,

ориентирующих поведение и деятельность

личности относительно независимо от

конкретных условий. Характеризуется

доминирующими потребностями, интересами,

склонностями, убеждениями, мировоззрением.

Потребность

—

основной источник активности человека

и животных; внутреннее состояние нужды,

выражающее их зависимость от конкретных

условий существования.

Проекция

—

один из защитных механизмов, посредством

которого человек избавляется от

переживаний по поводу собственных

недостатков за счет приписывания их

другим людям.

Ролевая

теория —

одна из концепций в социальной психологии,

согласно которой человек обладает

устойчивыми способами поведения в

обществе (ролями), зависящими от его

статуса в системе социальных и

межличностных отношений.

Социализация

—

процесс и результат усвоения и активного

воспроизводства индивидом социального

опыта. Ведущим компонентом с. является

воспитание.

Социометрия

—

социально-психологический метод,

предложенный Я.

Морено, позволяющий

определять структуру межличностных

отношений в группе по числу взаимных

выборов ее членов.

61

Самоконтроль

—

регуляция самой личностью своего

состояния.

Самооценка

—

оценка личностью самой себя.

Тревожность

—

свойство человека приходить в состояние

повышенного беспокойства, испытывать

страх и тревогу в определенных ситуациях.

Уровень

притязаний —

стремление к достижению целей той

степени сложности, на которую человек

считает себя способным. У.п.

может

быть адекватным возможностям человека

и неадекватным (заниженным, завышенным).

Убежденность

—

уверенность человека в своей правоте,

подтверждаемая соответствующими

аргументами и фактами.

Установка

—

неосознанное состояние готовности

человека определенным образом

воспринимать, оценивать и действовать

по отношению к окружающим его людям или

объектам.

Эмпатия

—

способность понимания психических

состояний других людей и сопереживание

им.

Ценностные

ориентации —

система отношений личности к

социально-политическим и нравственным

нормам общества.

Ядро

коллектива —

группа членов коллектива, формирующая

общее мнение.

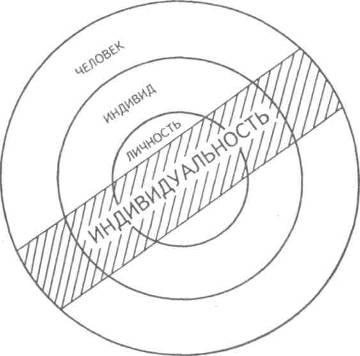

В

психологии широко употребляются близкие,

не;не тождественные понятия: человек,

индивид, личность, индивидуальность .

Специфической

особенностью человека как биологического

существа,

принадлежащего к классу млекопитающих,

является прямохождение, приспособленность

рук к трудовой деятельности, высокоразвитый

мозг.

Как

общественное

существо,

человек наделен сознанием, благодаря

ко-

торому

способен не только сознательно отражать

мир, но и преобразовывать его в соответствии

со своими потребностями и интересами.

Факт принадлежности живого существа к

человеческому роду отражается в понятии

«индивид». В понятии «индивид» воплощена

родовая принадлежность человека. Главным

в характеристике личности является ее

общественная сущность. О человеке как

о личности можно говорить лишь с

некоторого этапа его жизнедеятельности.

Личность представляет собой онтогенетическое

приобретение человека, результат

сложного процесса его социального

развития, которое происходит в тесной

взаимосязи с развитием общества. Процесс

становления личности осуществляется

в многообразных социальных отношениях,

в которые он включается своей духовностью.

Личность

находится в сфере влияния различных

отношений, и прежде всего отношений,

складывающихся в процессе производства

и потребления материальных благ.

Личность

находится также в сфере политических

отношений. От того, свободна она или

угнетена, имеет политические права или

нет, зависит ее психология — психология

раба, господина или свободного человека.

Личность

находится также в сфере действия

идеологических отношений. Посредством

идеологии формируется психология

личности, ее отношение к различным

сторонам общественной жизни. Личность

вместе с тем разделяет или не разделяет

психологию группы, в которую входит. В

процессе общения люди взаимно влияют

друг на друга, вследствие чего формируется

общность или противоположность во

взглядах, социальных установках и других

видах отношений к обществу, труду, людям,

самому себе. Таким образом, между об-

6

2

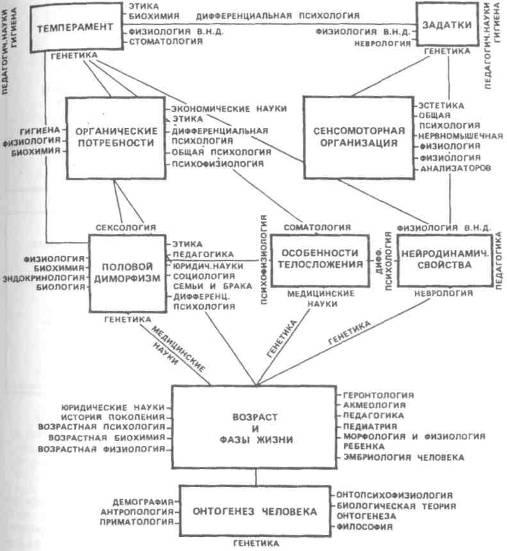

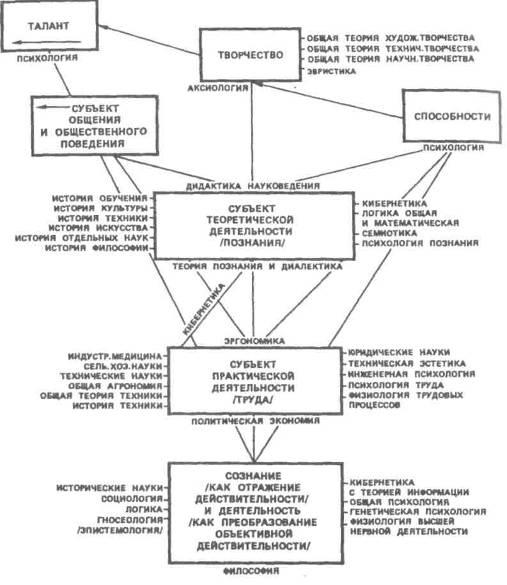

Рис.

IV.

1. Схема основных проблем и наук о человеке

как индивиде и его онтогенезе

63

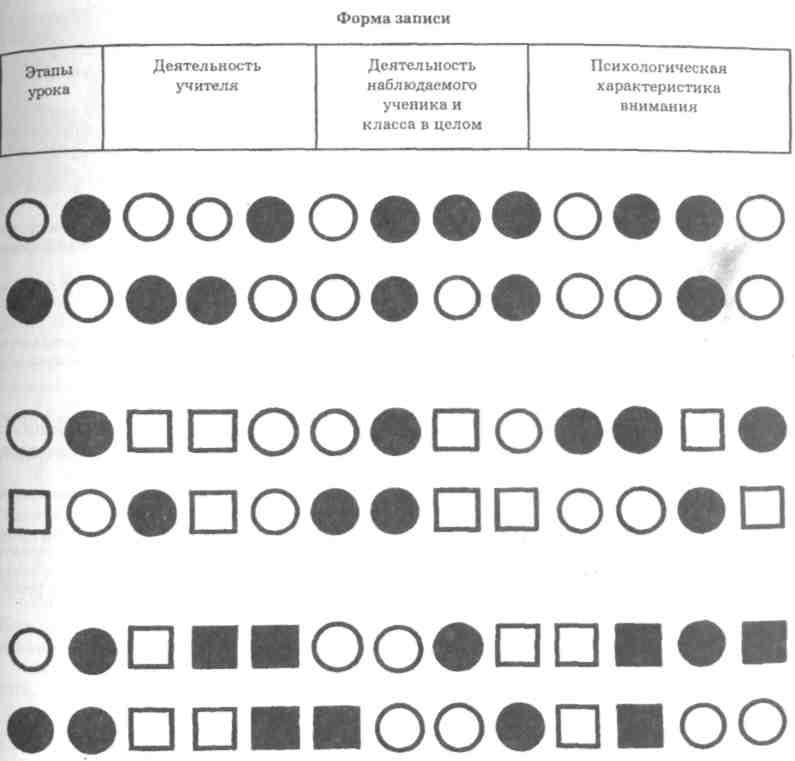

|

ПОДСТРУКТУРА

Объединяет

черты

В

уровень,

устойчивость

В

проявляются

так |

ПОДСТРУКТУРА

Включает

и

в

путем |

|

ПОДСТРУКТУРА

ФОРМ (ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ)

Охватывает

отдельных

которые

социальной |

ПОДСТРУКТУРА

Объединяет

свойства

и

и

которые

зависят

и

особенностей |

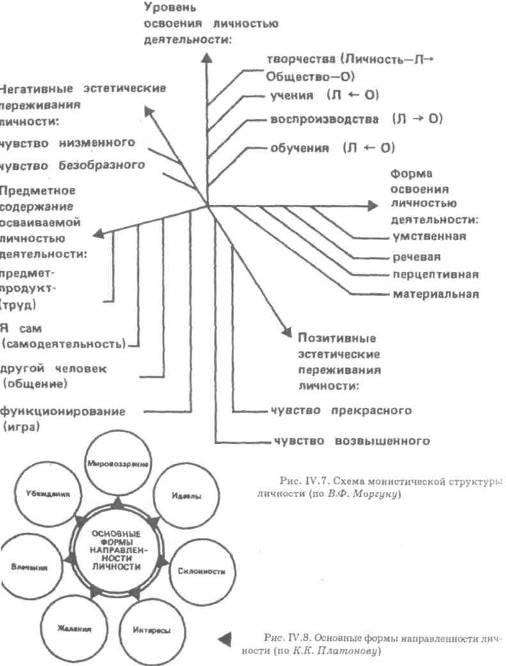

Рис.

IV.2.

Структура личности (по К.К.

Платонову)

ществом

и личностью существует органическая

непосредственная связь и взаимообусловленность.

Однако личность — не пассивный объект

тех или иных общественных отношений;

она активно взаимодействует с обществом

как системой этих отношений, является

субъектом в системе дея-тельности,

порождаемой теми или иными отношениями.

Процесс

становления личности дли-ельный, сложный

и имеет историче-кий характер. Поскольку

личность

4

является

продуктом общественного развития, ее

изучают различные науки: философия,

социология, педагогика, психология,

медицина и др., но каждая в определенном

аспекте.

Так,

например, социология

изучает

личность как члена социальных и

демографических групп населения. Этика

—

как носителя моральных убеждений.

Педагогика

—

как объект обучения и воспитания.

Психология

изучает

закономерности развития и формирования

личности.

Рис.

IV.3.

Соотношение объемов понятий «человек»,

«личность», «индивид» и «индивидуальность»

В

результате накопления знаний и опыта

у личности складывается определенный

взгляд на окружающее, формируется

способность к самостоятельному,

сознательному отражению Действительности,

носящему индивидуальный характер.

Индивидуальность

каждой личности проявляется в специфических

особенностях интеллекта, чувств, воли

и Других свойств личности.

Понимание

природы индивидуальности тесно связано

с выяснением роли биологического и

социального в личности человека. В

понимании сущности вопроса имеются

разные подходы.

Биологизаторы

считают, что ведущая роль принадлежит

биологичес-

ким

процессам созревания организма, что

основные психические свойства как бы

заложены в самой природе человека,

определяющей его жизненную судьбу.

Так,

американский психолог начала XX

в. С. Холл главным законом развития

считал «закон рекапитуляции», согласно

которому индивидуальное развитие

повторяет стадии развития человеческого

общества, охота и т.д.

Другой

вариант биогенетической концепции

разрабатывался представителями немецкой

«конституционной психологии». Так, Э.

Креямер, разрабатывая

проблемы типологии личности на основе

типа телосложения, считал, что между

физическим типом че-

65

ловека

и особенностями его развития должна

существовать какая-то однозначная

связь.

Особенно

ярко биологизм выступает в трактовке

личности 3.

Фрейдом. Согласно

его учению, все поведение личности

обусловлено бессознательными

биологическими влечениями или инстинктами,

и в первую очередь сексуальными.

В

противоположность биогенетическому

подходу, отправной точкой которого

являются процессы, происходящие внутри

организма, социогене-гические теории

стараются объяснить эсобенности

личности, исходя из зтруктуры общества,

способов социа-дизации, взаимоотношений

с окружающими людьми. Так, согласно

теории

социализации, человек,

рождаясь 5иологической особью, становится

1ичностью лишь благодаря воздейет-зию

социальных условий жизни.

Другой

концепцией этого ряда слу-кит так

называемая теория

научения. Согласно

ей, жизнь личности, ее отно-пения есть

результат подкрепляемого тучения,

усвоения суммы знаний и на-1ыков (Э.

Торндайк, Б. Скиннер и

др.).

Более

популярной на Западе являйся теория

ролей. Она

исходит из то-‘о, что общество предлагает

каждому 1еловеку набор устойчивых

способов юведения (ролей), определяемых

его татусом. Эти роли накладывают

от-гечаток на характер поведения

лично-ти, ее отношения с другими людьми.

Одним

из направлений в разработке психологии

личности является теория воля»,

предложенная амери-:анским психологом

немецкого происхождения К.

Левиным. Согласно

той концепции, поведение индивида

правляется психологическими сила-[и

(стремления, намерения и т. п.), меющими

направленность, величину точку приложения

в поле «жизнен-ого пространства».

В

итоге каждая из этих теорий объясняет

социальное поведение человека, исходя

из замкнутых в

себе

свойств среды, к которой человек вынужден

как-то приспосабливаться. При этом

совсем не учитываются объективные,

общественно-исторические условия жизни

человека.

Психогенетический

подход не отрицает значения ни биологии,

ни среды, но на первый план выдвигает

развитие собственно психических

процессов. В нем можно выделить три

течения.

Концепции,

объясняющие поведение главным образом

через эмоции, влечения и другие

внерациональные компоненты психики,

называют психодинамическими

(американский

психолог Э.

Эриксон и

др.).

Концепции,

отдающие предпочтение развитию

познавательных сторон интеллекта,

называют когнитивист-скими

(Ж.

Пиаже,

Дж. Колли и

др.).

Концепции,

в центре внимания которых стоит развитие

личности в целом, называются

персонологическими

(Э.

Шпрангер,

К. Бюлер, А. Маслоу и

ДР-)-

Современная

психология считает, что личность

бисоциальна. Вся психическая деятельность

личности определяется единством общих

факторов, взаимодополняющих и определяющих

друг друга.

Биологические

предпосылки (тип нервной системы, половые

особенности и т. п.) безусловно определяют

некоторую предрасположенность к

чему-либо. Но, конечно, они не определяют

потолка развития личности.

Огромное

влияние на личность оказывает социальная

среда. Важное значение имеет передача

от поколения к поколению опыта. Поэтому

биологическое в структуре личности

необходимо рассматривать как социально

обусловленное.

6

|

НАПРАВЛЕННОСТЬ |

> |

ПРОЯВЛЯЕТСЯ |

|

ЗНАНИЯ, |

> |

ПРИОБРЕТАЮТСЯ |

|

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ |

> |

ПРОЯВЛЯЮТСЯ |

Рис.

IV.

4. Структура личности (по С.Л.

Рубинштейну)

Наряду

с биологическими и социальными факторами

чрезвычайно важное значение имеет

активность самой личности. Именно

активность обеспечивает взаимодействие

с окружающим миром, приспособление к

окружающей среде и ее изменение,

стимулирует участие личности в жизни

и деятельности.

Личность

таким образом — не просто результат

биологического созревания или отпечаток

специфических условий жизни, но и субъект

активного взаимодействия со средой, в

процессе которого индивид постепенно

приобретает (или не приобретает)

Личностные черты. Иными словами, Личность

— это уровень развития, достигаемый

отнюдь не каждым индивидом. Мера этого

развития — воплощение в личности

«надличностных», °бщественно-исторических

потребностей развития человечества.

Основу

личности составляет ее СтРУктура,

т. е. относительно устой-

чивая

связь и взаимодействие всех сторон

личности как целостного образования.

В

современной психологии имеется несколько

точек зрения на то, что представляет

собой внутренний склад личности.

Все

психологи в качестве ведущего компонента

структуры личности выделяют направленность.

Направленность является сложным

личностным образованием, определяющим

все поведение личности, отношение к

себе и окружающим.

Как

уже говорилось, личность формируется

в процессе активного взаимодействия с

окружающим миром. Активность обеспечивает

и приспособление к окружающей среде, и

ее изменение, стимулирует участие

личности в жизни, в деятельности.

По

вопросу об источниках активности

личности в психологии существовали

различные точки зрения. Впервые вопрос

об активности личности

67

Рис.

IV.

5. Общее строение мотивационно-потребностной

сферы человека

был

поставлен австрийским психиатром 3.

Фрейдом —

основоположником теории и практики

психоанализа. Основные положения этой

теории сводятся к следующему: источником

активности человека являются инстинктивные

побуждения, данные ему от рождения,

передающиеся по наследству. Это мир

инстинктов, биологических и физиологических

побуждений, влечений, бессознательных

импульсов, природа которых, по мысли

Фрейда, неизвестна и непознаваема. В

основе эго учения лежит биологическое

начало в человеке.

3.

Фрейд выделяет две потребности, которые

определяют психическую активность

человека: «либидо» и «агрессию». Но так

как удовлетворение этих потребностей

наталкивается на препятствия со стороны

окружающего мира, они вытесняются из

сознания в виде символов — в форме

сно-зидений, в мифах, в образах искусства,

побуждая активность к совершению тex

или иных действий и поступков.

3.

Фрейд первый обращается к сфере

подсознательного, разрабатывает

специальные методы психоанализа,

пытается раскрыть истоки активности.

Новое

понимание трактовки бессознательного

было предложено неофрейдистами (К.

Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и

др.), которые выступили против чрезмерной

биологизаторской концепции 3. Фрейда,

пытаясь социологизировать его учение.

Неофрейдисты,

отталкиваясь от основных постулатов

Фрейда о бессознательном, шли по линии

ограничения роли сексуальных влечений

в объяснении психики человека и поиска

новых движущих сил человеческого

поведения. Неофрейдизм исходит из

признания решающей роли среды, тем самым

вместо биологических ими выдвигались

механизмы социального порядка. Однако

сохранялась постулируемая

противопоставленность личности и

общества, их конфликтность.

Бессознательное

лишь наполнялось новым содержанием:

место нереализуе-

8

Рис.

IV.

6. Пирамида человеческих потребностей

А. Маслоу

мых

сексуальных влечений заняли стремление

к власти вследствие чувства неполноценности

(А. Адлер), коллективное бессознательное,

выражаемое в мифологии, религиозной

символике, искусстве и передаваемое по

наследству (К. Юнг), невозможность достичь

гармонии с социальной структурой

общества и вызываемое этим чувство

одиночества (Э. Фромм) и другие

психоаналитические механизмы отторжения

личности от общества, враждебного,

согласно неофрейдизму, коренным

тенденциям развития личности. Разрабатывая

проблему активности личности,

современная

психология опирается на идею об активном

характере отражения, о происхождении

— сознания из трудовой деятельности,

о его ведущей роли в поведении и

деятельности человека. Источником

активности личности являются потребности.

По

своему происхождению потребности

делятся на естественные и культурные.

Потребности

характеризуются следующими признаками.

Во-первых,

любая потребность имеет свой предмет,

т.е. она всегда есть осознание нужды в

чем-то.

69

)

|

МАТЕРИАЛЬНЫЕ |

► |

ЛЕЖАТ |

|

ДУХОВНЫЕ |

► |

СПЕЦИФИЧЕСКИ |

|

СОЦИАЛЬНЫЕ |

► |

ВЫРАЖАЮТ |

Рис.

IV.9.

Виды потребностей

Рис.

IV.

10. Характеристики мотивов

Во-вторых,

всякая потребность приобретает конкретное

содержание в зависимости от того, в

каких условиях и каким способом она

удовлетворяется.

В-третьих,

потребность обладает способностью

воспроизводит ь-с я.

Своеобразную

трактовку потребностей выдвинул А.

Маслоу. Маслоу полагал, что потребности

человеку «заданы» и иерархически

организованы по уровням. У человека,

согласно его

концепции,

с рождения последовательно появляется

и сопровождает личностное взросление

семь классов потребностей (рис. IV.6).

Потребности

выражаются в мотивах,

т.

е. в непосредственных побуждениях к

деятельности. Так, потребность в пище

может привести к внешне совершенно

разным деятельностям по ее удовлетворению.

Этим разным деятельностям и соответствуют

разные мотивы.

71

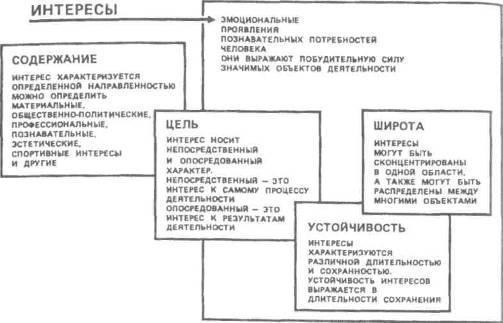

Рис.

IV.

11. Характеристика интереса как одного

из видов мотива

Мотив

определяет тип поведения сичности,

придавая ему определенную гаправленность.

Мотивационной сфе->ой человека

определяется масштаб и :арактер его

личности. По своей роли, [ли функции, не

все мотивы, направ-[енные на одну

деятельность, равно-начны. Как правило,

один из них, лавный, другие вторичные.

А.Н.

Леонтьев рассматривал мотив :ак объект,

отвечающий той или иной [отребности, и

считал, что они выпол-[яют двоякую

функцию: 1 — побуж-;ают и направляют

деятельность. Это ютивы-стимулы; 2 —

придают дея-ельности субъективный

характер, личностный смысл». Это

смыслооб-‘азующие мотивы.

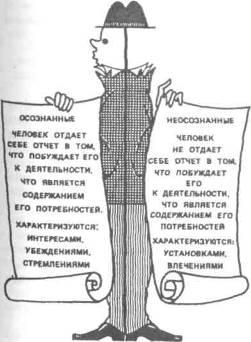

Все

мотивы можно разбить на две олыпие

группы: осознаваемые

и

2

неосознаваемые.

Осознаваемые

мотивы характеризуются тем, что человек

отдает себе отчет в том, что побуждает

его к деятельности, что является

содержанием его потребностей. Они

определяют жизненные цели, которые

направляют деятельность человека в

течение длительного периода его жизни.

К осознанным мотивам относятся интересы,

которые направляют деятельность человека

в течение длительного периода его жизни.

К осознанным мотивам относятся интересы,

убеждения, мировоззрения личности. К

неосознанным побудителям относятся

влечения, конформизм, установки.

Влечения

выражаются в том, что человек стремится

удовлетворить недостаточно осознаваемую

потребность.

именно

влечения часто являются «утренним

стимулом к совершению оПределенного

действия.

Конформизм

— это подчинение личности давлению

группы. Как черта личности конформизм

проявляется в том, что человек действует

неосознанно, выбирая точку зрения

других, независимо от того, соответствует

или не соответствует она собственной

внутренней позиции.

Неосознанным

побудителем деятельности является

установка.

Под

установкой понимается неосознаваемое

состояние готовности человека определенным

образом воспринимать, оценивать и

действовать по отношению к ок-ружающиму

его людям или объектам. («Теория установка»

была основана грузинским психологом

Д. Узнадзе.)

Важнейшим

психологическим новообразованием

личности является становление самооценки

и устойчивого образа «Я».

Совокупность

психических принципов, посредством

которых индивид осознает себя в качестве

субъекта де-

ятельности,

называется самосознанием, а представление

индивида о самом себе складывается в

мысленный «Образ

Я*.

Самосознание

— продукт развития. Этот процесс

переосмысливания, происходящий всю

жизнь у человека, образует основные

содержание его внутреннего мира,

определяющие мотивы и смысл его

деятельности.

Существенной

стороной самосознания является самооценка

— это оценка личностью самой себя, своих

возможностей, качества и места среди

других людей. Она пораждает самоутверждение

и регулирует всю деятельность и поведение.

Теории

личности

Теоретические

направления психологии личности часто

классифицируют в терминах трех основных

категорий.

Первая

— психоанализ,

представляет

собой человека как существо, предопределенное

биологическими инстинктами.

Рис.

IV.

12. Основные направления зарубежной

психологии

73

Второе

направление в психологии личности,

бихевиоризм, трактует людей практически

как послушные и пассивные жертвы сил

окружающей среды.

Гуманистическая

психология —

третье и самое новое направлении

пер-сонологии, считает, что человек от

природы способен к самосовершенствованию.

Наиболее

влиятельными направлениями исследования

и понимания природы активности личности

являются психоаналитические теории и

взгляды представителей гуманистической

психологии. С точки зрения 3. Фрейда,

источником активности являются энергия

либидо и агрессивные потребности.

Человеку, по Фрейду, постоянно приходится

преодолевать различные внутренние и

внешние возбуждения. В результате у

него возникает тревога, назначение

которой состоит в том, чтобы предупредить

человека о надвигающейся угрозе. Тревога

дает возможность реагировать в угрожающих

ситуациях адаптивным способом. Это

делается возможным благодаря возникающим

у личности механизмов защиты, которые

проявляются в следующих формах:

Вытеснение.

Фрейд рассматривал вытеснение как

первичную защиту эго, которая обеспечивает

наиболее прямой путь ухода от тревоги.

Описываемое иногда как «мотивированное

забывание», вытеснение представляет

собой процесс удаления из осознания

мыслей и чувств, причиняющих страдания.

В результате действия вытеснения человек

перестает осознавать причины, вызывающие

тревогу, а также не помнит травматических

прошлых событий. В итоге человек,

страдающий от ужасающих личных неудач,

благодаря вытеснению, делается спокойным.

Проекция.

Как

защитный механизм представляет собой

процесс, посредством которого человек

приписывает собственные неприемлемые

мысли, чувства и поведения другим людям.

Таким образом, проекция позволяет

человеку возлагать вину на других. Так,

очень часто студент, не подготовившийся

должным образом к экзамену, всю вину

возлагает на преподавателя, недостаточно

объяснившего ему материал.

Замещение.

В

защитном механизме, получившем название

замещение, происходит переадресовка

от одного объекта к другому. Такое

замещение мы часто видим в жизни, когда

человек срывает свое раздражение, гнев,

досаду, вызванные одним лицом, на другом

лице или на первом попавшемся предмете.

Рационализация.

Этот

способ основан на искажении реальности.

Возникает ложная аргументация, благодаря

которой иррациональное поведение

представляется таким образом, что

выглядит вполне разумным и поэтому

оправдывается в глазах окружающих.

Например, после многократных неудачных

попыток добиться цели, человек начинает

убеждать, что это к лучшему.

Реактивное

образование. Этот

защитный механизм проявлется в подавлении

одних импульсов и выдвижении совершенно

противоположных.

Регрессия.

Для

регрессии характерен возврат к ребячеству,

детским моделям поведения. Проявление

регрессии у взрослых включает

несдержанность, недовольство, а также

такие особенности как «надуться и не

разговаривать» с другими, детский лепет.

Сублимация.

Согласно

Фрейду, сублимация является защитным

механизмом, дающим возможность чело-

74

Рис.

IV.14.

Домашний тиран

75

Рис.

IV.13.

Согласно Фрейду, сильные, неосознанные

агрессивные побуждения могут быть

переадресованы или сублимированы в

социально приемлемом направлении.

веку

в целях адаптации изменить свои импульсы

таким образом, чтобы их можно было

выразить посредством социально приемлемых

мыслей или действий. Так, например,

энергия и активность подростка может

быть сублимирована в социально одобряемой

деятельности в спорте.

Отрицание.

Этот

защитный механизм включается тогда,

когда человек отказывается признавать,

что произошло неприятное событие.

Отрицание реальности имеет место тогда,

когда люди говорят или настаивают:

«Этого не может быть», несмотря на

очевидные доказательства обратного.

Все

описанные защитные механиз-

мы

представляют собой пути, используемые

психикой перед лицом внутренней и

внешней угрозы.

Представители

бихевиористов (Скинер и др.) отрицали

все представления о том, что люди

автономны и их поведение определено

предполагаемым существованием внутренних

факторов. Все психические явления

сводились к реакциям организма,

преимущественно двигательным. За единицу

поведения принимается ими связь стимула

и реакции.

С

точки зрения гуманистической психологии,

сама сущность человека постоянно движет

его в направлении личностного роста,

творчества и само-

76

Рис.

IV.15.

Удовлетворение потребности самоуважения

позволяет ребенку чувствовать себя

уверенным в присутствии сверстников

Рис.

iv.xe.

Ребенок, делая свои первые шаги проявляет

тенденцию актуализации

77

достаточности,

если только чрезвычайные обстоятельства

окружения не мешают этому.

А.

Маслоу первым указал, что творчество

является наиболее умиротворенной

характеристикой человека, которое

потенциально присутствует во всех людях

от рождения. Творчество — универсальная

функция человека, ведущая ко всем формам

самовыражения.

Другой

представитель данного направления К.

Роджерс в результате своих клинических

наблюдений пришел к заключению, что

самая сокровенная сущность природы

человека

ориентирована

на движение вперед ^ определенным целям.

Доброта, по мне. нию Роджерса, свойственна

природе

человека

и если дать ему возможность раскрыть

врожденный потенциал, 0$,

будет развиваться оптимально и эф.

фективно.

Роджерс

выдвинул гипотезу о том что все поведение

вдохновляется и ре. гулируется объединяющим

мотивом, который охватывал тенденцией

акту-ализации. Эта

тенденция ведет к самоактуализации и

проявляется в желании достичь или

завершить что-то, что сделает жизнь

человека более разнообразной и

совершенной.

Рис.

IV.

17. Основные подходы к изучению личности

в зарубежной психологии

78

Вопросы

и задания по теме ля упражнений и

самоконтроля

1

Используя материал, помещенный на

с.

65, дайте определение понятий: «человек»,

«личность»,

«индивидуальность». Укажите, что

эти

понятия объединяет и что отличает друг

от

друга.

2.

По каким внешним проявлениям лич-ти

можно судить об уровне ее развития и

общественной

ценности? Особо проанализируйте роль

активности личности.

3.

Используя материал, помещенный на с.

67-71, проанализируйте общую структуру

личности, формы и качества ее направленности.

4.

Психологи разных направлений по-раз-ному

понимают источники активности личности.

Раскройте, в чем заключается фрейдистское,

неофрейдистское и современное понимание

источников активности личности.

5.

Используя материалы, помещенные на с.

71, определите сущность и роль человеческих

потребностей. Какое место в системе

потребностей человека занимают

потребности в труде и общении? На основе

чего, как и при каких условиях они

формируются?

6.

Раскройте психологическую структуру

интереса (см. рис. IV.

11 на с. 72). На основании чего мы можем

утверждать, что интерес является основным

мотивом учения и в то же время средством

повышения эффективности обучения?

7.

Как соотносятся потребности и интересы

с мотивами поведения личности? Что еще

может выступать в качестве побуждений

к поступкам и деятельности? Раскройте

понятия: «групповая внушаемость»,

«конформизм».

8.

Что такое притязания личности и какую

роль они играют в поведении и развитии

личности? Можно ли и нужно ли влиять на

формирование притязаний? Если да, то

почему и в каком плане?

9.

Под влиянием каких факторов складывается

образ «Я». Какова его роль в осуществлении

регуляции поведения.

10.

Какая позиция в определении личности

на Ваш взгляд наиболее правильная?

(Используйте данные, изложенные в гл.

IV

далного пособия.)

11.

Проанализируйте особенности поведения

Кого-либо

из Ваших знакомых. Какие механиз-

мы

личности обуславливают поведение? Каков

характер (адаптивный или неадаптивный)

мотивации его действий?

12.

Раскройте основные положения

гуманистической психологии. Какое

значение для всестороннего развития

личности имеют теоретические положения,

выдвигаемые представителями этого

направления (Маслоу, Роджерс).

13.

В чем Вы видите основные принципиальные

различия в понимании активности

человеческой личности, представленные

в различных научных направлениях —

психоанализе, бихевиоризме, гуманистической

психологии (имеются в виду

содержательно-психологические различия).

14.

Психоанализ — одно из ведущих направлений

зарубежной психологии. Какое влияние

оказали основные положения этого учения

на развитие отечественной психологии.

15.

Внимательно прочитайте основные

механизмы защиты, изложенные на стр.

74-76, пронаблюдайте за близкими Вам людьми

и постарайтесь найти конкретные примеры

приложения этой теории на практике.

16.

Роль интересов в развитии личности

особенно наглядно проявляется в учебной

деятельности, в процессе усвоения

знаний. Продумайте:

1.

Какими способами вы поддерживаете

интерес учащихся в течение урока и

развиваете его во внеклассной работе?

2.

Какое влияние оказывают интересы на

общую успеваемость школьников?

Выполните

следующее задание: опишите двух-трех

учеников вашего класса, которые

интересуются преподаваемым вами

предметом (посещают кружки, читают

дополнительную литературу и т. д.).

Постарайтесь выяснить, когда возник у

них интерес к предмету, что способствовало

его появлению.

Для

выявления особенностей познавательных

интересов может быть составлена

специальная анкета, из которой можно

узнать, какие предметы интересуют

учеников данного класса больше всего

и почему.

В

дополнение к анкетированию проведите

беседу, в которой выясните, как связаны

интересы с учебной деятельностью

ученика, насколько они устойчивы и

содержательны.

79

Узловые

вопросы темы

1.

Общее понятие о деятельности. Внешняя

и внутренняя деятельность и их

взаимосвязь.

2.

Структура деятельности человека.

Действия и движения.

3.

Осознанные и автоматизированные

компоненты деятельности. Умения, навыки,

привычки и их особенности.

4.

Навыки, их структура и закономерности

выработки. Проблема переноса и

интерференции навыков.

5.

Труд, учение и игра как основные виды

человеческой деятельности и их

сравнительная характеристика.

Понятие

ведущей деятельности.

Основные

психологические понятия по теме

Автоматизация

(в

психологии) — процесс формирования

различных навыков путем упражнения.

Автоматизм

—

действие, осуществляемое непроизвольно

или неосознанно.

Ведущая

деятельность —

вид деятельности, в котором формируют-

V.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ся

качественные изменения личности в

данный период, например игра в период

дошкольного детства.

Действие

—

относительно завершенный элемент

деятельности, направленный на достижение

определенной промежуточной осознаваемой

цели. Д.

может

быть как внешним, выполняемым в развернутой

форме с участием двигательного аппарата

и органов чувств, так и внутренним,

выполняемым в уме.

Деятельность

■—

специфически человеческая, регулируемая

сознанием активность, порождаемая

потребностями и направленная на познание

и преобразование внешнего мира и самого

человека.

Игра

(детская)

— вид деятельности, заключающейся в

воспроизведении детьми действий взрослых

и отношений между ними, направленный

на познание окружающей действительности.

И.

служит

одним из важнейших средств физического,

умственного и нравственного воспитания.

Интериоризация

—

процесс преобразования внешних,

предметных действий во внутренние,

умственные-

80

Интерференция

навыков — ослабление

новых навыков под влиянием ранее

выработанных, обусловленное их сходством.

Кривая

упражнений —

графическое изображение в виде кривой

количественных показателей успешности

выполнения осваиваемого действия

(затрачиваемого времени, количества

ошибок) при его повторениях.

Мотив

—

то, что побуждает человека к деятельности

и придает его деятельности осмысленность.

Навык

—

способ выполнения действий, ставший в

результате упражнений автоматизированным.

Общение

—

взаимодействие двух или более людей,

включающее обмен между ними информацией

познава-

тельного

или аффективно-оценочного характера.

Привычка

—

действие или элемент поведения, выполнение

которых стало потребностью.

Труд

—

целесообразная деятельность человека,

направленная на изменение и преобразование

действительности для удовлетворения

своих потребностей, создание материальных

и духовных ценностей.

Умение

—

способность осознанно выполнить

определенное действие. Составляет

основу мастерства.

Учение

—

процесс приобретения и закрепления

знаний и способов деятельности индивидом.

У. является необходимым компонентом

любой деятельности и представляет собой

процесс изменения ее субъекта.

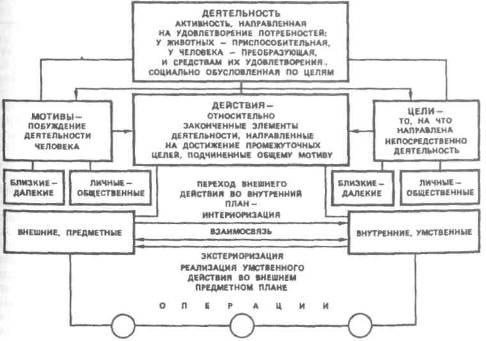

(ЧАСТНЫЕ

АКТЫ ДЕЙСТВИЯ)

Рис.

V.I.

Сущность и структура деятельности

81

Рис.

V.2.

Факторы эффективности деятельности

Экстериоризация

—

переход от внутреннего, умственного

плана действия к внешнему, реализуемому

в форме приемов и действий с предметами.

Цель

—

то, что реализует человеческую потребность

и выступает в качестве образа конечного

результата деятельности.

Деятельность

является необходимым условием формирования

личности и в то же время зависит от

уровня развития личности, выступающей

как субъект этой деятельности.

В

общем виде под деятельностью понимается

активность живого организма, направленная

на удовлетворение потребностей и

регулирующая

осознанной

целью. В процессе деятельности

устанавливается тесное взаимодействие

человека с окружающей средой.

Как

конечный результат деятельности

выступает цель,

которая

может представлять собой реальный

предмет, создаваемый человеком,

определенные знания, умения, навыки,

творческий результат. Побудителем к

деятельности выступает мотив.

Именно

мотив придает деятельности определенную

специфику в отношении выбора средств

и способов достижения цели. Мотивами

могут быть разнообразные потребности,

интересы, установки, привычки, эмоциональные

состояния. Многообразие деятельности

человека порождает и многобразие

мотивов. В

82

зависимости

от мотивов люди по-раз-ному

относятся

к своей деятельности. Цель деятельности

не равнознач-

на

ее мотиву, хотя иногда мотив и цель

совпадают.

Сознательная

деятельность челове-

ка

коренным образом отличается от поведения

животных. Эти отличия относятся к

следующему: не обязательно связана с

биологическими мотивами, не определяется

только наглядными впечатлениями,

формируется путем усвоения общественного

опыта.

Деятельность

имеет сложную структуру. В ней обычно

выделяют несколько уровней: действия,

операция, психофизиологические функции.

Действия

— это процесс, направленный на реализацию

цели. Они характеризуются рядом

особенностей: первая особенность состоит

в том, что действия в качестве необходимого

компонента включают акт сознания в виде

постановки и удержания цели. Вторая

особенность действия — это одновременно

и акт поведения, причем внешние действия

неразрывно связаны с сознанием. Третья

особенность — через понятие «действие»

утверждается принцип активности.

Четвертая особенность — действия могут

быть внешние, привлеченные

и

внутренние умственные.

Предметные

действия — это действия, направленные

на изменение состояния или свойств

предметов внешнего мира. Они складываются

из определенных движений.

Анализ

многообразных предметных Действий

показывает, что все они в большинстве

случаев складываются из трех относительно

простых: взять (поднять), переместить,

опустить. Кроме того, в психологии

принято выделять еще и другие виды

Движений: речевые,

соматические, выразительные, локомоторные

и

т. д.

Во

всех случаях необходима координация

движений и согласованность их друг с

другом.

Умственные

действия —

разнообразные действия человека,

выполняемые во внутреннем плане сознания.

Экспериментально установлено что в

умственное действие обязательно включены

моторные двигательные компоненты.

Умственная

деятельность человека часто делится

на:

перцептивную,

посредством

которой формируется целостный образ

восприятия предметов или явлений;

мнемическую,

которая

входит в состав деятельности запоминания,

удерживания и припоминания какого-либо

материала;

мыслительную,

при

помощи которой происходит решение

мыслительных задач;

имажитивную

(от

image

— образ), т. е. деятельность воображения

в процессе творчества.

Всякая

деятельность включает в себя и внутренний

и внешний компоненты.

По

своему происхождению внутренняя

(умственная, психическая) деятельность

производна от внешней (предметной).

Первоначально совершаются предметные

действия и лишь потом, по мере накопления

опыта, человек приобретает способность

совершать те же действия в уме, направленные

в конечном счете вовне, на преобразование

предметной действительности, подвергаются

сами обратному преобразованию

(экстериори-зация).

Неразрывная

связь внешних и внутренних действий

расширяет познавательные возможности

человека, человек приобретает способность

оперировать образами предметов, которые

в данный момент отсутствуют в его поле

зрения.

83

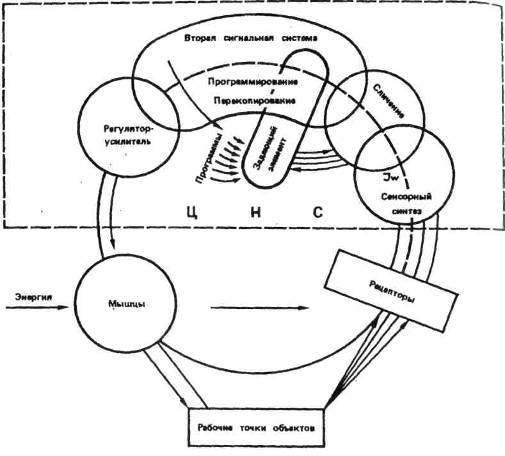

Рис.

V.3.

Блок-схема механизма координационного

управления двигательным актом

Следующий

уровень структуры деятельности —

операции,

каждое

действие состоит из системы движений

или операций,подчиненных определенной

цели. Операции характеризуют частичную

сторону выполнения действий, они мало

осознаются или совсем не осознаются.

Операции могут возникать в результате

адаптации, непосредственного подражания

или путем автоматизации действий.

На

уровне психофизиологических функций

обеспечивается физиологическое

обеспечение процесса деятельности.

Механизм

планирования, контроля и регулирования

действий исследовали отечественные и

зарубежные физиологи и психологи —

ILK.

Анохин, П.А. Бернштейн, Э.А. Афатян, У.

Эшби и др. В их исследованиях показано,

что цель всякого действия

84

Рис.

V.4.

Схема взаимодействия замкнутых контуров

регулирования, участвующих в управлении

движением

представлена

в сознании в виде психологического

образа — своеобразной неиропсихологической

модели. Обратная связь обеспечивает

корректировку действий по ходу его

выполнения. Этот механизм, как указывал

П.К. Анохин, назван акцептором действия.

П.А.

Бернштейном был предложен совершенно

новый принцип управления движениями;

он назвал его принципом

сенсорной, коррекции, имея

в виду коррекции, вносимые в импуль-

сы

на основе сенсорной информации о ходе

движения. В связи с чем выделяет различные

структурные элементы деятельности —

умения, навыки, привычки.

Умения

—

это способы успешного выполнения

действия, соответствующие целям и

условиям деятельности. Умения всегда

опираются на знания.

Навык

—

это полностью автоматизированные

компоненты действий, сформированные в

процессе упражне-

85

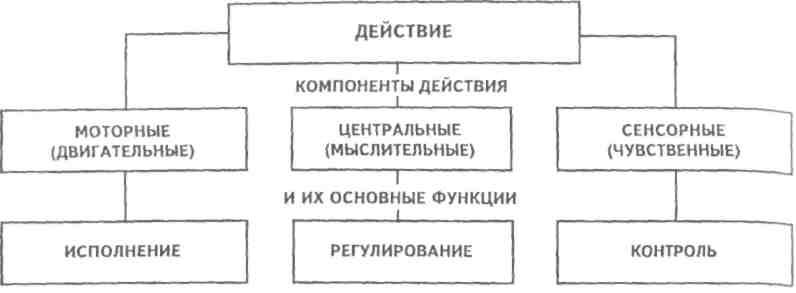

СПОСОБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫМИ

ПОЛЬЗУЕТСЯ

ЧЕЛОВЕК В ПРОЦЕССЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

НАЗЫВАЮТСЯ ПРИЕМАМИ

ЭТОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис.

V.5.

Компоненты действия и их функции

Рис.

V.6.

Структура предметного действия

86

ний.

С физиологической стороны на-вык означает

образование в коре больных полушарий

и функционирование устойчивой системы

временных не-рвных связей, называемой

динамическим стереотипом.

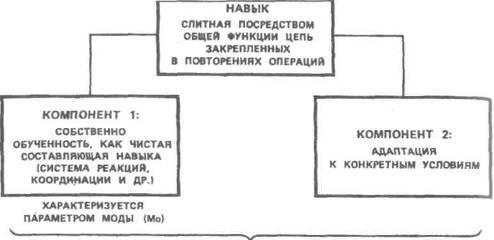

Навыки

и умения, как способы действий, всегда

включены в конкретные виды деятельности.

Они могут быть разделены на учебные,

спортивные, гигиенические и др.

Существуют

такие навыки и умения, которые используются

в разных видах деятельности, например:

двигательные

навыки складываются в процессе физического

труда, занятий спортом, в учебном

процессе;

умственные

навыки складываются в процессе наблюдения,

планирования, производства устных и

письменных вычислений, работы с книгой

и т. д.

Жизненное

значение навыков и умений очень велико.

Они облегчают физические и умственные

усилия в труде, учении, вносят в

деятельность каждого человека определенный

ритм, устойчивость, создавая условия

для творчества.

В

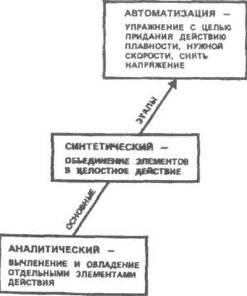

формировании навыка выделяют три

основных этапа: аналитический,

синтетический и

этап

автоматизации.

Навыки

образуются в результате упражнений, т.

е. целенаправленных и систематических

повторений действий. По мере упражнения

изменяются как количественные, так и

качественные показатели работы.

Успешность

овладения навыком зависит не только от

количества повторений, но и от других

причин объективного и субъективного

характера.

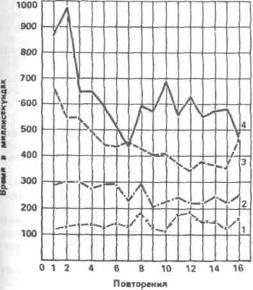

Результаты

упражнений могут быть выражены графически

в виде «кривой упражнения» (см.).

Количественные показатели совершенствования

навыка могут быть получены

различным

путем: измерением количества работы,

выполненной в единицу времени, подсчетом

числа ошибок допущенных при выполнении

упражнений, определением количества

времени, затраченного на каждое

упражнение.

При

построении кривых упражнений по

горизонтальной оси откладываются

порядковые номера упражнений, а по

вертикальной оси — какие-либо из

названных показателей по каждому

упражнению в отдельности.

Если

в качестве показателя избрано количество

работы, выполненной в единицу времени,

кривая будет повышаться, поскольку

продуктивность работы по мере упражнения

возрастает. В других случаях (при подсчете

количества ошибок и времени выполнения

действий) кривая будет снижаться.

На

графиках наглядно выражается как

динамика формирования одного навыка,

так и сравнительные характеристики

формирования различных навыков,

зависимость их от условий формирования

и т. д.

Кривые

упражнения отражают и индивидуальные

особенности обучаемых.

Навыки

и умения, приобретенные человеком,

влияют на формирование новых навыков

и умений. Это влияние может быть как

положительным (перенос),

так

и отрицательным (интерференция)

(см.).

Сущность переноса состоит в том, что

выработанный ранее навык облегчает

приобретение сходного навыка.

Для

сохранения навыка им следует систематически

пользоваться, в противном случае

возникает деавто-матизация,

когда

утрачиваются быстрота, легкость,

плавность и другие качества, характерные

для автоматизированных действий. И

человеку вновь приходится обращать

свое внимание

87

УРОВЕНЬ

СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКА В ЦЕЛОМ

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

ПАРАМЕТРОМ МЕДИАНЫ (Mi)

ПАРАМЕТР

СРЕДНЕЙ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ

ХАРАКТЕРИЗУЕТ

ОБЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКОГО

ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОТВЛЕКАЮЩИЕ

ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Рис.

V.7.

Навык и его функциональные компоненты

Рис.

V.8.

Условия и основные этапы формирования

навыка

88

на

каждое свое движение, сознательно

контролировать способ его выполнения.

Навык

может быть сформирован разными путями:

через простой показ; через объяснение;

через сочетание показа и объяснения.

Во

всех случаях необходимо осознать схему

действия и место в нем каждой операции.

К

условиям, обеспечивающим успешное

формирование навыков, относится число

упражнений, их темп и распределение во

времени. Важное значение в сознательном

овладении навыками и умениями имеет

знание результатов.

Рис.

V.9.

Схема причин, влияющих на продуктивность

навыка

Рис.

V.10.

Изменение скорости сенсомотор-Ной

реакции при упражнении: 1 — простая

ре-*кция; 2 — простая реакция с переносом

паль-Ца с одной точки на другую; 3 —

реакция выбора; 4

—

реакция переключения

Рис.

V.11.

Зависимость результатов упражнений от

распределения их во времени (данные

Старка).

Испытуемым

предлагалось упражняться в замещении

букв цифрами в течение 120 минут со

следующим распределением упражнений

во времени: группа А упражнялась в

течение 6 дней по два раза в день, по 10

минут каждый раз, группа Б — 6 дней по

одному разу в день (в течение 20 минут

каждый раз), группа В — 3 дня по 40 минут

через день, группа Г выполнила одно

упражнение, продолжавшееся 120 минут без

перерыва. Как видно из кривых, упражнения

по 10 и 20 минут дали наибольшее повышение

скорости работы.

89

Рис.

V.

12. Значение знания результатов упражнения.

Психологические исследования показали

исключительно большую роль оценки в

выработке навыков.

Результаты

выработки навыков с оценкой и без оценки

в экспериментальных и контрольных

группах изображены на данном графике.

Смена групп, упражняющихся с оценкой и

без оценки результата, произведена

после 10-го упражнения

Привычки

— это компонент действия, в основе

которого лежит потребность. Они могут

в известной степени сознательно

контролироваться, но далеко не всегда

бывают разумными и полезными (дурные

привычки).

Пути

формирования привычек:

через

подражание;

в

результате многократного повторения

действия;

через

сознательные целенаправленные усилия,

например путем положительного подкрепления

желаемого поведения через материальный

предмет, словесную оценку или эмоциональный

образ.

Все

многообразие человеческой деятельности

может быть сведено к трем основным

видам: труд,

учение, игра.

Доля

ручного труда в общем объеме всех его

видов в наиболее развитых странах на

сегодня, по сравнению с 90

1971

г., сократилась с 76 до 8% . Доля полностью

автоматического производства возросла

с 12 до 32%,

а доля автоматизированного — с 12

до

60%.

Вопросы

и задания по теме

1.

Что такое деятельность? В чем коренное

отличие деятельности человека от

приспособительного поведения (иногда

называемого деятельностью) животных?

2.

Как соотносятся сознание и деятельность?

Подберите примеры, иллюстрирующие их

единство и различие.

3.

Как соотносится внешняя и внутренняя

(психическая) деятельность? В чем вы

усматриваете главный смысл интериоризации

и экстери-оризации действий? Приведите

примеры.

4.

Используя материал на с. 86, раскройте

сущность и роль всех основных структурных

элементов деятельности. Что в этой

структуре является главным, определяющим,