Эпилепсия – это опасное и серьёзное хроническое заболевание головного мозга, которое проявляется в приступах, различных по форме. Это заболевание нуждается в обязательном лечении и контроле.

В Юсуповской больнице работают узкоспециализированные специалисты – эпилептологи, которые проведут качественную диагностику на современном оборудовании и определят причину возникновения заболевания. Врачи Юсуповской больницы назначают необходимое лечение, основываясь на индивидуальных показателях больного. При отсутствии приступов на протяжении более двух лет пациент может поднять вопрос о снятии диагноза эпилепсия.

Можно ли снять диагноз эпилепсия

По признанию врачей, сама постановка диагноза является довольно серьёзной проблемой. В связи с множеством факторов возможны ошибки в определении причины возникновения эпилепсии.

Причины эпилепсии делятся на врождённые и приобретённые:

- травмы головного мозга;

- алкоголизм и наркомания;

- инфекционные болезни головного мозга;

- нарушения кровообращения в мозгу;

- опухоли;

- нарушения обмена веществ;

- хронические заболевания оболочек мозга.

От причин возникновения зависит и способ борьбы с эпилепсией, и её результат. Современная медицина признаёт, что признаки эпилепсии, которые были обнаружены ещё в младенчестве, при грамотном и правильном лечении могут быть устранены полностью к совершеннолетию.

Ранее бытовала практика среди врачей: при любых судорогах ставить диагноз «эпилепсия». Такой подход налагает большое количество неприятных ограничений, таких как: выбор профессии, вождение автомобиля и прочее.

В результате выясняется, что возможность выздоровления эпилептиков до конца не выяснена. Существует много дискуссий на эту тему. Всё же, официально болезнь признаётся излечимой. Если после 2-х и более лет эффективного лечения у пациента не наблюдается припадков, это называется состоянием ремиссии. Возможность рецидива болезни пока не подтверждена.

Снятие диагноза эпилепсия

После пяти лет, в течение которых не было приступов, можно начинать подготовку к снятию диагноза «эпилепсия». Врач назначает проведение электроэнцефалограммы и после этого постепенно и под чётким контролем отменяется лекарственная терапия. Если не возвращаются ни изменения личности, ни припадки, ни психозы, то можно снять диагноз эпилепсия.

Таким образом, если никаких признаков эпилептической активности, в том числе обмороков и судорог, не происходило на протяжении 8–10 лет, то неврологический статус считается в норме. Для окончательного решения по снятию диагноза эпилепсия требуется:

- ЭЭГ;

- осмотреть глазное дно;

- сделать МРТ головного мозга;

- рентгенографию в двух проекциях;

- УЗИ головного мозга;

- некоторые другие исследования.

После этого диагноз должны пересмотреть на заседании высшей квалификационной комиссии. Все возможные спорные моменты и противоречия рассматриваются на консилиуме врачей, в котором принимают участие узкие следующие специалисты:

- эпилептолог;

- нейрохирург;

- психиатр;

- невролог;

- председатель комиссии.

Для пациента важно твёрдо знать, что эпилепсия не является приговором, а только врачебным заключением. Со временем диагноз можно изменить с помощью весомых аргументов. Начинать следует с официального письма, направленного главе медучреждения, где будут указаны требования медицинского переосвидетельствования в стационаре. Также нужно найти контакты с психиатрами в стационаре. В Юсуповской больнице пациентам помогут подготовиться к снятию диагноза эпилепсия.

Лечение эпилепсии в Юсуповской больнице

В Юсуповской больнице перед началом лечения выясняется тип приступов и этиология эпилепсии. Врач эпилептолог в своём методе применяет комплексное, регулярное и длительное лечение эпилепсии. Оно включает дегидратационную, противосудорожную, общеукрепляющую и рассасывающую терапию. Лечение проводят одним оптимально подобранным препаратом. Дозу препарата рассчитывает врач, исходя из индивидуальных показателей обследования больного. Доза препарата постепенно повышается до полного прекращения приступов или до развития побочных эффектов препарата. В этом случае медикаментозный препарат могут поменять. Если выбранный курс лечения недостаточно эффективен, врач может добавить ещё дополнительные медикаментозные препараты.

Акцент в лечении ставится на антиэпилептические лекарственные препараты. При отсутствии приступов эпилепсии и прочих побочных эффектов курс лечения продолжается непрерывно на протяжении нескольких лет. В результате правильно выбранного лечения возможна полная отмена препаратов, а соответственно и возможность снятия диагноза эпилепсии.

В клинике неврологии врач определит правильный курс лечения. Записаться на консультацию к эпилептологу можно по телефону Юсуповской больницы.

Около 30 % пациентов, поступающих в эпилептологические центры с диагнозом «эпилепсия», в реальности не болеют эпилепсией – эти данные получены в ведущих мировых клиниках. Формула, приводящая к диагностическим ошибкам, чаще всего выглядит так:

Неспецифические симптомы + нормальная ЭЭГ, расцененная, как патологическая = ошибочный диагноз «эпилепсия»

Последствием этого является ненужное и опасное лечение, которое пациент получает долгие годы, причем повторные нормальные ЭЭГ не отменяют диагноз. «ЭЭГ как биопсия, а диагноз эпилепсия как рак», — такие сравнения приводятся врачами: будучи однажды поставленными, подобные диагнозы уже не снимаются. Только повторный пересмотр первой ЭЭГ, по которой был выставлен диагноз, может выявить ошибку, а в остальных случаях пациент будет нести за собой диагноз «эпилепсия» всю жизнь, он будет долгие годы принимать препараты, имеющие значительные побочные эффекты, страдать от социальной стигмы и ограничений, которые накладывает диагноз эпилепсия. Человек не сможет водить машину, для него будут закрыты некоторые виды работ и должностей.

Врачи-эпилептологи всего мира сходятся в одном (и надо отметить, что это, пожалуй, единственное, в чем они действительно согласны!): лучше поставить диагноз эпилепсии позже, чем поставить его «профилактически».

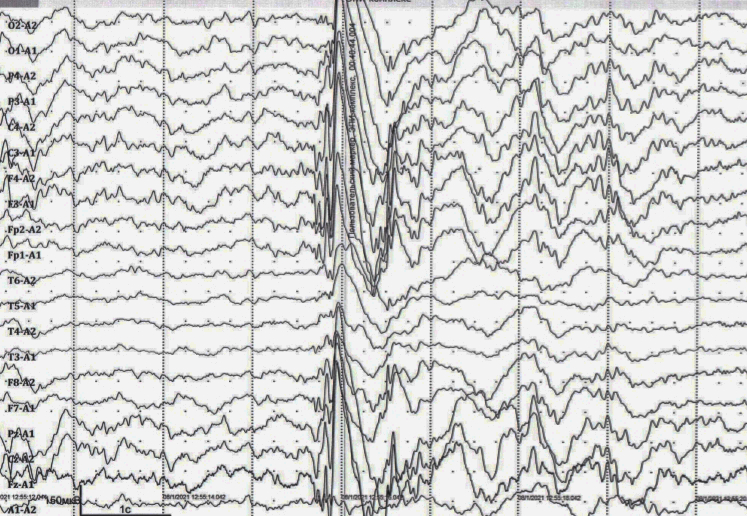

В чем же причина подобной гипердиагностики, если, по данным большинства исследований, только 1-2 % ЭЭГ могут быть расценены как ложноположительные? По мнению специалистов, первая причина в «человеческом факторе»: в отсутствие должного уровня знаний и опыта. Зачастую неверный диагноз бывает поставлен по одной единственной ЭЭГ, на которой известные доброкачественные эпилептиформные паттерны и варианты нормальной ЭЭГ были расценены как патологические. К таким паттернам относятся: микроспайки, ритмическая тета-активность в височных отведениях, возникающая при дремоте, 14 и 6 Гц позитивные острые волны, 6 Гц фантомные спайк-волны, ритмическая дельта-активность при гипервентиляции и т.д. Большинство этих паттернов были описаны еще в пятидесятых годах XX века, и их выявление не представляет трудности для специалистов, работающих с ЭЭГ.

Однако, на практике данные паттерны встречаются достаточно редко, в подавляющем большинстве случаев ошибочно интерпретируются артефакты, брешь-ритм (breach-rhythm), или «безымянные варианты», которые являются вариациями нормальной ритмики, в результате чего возникают колебания заостренной конфигурации или фрагменты альфа-активности, которые не вписываются в легко узнаваемые ЭЭГ-феномены. Эти безымянные колебания нормального фона были описаны под разными названиями и их можно найти в большинстве ЭЭГ. Дифференцировать нормальные варианты из значимых спайков и острых волн иногда бывает сложно, но существуют определенные рекомендации, которым надо следовать. Избежать этих ошибок могут только обученные опытные врачи эпилептологи/нейрофизиологи, в противном случае пишутся расплывчатые трактовки и нормальная ЭЭГ описывается как патологическая. Здесь складывается ситуация, типичная для человеческой психики: чем меньше знания и опыт, тем с большим вниманием человек относится к незначительным изменениям на ЭЭГ (что в зарубежной литературе называется «Overriding EEG» и «Looking too hard syndrome»). «Снисходительность приходит с опытом», как и понимание того, насколько вариабельна норма на ЭЭГ. Точно так же, как терапевт найдет больше изменений на ЭКГ, чем кардиолог, так же и неопытный врач нейрофизиолог скорее опишет больше патологической активности на ЭЭГ, чем опытный эпилептолог.

Как мы можем исправить существующее положение вещей и уменьшить частоту ошибок, связанных с анализом ЭЭГ?

Здесь необходимо отметить, что в Америке и странах Европы чтением ЭЭГ занимаются неврологи, которые обучаются этому в рамках прохождения резидентуры (аналог российской ординатуры, только длительностью 4-7 лет). В связи с этим, за рубежом проблема неверного анализа ЭЭГ связывается с низким уровнем знаний врачей об ЭЭГ и умением ее интерпретировать. С учетом данной особенности, одно из предложений зарубежных коллег — оценка ЭЭГ не неврологом, а опытным нейрофизиологом. В России ЭЭГ в большинстве клиник описывается специалистами функциональной диагностики, которые в части случаев вообще имеют не медицинское образование, тогда как врач невролог зачастую не знаком даже с основами ЭЭГ. И, надо сказать, данный путь также порочен: процент диагностических ошибок в нашей стране не меньше, если не больше, так как в этом случае отсутствует интерпретация ЭЭГ в контексте клинических данных.

Неверный анализ ЭЭГ врачом-неврологом за рубежом и отсутствие анализа результатов ЭЭГ с позиции клиники — обе ситуации одинаково плохи.

Наверное, наиболее оптимальным вариантом является другое решение, которое также обсуждено в статье Benbadis S.R.:

так как в повседневной практике невролог и психиатр сталкивается с пароксизмальными состояниями и, в частности, с эпилепсией достаточно часто, то трудно представить, чтобы врач не умел читать ЭЭГ и не умел анализировать данные, с которыми работает. Но если мы считаем, что описание ЭЭГ — прерогатива врачей, то система обучения должна быть в корне изменена. ЭЭГ в рамках последипломной подготовки неврологов и психиатров должно уделяться больше времени и внимания. Нужен курс, обучающий врачей анализу ЭЭГ, затем должна быть практика под руководством опытных специалистов, а после — возможность в ходе самостоятельной работы обращаться к специалисту для разбора сложных случаев.

По мнению авторов, к описанию ЭЭГ должна быть применена система, используемая при описании ЭКГ или рентгенографии грудной клетки. Они могут быть оценены экстренно врачами скорой помощи, терапевтами, реаниматологами, но затем должны быть повторно проанализированы специалистами — кардиологами или рентгенологами, для того, чтобы избежать ошибок и неверных диагнозов.

Другой важный методологический прием — первичный анализ ЭЭГ «вслепую», то есть без клинических данных о пациенте (при этом, безусловно, клиническая трактовка в последующем дается с учетом всей информации о заболевании. Так предлагают описывать ЭЭГ многие ведущие эпилептологи мира, чтобы избежать синдрома «слишком тщательного анализа» (“looking too hard” syndrome).

Улучшить ситуацию может:

1. улучшение качества анализа ЭЭГ путем более высокого уровня обучения неврологов и психиатров а, главное, введением контроля уровня знаний

2. обучение «консервативному» чтению ЭЭГ, при котором должна быть описана только четкая эпилептиформная активность, а сомнительные вопросы должны решаться в пользу нормы или дообследования с изменением дизайна исследования

3. обязательная клиническая интерпретация ЭЭГ-данных в тех случаях, когда это возможно

4. создание более четких рекомендаций и руководств по описанию ЭЭГ

5. повторная оценка ЭЭГ специалистом-нейрофизиологом или эпилептологом.

Итак, вернемся к формуле:

Неспецифические симптомы + неверно интерпретированная нормальная ЭЭГ = ошибочный диагноз «эпилепсия»

Надо понимать, что четкая клиническая картина приступов при нормальной ЭЭГ скорее подтверждает диагноз эпилепсии, чем неспецифические симптомы и острые волны на ЭЭГ. Неспецифические симптомы и неубедительная патологическая активность на ЭЭГ (как например, «заостренные двухфазные потенциалы» или «ирритативные знаки») ни в коем случае не должны приводить к диагнозу «эпилепсия».

Материал подготовлен Фоминых В.В., Гриненко О.А., Троицким А.А. на основе следующих статей:

1. Benbadis SR. «Just like EKGs!» Should EEGs undergo a confirmatory interpretation by a clinical neurophysiologist? Neurology. 2013;80(1 Suppl 1):S47-51.

2. Benbadis SR. Errors in EEGs and the misdiagnosis of epilepsy: importance, causes, consequences, and proposed remedies. Epilepsy Behav. 2007;11(3):257-62.

3. Markand ON. Pearls, perils, and pitfalls in the use of the electroencephalogram. Semin Neurol. 2003;23(1):7-46.

Что такое ЭЭГ головного мозга? Как оно проводится у детей и взрослых? Что показывает электроэнцефалограмма при эпилепсии и о чём говорит расшифровка?

Главные выводы:

- Электроэнцефалограмма – это самая важная проверка при подозрении на эпилепсию у ребёнка или взрослого, которая проверяет наличие эпилептической активности головного мозга, но не подтверждает или опровергает диагноз.

- Патологическая активность может быть зарегистрирована даже у совершенно здоровых людей.

- В большинстве случаев, достаточно одного или двух исследований – нет смысла в отслеживании динамики.

Что такое ЭЭГ головного мозга

ЭЭГ исследование проводится с целью обнаружить эпилептическую активность, определить ёё форму, частоту и локализацию. Результаты теста дают специалистам возможность определить вид эпилепсии и назначить подходящее лечение ребёнку или взрослому.

ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – это исследование, которое помогает зарегистрировать электрические волны головного мозга с помощью электродов, прикрепленных к черепу. При эпилепсии у пациента проявляются характерные изменения – эпилептиформная активность.

Виды электроэнцефалограммы

Существует несколько видов ЭЭГ, которые назначаются по необходимости, в каждом конкретном случае:

- ЭЭГ в бодрствовании. Исследование в данном случае проводится в неподвижном состоянии, так как движения способны создать помехи, которые усложнят расшифровку.

- ЭЭГ во сне. Данная проверка необходима в тех случаях, когда у ребёнка или взрослого приступы происходят во время ночного или дневного сна.

- Видео-ЭЭГ мониторинг. Проверка проводится, когда есть необходимость подтвердить, что эпилептическая активность, которая регистрируется на электроэнцефалограмме, сопровождается определёнными внешними проявлениями. Видео-ЭЭГ мониторинг обычно проводится детям и взрослым с фармакорезистентной эпилепсией, которым рекомендуется операция.

В процессе проверки пациент проходит ряд стимуляций, которые, в некоторых случаях, помогают вызвать эпилептическую активность. Стимуляции могут быть в виде фотостимуляции (яркого мигающего света) или гипервентиляции (интенсивное дыхание, которое превышает потребности организма в кислороде).

В некоторых случаях, во время проведения ЭЭГ, данные стимуляции помогают определить триггер (причину), способную вызвать приступ у конкретного пациента.

Расшифровка ЭЭГ и что означают результаты

Некоторые пациенты задаются вопросом: как получить хороший результат ЭЭГ? Ответ на данный вопрос крайне прост – невозможно как-либо повлиять на результаты исследования (кроме приема препаратов).

При диагностической оценке учитывается частотный состав электроэнцефалограммы, ее компоненты и характер организации (паттерн) биоэлектрической активности.

Расшифровка ЭЭГ, при эпилепсии и других состояниях, состоит из нескольких частей: вступительной, описательной и интерпретации.

В первой части (вступительной) описывается в каком состоянии был пациент, какие препараты он принимал и другие моменты, связанные с его состоянием на момент проведения тестов.

Вторая часть (описательная) включает в себя все виды активности, которые были зафиксированы на ЭЭГ мозга. При этом описываются как нормальные, так и аномальные характеристики, а также наиболее выраженные компоненты. Вторая часть включает в себя полный и объективный отчёт о результатах обследования.

Третья часть (интерпретация) представляет собой выводы, которые были сделаны в ходе обследования и на основании его результатов, описанных в первой и второй частях. Некоторые ошибочно считают, что энцефалограмма диагностирует эпилепсию. Однако, во многих случаях невозможно поставить точный диагноз и назначить лечение только на основании ЭЭГ.

Как проводится ЭЭГ детям и как к нему подготовится

ЭЭГ детям может быть назначено педиатром, невропатологом или же эпилептологом. При этом исследование назначается как новорожденным, так и детям постарше.

Сам процесс проведения ЭЭГ головного мозга абсолютно безопасный, неинвазивный и безболезненный. Электроды прикрепляются к голове пациента при помощи небольшого диска и специализированного геля, который легко смывается после проведения процедуры во время мытья головы.

Вечером перед проверкой рекомендуется помыть ребёнку голову.

В некоторых центрах исследование проводят при помощи шапочки (специализированного шлема со встроенными электродами), однако в Израиле данный метод применяется редко. Связано это с тем, что при проведении ЭЭГ в шапочке электроды могут смещаться и не плотно прилегать к голове, что может исказить результат теста. В Израиле электроды прикрепляются специалистами к голове вручную, что помогает получить точные результаты исследования.

Во время проведения электроэнцефалограммы ребёнка попросят открывать и закрывать глаза, глубоко и часто дышать, сжимать и разжимать кулачки и т.д. Методы воздействия выбираются в зависимости от каждого конкретного случая, но ребёнка требуется заранее подготовить к исследованию. Маленьким детям можно представить данное исследование как увлекательную игру, чтобы ребёнок легче перенёс исследование и не боялся. Во время проверки родители могут находиться рядом с малышом, чтобы он чувствовал себя более комфортно.

ЭЭГ с депривацией сна

ЭЭГ с недостатком сна (депривацией) проводится в том случае, если у ребёнка или взрослого приступы происходят во сне Для прохождения такого исследования пациент должен бодрствовать ночь до процедуры. Время самой депривации зависит от возраста пациента и устанавливается врачом.

При необходимости проведения данного исследования у детей, родителям следует гулять и развлекать ребёнка в течение ночи, чтобы на процедуре ребёнок уснул и удалось проверить наличие эпилептической активности во время сна.

Многие родители маленьких пациентов опасаются, что ребёнок не сможет уснуть, но, как показывает практика, такое бывает редко.

Сколько длится проверка

Как правило, обычная электроэнцефалограмма длиться от 20 до 45 минут. Однако, в некоторых случаях, время исследования может быть увеличено.

Видео-ЭЭГ мониторинг может проводиться в течение суток, нескольких дней или даже недель, пока не будут получено достаточно информации для принятия решения о дальнейших действиях.

Всегда ли ЭЭГ показывает эпилепсию?

Важно помнить, что ЭЭГ не подтверждает и не опровергает эпилепсию. Эпилептическая активность головного мозга, которая регистрируется на ЭЭГ, даёт врачам информацию о специфическом виде эпилепсии, и из этого следуют решения о необходимых дополнительных проверках и лечении.

Вполне возможна такая ситуацию, когда у ребёнка или взрослого проявляются эпилептические приступы, но ЭЭГ не показывает эпилепсию (эпилептическую активность), даже в случае многократного повторения исследования.

Также бывают обратные ситуации, когда заключение ЭЭГ здорового человека, не испытывающего эпилептических приступов, содержит в себе эпилептическую активность. По статистике, у около 2% полностью здоровых людей при проведении ЭЭГ будет замечена эпилептическая активность.

Несмотря на тот факт, что ЭЭГ не является подтверждающей диагноз проверкой, её результаты чрезвычайно важны, для того, чтобы понять вид заболевания у конкретного пациента и назначить ему подходящее лечение.

Дополнительные проверки при подозрении на эпилепсию

Для того, чтобы поставить точный диагноз и порекомендовать необходимое лечение, кроме клинического описания приступов и электроэнцефалограммы, важно также провести анализы крови и МРТ головного мозга (не во всех случаях заболевания в этом есть необходимость).

Как часто можно и нужно делать ЭЭГ

Проверку абсолютно безвредна, но нет смысла ее повторять без причины.

Периодическое проведение электроэнцефалограммы может потребоваться в случае электрического эпилептического статуса медленноволнового сна (ESES). В остальных же случаях, достаточно проведения одного или двух ЭЭГ для того, чтобы определить патологию.

Некоторым пациентам назначают повторное исследование после достижения рекомендуемой суточной дозировки препаратов. Повторное ЭЭГ мозга также необходимо в том случае, если приступы видоизменились или же они отсутствовали у пациента более 2-х лет. В данном случае, если ЭЭГ в норме, может быть поднят вопрос об отмене медикаментозного лечения.

Решение об отмене приема противоэпилептических препаратов принимается лечащим врачом, так как не во всех случаях можно отменить медикаментозное лечение, даже при отсутствии приступов или эпилептической активности на ЭЭГ.

Хотите знать, что действительно помогает при эпилепсии и как жить максимально полноценной жизнью, несмотря на заболевание?

Раз в неделю мы выпускаем видео или статью о лечении эпилепсии. Это БЕСПЛАТНАЯ и ЕДИНСТВЕННАЯ в своем роде электронная рассылка в мире и мы уверены, что в этих выпусках вы найдёте для себя много полезных рекомендаций.

Первый выпуск, который вы получите – “9 Главных вопросов и ответов об эпилепсии”.

- Можно ли вылечить эпилепсию?

- Переходит ли эпилепсия по наследству?

- Помогают ли альтернативные методы лечения контролировать приступы?

- Что нельзя делать при эпилепсии?

- Сколько должен спать пациент с эпилепсией?

- Чем опасны приступы эпилепсии во сне?

- Как помочь пациенту во время приступа?

- Можно ли заниматься спортом?

- Может ли эпилепсия привести к проблемам в учебе, задержке развития, проблем с памятью и поведением?

Введите адрес вашей электронной почты и проверьте почту через 5 минут

“Советы детского эпилептолога”

“Советы эпилептолога для взрослых”

***Мы ценим вас и ваше доверие. Наша цель – предоставить вам достоверную информацию о лечении эпилепсии, а также постараться помочь вам или вашим детям жить с этим тяжелым заболеванием. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы и проданы третьим лицам. Как и вы, мы не любим получать бесполезную почту или рекламу, и постараемся оправдать ваше доверие.

Читайте книгу детского эпилептолога профессора Ури Крамера «Детская эпилепсия от А до Я»

Узнайте, как помочь ребёнку жить максимально возможной полноценной жизнью, несмотря на эпилепсию. Автор – известный детский эпилептолог профессор Ури Крамер. Издательство: клиника «Мигдаль Медикал» (Израиль, 2023)

Книга написана простым языком для мам и пап, полна практических советов и рекомендаций эксперта-эпилептолога с мировым именем.

В книге профессора Крамера вы найдёте ответы на многие ваши вопросы об эпилепсии у детей, начиная с видов приступов, правильной диагностики, эффективных методов лечения, и заканчивая практическими советами о том, как повысить качество жизни вашего ребёнка и подготовить его к самостоятельной взрослой жизни.

Самые популярные статьи

- Можно ли вылечить эпилепсию?

- Правильное питание при эпилепсии. Что можно и что нельзя?

- Приступ эпилепсии во сне. Что делать?

- Что нельзя делать при эпилепсии – Ограничения и запреты

- Кетогенная диета при эпилепсии. Насколько она эффективна?

- Доброкачественная эпилепсия детского возраста

- Самое эффективное лечение эпилепсии

- Как избежать приступа эпилепсии

- Восстановление после приступа эпилепсии

- Фокальная эпилепсия у детей и взрослых. Что делать?

- Фармакорезистентная эпилепсия у детей и взрослых. Как лечить?

- Что такое аура при эпилепсии?

- Книга «Детская эпилепсия от А до Я». Профессор Ури Крамер (Израиль, 2021)

12 февраля 2021

9176 просмотров

Около 50 миллионов людей на Земле живет с эпилепсией — хроническим заболеванием центральной нервной системы, из-за которого человек может терять сознание, ловить судороги или необычно себя вести, например непроизвольно подергивать рукой. Второй понедельник февраля — Международный день борьбы с эпилепсией. Мы поговорили об этом заболевании с неврологом Никитой Жуковым.

1. Когда мы говорим об эпилепсии, часто появляется ассоциация с припадком, судорогами, пеной во рту и прочим. Всегда ли приступы бывают такими и какие вообще бывают симптомы у эпилепсии?

Во-первых, «припадок» в принципе считается устаревшим термином и сейчас его использовать не совсем корректно. Врачи стараются говорить «приступы», а не «припадки» ― это более аккуратно звучит и менее стигматизирует. Насчет видов судорожных приступов: их почти бесчисленно много, у каждого человека они свои, и все по-разному проявляются.

Глобальное деление есть на фокальные и генерализованные приступы. Генерализованные ― когда человек теряет сознание, вместе с этим могут быть судороги, пена изо рта, непроизвольное мочеиспускание и так далее. Фокальные приступы еще называются парциальными, они происходят без потери сознания, могут проявляться как локальные подергивания одной группы мышц, например в одной конечности или просто на лице, либо это могут быть ощущения, которые не сопровождаются какими-то движениями или мышечными сокращениями.

2. То есть, получается, есть такие легкие симптомы, которые не всегда можно распознать. Теоретически может быть такое, что у человека эпилепсия, а он даже об этом не знает?

Чисто теоретически это возможно, но это казуистика. Это больше справедливо для детей, у них может быть абсансная эпилепсия — это малые приступы без потери сознания, и они будут проявляться как что-то похожее на тики. То есть будут какие-то подергивания глаз, поворот головы, в таком духе, которые могут долго расцениваться как тики. Особенно если ребенок маленький и сам не может рассказать, а со стороны непонятно, то ли это судороги, то ли тики, то ли его напугали или что-то еще. В таких случаях требуется диагностика.

3. Выделяют ли какие-то группы риска для эпилепсии, у кого она вообще может появиться?

Эпилепсия охватывает разные возрасты и все, что только можно. Поэтому может произойти со всеми.

Для взрослых людей, у которых никогда не было никаких намеков на судорожные приступы или неврологический дефицит, основной фактор риска — тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга или кровоизлияние. После этого может проклюнуться судорожный синдром, и это будет симптоматическая эпилепсия.

Вот так, с ничего, эпилепсия почти никогда не возникает. Но бывает такое, что человек 30 лет прожил, у него все прекрасно, никаких проблем — и тут начинаются судороги, и никто не может сказать откуда это взялось. Больше трети всей эпилепсии — это идиопатическая эпилепсия, то есть неизвестно, что послужило причиной. Структурных изменений в мозге как таковых нету, генетической предрасположенности нет, никаких травм и даже интоксикаций нет, а судороги есть и лечить их надо. Вот это идиопатическая история.

Для детей группа риска — это родственники с эпилепсией в анамнезе, но это очень косвенная история, все-таки у нас нет какой-то генной эпилепсии, чтобы так говорить. В основном это перинатальные повреждения во время беременности и родов, связанные с любыми повреждениями ЦНС (центральной нервной системы), потому что невозможно предугадать, что будет с мозгом после рождения ребенка.

4. Когда у человека приступ эпилепсии, что в этот момент происходит в голове? Обычно это описывается как аномалии мозга или аномальное поведение нейронов, но что это значит?

Аномалии и другие фантазии про все, что связано с мозгом, к реальности мало относятся. Что мы реально знаем про эпилепсию: так или иначе в случае эпилепсии в мозге есть очаг, который из-за каких-то причин, не известно каких, вдруг может начинать давать эпилептические разряды, которые захватывают либо соседние области мозга, либо вообще весь мозг, если говорить про большой генерализованный приступ. Это можно сравнить с электропроводкой в доме: если в щитке начинает что-то коротить и распространяется на остальные пробки, то с ума может сойти вся электрика в доме. Вот при эпилепсии это и происходит.

5. Может ли человек умереть от приступа эпилепсии?

Не столь часто именно от самого приступа. Но, к примеру, если приступ перейдет в эпистатус, то есть серию непрекращающихся припадков, когда один в другой переходит, ― то да. Нервная система может настолько истощиться, что будет отключка с последующей гиповентиляцией, аритмией и гибелью: это называется SUDEP (синдром внезапной смерти при эпилепсии, СВСЭ), что ответственно за 7–17% смертей при эпилепсии.

Но базовая опасность первична. Если человек теряет сознание в небезопасном месте: самое банальное ― в метро, на ж/д вокзале или переходя улицу, либо, еще лучше, если он перебегает улицу в неположенном месте, его ударяет приступ и он падает прямо под машину. Но дальше более классические вещи, которые описаны: захлебнуться рвотой, подавиться языком, это не редкость. Самая большая неприятность эпилепсии, что она всегда непредсказуема, в большинстве случаев человек не может себя обезопасить, потому что не чувствует приступ заранее. Постоянно быть в безопасном шаре невозможно. Если человек живет жизнь, то все время есть риск оказаться в какой-то смертельно опасной ситуации.

6. Как тогда помочь человеку во время приступа эпилепсии?

Общие рекомендации по помощи для немедицинских работников — это попытаться максимально обезопасить человека и вызвать медицинскую помощь.

Что НЕ НУЖНО делать:

- Лишний раз дергать или таскать человека, если в этом нет необходимости. Если человек упал на рельсы, то, конечно, надо его перенести до ближайшего безопасного места.

- Держать руки или ноги — это бессмысленно.

- Пихать какие-либо предметы в рот, разжимать челюсть — это бессмысленно и опасно, если вы не специалист. Так можно что-нибудь повредить человеку, или он может откусить вам пальцы. И это не шутка. Жевательные мышцы очень сильные, и если они спазмированы не по собственной воле, а эпилептически, то без пальцев останетесь запросто.

Что НУЖНО сделать:

- Обезопасить от внешних факторов. Например, убрать человека с проезжей части, чтобы его не сбила машина или другое транспортное средство.

- Повернуть человека набок, если он потерял сознание, вне зависимости от того, идет пена или нет.

7. Всегда ли после приступа человеку требуется медицинская помощь? Может быть такое, что был приступ, а человек встал и пошел дальше по делам?

После приступа человек запросто может встать или даже вскочить и у него нередко бывает амнезия. А если будет достаточно сил, он может даже начать ругаться: «Что вы на меня все смотрите и держите?». Есть смысл это дело тоже контролировать, успокаивать, отгонять зевак и ждать скорую, потому что любой эпилептический приступ с потерей сознания требует наблюдения медиков. Потому что если он случился, то у человека эпилепсия неконтролируемая, и надо бы ее контролировать. И если приступ произошел сейчас, он запросто может повториться через 15 минут, а если некому будет помочь, человек может пораниться или попасть под машину.

8. Если человеку поставили диагноз «эпилепсия», то ему всю жизнь придется принимать лекарства?

Считается, что эпилепсия ― это хроническое заболевание. Пожизненный прием препаратов возможен. Но также случается медикаментозная ремиссия и следующая за ней отмена препаратов. Это происходит не так часто, как хотелось бы, но тем не менее.

По последним рекомендациям, достаточно трех лет терапии без приступов, чтобы попробовать снижать и отменять лечение. Это обосновывается тем, что при каждом эпилептическом приступе мозг достаточно сильно повреждается сам по себе, потому что его коротит, как щиток с проводами. Каждый раз, когда коротит, становится все хуже. Если мы достаточно долго проводим терапию, приступов не происходит, щиток не коротит, то новые повреждения не появляются, а старые на этом фоне устаканиваются. Считается, что, если три года приступов не было, есть некоторая вероятность, что мозг сможет сам себя починить, потому что ничто его не беспокоит.

9. Финальный вопрос: что, по вашему мнению, каждый человек должен знать об эпилепсии?

У меня сформировалось три тезиса.

Во-первых, эпилепсия может случиться с любым. Как мы в начале проговорили, невозможно избежать какой-либо травмы, и если травма будет достаточно серьезным повреждением головного мозга, то эпилепсия запросто может настигнуть. Нет смысла стигматизировать эпилепсию.

Второе, это из наблюдения за пациентами: не любая потеря сознания — эпилепсия, даже если обмороки периодически происходят. Есть смысл пообщаться с докторами.

Третье очень косвенно связано с эпилепсией — противоэпилептические препараты, антиконвульсанты, используются далеко не только против эпилепсии. И если вдруг вам врач назначает препарат, на котором написано: «для лечения эпилепсии», а у вас никакого намека нет, то не пугайтесь — скорее всего, это нормальный доктор, просто нужно уточнить, зачем конкретно он вам это назначил.

Как вы оцениваете статью?

Комментарии (0)

Дебют заболевания

Когда устанавливается диагноз эпилепсия?

Диагноз «эпилепсия» устанавливается при возникновении неспровоцированных, то есть не связанных с острыми состояниями, эпилептических приступов. При этом необходимо возникновение как минимум двух приступов, промежуток между которыми составляет более 24 часов. При однократном приступе диагноз «эпилепсия» ставится при высоком риске развития повторного приступа (более 60%). Например, при обнаружении характерных для эпилепсии изменений на МРТ.

Какие причины развития эпилепсии выделяют?

По классификации Международной противоэпилептической лиги выделяют 6 форм эпилепсии в зависимости от причины развития приступов – структурную, генетическую, инфекционную, метаболическую, иммунную, неизвестную.

- Структурная эпилепсия связана с изменениями головного мозга, которые можно обнаружить при проведении МРТ. Наиболее частыми находками у детей являются врожденные пороки развития, такие как фокальные кортикальные дисплазии, полимикрогирии. У взрослых чаще удается обнаружить опухоли головного мозга или склероз гиппокампа.

- При генетической форме возникновение приступов вызвано мутациями генов, ответственных за нарушение функционирования клеток мозга.

- Инфекционная эпилепсия возникает за счет непосредственного влияния инфекции на вещество головного мозга. Например, в результате перенесенного герпетического или клещевого энцефалита.

- Метаболическая эпилепсия – результат нарушения обмена веществ (патология обмена аминокислот, порфирия и др.).

- Иммунная эпилепсия возникает за счет действия антител, направленных против собственных клеток мозга. В пример можно привести лимбический энцефалит.

- Неизвестная, когда, несмотря на тщательный поиск, причину эпилепсии так и не удалось установить.

Какие существуют группы риска развития эпилепсии? Передается ли это заболевание по наследству?

Эпилептические приступы могут возникнуть у любого человека, вне зависимости от возраста и пола. К основным факторам риска развития эпилепсии относятся положительный семейный анамнез (наличие приступов у ближайших родственников), отягощенный перинатальный анамнез (нарушения во время беременности и родов), частые фебрильные судороги в детстве (развитие приступов при повышении температуры), инфекционное поражение головного мозга, структурные повреждения головного мозга (черепно-мозговые травмы, инсульты) и многое другое. Эпилепсия может передаваться по наследству, если родители являются носителями мутаций, вызывающих приступы. Риск передачи заболевания можно установить после проведения генетического исследования.

Возможно ли возникновение генетической формы эпилепсии, если в семье ни у кого не было приступов?

Да, возможно. Большинство мутаций в генах имеют статус «de novo», то есть возникают впервые в конкретной семье. У каждого из нас есть собственные мутации, которые отличают нас от родителей. Часть из них являются клинически незначимыми, другие могут стать причиной развития заболевания, в том числе эпилепсии. Для того чтобы понять, о каком типе мутации идет речь, какие заболевания с ней связаны и какое специфическое лечение существует на данный момент, необходимо проведение генетического исследования.

Всегда ли эпилепсия проявляется потерей сознания, судорогами, пеной изо рта? Как могут выглядеть эпилептические приступы?

Нет, не всегда. К классическим моторным (двигательным) проявлениям эпилепсии относятся тонические, клонические, миоклонические, атонические приступы и их сочетание, эпилептические спазмы. Кроме того, выделяют сенсорные (чувствительные) приступы в виде ощущения покалывания или онемения; гипермоторные приступы, проявляющиеся хаотичными движениями; автоматизированное поведение с перебиранием одежды, причмокиванием и многое другое. Установить, является ли эпизод эпилептическим, позволяет подробный расспрос пациента, просмотр видео приступа и запись видео-ЭЭГ мониторинга.

Диагноз — не приговор

Сколько по времени длится эпилептический приступ?

Продолжительность эпилептического приступа может быть различной. В среднем приступ длится от нескольких секунд до нескольких минут. При продолжительности более 5 минут приступ расценивается как эпилептический статус и требует неотложной помощи.

Как эпилепсию диагностируют?

Золотым стандартом диагностики эпилепсии является оценка семиотики приступов, проведение видео-ЭЭГ мониторинга и МРТ головного мозга. Семиотика приступов – это описание того, как приступ выглядит. Немаловажную роль играет опрос родственников пациента и запись видеороликов приступов. Проведение видео-ЭЭГ мониторинга направлено на поиск эпилептиформной активности. Рутинных (коротких) ЭЭГ исследований в большинстве случаев недостаточно. Обязательна запись сна. МРТ используется для исключения структурных изменений головного мозга. Стандартом является проведение МРТ по эпилептологическому протоколу. При необходимости получения дополнительной информации применяются другие методы диагностики, в том числе выполнение генетических исследований.

Какие способы лечения эпилепсии существуют в настоящее время?

В настоящий момент выделяют медикаментозный, хирургический и альтернативный методы лечения эпилепсии. Первой линией назначаются противоэпилептические препараты (ПЭП). Выделяют ПЭП широкого и узкого спектра действия, в зависимости от эффективности при различных типах приступов. Современные ПЭП эффективны, безопасны и хорошо переносятся.

Примерно в 30% случаев эпилепсия является фармакорезистентной, то есть не отвечает на прием ПЭП.

В этом случае существует несколько способов лечения. При структурных формах эпилепсии возможно проведение нейрохирургических операций. К альтернативным способам лечения относят введение кетогенной диеты и использованием стимуляционных методик. К последним относятся установка стимулятора блуждающего нерва (VNS) и стимуляция глубинных структур (DBS). Выбор способа лечения индивидуален и зависит от формы эпилепсии. я

Сколько по времени необходимо принимать противоэпилептические препараты?

Четких временных рамок нет. Согласно рекомендациям Международной противоэпилептической лиги, попытка отмены терапии возможна спустя не менее двух лет после достижения ремиссии (прекращения) приступов. В любом случае, при решении вопроса об отмене препарата, мы прежде всего опираемся на причину развития приступов и предполагаемый прогноз при конкретной форме эпилепсии.

Можно ли вылечить эпилепсию полностью?

Да, можно. При достижении длительной ремиссии (прекращения) приступов, можно попробовать полностью уйти от препаратов. При доброкачественных возрастзависимых эпилепсиях приступы проходят самостоятельно, с возрастом. При структурных формах эпилепсии, после проведения операции, удается остановить приступы и полностью отменить противоэпилептическую терапию.

Специфика и нюансы

Что необходимо делать во время эпилептического приступа? Какие существуют правила первой помощи при эпилептическом приступе?

При возникновении приступа первым делом нужно засечь время. Если приступ продолжается более 5 минут, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Важно положить пациента на бок, предоставить доступ свежего воздуха и по возможности предотвратить травматизацию (убрать посторонние предметы, подложить что-нибудь под голову). Во время приступа ни в коем случае не следует использовать ложки и другие предметы, для того чтобы зафиксировать язык. Дело в том, что язык – это мышца, которая во время приступа находится в тонусе, западение языка невозможно. При попытке разжать челюсть вы можете травмировать себя и человека в приступе. При возникновении эпилептического приступа следует сообщить об этом лечащему врачу.

Что нельзя делать человеку с эпилепсией? На что следует обращать внимание?

К провоцирующим факторам развития приступов при установленном диагнозе «эпилепсия» относятся недостаток ночного сна, пропуск приема противоэпилептических лекарств или самостоятельное уменьшение дозы препаратов, чрезмерное употребление алкоголя, инфекционные заболевания, прием некоторых лекарств. Для того чтобы снизить риск развития приступов до минимума, важно соблюдать предписания лечащего врача.

Следует помнить о правилах безопасности – не принимать ванну и не заплывать далеко одному, исключить пребывание на высоте и работу с тяжелой техникой. Пациентам с установленным диагнозом «эпилепсия» противопоказано вождение автомобиля ввиду возможности развития приступа во время поездки.

Где нельзя работать с установленным диагнозом «эпилепсия»?

Существует ряд работ, которые запрещены при эпилепсии. Соответствующий перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 №337. В целом пациентам с эпилепсией противопоказана работа на высоте, вблизи воды, с тяжелой техникой и опасными веществами, в качества водителя. С полным списком можно ознакомиться в Постановлении №337.

Что, по вашему мнению, каждый человек должен знать об эпилепсии?

Эпилепсия – не приговор и эпилепсия лечится – с этих двух основных постулатов я начинаю свой прием. На сегодняшний день существуют возможности для полного прекращения приступов. Крайне важно установить причину развития приступов, определить верное лечение и соблюдать предписания вашего лечащего врача.