Программа лечения Врачи Цены Отзывы

Содержание

- Что такое гайморит

- Причины и механизм развития(этиология и патогенез)

- Симптомы гайморита

- Острый

- Хронический

- Классификация гайморита

- По тяжести течения

- По месту локализации воспаления

- По типу возбудителя

- По пути распространения

- По характеру изменений в гайморовой пазухе

- По характеру течения

- Возможные осложнения гайморита

- Какой врач и где лечит гайморит

- Гайморит: что делать до обращения к врачу

- Диагностика гайморита

- Осмотр и сбор анамнеза

- Дополнительные исследования

- Лечение гайморита

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

- Чего нельзя делать пациенту во время курса лечения гайморита

- Прогноз

- Профилактика гайморита

- Лечение гайморита в клинике «Парамита»

- Частые вопросы

Воспаление гайморовых пазух – одно из самых частых заболеваний и осложнений после острых респираторных вирусных инфекций. Его не всегда удается вовремя распознать,

поэтому воспалительный процесс переходит в хроническую форму. Своевременное выявление и лечение этого заболевания избавляет пациента от многочисленных осложнений.

В московской клинике «Парамита» гайморит лечат европейскими и восточными методами.

Что такое гайморит

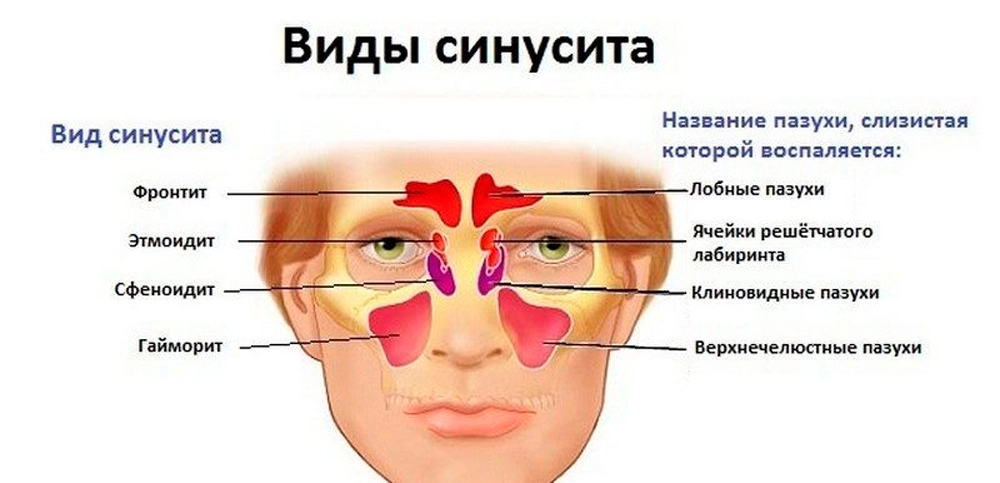

Это инфекционно-воспалительный процесс в гайморовой или верхнечелюстной придаточной носовой пазухе. Всего имеется четыре пары придаточных околоносовых пазух (синусов).

Воспалительные процессы в придаточных пазухах могут называться просто синуситами или более конкретно: гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит.

Гайморова пазуха самая большая. Она располагается по сторонам от носа, открывается в средний носовой ход, отделяется от полости рта тонкой костной

перегородкой и граничит вверху с глазницей. В гайморовой пазухе вырабатывается дополнительная слизь, способствующая удалению бактерий. Она выполняет также

функции терморегуляции, резонатора голоса, увеличивает площадь обонятельной поверхности.

Воспаление гайморовых пазух – очень распространенная патология с тенденцией к постоянному росту заболеваемости в последнее десятилетие.

Специалисты постоянно изучают вопрос, отчего появляется гайморит и растет его заболеваемость. Считается, что это связано со снижением иммунитета,

высокой распространенностью ОРВИ и появлением микрофлоры, невосприимчивой к антибактериальным средствам. Последнее является следствием бесконтрольного применения населением антибиотиков.

Анатомическое расположение пазухи создает риск распространения патологического процесса на область глаза, ухо и головной мозг. Поэтому верхнечелюстной

синусит требует быстрого выявления и адекватного лечения. Несмотря на высокую эффективность современного консервативного лечения, иногда возникает необходимость

в проведении хирургических методов лечения. Коды заболевания по МКБ-10:

- острый верхнечелюстной синусит – J01.0

- хронический верхнечелюстной синусит – J32.0

Причины и механизм развития (этиология и патогенез)

Причины гайморита могут быть разными. Причиной острого гайморита является инфекция, развивающаяся на фоне:

- острых респираторных вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний;

- хронических воспалительных процессов в носоглотке – ринита, тонзиллита, ларингита, фарингита;

- травм, нарушающих выведение слизи из пазухи;

- аллергических реакций;

- стоматологической патологии и ее лечения, приводящей к нарушению целостности костной перегородки между синусом и ротовой полостью.

Причины возникновения хронического гайморита:

- нелеченый острый воспалительный процесс;

- анатомические особенности строения носовой полости и гайморовой пазухи, приводящие к нарушению оттока слизи.

Предрасполагающие факторы, увеличивающие риск возникновения болезни:

- снижение иммунитета;

- наличие аденоидов или полипов в гайморовой пазухе;

- аллергические процессы;

- аномалии развития тканей носоглотки;

- искривление носовой перегородки.

Острый верхнечелюстной синусит чаще всего начинается на фоне ОРВИ. Если воспаление носит вирусный характер, оно заканчивается выздоровлением

или становится бактериальным. Во время любой острой инфекции снижается иммунитет и организм не может подавить размножение бактериальной

условно-патогенной микрофлоры, постоянно обитающей в полости носа. Поэтому вслед за вирусной развивается бактериальная патология. Отечность

слизистой гайморовой пазухи приводит к тому, что закрываются сообщения между синусом и носовой полостью, слизь не выводится, а скапливается

в пазухе, что вызывает бурное размножение бактерий.

Отзыв пациента о лечении хронического ринита

Вначале процесс носит негнойный (серозный) характер – это начальная стадия гайморита, но если заболевание не лечить, процесс быстро становится гнойным.

Это очень опасно, так как инфекция может проникать в область глазницы, головной мозг, вызывать абсцессы, флегмоны и тяжелые гнойные отиты. Заболеть

может любой расположенный рядом орган.

Отчего бывает гайморит с хроническим течением, не всегда понятно. Чаще это случается при недостаточном лечении острого воспалительного процесса. Но

не меньшее значение имеет наличие дополнительных предрасполагающих факторов в виде сниженного иммунитета, аллергических заболеваний или анатомических

препятствий для оттока воспалительной жидкости из гайморовой пазухи.

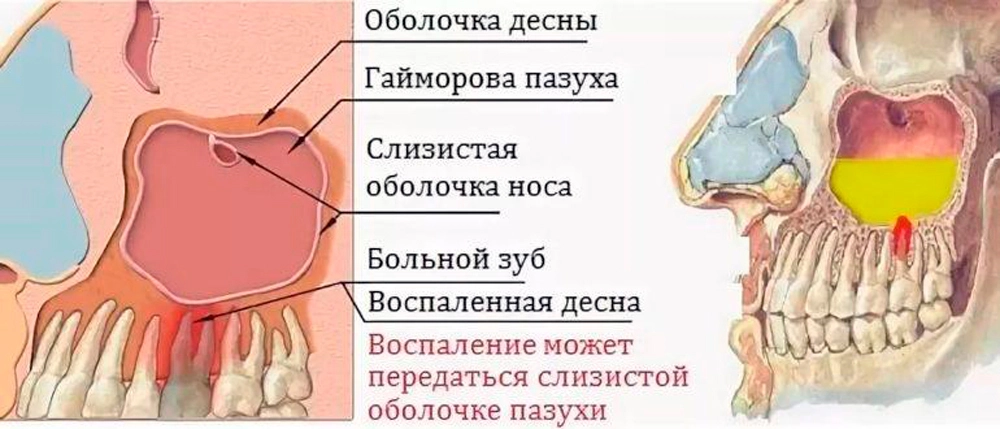

Гайморит от зуба (одонтогенный) развивается после прободения перегородки гайморовой пазухи. Это может произойти при неправильно растущем зубе или

во время стоматологического лечения. Воспаляется стенка гайморовой пазухи, развивается бактериальная инфекция. Она может быть острой или изначально

хронической.

Аллергический синусит развивается на фоне аллергической реакции или аллергического заболевания. Возникает сначала аллергический воспалительный процесс,

затем к нему присоединяется инфекция. Разницу между аллергическим и инфекционным процессом определить удается не сразу.

Симптомы гайморита

Признаки болезни зависят от особенностей его течения (острый, хронический процесс) и наличия предрасполагающих факторов.

Острый

Если заболевание начинается на фоне ОРВИ, то человек отмечает ухудшение состояния: еще больше повышается температура тела, появляются головная

боль, усиливается недомогание. На лице под глазницей появляются болезненные участки, в этом же месте может слегка отекать щека. Боли усиливаются

при надавливании и наклоне головы. Нарастает заложенность носа – больной переходит на дыхание через рот, что вызывает постоянную сухость во рту.

При гнойном воспалении выделения имеют желто-зеленый цвет, неприятный запах и отделяются с трудом. Речь становится гнусавой.

При развитии болезни на фоне аллергии, например при аллергическом насморке (рините) на фоне затруднения носового дыхания и обильных жидких выделений, появляется

лихорадка, слизистые светлые или желтоватые выделения из носа, заложенность усиливается, сопровождается нарастающей головной болью и распирающими лицевыми болями.

Одонтогенный процесс начинается не сразу после перфорации стенки гайморовой пазухи, а через несколько дней. Он может протекать остро или изначально

хронически. Острое течение сопровождается такими же признаками, как и в остальных случаях. Может просто болеть зуб, поэтому пациенты не сразу обращаются

к отоларингологу, стараясь самостоятельно снять зубную боль.

Хронический

При переходе острого воспалительного процесса в хронический состояние больного улучшается, лихорадка может полностью исчезать, все симптомы

становятся более сглаженными. Болезнь или постепенно, медленно прогрессирует, или протекает в виде обострений и ремиссий. При этом она распространяется

на все более глубокие ткани – надкостницу, кость, окружающую клетчатку и расположенные рядом органы.

Основные симптомы: общее недомогание, снижение трудоспособности, постоянные головные боли, усиливающиеся при наклоне головы, скудные слизисто-гнойные

выделения с неприятным запахом. Трудно дышать из-за постоянно заложенного носа. Может заболеть ухо или глазница. На любой стадии гайморита, даже при

отсутствии обострения, больной почти не ощущает запахов. При обострении все симптомы усиливаются, может слегка повышаться температура тела, появляются

лицевые боли, более обильные выделения.

Классификация гайморита

По разным критериям заболевание делится на различные виды и формы.

По тяжести течения

По этому признаку выделяют следующие формы:

- легкую – недомогание, слабость, умеренная головная боль, небольшое повышение температуры, нарушение носового дыхания,

слизистые белые или желтоватые выделения из носа, нарушение обоняния; на рентгене – толщина слизистой гайморовой пазухи не более 6 мм; - средней тяжести – лихорадка до 38°С, головная боль нарастающего характера, сильная заложенность носа в сочетании с

необильными гнойными выделениями, легкая отечность и болезненность при надавливании на проекцию гайморовой пазухи, запахи почти не различаются;

на рентгене – толщина слизистой гайморовой пазухи более 6 мм; - тяжелую – лихорадка выше 38°С, слабость, сильная распирающая головная боль, лицевые боли рядом с носом, в подглазье,

отдающие в глазницу и уши; нос не дышит, выделения или обильные гнойные, или их нет совсем, и тогда состояние больного еще более утяжеляется, полное

отсутствие обоняния; на рентгене – полное затемнение; появляется высокий риск осложнений со стороны головного мозга.

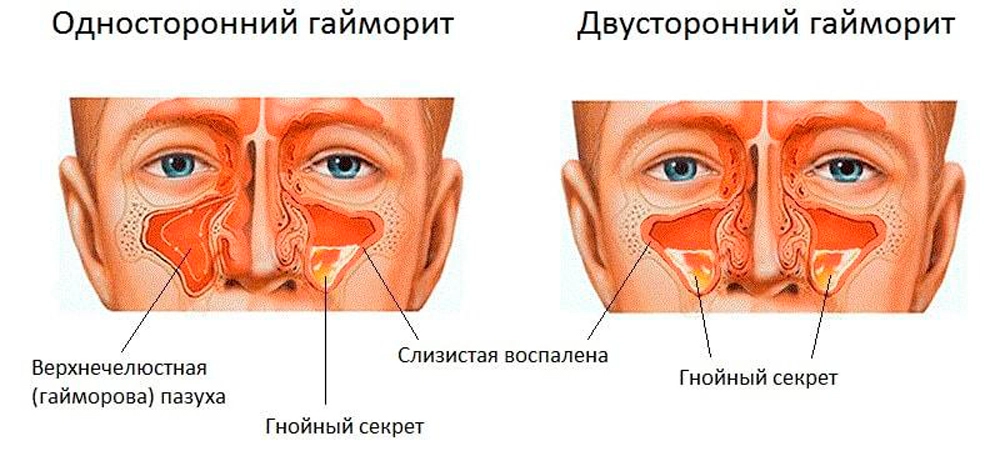

По месту локализации воспаления

Выделяют разновидности:

- односторонний воспалительный процесс – иногда это лишь начальный этап заболевания;

- двусторонний – поражаются оба верхнечелюстных синуса.

По типу возбудителя

Заболевание вызывается следующими группами возбудителей:

- вирусами – это вирусы гриппа и других острых респираторных заболеваний; проявления острого вирусного гайморита

почти не отличаются от обычного насморка при ОРВИ, но заложенность носа держится больше; если не присоединяется бактериальная инфекция,

синусит протекает в острой форме и проходит за 2–3 недели; - бактериальной условно-патогенной микрофлорой, постоянно обитающей в полости носа; это различные виды стрептококков, стафилококков,

гемофильная палочка; все эти бактерии могут вызывать как острое, так и хроническое течение болезни; - грибковой инфекцией – различные виды грибков (в основном грибки рода Кандида) обычно вызывают развитие хронического воспалительного

процесса; поражают в основном лиц со сниженным иммунитетом и частым бесконтрольным применением антибиотиков.

По пути распространения

Инфекция попадает в верхнечелюстные пазухи следующими путями:

- через нос (риногенный путь) – самый частый;

- через ротовую полость при перфорации стенки синуса, связанной со стоматологическими проблемами (одонтогенный путь);

- через кровь из расположенных рядом или отдаленных очагов инфекции (гематогненный путь) – встречается достаточно редко.

По характеру изменений в гайморовой пазухе

По этому признаку различают виды:

- серозный — воспаление и отечность слизистой пазухи, прозрачные жидкие выделения; чаще бывает вирусным;

проходит самостоятельно или переходит в бактериальный гнойный процесс; - гнойный — всегда бактериальный, сопровождается лихорадкой, гнойными зловонными выделениями из носа,

нарушением обоняния; бывает острым и хроническим; - гипертрофический — при хроническом течении происходит резкое разрастание слизистой синуса; проявляется

постоянной заложенностью носа и нарушением обоняния; - полипозный — это также разрастание слизистой, но не равномерное, а в виде доброкачественных опухолей,

полипов; полипы образуются при хроническом течении; заболевание отличается выраженным нарушением носового дыхания и обоняния; - атрофический — при длительном хроническом воспалении слизистая синуса резко уменьшается в объеме (атрофируется)

и не может защищать стенки от агрессивной микрофлоры; процесс часто переходит на надкостницу и костные стенки синуса; - смешанный – при обследовании выявляется сочетание нескольких видов гайморита.

По характеру течения

Различают следующие виды гайморита:

- острый – является следствием вирусной инфекции, аллергии или травмы с последующим присоединением бактериальной инфекции;

протекает с выраженными симптомами, но хорошо поддается лечению; - хронический – развивается при недолеченном остром воспалении, при сниженном иммунитете, на фоне травм

или аномалий развития; отличается длительным течением с обострениями и ремиссиями.

Об уникальной методике сочетания восточной и западной медицины

Возможные осложнения гайморита

Если не лечить гайморит, то нельзя исключить возникновения осложнений. Особенно часто встречаются осложнения гайморита со стороны других ЛОР-органов, органов зрения и головного мозга:

Со стороны ЛОР-органов – все эти органы взаимосвязана, поэтому возникшая в гайморовой пазухе инфекция быстро распространяется, вызывая:

- гнойный отит – состояние ухудшается, усиливается головная боль, болит ухо;

- гнойную ангину – в небных миндалинах появляется гной в лакунах или в виде фолликул, что также тяжело сказывается на состоянии больного.

Со стороны органов зрения:

- отек клетчатки глазницы и век – болит глазница, усиливается головная боль; появляются ощущение давления и распирания в глазнице, нечеткость зрения;

- абсцессы и флегмоны в области глазницы – сильнейшая лихорадка, боль в пораженной области;

- остеопериоститы – участки воспаления надкостницы и кости глазницы; могут быть последствия в виде гнойного остеомиелита.

Со стороны головного мозга:

- серозный (негнойный) или гнойный менингит (воспаление мозговых оболочек) — бывает с высокой температурой тела, головными

болями, рвотой; заболевание требует немедленной госпитализации; - менингоэнцефалит – одновременное поражение мозговых оболочек и ткани головного мозга – тяжелейшее состояние с нарушением

сознания, судорогами; пациент попадает в реанимацию; - абсцессы головного мозга – состояние требует хирургической помощи.

Неврологические осложнения гайморита:

- неврит тройничного нерва – поражается в основном средняя ветвь чувствительного тройничного нерва; это сопровождается приступами

сильнейших болей, отдающих в ухо; вылечить его непросто; - неврит лицевого нерва – это двигательный нерв, его поражение приводит к параличу лицевых мышц – все лицо перекашивается; также

с трудом поддается лечению.

Сепсис – попадание инфекции в кровяное русло приводит к ее распространению на многие органы и ткани с образованием в них гнойных очагов. Это

одно из самых тяжелых последствий гайморита.

Какой врач и где лечит гайморит

При воспалении верхнечелюстного синуса вирусного происхождения лечение чаще всего приходится проводить терапевту. Но после того как

вирусная инфекция заканчивается, а признаки гайморита сохранятся, терапевт направляет пациента к ЛОР-врачу (отоларингологу). При одонтогенном

процессе потребуется также сделать визит к стоматологу.

Лечиться можно как в районной поликлинике, так и в частных клиниках. Разница в том, что ЛОР-врач поликлиники загружен и не в состоянии оказывать

должного внимания всем пациентам.

В нашей клинике нет очередей и гарантировано максимально внимательное отношение специалистов самой высокой квалификации к пациентам.

Что делать при гайморите до обращения к врачу

При появлении симптомов ОРВИ или гриппа нужно вызвать на дом терапевта, он проследит за вашим состоянием до выздоровления от вирусной инфекции.

Если врач заметит признаки осложнения в виде гайморита, то назначит необходимое лечение, а затем направит отоларингологу.

Лечиться самостоятельно, без назначения врача, в том числе использовать народные средства, не рекомендуется: слишком высок

риск тяжелых осложнений. Что точно нельзя при гайморите, так это проведение согревающих процедур, ведь воспаление бывает гнойным

и тогда инфекция по кровеносным сосудам распространится по всему организму.

Диагностика гайморита

Перед назначением лечения пациента обследуют и устанавливают окончательный диагноз. Диагностика гайморита – это осмотр врача, лабораторные и инструментальные исследования.

Осмотр и сбор анамнеза

На первичном приеме врач-отоларинголог расспрашивает больного о его жалобах, начале и течении заболевания, осматривает его, выявляет такие

симптомы, как отечность, покраснение лица, увеличение лимфатических узлов.

В кабинете врача проводятся также некоторые инструментальные исследования:

Риноскопия – осмотр полости носа с помощью носового зеркала – при средней риноскопии можно увидеть носовые отверстия гайморовой пазухи и оценить их состояние;

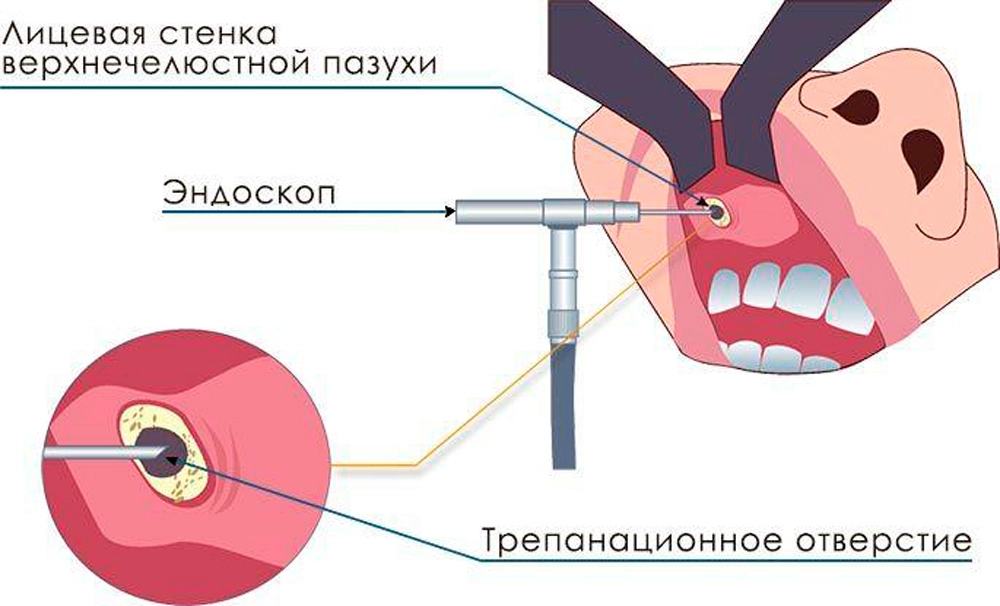

Эндоскопия – эндоскопом врач исследует состояние гайморовой пазухи.

Дополнительные исследования

По назначению врача проводятся:

Лабораторная диагностика. Назначаются:

- общеклинический анализ крови – выявляет наличие воспаления;

- биохимический анализ крови – наличие воспаления и степень его выраженности;

- микробиологическое исследование выделений из носа – посев на биологические среды для выявления возбудителя инфекции и его чувствительности к различным препаратам.

Инструментальная диагностика:

- рентген гайморовой пазухи – при воспалении на снимках будет видна разная степень затемнения;

- УЗИ гайморовой пазухи (синуссканирование) – тоже выявляется наличие воспалительного экссудата в синусе;

- компьютерная томография (КТ) – дает четкое представление о состоянии синуса; недостатком метода является повышенная доза облучения.

Лечение гайморита

После окончания обследования пациент возвращается к отоларингологу. Врач устанавливает окончательный диагноз и составляет план лечебных мероприятий,

в который входят различные виды медикаментозной и немедикаментозной терапии. В некоторых случаях назначаются хирургические манипуляции и операции.

Основными задачами лечебных мероприятий являются:

- подавление инфекции;

- устранение воспаления и отека тканей;

- обеспечение оттока экссудата из верхнечелюстного синуса.

Консервативная терапия

Лечебные мероприятия включают в себя следующее.

Медикаментозную терапию для взрослых пациентов:

- назначение этиотропных (воздействующих на причину болезни) средств для подавления инфекции – антибиотиков или противогрибковых

препаратов в соответствии с чувствительностью к ним выявленной инфекции; препараты назначаются внутрь, внутримышечно и местно в виде капель и спреев; - для устранения воспаления и отека – нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – «Диклофенак», «Найз» и др.; эти лекарства обладают также жаропонижающим действием;

- для устранения аллергизации и отека – антигистаминные средства – «Диазолин», «Зиртек»; если отек не снимается, а нарастает, назначают спреи, в состав которых входят

глюкокортикоидные гормоны; - для снятия отека слизистой носа и лучшего оттока выделений – сосудосуживающие капли – «Називин», «Отривин».

Лечебные манипуляции:

- промывание синусов методом «кукушка» – щадящая, достаточно комфортная процедура для взрослых и детей: в положении пациента лежа

на спине ему вводятся в носовую полость две резиновых трубки; через одну вводят промывающий антисептический раствор, а через другую его отсасывают

вместе с воспалительным экссудатом, чтобы раствор не попал в дыхательные пути, пациент должен постоянного говорить «ку-ку»; - промывание ЯМИК-катетером – также вакуумная, но менее щадящая аппаратная методика; перед ее проведением обычно проводится местное

обезболивание; в зависимости от тяжести заболевания проводится от 1 до 6 процедур, ежедневных их или через день; помогает даже в запущенных случаях.

Физиотерапевтические процедуры:

- лазеро- и магнитотерапия;

- электрофорез с гидрокортизоном – при сильном отеке;

- ультрафиолетовое облучение (УФО).

Хирургическое лечение

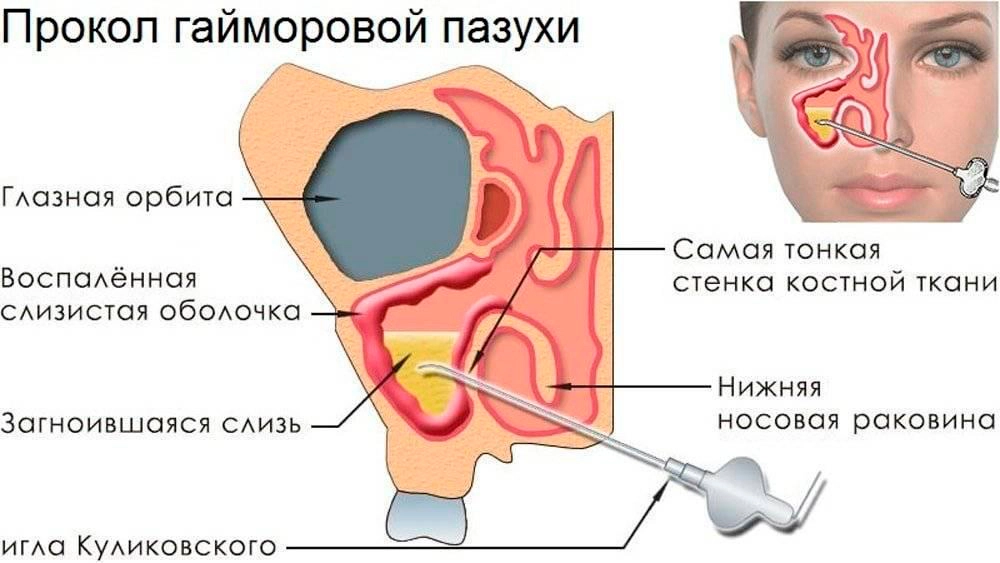

Верхнечелюстной синусит не всегда поддается консервативному лечению. И тогда приходится прибегать к хирургическим методам.

Пункция (прокол) верхнечелюстной пазухи – проводится, если промыть синус консервативными методами невозможно из-за отека тканей

или полипов, препятствующих выведению экссудата. Под местной анестезией проводится прокол пазухи, откачивание гнойного содержимого и промывание

синуса. Облегчение наступает сразу же.

Гайморотомия – операция удаления из верхнечелюстного синуса воспалительного экссудата и полипов. Восстанавливается также сообщение

пазухи с носовой полостью. Показаниями для такой операции являются гнойные осложнения. В стационарных условиях проводятся следующие виды гайморотомии:

- классический – с разрезом слизистой под верхней губой, проникновением в полость пазухи, удалением всех патологических

образований, промыванием и наложением швов; проводится под общим наркозом; - эндоскопический – с небольшим проколом стенки гайморовой пазухи, введением эндоскопа и очищение пазухи при помощи микроинструментов

с визуальным контролем по монитору; этот вид операции сегодня проводится чаще, выполняется под местной анестезией.

Чего нельзя делать пациенту во время курса лечения гайморита

Пациент должен четко понимать, что лечение верхнечелюстного синусита нужно проводить строго по назначению врача. Самостоятельное лечение, в том числе использование

народных методов, должно быть полностью исключено. Нельзя проводить:

- согревающие процедуры – это чревато распространением гноя по сосудам и сепсисом;

- промывание носа любыми растворами – жидкость вместе со слизью из носа может попасть в дыхательные пути и вызвать осложнение;

- закладывать в нос раздражающие вещества – лук, чеснок – они усилят отек и еще больше нарушат отток воспалительного экссудата из синуса;

- закапывать в нос капли, приготовленные самостоятельно – это может привести к активизации инфекции;

- применять антибиотики без назначения врача – их назначают только по результатам бактериологического исследования выделений из носа; применение антибиотиков,

к которым возбудитель инфекции нечувствителен, приведет к подавлению остальной бактериальной микрофлоры и разрастанию грибков; бактериально-грибковая инфекция

очень тяжело поддается лечению.

ЛОР-врач отлично знает, как нужно лечить гайморит, поэтому нет необходимости дополнять его назначения самостоятельным лечением.

Это может принести только вред.

Прогноз

Острый гайморит хорошо поддается лечению. Гарантией его полного излечения является своевременное обращение к врачу, до того как появились осложнения.

Выздоровление наступает в сроки от нескольких дней до 2–3 недель. С осложнениями острого гайморита современная медицина также научилась справляться.

Полностью вылечить хронический гайморит удается не всегда. Но специалист может избавить пациента от неприятных симптомов, подавить

прогрессирование болезни и предупредить развитие осложнений.

Профилактика гайморита

Чтобы избежать гайморита, нужно проводить следующую профилактику:

- укреплять иммунитет – закаляться, заниматься спортом, делать гимнастику;

- не есть всухомятку, избегать затяжных стрессов и перегрузок – это тоже снижает защитные силы организма;

- лечить насморк и вирусные инфекции на начальной стадии под контролем врача;

- своевременно лечить хронические заболевания и аномалии развития ЛОР-органов;

- соблюдать гигиену полости рта, дважды в год посещать стоматолога для выявления и лечения заболеваний зубов.

Профилактика гайморита несложна – это здоровый образ жизни и своевременное лечение всех заболеваний.

Лечение гайморита в клинике «Парамита»

Специалисты нашей клиники отлично знают, как правильно лечить гайморит. Мы обязательно тщательно обследуем пациентов перед назначением лечения.

В нашей клинике практикуются такие методы лечения гайморита:

- Моксотерапия.

- Мануальная терапия

- Фитотерапия

Особенностью лечения гайморита у нас является сочетание самых современных европейских методов с традиционными восточными. Это позволяет нам быстро,

уже на первом приеме, избавить пациента от боли, а затем постепенно привести его к выздоровлению. О качестве лечения говорят положительные отзывы пациентов.

Частые вопросы

Гайморит и ринит – одно и то же?

Есть ли разница между гайморитом и фронтитом?

Может ли возникнуть гайморит после удаления зуба?

Почему после гриппа появился гайморит?

Почему после гайморита болит голова?

Гайморит заразен?

Можно ли умереть от гайморита?

Опасны любые синуситы, в том числе гайморит. Поэтому важно знать симптомы этих заболеваний и своевременно обращаться с ними к врачу. Специалисты клиники «Парамита» в Москве

успешно лечат все виды гайморита и его осложнений, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы наших пациентов.

Литература:

- Лопатин А.С. Принципы лечения острых и хронических синуситов. Фармакотерапия болезней уха, горла и носа с позиций доказательной медицины. Лекционный образовательный курс. М., 2006. С. 15–23.

- Изотова Г.Н., Кунельская Н.Л., Туровский А.Б. Острый гнойный синусит: современные представления // Справочник поликлинического врача. – 2009. – № 4. – С. 58–59.

- Hoxworth J.M., Glastonbury C.M. Orbital and intracranial complications of acute sinusitis / Neuroimaging Clin N Am. 2010 Nov; 20(4):511-26.

Оценка читателей

Вегетососудистая дистония: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Определение

Термином «вегетососудистая дистония» (ВСД) врачи обычно описывают ряд симптомов, указывающих на дисбаланс вегетативной нервной системы, который может наблюдаться при различных заболеваниях.

Вегетативная нервная система – это та часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Она поддерживает уровень артериального давления, сократительную способность сердца, работу почек, отвечает за температуру тела, регулирует обменные процессы и т.д.

Вегетативная нервная система состоит из симпатического и парасимпатического отделов, чьи функции по большей части противоположны. Так, влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы приводит к учащению сердцебиения во время выполнения физических упражнений или эмоционального напряжения. Активация парасимпатического отдела происходит, когда человек отдыхает – понижается давление, пульс становится реже.

Кроме термина «вегетососудистая дистония» используются и другие, но описывающие те же самые состояния, – «нейроциркуляторная астения» или «нейроциркуляторная дистония» (НЦД).

По сути, ВСД – не заболевание, а синдром, при котором отсутствует органическая патология конкретного органа или системы, а нарушения носят функциональный характер.

В нашей стране ВСД остается одним из самых популярных диагнозов, в то время как в 80% случаев за ним стоят серьезные патологии, на выявление которых должно быть направлено внимание специалистов. Заметим, что за рубежом диагноз «вегетососудистая дистония» практически не звучит.

Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) не включает такие диагнозы как «ВСД» и «НЦД» и им не присвоен отдельный код, а МКБ 11-го пересмотра для обозначения функциональных расстройств нервной системы предлагает термин «Нарушения вегетативной нервной системы неуточненные».

Симптомы вегетососудистой дистонии

Пациенты, которым выставляется диагноз «ВСД», «НЦД» или «соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы», обычно предъявляют широкий спектр жалоб. Они обращаются к врачу с такими симптомами как ощущение слабости, утомляемость, учащенное сердцебиение или перебои в работе сердца, повышение или снижение артериального давления, периоды нехватки воздуха, повышенная тревожность, раздражительность, пугливость, могут отмечаться даже обмороки, боль или неприятные ощущения в области сердца, дискомфорт в животе, диспепсические расстройства.

За этими жалобами может скрываться ряд серьезных заболеваний (анемия, заболевания щитовидной железы, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, панические атаки, депрессивное или тревожное расстройство, и др.), которые нетрудно пропустить, объясняя симптомы пациента тем, что у него наблюдается расстройство вегетативной нервной системы.

При каких заболеваниях возникает вегетососудистая дистония

Железодефицитная анемия

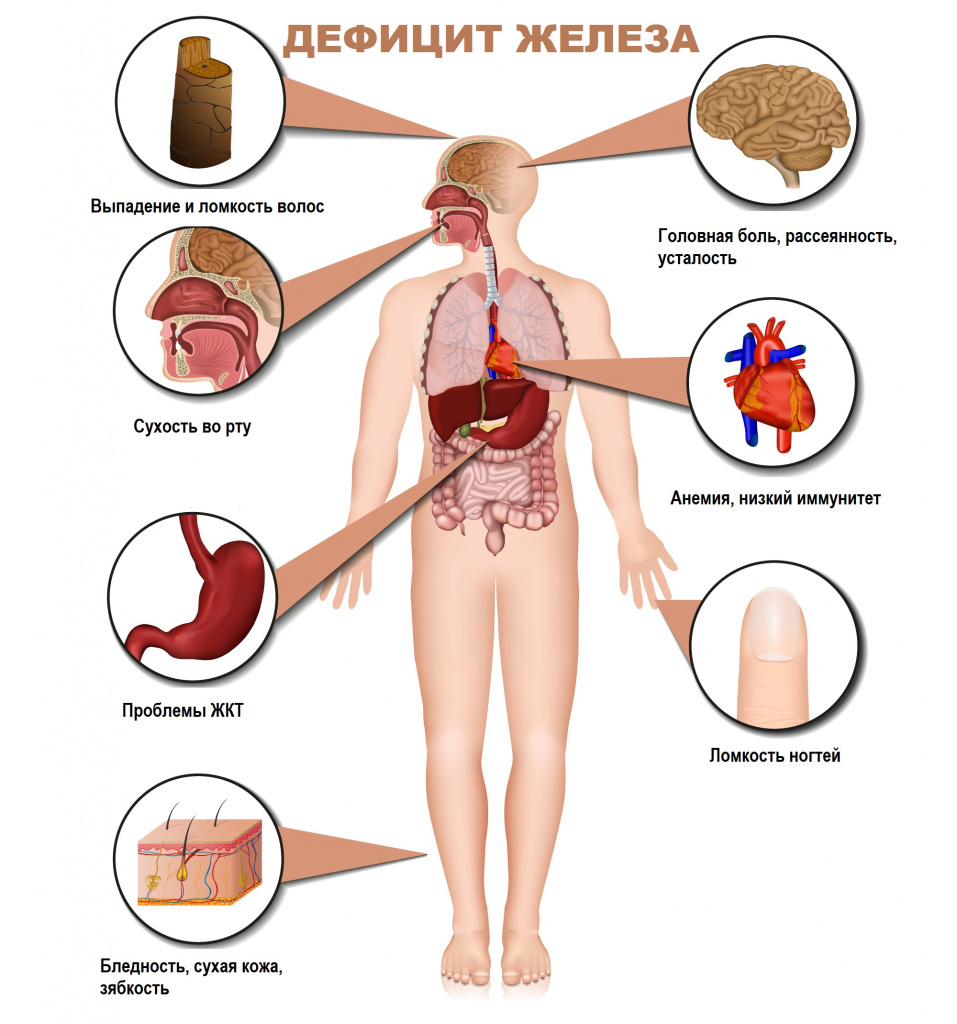

Железодефицитная анемия (ЖДА) – это заболевание, характеризующееся снижением содержания железа в сыворотке крови, костном мозге и тканях и приводящее к нарушению синтеза гемоглобина и эритроцитов, развитию трофических расстройств.

Для латентного железодефицита характерно истощение запасов железа в организме при нормальном уровне гемоглобина крови. Симптомами латентного дефицита или анемии являются слабость, повышенная утомляемость, сниженная работоспособность, бледность кожных покровов, головная боль, учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, неприятные ощущения в животе.

Дефицит железа при анемии может быть вызван недостатком его поступления в организм, нарушением усвоения или повышенной потерей.

Основные причины ЖДА у женщин: обильные менструальные кровотечения, беременность, роды (особенно повторные) и лактация. Для женщин в постменопаузе и мужчин основная причина – кровотечения в ЖКТ. Дефицит железа может развиться в период интенсивного роста детей, при следовании растительной диете, после резекции желудка или кишечника, а также в результате нарушения всасывания железа у лиц с воспалительными заболеваниями ЖКТ.

Заболевания щитовидной железы

Нарушение выработки гормонов щитовидной железы (ЩЖ) могут приводить к их избытку (гипертиреоз) или недостатку (гипотиреоз) в крови. При гипотиреозе пациент ощущает апатию и сонливость, быструю утомляемость, снижение памяти, испытывает трудности в концентрации внимания, депрессию, зябкость, плохо переносит холод, у него наблюдается интенсивное выпадение волос, ломкость ногтей, отечность, боль в мышцах, повышение массы тела при сниженном аппетите, запоры. При избыточной выработке гормонов пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, тремор конечностей, потливость, чувство жара и плохую переносимость жары, плаксивость, суетливость и раздражительность, снижение массы тела при повышенном аппетите, бессонницу.

Заболевания ЩЖ могут иметь стертую клиническую картину и протекать под масками других болезней.

У одних пациентов преобладает неврологическая симптоматика, у других повышается артериальное давление, у кого-то ведущими симптомами являются желудочно-кишечные расстройства – тошнота, метеоризм, запоры.

Ряд других соматических заболеваний, например, артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца, также могут лежать в основе жалоб, которые врач расценивает как дисфункцию вегетативной нервной системы (особенно, если на приеме пациент молодого возраста). Когда обследование не выявляет никаких органических нарушений, а лабораторные анализы находятся в пределах или на границе нормы, это не означает, что пациент «выдумывает» свое плохое самочувствие.

Функциональные расстройства нервной системы могут сопутствовать таким психическим расстройствам как панические атаки, тревожные или депрессивные расстройства и пр.

Паническое расстройство

Паническое расстройство – это распространенное заболевание, имеющее тенденцию к затяжному течению. Оно в 2-3 раза чаще наблюдается у женщин и начинается обычно в молодом возрасте. Основное проявление панического расстройства – повторяющиеся приступы тревоги, которые называют паническими атаками. Паническая атака – это необъяснимый, мучительный приступ плохого самочувствия, который сопровождается различными вегетативными симптомами, страхом и тревогой. Раньше таким пациентам часто выставлялся диагноз «ВСД с кризовым течением» или «симпатоадреналовый криз».

Присутствие у пациентов хотя бы четырех из приведенных ниже симптомов должно навести врача на мысль о возможном паническом расстройстве (а в некоторых случаях достаточно и двух):

- пульсация, сильное сердцебиение, учащенный пульс;

- потливость;

- озноб, тремор, ощущение внутренней дрожи;

- ощущение нехватки воздуха, одышка;

- удушье или затрудненное дыхание;

- боль или дискомфорт в левой половине грудной клетки;

- тошнота или дискомфорт в животе;

- ощущение головокружения, неустойчивость, легкость в голове или предобморочное состояние;

- ощущение деперсонализации и непонимание реальности происходящего;

- страх сойти с ума или совершить неконтролируемый поступок;

- страх смерти;

- ощущение онемения или покалывания (парестезии) в конечностях;

- ощущение прохождения по телу волн жара или холода.

Тревога при панической атаке может быть как выраженной, так и едва ощутимой – в этом случае на первый план выходят вегетативные симптомы. Продолжительность приступа составляет 15-30 минут.

Паническое расстройство характеризуется повторным возникновением панических атак, оно не обусловлено действием каких-либо веществ или соматическим заболеванием (нарушением ритма сердца, тиреотоксикозом, гипертоническим кризом), для него характерна постоянная озабоченность человека по поводу повторения атак. Обычно первая атака производит на пациента тягостное впечатление, приводит к постоянной тревоге и ожиданию повторов. Чем катастрофичнее человек оценивает первый эпизод (к примеру, считает, что у него развивается инфаркт или инсульт), тем тяжелее протекает паническое расстройство и тем быстрее могут присоединиться сопутствующие заболевания (депрессия, агорафобия, алкоголизм и др.).

Генерализованное тревожное расстройство

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) – это распространенная и устойчивая тревога и напряжение, которые не вызваны и не ограничены каким-либо окружающими обстоятельствами – так называемая «свободно плавающая тревога». Среди взрослого населения около 5% страдают таким расстройством, чаще пациентами являются женщины. Заболевание обычно проявляется в возрасте 20-35 лет.

ГТР может иметь хроническое течение с периодами обострений и ремиссий. Тревожное состояние при ГТР длится минимум 6 месяцев, не поддается сознательному контролю (пациент не в состоянии подавить тревогу усилием воли или рациональными убеждениями), а интенсивность переживаний несоразмерна с реальностью жизненных обстоятельств.

Основной симптом генерализованного тревожного расстройства – диффузная тревога, не связанная с конкретными ситуациями, то есть пациент постоянно напряжен в ожидании чего-то плохого, беспокоен, озабочен по разным причинам.

Другими симптомами являются раздражительность, повышенная бдительность, больному трудно сосредоточиться, он чувствителен к шуму. Заболеванию свойственно мышечное напряжение, которое сопровождается тремором конечностей, неспособностью расслабиться, повышенным мышечным тонусом, головной болью, ноющими мышечными болями.

При генерализованном тревожном расстройстве очень распространены симптомы, связанные с повышенной активностью вегетативной нервной системы: сухость во рту, трудности при проглатывании пищи и воды, дискомфорт в животе, метеоризм, диарея, тошнота. Пациенты жалуются, что им тяжело делать вдох, ощущают дискомфорт в области сердца, перебои в его работе, пульсацию шейных сосудов. Кроме того, описаны случай нарушения эрекции, снижения либидо, задержки менструации, учащенного мочеиспускания.

Депрессивное расстройство

Депрессия – одно из самых распространенных расстройств психики. Эпизоды депрессии характеризуются ежедневным плохим настроением и длятся не менее 2 недель. У пациента наблюдается снижение интереса к работе, семье, повышенная утомляемость. Человеку в депрессивном эпизоде трудно сосредоточиться, у него занижена самооценка, он пессимистичен, у него нарушаются аппетит и сон.

Депрессия может проходить в так называемой скрытой форме, когда на первый план выходит не сниженное настроение, а ощущение физического нездоровья.

Пациенты жалуются на отсутствие сил, разбитость, недомогание, отмечают появление неприятных ощущений или боли в теле, учащенное сердцебиение, тошноту, повышенную потливость. Врачи в таких случаях назначают ряд обследований и консультаций, и в случае обнаружения даже незначительных отклонений от нормы, никак не связанных с текущим состоянием пациента, начинают его лечить. Неправильно назначенное лечение не приводит к облегчению состояния пациента, но может стать причиной побочных эффектов и повысить тревожность. Именно таким пациентам часто ставят диагнозы «вегетососудистая дистония», «остеохондроз позвоночника», «кардионевроз» и др. Но если эти пациенты приходят на прием к психиатру, то обычно врач сразу понимает, что перед ним человек с депрессивным расстройством и назначает психофармакологическое лечение.

Диагностика при вегетососудистой дистонии

При подозрении на нарушения обмена железа в организме необходимо провести следующие обследования:

- общий анализ крови с определением гематокрита, уровня эритроцитов в крови, исследование уровня ретикулоцитов в крови с определением среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, определение размеров эритроцитов;

В сложных случаях проводят пункционную биопсию щитовидной железы, сцинтиграфию или компьютерную томографию.

К какому врачу обратиться при вегетососудистой дистонии

Лечение железодефицитной анемии обычно проводит

врач-терапевт

или врач общей

практики

. В сложных случаях требуется консультация гематолога и

эндоскописта

.

Лечением и дополнительной диагностикой заболеваний щитовидной железы занимаются

эндокринологи

.

Панические и депрессивные расстройства – сфера интересов врача-психиатра.

Что делать при вегетососудистой дистонии

Если вам поставили диагноз «вегетососудистая дистония», а назначенное лечение не дает результата, то следует сообщить об этом врачу и продолжить обследование.

Лечение вегетососудистой дистонии

Для коррекции анемии применяют препараты железа. Препарат и дозы назначаются индивидуально после сдачи анализов.

Лечение заболеваний щитовидной железы, связанных с недостатком или с избытком гормонов, требует назначения гормональных препаратов, хотя на начальных этапах можно ограничиться ведением здорового образа жизни. В тяжелых случаях нужна хирургическая операция.

В основе терапии психических расстройств лежит применение антидепрессантов (трициклических и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) и бензодиазепинов. Пациентам с ГТР рекомендовано комбинированное лечение, включающее медикаментозную терапию (психофармакотерапию) и психотерапию.

Источники:

- И.Е. Повереннова, А.В. Захаров Вегетативная дисфункция – актуальная проблема современности. Современная терапия и профилактика вегето-сосудистой дистонии // Ремедиум Приволжье. – 2014. – № 8. – С. 128.

- Клинические рекомендации «Железодефицитная анемия», Национальное гематологическое общество, Национальное общество детских гематологов и онкологов, Федерация лабораторной медицины, Российское эндоскопическое общество. – 2020.

- Клинические рекомендации «Гипотиреоз», Российская ассоциация эндокринологов. – 2021.

- Клинические рекомендации «Депрессивный эпизод, Рекуррентное депрессивное расстройство», Российское общество психиатров – 2021.

- Клинические рекомендации «Генерализованное тревожное расстройство», Российское общество психиатров – 2021.

- Клинические рекомендации «Паническое расстройство», Российское общество психиатров. – 2021.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Чем запивать лекарства, как алкоголь влияет на действие таблеток, к чему приводит передозировка витаминов и какие сочетания препаратов смертельно опасны? Вместе с доктором Ириной Кондратенко разбираем ошибки, из-за которых назначенное лечение не работает.

Ирина Кондратенко

функциональный диагност, заведующая КПО реабилитационного центра «Элеос»

Ошибка №1. Самовольно прекращать назначенный курс

— У каждой болезни есть своя продолжительность лечения. Одни препараты принимаются всего несколько раз, другие — более продолжительный промежуток времени, третьи — пожизненно. Игнорировать рекомендации врача по этому вопросу нельзя.

Самое рискованное — это «игры» с антибиотиками. Они назначаются определенным курсом, как правило, от 5 дней до месяца, — все зависит от тяжести болезни и особенностей организма.

Прерывание курса способствует резистентности бактерий, то есть они становятся нечувствительными к конкретному препарату. За временным улучшением состояния следует ухудшение. И в данной ситуации часто приходится назначать более сильный антибиотик, не знакомый бактериальной инфекции. Таким образом, после обычного трахеита рецидив (возврат болезни) приводит порой к синуситу, воспалению легких и другим осложнениям.

Крайне внимательно нужно подходить также к гормонотерапии. Здесь очень важно соблюсти дозы и интервалы приема, назначенные врачом. Иначе снова нависает угроза сложнейшего рецидива болезни.

Если легкомысленно отнестись к бета-блокаторам (которые часто назначают при лечении нарушения сердечного ритма и артериальной гипертензии), может начаться тахикардия, экстрасистолия и другие осложнения. Да и вообще, сроки употребления любых лекарств должны быть соблюдены и изменяться только по назначению врача.

Ошибка №2. Принимать лекарства в неправильное время

— При разработке препарата фармкомпании в обязательном порядке проводят соответствующие испытания (лабораторные и клинические). При этом исследуется биодоступность — в широком смысле количество лекарственного вещества, доходящее до места его действия в организме, определяются оптимальная доза и время употребления.

Одно лекарство лучше всего усваивается утром, другое — перед едой, третье — после и так далее. Строгие требования к этому вопросу указываются в инструкции, если жестких условий нет, вариант применения определяет доктор в зависимости от особенностей организма конкретного пациента. Так, пищеварительные ферменты рекомендовано принимать во время еды, некоторые гормональные препараты часто назначаются утром за 30 минут до еды (именно в это время надпочечники особенно активны).

Малейшее отступление от правил времени употребления лекарств может привести к:

- снижению эффективности препарата;

- повышению вероятности побочных эффектов.

Ошибка №3. Запивать таблетки не водой

— Все же лучше не отступать от классики. Причем вода должна быть комнатной температуры. Слишком горячая температура может уменьшить в лекарстве действующие вещества, слишком холодная приведет к спазму сосудов и замедлению процессов всасывания.

Молоко многие препараты нейтрализует. То есть смысл в их приеме просто теряется.

В кофе и чае много активных веществ (таких, как танины, кофеин). Нередко они также приводят к сосудосуживающему эффекту и необходимые вещества хуже усваиваются.

Цитрусовый сок (особенно грейпфрутовый) тормозит влияние лекарств на рецепторы и опять-таки ухудшает всасывание и даже может спровоцировать проявление побочных действий.

Важно:

— Запивать лекарства необходимо большим количеством воды, особенно, если нужно выпить несколько таблеток одну за одной.

Наш пищевод имеет интересную анатомическую особенность — в области желудка располагается расширение (как карман). Часто таблетки задерживаются именно в данной зоне, потому что жидкости просто не хватает, чтобы протолкнуть их дальше. Из-за этого появляется дискомфорт (например, изжога), и препарат действует медленно. Два-три глотка — это мало. Чтобы перестраховаться, выпивайте хотя бы полстакана или стакан воды.

Ошибка №4. Сочетать алкоголь с приемом лекарств

— При сочетании алкоголя и препарата мы получаем усиление или ослабление эффекта либо провоцируем интоксикацию организма.

Знаю случай, когда пациент принял антибиотик и в тот же день выпил много алкоголя. Мужчина получил сильнейший токсический гепатит, который быстро спрогрессировал до цирроза печени. Была свидетелем и такой ситуации, когда нестероидное противовоспалительное средство вместе с алкоголем вызвало крапивницу и отек Квинке.

Ни в коем случае нельзя совмещать алкоголь и психотропные препараты. Их действие в таком случае становится непредсказуемым. Вплоть до смертельного исхода.

Как правило, больше всего страдают:

- печень;

- поджелудочная железа;

- почки.

Ошибка №5. Забывать о том, что некоторые лекарства не сочетаются

— Первое правило грамотного пациента — рассказать каждому из врачей, к которому он приходит по разным проблемам, о том, какие лекарства он принимает. Хотя, конечно, хороший специалист должен поинтересоваться этим самостоятельно.

К счастью, фатально не совместимых препаратов крайне мало. И все же, если сочетать, например, некоторые препараты, обладающие сорбирующим действием, с гипотензивными препаратами, всасывание последних будет сводиться к нулю. А вот эуфиллин и сердечные гликозиды — крайне опасная пара, которая может привести к остановке сердца! Обязательно советуйтесь с врачом.

Ошибка №6. Увеличивать или уменьшать дозировку без назначения доктора

— Как врач я стараюсь объяснять пациентам, когда они почувствуют действие препарата (сразу, через день или через неделю), чтобы человек понимал, что с ним происходит.

Например, люди с проблемами повышенного давления стремятся быстро понизить его при очередном скачке практически до идеального, глотая одну таблетку за другой. Хотя для организма это сильный стресс. Давление нужно сбивать постепенно.

При назначении дозировки врач учитывает уровень проблемы, пульс, давление, возраст, вес и другие особенности организма пациента. Своевольное увеличение дозы без учета данных параметров нередко приводит к ухудшению состояния и различным осложнениям.

Особенно опасно шутить с:

- антибиотиками;

- гипотензивными препаратами;

- гормонами;

- обезболивающими препаратами (так, передозировка анальгина приводит к ухудшению состояния крови).

Ошибка №7. Самолечение

— Чаще всего люди любят сами себе назначать витамины. Многие из них продаются без рецепта, значит, абсолютно безопасны? Это вовсе не так.

«Плохо себя чувствую — куплю поливитамины», — думает человек. Однако сегодня все чаще говорят о том, что неправильное их применение ведет к провоцированию онкозаболеваний. Почему? Если организм ослаблен, он совершенно не подготовлен ко встрече с теми самыми витаминами.

При паразитарной причине плохого самочувствия или при начальных стадиях онкологии поливитамины лишь ускорят процесс «цветения» проблемы. В общем, они становятся дополнительным источником питания для враждебных клеток или микроорганизмов.

Витамины группы В нередко вызывают аллергию. Опять-таки — почему? В желудке содержатся грибы, паразиты, из-за которых и проявляется такая реакция. Восстанавливаем микрофлору — исчезает и отрицательная реакция на данные витамины, которые организму очень нужны.

Всеми любимый витамин С тоже не так безобиден. Если у вас склонность к тромбозам, густая кровь, витамин С способен усугубить ситуацию, так как способствует сгущению крови.

Осторожным стоит быть также с железом. Если у вас анемия, совсем необязательно, что вызывает ее именно недостаток этого элемента. А вот переизбыток откладывается в печени, почках, легких и других органах и, как ржавчина, оседает на стенках сосудов.

Мы часто слышим и о дефиците витамина D в нашем организме из-за недостатка солнечного света. Да, это так. Но нужно точно знать, каков его уровень, и правильно выбрать подходящую форму применения. Избыток данного витамина ведет к появлению камней в почках и к другим проблемам.

Если вспомнить о микроэлементе К (калий), его переизбыток провоцирует сбои в работе сердца. В общем, говорить на эту тему можно бесконечно.

Вторая народная забава — травы. Они кажутся безобидными лишь на первый взгляд. Лечение всевозможными сборами — это целая наука. По незнанию ими можно очень серьезно себе навредить.

Первое: ни в коем случае не покупайте травы у поставщиков и обычных людей, у которых нет соответствующей лицензии! Почти любой сбор можно найти в аптеках, где отслеживаются необходимые нормы изготовления и хранения.

Второе: прежде чем начинать прием того или иного отвара, посоветуйтесь с врачом, внимательно прочитайте инструкцию.

Приведу пример. Хорошо знакомый многим зверобой действительно улучшает вкус чая и обладает полезными свойствами, но: ухудшает перистальтику кишечника, может вызвать атонию кишечника, влияет на всасываемость многих препаратов, возбуждает нервную систему. И такие скрытые минусы имеются практически у всех трав.

Учитесь на чужих ошибках, будьте внимательны к своему организму, и он вас отблагодарит.

Фото: Ирина Забирашко

Алексенцева Татьяна Сергеевна

Ведущий врач

Терапевт

Слабость – это субъективное ощущение недостатка энергии в бытовых ситуациях. Жалобы на слабость возникают обычно тогда, когда действия, до сих пор привычные и естественные, вдруг начинают требовать особенных усилий.

Слабость часто сопровождается такими симптомами как головокружение, рассеянность внимания, сонливость, головные или мышечные боли.

Усталость в конце трудового дня или после выполнения большой или сложной работы нельзя считать слабостью, поскольку такая усталость естественна для организма. Обычная усталость проходит после отдыха, отлично помогают здоровый сон и правильно проведенные выходные. Но если сон не приносит бодрости, и человек, только что проснувшись, уже чувствует себя утомлённым, то есть повод обратиться к врачу.

Причины слабости

Слабость может быть вызвана рядом причин, в числе которых:

- авитаминоз. Часто слабость вызывается недостатком витамина B12, который необходим для выработки красных кровяных телец (эритроцитов) и предотвращения анемии, а также важен для роста клеток. Дефицит витамина B12 приводит к развитию анемии, которая считается наиболее частой причиной общей слабости. Ещё один витамин, дефицит которого приводит к развитию слабости, – это витамин D. Этот витамин вырабатывается организмом под воздействием солнечного света. Поэтому осенью и зимой, когда световой день короток, а солнце показывается не часто, недостаток витамина D может быть причиной навалившейся слабости;

- депрессия;

- заболевания щитовидной железы. Слабость может наблюдаться как при повышенной функции щитовидной железы (гипертиреозе), так и при пониженной функции (гипотиреозе). При гипотиреозе, как правило, отмечается слабость в руках и ногах, что описывается пациентами как «всё валится из рук», «ноги подкашиваются». При гипертиреозе наблюдается общая слабость на фоне других характерных симптомов (нервной возбудимости, дрожания рук, повышенной температуры, учащенного сердцебиения, похудания при сохранении аппетита);

- вегето-сосудистая дистония;

- синдром хронической усталости, свидетельствующий о крайнем истощении запаса жизненных сил;

- глютеновая энтеропатия (глютеновая болезнь) – неспособность кишечника переваривать клейковину. Если при этом человек употребляет продукты, приготовленные из муки – хлеб, выпечку, макароны, пиццу и т.д. – развиваются проявления расстройства желудка (метеоризм, диарея), на фоне которых наблюдается постоянная усталость;

- сахарный диабет;

- заболевания сердечно-сосудистой системы;

- онкологические заболевания, В этом случае слабости обычно сопутствует субфебрильная температура;

- недостаток жидкости в организме. Слабость часто приходит летом при жаркой погоде, когда организм теряет много воды, а восстановить вовремя водный баланс не получается;

- некоторые медицинские препараты (антигистамины, антидепрессанты, бета-блокаторы).

Также приступ слабости может быть в случае:

- травмы (при большой кровопотере);

- мозговой травмы (в сочетании с неврологическими симптомами);

- менструации;

- интоксикации (в том числе при инфекционном заболевании, например гриппе).

Слабость и головокружение

Головокружение довольно часто возникает на фоне общей слабости. Сочетание этих симптомов может наблюдаться в случае:

- анемии;

- нарушения мозгового кровообращения;

- резкого повышения или понижения артериального давления;

- онкологических заболеваний;

- стрессов;

- у женщин – во время менструации или климакса.

Слабость и сонливость

Пациенты часто жалуются на то, что им хочется спасть, а сил на нормальную жизнедеятельность не хватает. Сочетание слабости и сонливости возможно по следующим причинам:

- недостаток кислорода. Городская атмосфера бедна кислородом. Постоянное пребывание в городе способствует развитию слабости и сонливости;

- понижение атмосферного давления и магнитные бури. Люди, которые чутко реагируют на изменения погоды, называются метеозависимыми. Если Вы метеозависимы, плохая погода может быть причиной Вашей слабости и сонливости;

- авитаминоз;

- плохое или неправильное питание;

- гормональные нарушения;

- злоупотребление алкоголем;

- синдром хронической усталости;

- вегето-сосудистая дистония;

- другие заболевания (в том числе инфекционные — на ранних стадиях, когда иные симптомы ещё не проявились).

Слабость: что делать?

Если слабость не сопровождается какими-либо тревожащими симптомами, Вы можете добиться улучшения самочувствия, соблюдая следующие рекомендации:

- обеспечьте себе нормальную продолжительность сна (6-8 часов в сутки);

- соблюдайте распорядок дня (ложитесь спать и вставайте в одно и то же время);

- постарайтесь не нервничать, избавьте себя от стресса;

- занимайтесь физкультурой, обеспечьте себя оптимальную физическую нагрузку;

- больше бывайте на свежем воздухе;

- оптимизируйте питание. Оно должно быть регулярным и сбалансированным. Исключите жирную пищу. Если у Вас лишний вес, постарайтесь от него избавиться;

- следите за тем, чтобы пить достаточно воды (не меньше 2 литров в день);

- бросьте курить и ограничьте употребление алкоголя.

Есть вопросы?

Оставьте телефон –

и мы Вам перезвоним

Когда при слабости надо обращаться к врачу?

Если слабость не проходит в течение нескольких дней или, тем более, держится более двух недель, обязательно надо обратиться к врачу.

Не стоит медлить с обращением к врачу и в случае, когда слабость сопровождается такими симптомами, как:

- одышка;

- кашель;

- жар, озноб, повышение температуры;

- расстройство желудка;

- резкое снижение веса;

- изменение настроения, апатия, депрессия.

К какому врачу обращаться по поводу слабости?

Если слабость является основной жалобой, то лучше всего прийти на консультацию к врачу общей практики (терапевту или семейному врачу).

Если на фоне слабости есть проблемы с желудком, можно обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

Если слабость сопровождается болью или дискомфортом в области сердца, надо обращаться к врачу-кардиологу.

Будьте готовы к тому, что Вас для консультаций могут направить к врачам таких специальностей как гематолог, онколог, невролог, эндокринолог, психотерапевт.

Повышение температуры тела (Т.) – это защитная реакция организма на развивающийся патологический процесс или проникшую инфекцию. Высокая температура снижает активность вредоносных микроорганизмов, одновременно ускоряя обмен веществ, кровоток, способствуя производству антител.

Однако такое состояние увеличивает нагрузку сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, повышает вязкость крови, нарушая кровообращение и т. д.

Чаще всего повышение температуры тела (лихорадка) у взрослого человека сопровождается кашлем, насморком, головной болью, ломотой в костях и другими неприятными симптомами и сигнализирует о каком-то инфекционном заболевании, воспалительном процессе или другой патологии. По совокупности признаков недомогания врач может поставить диагноз и начать лечение. Но иногда температура повышается «сама по себе», и никаких других симптомов какое-то время не обнаруживается. В такой ситуации болезнь, если она есть, труднее распознать и вовремя принять меры.

Самой «правильной» мы привыкли считать Т. 36,6°С. На самом деле, диапазон нормы довольно широкий: от 36 до 37,2. Причем крайние цифры часто являются наследственной особенностью.

В зависимости от степени отклонения Т. от нормы рассматривают субфебрильную температуру (или повышенную Т. низкого уровня), 37,2-37,8°С (иногда диапазон немного расширяют до 37-38). Такая Т. не опасна, если она держится недолго, однако длительное повышение может быть показателем серьезного заболевания.

Т. от 38 до 40 градусов считается повышенной Т. среднего уровня, а более 40 градусов – высокого уровня. При Т. больше 42,2°С человек теряет сознание, это состояние опасно для жизни.

Когда повышение температуры не опасно?

В некоторых случаях кратковременный подъем температуры (гипертермия) не опасен:

· при переутомлении, стрессе, а также сильных эмоциональном подъеме,

· после занятий спортом или танцами, бани, сауны или употребления горячих напитков

· после излишнего пребывания на солнце,

· после прививки,

· при вегетососудистой дистонии,

· при гормональном всплеске в период овуляции у женщин,

· В вечернее время: к ночи градусник может показать на 0,5-1 градус больше нормы,

· В подростковом и юношеском возрасте, в период бурного роста, особенно у мальчиков и юношей и т. д.

Признаки температуры (когда нет градусника)

Повышение Т., особенно, если нет никаких дополнительных симптомов, не всегда можно заметить. Мы можем подумать, что просто устали, не выспались и т. д. Даже если под рукой нет градусника, можно попросить кого-то пощупать вам лоб и проверить, не горячий ли он.

Если вам кажется, что в помещении жарко или холодно, а окружающим вполне комфортно, это также может быть признаком повышения Т.

Насторожить должно внезапное покраснение щек, если нет аллергии или сильной жары, причина может быть именно в высокой Т. Еще один признак – изменение цвета мочи до ярко-оранжевого или коричневого. Также может увеличиться частота дыхания.

Если вы знаете свой пульс в норме, то посчитайте его при подозрении на подъем Т. Каждый градус увеличивает частоту пульса примерно на 10 ударов, то есть, если ваш обычный пульс до 80 ударов/мин, Т. 38 градусов поднимет частоту пульса до 100 ударов/мин.

Нужно ли сбивать высокую температуру

Считается, что пока градусник показывает ниже 38.5°С, сбивать температуру не нужно, это может помешать организму мобилизовать иммунную систему для борьбы с болезнью. Однако, если человек тяжело переносит повышенную Т., можно принять жаропонижающее средство, желательно, посоветовавшись с врачом.

Стоит учесть, что при Т., близкой к 39˚C, работа ЖКТ нарушается и лекарство не всасывается в желудок, особенно, если запить его холодной водой. В такой ситуации лучше использовать жаропонижающий препарат в виде суппозитория (свечки), он быстро попадет в кровь и эффективно снизит жар.

При любом повышении Т., даже если больной легко его переносит, повышается риск обезвоживания организма, поэтому необходимо обильное теплое питье.

Почему поднимается температура

За поддержание температуры тела человека в нужном диапазоне (терморегуляцию) отвечают главным образом вегетативная нервная система и гипоталамус, небольшой, но очень важный участок лобной доли головного мозга, а также другие зоны головного и спинного мозга.

Терморегуляция имеет две фазы: химическая (обменные процессы в организме) обеспечивает повышение температуры, физическая – понижение с помощью дыхания и потовыделения с поверхности кожи.

При нарушениях в работе гипоталамуса или функционировании вегетативной нервной системы терморегуляция может нарушаться.

Однако гораздо чаще Т. повышается по другим причинам:

· Вирусные (в т. ч. ОРВИ), бактериальные и грибковые заболевания, гнойные и инфекционные.

Если Т. в течение дня самопроизвольно колеблется, опускаясь до нормы, это может быть симптомом туберкулеза или развития абсцесса (нагноения). Когда высокая Т. держится несколько дней, плавно понижаясь, это возможно при инфекциях мочеполовой системы, а также некоторых дегенеративных заболеваниях ЦНС, малярии и др.

· Переломы, ушибы, растяжения, разрыв связок и кожные повреждения.

· Доброкачественные и злокачественные новообразования.

· Эндокринные заболевания, в том числе, тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы).

· Заболевания крови.

· Аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.

· Хронический пиелонефрит (если повышенная Т. в диапазоне 37-38°С держится свыше 14 дней, необходимо обратиться к врачу), пиелонефрит.

· Аппендицит.

· Глистные инвазии.

· Аллергические реакции.

· Инфекционный эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца, миокардит – воспаление сердечной мышцы.

· Менингококковая инфекция, очень опасное заболевание, первый симптом – резкий подъем Т. до 40°C.

· Прием некоторых лекарственных средств и лечебных процедур.

· Послеоперационная реабилитация.

· Синдром хронической усталости, неврозы, психические и неврологические расстройства и т. д.

В зависимости от диапазона повышения Т. врач может предположить, какой может быть причина этого и назначить необходимые исследования для установления точного диагноза.

Например, температура 37 без симптомов у взрослого или близкая к ней может быть вариантом нормы, но также сигнализировать об ослаблении иммунитета, у женщин о наступлении беременности, переутомление, депрессии, а также о наличии венерического заболевания.

Температура до 38 без симптомов у взрослого

Повышенная Т. от 37,5 до 38°C главным образом свидетельствует о следующих патологиях:

· Заболевания щитовидной железы.

· Туберкулез.

· Аллергия.

· Неврологические заболевания.

· Онкологические болезни.

· Пневмония (воспаление легких).

· Некоторые заболевания ЖКТ.

· Гепатит А.

· Иммунные расстройства, в том числе аутоиммунные болезни.

· Эндокардит, миокардит.

· Инфекции мочеполовой сферы.

· Вирусные инфекции, острые и хронические.

Температура выше 38°C

Если такое повышение Т. длится больше трех дней, это может служить симптомом:

· Ревматизма.

· Вегетососудистой дистонии.

· Воспаления легких.

При сохранении такой Т. долго (недели ли месяцы) велика вероятность развития злокачественного новообразования, лейкоза, тяжелых эндокринных патологий или диффузных изменений в печени или органах дыхания.

Температура выше 39°C

Это может служить симптомом ОРВИ, наличия новообразования, сильной аллергической реакции, менингококковой инфекции или тяжелых воспалительных процессов. Возможна реакция на тепловой удар, прививку, кишечные инфекции или отравление. Нужно обязательно вызвать врача.

Что делать при высокой температуре

Обычно резкий подъем температуры сопровождается ознобом, в это время нужно тепло одеться и укутаться. Когда Т. поднялась, больному становится жарко и нужно одеться в более легкую одежду. Помещение, где находится больной надо часто проветривать, чтобы в нем был свежий воздух.

Нужно больше пить, лучше всего морс из ягод, например, клюквы, чай с лимоном, компот, сок, но не концентрированный.

Жаропонижающие препараты нужно принимать в строгом соответствии с инструкцией, а лучше – по назначению врача.

Важно помнить, что повышение Т. – это один из симптомов какого-то нарушения в организме, и в первую очередь бороться надо не с температурой, а с причиной ее возникновения.

https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=3990

https://www.ayzdorov.ru/lechenie_visokaya_temperatyra_vzroslie.php

https://www.fdoctor.ru/simptom/temperatura/

Консультация врача-кардиолога, к.м.н., первичная 6 240 руб.

Консультация врача-кардиолога, к.м.н., повторная 4 360 руб.

Консультация врача-кардиолога, д.м.н./профессора 9 990 руб.

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (триплексное сканирование аорты и ее ветвей) 4 400 руб.

Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы (УЗИ нижней полой вены и ее притоков (выполненное д.м.н., профессором) 6 600 руб.

Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы (УЗИ нижней полой вены и ее притоков) 4 400 руб.

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗИ артерий нижних конечностей (УЗТГ- измерение давления на одной в/к и лодыжечного давления на обеих н/к при ультразвуковой допплерографии; ТС – триплексное сканирование артерий н/к.) (выполненное д.м. 11 000 руб.

Консультация врача-гастроэнтеролога, к.м.н., первичная 6 240 руб.

Консультация врача-гастроэнтеролога, к.м.н., повторная 4 360 руб.

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, д.м.н./профессора 17 010 руб.

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, к.м.н., первичный 6 240 руб.

Консультация врача-ревматолога, д.м.н./профессора 9 990 руб.

Консилиумное экспертное решение (для пациентов, нуждающихся в проведении хирургического лечения сердца и сосудов) (в составе сердечно-сосудистого хирурга, эндоваскулярного хирурга, сосудистого хирурга, кардиолога, эндокринолога и пр.) 13 200 руб.

Запись и расшифровка ЭКГ с использованием 12-ти канального электрокардиографа 2 550 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (Суточное мониторирование ЭКГ до 24 часов при непрерывной записи) 5 790 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (48-часовое ЭКГ-мониторирование) 7 700 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (24-часовое ЭКГ мониторирование + дыхание) 6 600 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (48-часовое ЭКГ мониторирование + дыхание) 9 900 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (72-часовое ЭКГ мониторирование + дыхание) 13 200 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (120-часовое ЭКГ-мониторирование + дыхание) 17 600 руб.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер) (24-часовое ЭКГ-мониторирование (12 отведений) 8 800 руб.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) (Суточное мониторирование АД до 24 часов при непрерывной записи) 5 430 руб.

Эхокардиография (ЭхоКГ/УЗИ сердца) 6 600 руб.

Эхокардиография с физической нагрузкой (Стресс-электрокардиография (Тредмил-тест с ЭКГ) 7 700 руб.

Эхокардиография с физической нагрузкой (Стресс-эхокардиография с тредмил-тестом и эхокардиографией по короткому протоколу) 11 000 руб.

Эхокардиография с физической нагрузкой (Стресс-эхокардиография с тредмил-тестом и эхокардиографией по расширенному протоколу) 16 500 руб.

Дуплексное сканирование вен или артерий (Ультразвуковая допплерография артерий или вен 2-х конечностей (выполненное д.м.н., профессором)) 8 470 руб.

Дуплексное сканирование вен или артерий (Ультразвуковая допплерография артерий или вен 2-х конечностей) 6 270 руб.

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (триплексное сканирование аорты и ее ветвей) (выполненное д.м.н., профессором) 6 600 руб.

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗИ артерий нижних конечностей (УЗТГ- измерение давления на одной в/к и лодыжечного давления на обеих н/к при ультразвуковой допплерографии; ТС – триплексное сканирование артерий н/к.) 7 700 руб.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен (УЗТС брахиоцефальных артерий и вен (УЗДГ-измерение АД и ВД на обеих в/к, пробы с отведением в/к при УЗДГ; ТС Б/Ц артерий и вен шеи с функциональными пробами; ТКДГ артерий и вен с функциональными проба 11 000 руб.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен (УЗТС брахиоцефальных артерий и вен (УЗДГ-измерение АД и ВД на обеих в/к, пробы с отведением в/к при УЗДГ; ТС Б/Ц артерий и вен шеи с функциональными пробами; ТКДГ артерий и вен с функциональными проба 8 800 руб.

Консультация врача-ревматолога, к.м.н., первичная 6 240 руб.

Консультация врача-ревматолога, к.м.н., повторная 4 360 руб.

Боли в суставах: расширенное обследование (АСЛ-О, С-реактивный белок,ревматоидный фактор,Остеокальцин,Дезоксипиридинолин (моча),Паратиреоидный гормон, АТ класса IgA, IgG к антигенам 18 220 руб.

Антитела к ревматоидному фактору (RF) IgM, качественное определение 2 300 руб.

Ревматоидный фактор, IgA (РФ IgA, Rheumatoid Factor, RF, IgA) 2 090 руб.

Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний 4 440 руб.

Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) 1 060 руб.

Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) 1 130 руб.

Исследование функции внешнего дыхания 4 530 руб.

Функция внешнего дыхания и газы крови 6 000 руб.

Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком 7 550 руб.

Гастроскопия «во сне» 14 470 руб.

Гастроскопия + Колоноскопия «во сне» 24 150 руб.

Гастропанель (Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, anti-Helicobacter pylori IgG) 10 890 руб.

«Ответственность пациента и врача за процесс лечения»

- Печать

С 2007 года по решению Европарламента 18 апреля ежегодно проходит день защиты прав пациента. Данный день возник из-за необходимости повысить степень осведомленности и информированности пациентов об их правах в процессе получения медицинской помощи. Знание пациентами своих прав увеличивает активность их участия в процессе лечения, делая их партнерами врача, что значительно увеличивает качество и бережность оказания медицинской помощи.

В действительности за процесс лечения пациент несет такую же ответственность (а иногда больше) как и врач. Именно он осознает потребность в получении медицинской помощи, он выбирает, обратиться ли к врачу или заняться самолечением, пациент делает выбор – соблюдать ли назначенное лечение или нет. Во многом ответственность за сохранение здоровья лежит на человеке, обратившимся за медицинской помощью, поэтому от степени его информированности в собственных правах, от его активности и заинтересованности в процессе лечения зависит и его результат.

Но всегда ли пациент и врач имеют равную активность? Рассмотрим две основные существующие модели отношений врача и пациента в зависимости от степени распределения ответственности между ними.

Первая модель взаимоотношений врача и пациента – «Директивный врач» и «Подчиняющийся пациент». В этой модели главным участником, обладающим достаточными научными знаниями для оказания качественной медицинской помощи, определенно, является врач. Такая модель популярна, потому что врачу испокон веков приписывается главенствующая позиция. В древности она достигала степени поклонения высшей силе. Такая позиция очень удобна и, действительно, может повышать эффективность работы врача и пациента в том случае, когда компетентный врач точно уверен в назначенном плане лечения. Она сокращает время на получение медицинской услуги за счет безоговорочного выполнения всех предписаний. Минусы данного типа взаимодействия в том, что у пациента формируется пассивная позиция.

При таком распределении ролей вся ответственность за результат лежит на специалисте. Пациент в этом случае – пассивный объект получения медицинской помощи, не включающийся в процесс, а лишь получающий услугу. Опасность для пациента здесь заключается в том, что степень ориентированности в проблеме у него низкая, что не дает ему возможность анализировать информацию о лечении, принимать собственное решение и делать выбор исходя из анализа своего состояния и собственных потребностей. Таким образом пациент с пассивной позицией в лечении не осознает необходимости личных действий по повышению качества жизни и здоровья, всецело полагаясь на врача. Это может приводить к снижению эффективности лечения, так как врач не получает обратную связь от пациента, на которую должен ориентироваться.

Вторая модель взаимодействия врача и пациента – «Равноправные партнеры». При такой модели ответственность за процесс лечения распределяется между врачом и пациентом поровну. Оба находятся в активной позиции и несут ответственность за собственные решения и выбор. Врач ориентирует пациента в ситуации: информирует о состоянии и его причинах, оповещает о возможных исходах и способах лечения, предлагает набор существующих альтернатив. Пациент несет ответственность за выбор одного из предложенных врачом варианта лечения, за проявление активного интереса о состоянии своего здоровья и особенностях заболевания, за соблюдение правил выбранного лечения.

В данной модели пациент такой же активный участник процесса, он знает, на что он имеет право при получении медицинских услуг, знает зону своей ответственности за результат лечения. В данном типе взаимоотношений трудностью является то, что врачу потребуется уделить больше времени на процесс общения с пациентом о его состоянии, особенностях и механизмах протекания болезни, существующих методах лечения и т.п. Плюсы данной модели заключаются в гуманном и уважительном отношении к пациенту как к свободной, активной и ответственной личности, имеющей право на получение и выбор медицинской услуги и влияющей на ее результат.

Ведь именно от пациента зависит, будет ли он в конечном итоге соблюдать все предписания, назначенные врачом.

В современном мире, полном различной многоуровневой и противоречивой информации, очень сложно оставаться пассивным наблюдателем. Активный подход к собственной жизни и здоровью означает принятие ответственности за себя и свою жизнь в противовес поиску причин происходящих с нами событий в окружающих людях и обстоятельствах.

Активный выбор повышает степень удовлетворенности жизнью, так как он исходит из ценностей личности, ее потребностей и интересов. Здоровье каждого – это его заслуга, а активная позиция пациента по отношению к своему заболеванию – это залог успешного лечения.

Материал подготовлен медицинским психологом Анастасией Леденцовой

ОРЗ — самое распространенное заболевание в России: дети пропускают детский сад и занятия в школе в 80% случаев именно из-за заболеваемости респираторной инфекцией. Взрослые болеют ОРВИ хотя бы дважды в год.

В основном болезнь, называемая в быту простудой, протекает легко. Но в ряде случаев ее следствием становятся тяжелые осложнения, а некоторые больные даже погибают. Поэтому важно знать симптомы вирусных инфекций и особенности их лечения.

Что такое ОРВИ?

ОРВИ (ОРЗ) – это огромная группа заболеваний, вызываемых ДНК и РНК-содержащими вирусами. Возбудители поражают дыхательную систему и передаются воздушно-капельным путем. Заболевание всегда возникает резко и протекает с ярко выраженными симптомами насморка.

Респираторные вирусные инфекции — серьезная проблема здравоохранения и экономики во всем мире. Высокая инфекционность этой группы вирусов напрямую обусловлена легкостью передачи, особенно в больших группах людей. Поэтому во время вспышек ОРВИ, включая грипп, врачи рекомендуют применять принципы активной профилактики (защитная вакцинация), а в период нарастания заболеваемости еще и пассивной профилактики (изоляция инфицированных, гигиена).

Статистика по ОРВИ

Симптомы респираторной инфекции — одна из наиболее распространенных причин посещения терапевтов. По статистике, взрослый человек имеет в среднем 4 эпизода ОРЗ в год, и до 8 у детей. Также стоит подчеркнуть сезонность этих заболеваний, с пиком в период с осени до весны (в месяцах ноябрь – апрель). При этом можно последовательно переболеть разными вирусными инфекциями или одновременно несколькими, включая сочетание вирусной и бактериальной.

Респираторные инфекции — основная причина невыхода в детсад, школу и на работу. Это связано со значительными экономическими потерями, к которым следует добавить значительные затраты на медицинские услуги.

По данным ВОЗ, респираторные вирусы — причина подавляющего большинства случаев острого воспаления верхних дыхательных путей (60-90% случаев в разных регионах), независимо от возраста пациента. Их высокая заразность обусловлена непосредственно легкостью передачи, особенно в учебных заведениях, автотранспорте, медицинских учреждениях, торговых центрах.

Заражение и возбудители ОРВИ

Дыхательная система подвергается постоянному воздействию факторов окружающей среды, являясь основным шлюзом для проникновения патогенных возбудителей в организм. Быстрый и эффективный клеточный и гуморальный ответ, индуцированный в легких здорового человека после контакта с микроорганизмами, значительно снижает риск проникновения микробов на эпителий.

Основные причины развития вирусных респираторных инфекций — около двухсот nbgjd различных вирусов:

- вирусы, вызывающие грипп, парагрипп, птичий и свиной грипп;

- аденовирус, коронавирус;

- риновирус, пикорнавирус;

- бокавирус и др.

Источник заражения — больной в инкубационном и продромальном (первичные симптомы) периодах, когда концентрация вирусов в биологических секретах максимальна. Путь передачи инфекции воздушно-капельный: инфекция распространяется с мелкими частицами слизи и слюны при чихании, кашле, разговорах, крике.

Заразиться можно через посуду и предметы домашнего обихода, грязные руки, пищу, загрязненную вирусами. Восприимчивость к вирусной инфекции различна – особенно податливы люди с низким иммунитетом.

Способствуют развитию болезни факторы, снижающие иммунитет:

- стресс;

- плохое питание;

- переохлаждение;

- наличие хронических заболеваний;

- неблагоприятная экология.

Особенности распространения респираторных вирусов

Термин «респираторные вирусы» используется для описания группы, включающей порядка 200 типов вирусов, отличающихся особым тропизмом к дыхательной системе.

Таблица 1. Распространенные вирусы, вызывающие ОРВИ

| Группа вирусов | Статистика, % случаев инфекции |

| Риновирусы (hRV) | 30-50 |

| Коронавирусы (hCoV) | 10-15 |

| Вирусы гриппа (FluAV и FluBV) | 5-15 |

| Респираторно-синцитиальный вирус (hRSV) | 5-10 |

| Метапневмовирусы (hMPV), бокавирус (hBOV) | 6% |