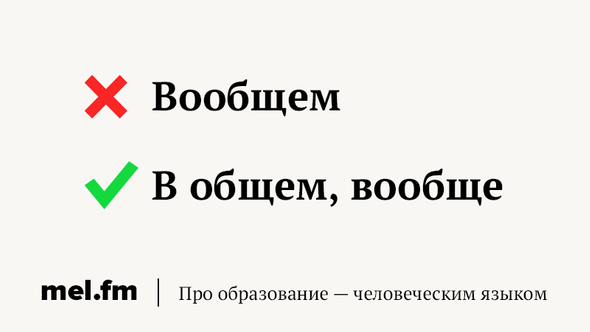

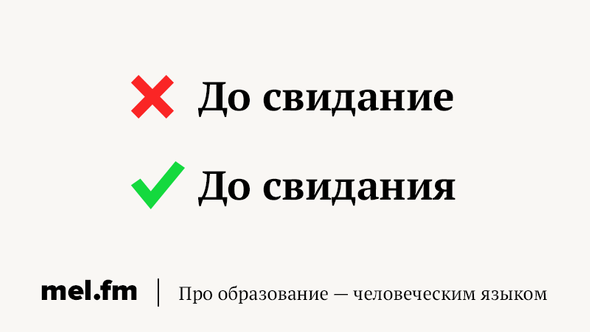

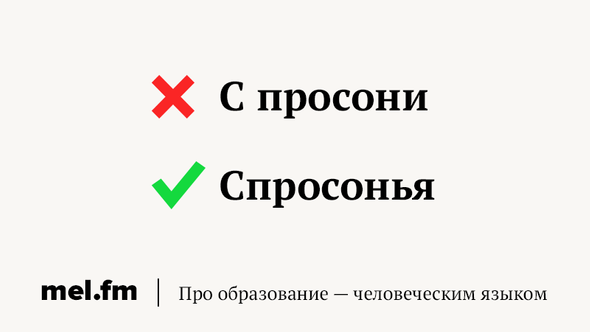

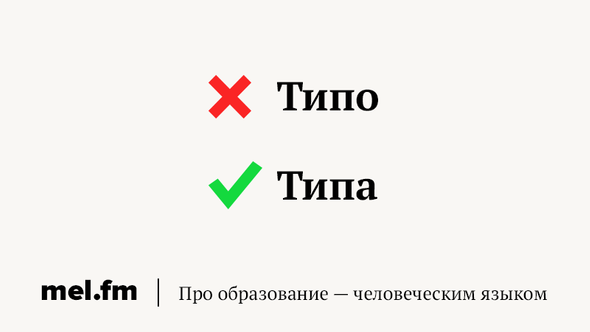

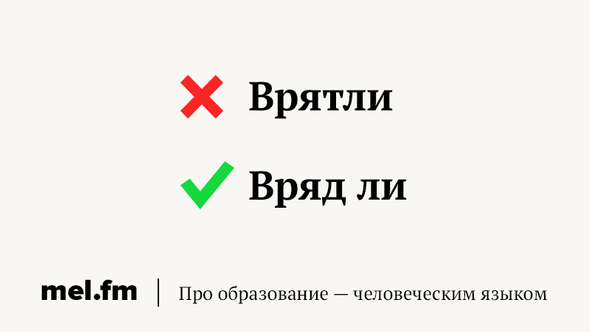

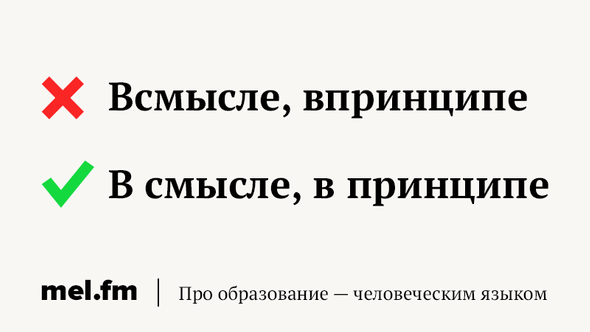

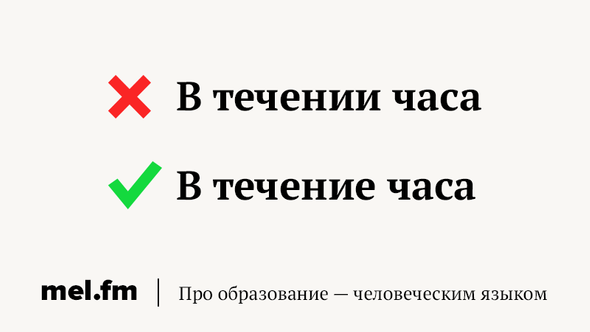

І – орфографическая ошибка

Это ошибки в словах (буквенные, постановка дефиса, слитное и раздельное написание) (Орфография)

Как (-) то рас пашол снег. Прелители грачи. Учиникам пара здавать икзамены. Он неуспел ра(с)строит(ь)ся.

V – пунктуационная ошибка

Это ошибки в постановке знаков препинания (запятая, точка, тире, двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки, точка с запятой, кавычки, скобки, троеточие) (Синтаксис)

Когда солнце встало(,) он увидел свою ошибку. Многие писатели(,) художники(,) певцы с радостью откликнулись на приглашение. Билет(,) купленный дядей на прошлой неделе(,) оказался недействительным. Каждый день (–) это возможность изменить мир к лучшему. Все(:) деревья, кусты, листва на земле (–) трепетало от порывистого ветра. Инспектор ответил(: «)Я не согласен(»).

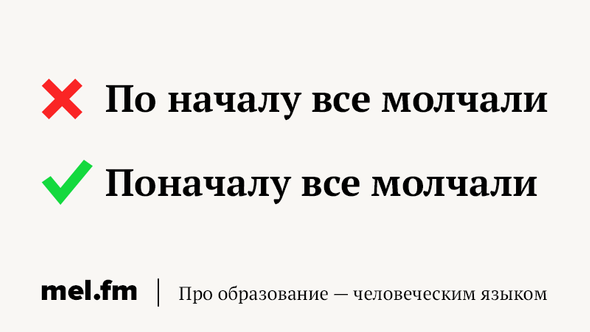

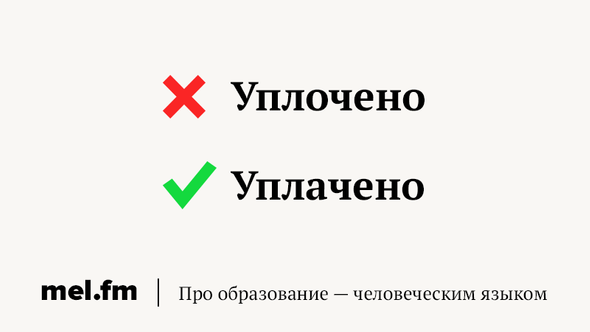

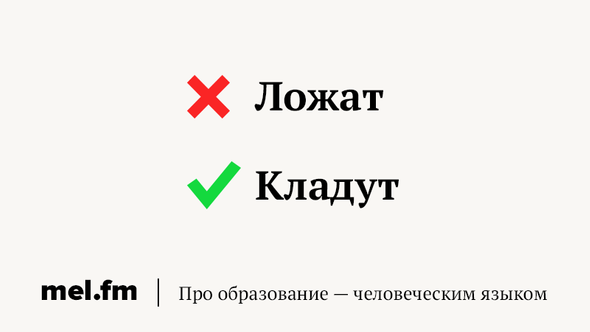

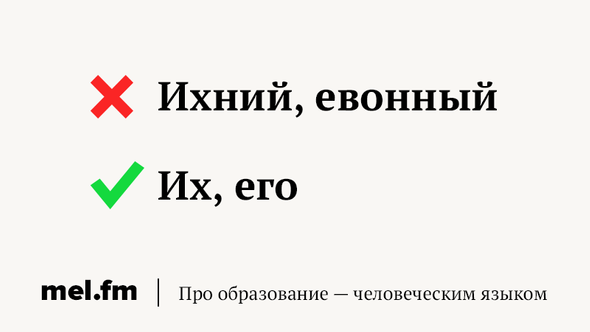

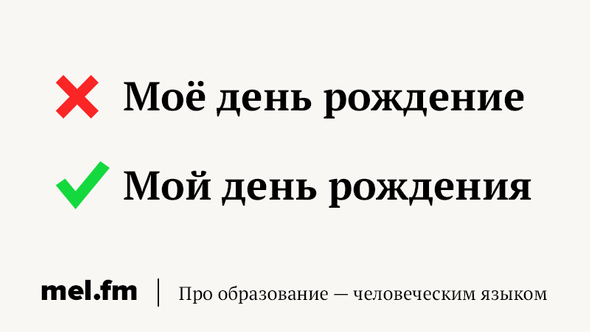

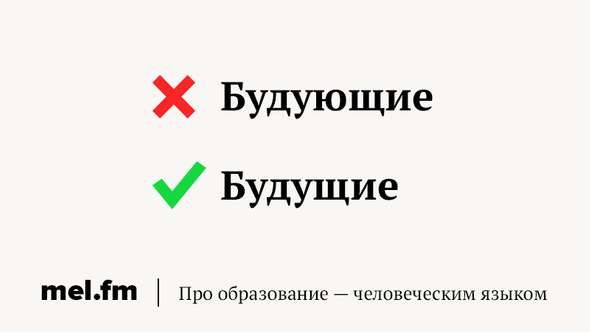

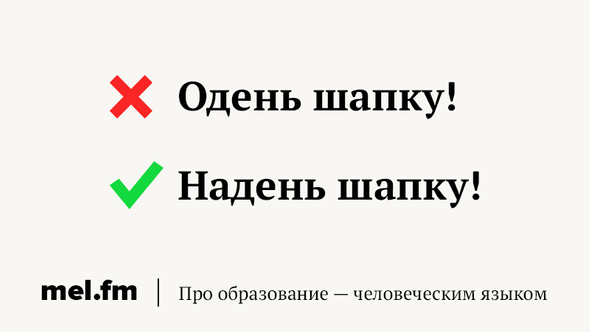

Г – грамматическая ошибка

Это ошибки в образовании и употреблении формы слова, т.е. сочетаемости в грамматических формах (Морфология)

бессмертность, заместо, англичаны, на мосте, Гринев жил недорослью, Он не боялся опасностей и рисков, Во дворе построили большую качель, Один брат был богатей другого, Эта книга более интереснее, Я пошел к ему, ихний дом, Он ни разу не ошибился, Мама всегда радовается гостям, Вышев на середину комнаты, он заговорил, В дальнем углу сидел улыбающий ребенок, Мы ставим елку на середину комнаты и украшиваем ее. Первых два места определились в бескомпромиссной борьбе.

Р – речевая ошибка

Это употребление не соответвующих смыслу слов или форм слова (Лексика) Здесь и непонимание значения слова, тавтология, неправильное употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д.

С – стилистическая ошибка

Это ошибки в употреблении стилистически окрашенных слов в инородном стиле. Единство стиля – важная компонента любой работы. (Лексика и Развитие речи). Как правило, ученики используют сниженную лексику: разговорные, жаргонные слова, просторечную лексику.

Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору (Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором). В этом эпизоде главный герой накосячил. (В этом эпизоде главный герой допустил просчет / совершил ошибку).

Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения:

Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо привлекал Серова как личность огромной внутренней энергии. – Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец Таманьо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей шевелюрой, с брызжущим здоровьем лицом.

Л – логическая ошибка

Это ошибки логического построения текста. Среди них наиболее часто встечающаяся – отсутствие причинно-следственной связи:

Обломов воспитывался в деревне, поэтому ничего не умел делать сам.

К логическим ошибкам также следует отнести порядок слов в предложении, ведущий к искажению смысла:

Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. – В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о детстве автора.

Ф – фактическая ошибка

Это ошибки смысловые, искажение исходного содержания текста (в сочинении и изложении) (Развитие речи)

Z – нарушение абзацного членения

Текст неверно разделен на микротемы, абзацы (Синтаксис и Развитие речи)

Отдельным видом ошибок следует, пожалуй, выделить бедность и однообразие используемых синтаксических конструкций.

Мужчина был одет в прожженный ватник. Он был грубо заштопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. – Мужчина был одет в грубо заштопанный прожженный ватник, хотя сапоги были почти новые, носки оказались изъедены молью.

Это очень серьезный недостаток ученических работ. И очень распространенный.

Просмотр содержимого документа

«Классификация ошибок по русскому языку.»

Типы

орфографических ошибок и причины их возникновения у младших школьников

Орфография

в школе – один из важнейших разделов курса русского языка; среди языковых

умений и навыков учащихся орфографические умения и навыки играют важную роль.

Орфография изучается в I – VI

(VII)

классах, в VII – VIII

(IX)

классах – повторяется, обобщается. Материал по орфографии не выделен в школе

как отдельный самостоятельный раздел, а дается вместе с материалом по

грамматике, фонетике, словообразованию, и опирается на него.

Орфография

в школе служит связующим звеном знаний учащихся по всем разделам курса русского

языка: фонетике, составу слова и словообразованию, графике, морфологии и

синтаксису, лексике. Для учащихся начальных классов важнейшими являются такие

орфографические темы, как: правописание безударных гласных в корне слова, в

приставках, суффиксах, окончаниях; правописание согласных – звонких и глухих,

непроизносимых, удвоенных, чередование гласных в корне слова; употребление

заглавных букв; перенос слов; слитно – раздельные и

дефисные написания и др. Именно при изучении этих тем учащиеся допускают

наибольшее количество орфографических ошибок. Орфографические ошибки – это один

из видов ошибок по русскому языку. Эти ошибки могут быть самыми разнообразными

и природа их тоже различна. Поэтому внутри этой категории ошибок должна быть

проведена более детальная классификация [31, c.

54].

Итак,

орфографические ошибки делятся на следующие типы: собственно орфографические,

фонетико–орфографические и грамматико–орфографические.

Теперь более подробно об этих типах.

Собственно

орфографические ошибки – это такое написание слова, при котором нарушается

установившаяся традиция правописания слов без нарушения орфоэпических и

грамматических норм, законов языка. К собственно орфографическим ошибкам

относятся:

1.

Нарушение правил написания гласных и мягкого знака после шипящих и Ц: шырокий,

жыр, ещо, делаеш.

2.

Искажение написания значащих частей слова, а именно: основы, корня, приставки,

суффикса и окончания: пригаваривать, деректор, песталет, варота, глоза.

3.

Неправильное написание начальной формы слова: адютант, шеснадцать и т.д.

4.

Неправильный перенос слов: пос – тупить, соз – нание. Причиной появления ошибок этой группы в письменной

речи учащихся следует считать незнание школьниками морфемной и

словообразовательной структуры перечисленных слов.

5.

Нарушение правил о слитном, полуслитном и раздельном написании слов: кним,

гдето, немог и т.д. Здесь совершенно очевидно незнание учащимися правил

слитного и дефисного написания слов.

6.

Неправильное написание сложных слов, особенно соединительных гласных: параход,

сталетие, пешоход и др.

7.

Ошибки в написании строчных и прописных букв: наша родина. Такие ошибки реже

встречаются по сравнению с другими группами.

Фонетико–орфографические ошибки характеризуются тем, что написание того

или иного слова противоречит не только орфографическим правилам, но и

орфоэпическим нормам.

К

фонетико–орфографическим ошибкам относятся несколько их

разновидностей:

1.

Отражение на письме национальных особенностей произношения русских звуков: а)

ошибки, связанные с неправильным произношением согласных и гласных звуков:

прыкрыть, зимный, прыбыл;

б)

ошибки, вызванные неправильным произношением согласных звуков: просба, менше,

возми;

2.

Отражение на письме произносительных особенностей южнорусских диалектов:

береть, знають.

3.

Отражение на письме индивидуальных особенностей произношения звуков учащимися:

ледакция (вместе редакция), соколад (вместо шоколад).

Грамматико–орфографические ошибки – это такие образования форм или

построения словосочетаний и предложений, которые противоречат грамматическим

законам языка. Иногда грамматико–орфографические ошибки

называют языковыми. Они подразделяются на грамматико–морфологические

и грамматико–синтаксические.

Грамматико–орфографические ошибки называются грамматико–морфологическими

тогда, когда нарушение норм литературного языка связано с изменением и

образованием формы слова.

К

грамматико–морфологическим ошибкам относятся:

1.

Употребление неправильных форм именительного падежа множественного числа: ухи,

шофера, трактора.

2.

Искажение форм родительного падежа множественного числа существительных: У

спортсмен не было времени.; В зале не было зрителев.

3.

Образование форм множественного числа от существительных, не имеющих форм

множественного числа: Он упал без сознаний.; Учитель обращал вниманий на людей.

4.

Употребление одного рода вместо другого: Гвоздь была большая.; У орла была

крыла,

5.

Образование формы единственного числа от существительных, имеющих только форму

множественного числа: Ножница моя пропала.

6.

Использование неправильных форм причастий: Местами видны черные земли,

освободившие от снега.

7.

Употребление неправильных форм деепричастий: Возвращая домой, мы заехали к

товарищу.

8.

Неправильные формы предлога в сочетании со знаменательными словами: к мне

подошёл товарищ, с мной не разговаривает.

Грамматико–орфографические ошибки считаются грамматико–синтаксическими,

если они появились вследствие нарушения грамматических правил построения

свободных словосочетаний и предложений. К этой категории ошибок относятся:

1.

Неправильное согласование слов: Каждый из них должны были собрать металлолом.; смертельная

усталость.

2.

Нарушение законов управления слов: Скоро позвонили у меня.; Сколько время

осталось?

3.

Неправильное управление вида глагола: Антону всё время стало хуже

(становилось).; Я решил покупать (купить) себе собаку.

4.

Несоответствие деепричастного оборота основной части предложения или неуместное

его употребление в предложении: Возвращаясь из школы, начался дождь.; Я поехал

купить собаку, долго думая.

5.

Несоответствие союзов с содержанием предложения: Татьяна бьет собаку, потому

что она не спала.

Наблюдения

на уроках, анализ ученических работ, изучение классификации ошибок позволяют

сделать вывод, что учащиеся наиболее часто допускают орфографические ошибки на

следующие темы.

В

I

классе:

1)

Жи, ши (например: ершы, пружына…)

2)

Ча, ща (например: рощя, трещят…)

3)

Чу, щу (например: хлопочют, блещют…)

4)

Ударные и безударные гласные (польцы, сталы…)

5)

Парные звонкие и глухие согласные (дуп, колхос).

А

также прочие ошибки: пропуски букв, искажение, дописывание лишней гласной.

Во

2 классе:

1)

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов (сапок, галстуг…)

4)

Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением (польто, помедоры…)

5)

Правописание непроизносимых согласных (радосный, чесный, позно…)

6)

Не с глаголами (негорит, неидет…).

В

3 классе:

1)

Правописание гласных и согласных в корне слова (принисет, отцвитает, алея…)

2)

Изменение имён прилагательных по падежам (утренния…)

3)

Правописание безударных личных окончаний глаголов (колят дрова, шепчит,

светет…)

Также

в 3 классе допускаются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями (кавер,

издавно…), часто встречается слитное написание, пропуски букв, замены букв.

В

результате анализа было также выявлено, что очень часто у учащихся встречаются

ошибки на замены согласных букв.

В

работах первоклассников чаще заменялись аффрикаты [ч], [ц]. Буква ч заменялась

буквами т, ц, щ, ш: «сатёк», сацок» (сачок). Слово цветы писалось так: «светы»,

«тветы». В слове трещали буква щ заменялась буквами ч, ц, ш, ж: «тречали»,

«трешали», «трецали».

В

работах учащихся 2 и 3 классов эти замены были также многочисленны: «пецально»

(печально), «крицали» (кричали) и т.д. Взаимозамены свистящих и шипящих

встречались реже. Примеры подобных ошибок: «Шоня» (Соня), «Сура» (Шура),

«пусистая» (пушистая). Часто встречались ошибки на смешение звонких и глухих

согласных: «пегали» (бегали), «боймал» (поймал), «на луку» (на лугу) и др.

Недостаточное

различение твердых и мягких фонем появилось в следующих ошибках: «кастёрь»

(костер), «прижки» (прыжки), «мохь» (мох) и т.п.

Помимо

указанных ошибок, значительное место в работах учащихся 1 — 3 классов занимают

ошибки на пропуски, лишнюю вставку букв, что свидетельствует о недостаточной

сформированности звукового анализа у детей [16, с. 36].

Появление

в письменной речи учащихся орфографических ошибок – закономерное явление

процесса обучения. Они возникают в силу объективных и субъективных причин.

Объективными

причинами являются:

—

незнание орфографической нормы к моменту письменной работы;

—

оперирование лексикой, которой учащиеся пользуются в основном в устной речи;

—

психофизическая усталость детей к концу письменной работы;

—

наличие в словарях с той или иной орфограммой трудных случаев в применении

орфографических правил.

1)

Незнакомые учащимся орфографические нормы делятся на не изучаемые к моменту

письменной работы и на изучаемые в школе. Нормы, не изучаемы к моменту письма,

относятся либо к программе данного класса, либо к программе следующих классов.

Ошибки на не изучаемые в школе орфограммы могут появиться в любом классе. Из

данного факта вытекают следующие методологические правила: перед письменной

работой необходимо предупреждать возможные орфографические трудности, не

включать их в число ошибок при оценке орфографической грамотности (например: в

начальной школе не изучается тема «Наречие», поэтому ошибки в написании наречий

учитель не учитывает при оценке орфографической грамотности).

2)

В силу связи орфографии со всеми разделами языкознания, имеет большое значение

понимание детьми семантики слов, их структурно — семантической близости, так

как формирование орфографических умений требует оперирования большим

количеством слов.

3)

Как показывают специальные наблюдения, орфографические ошибки чаще всего

появляются в конце письменной работы. Учитывая этот факт необходимо перед

окончанием работы делать небольшой перерыв, который должен снять

психофизическую усталость. Например, такие физминутки помогут при снятии

психофизического напряжения:

1.

«Мы учимся письму.

Для

чего? Почему?

Из

крючков, из крючков

Из

кружков, из кружков

Сможем

буквы написать.

Если

будем мы стараться,

Буквы

будут получаться.

Пальцы

наши потрудились

И

немножко утомились.

Дружно

мы из встряхнем

И

опять писать начнем».

2.

«Руки положить на парту, голову – на руки. Закрываем глазки – отдыхаем.

Посчитаем до десяти, открываем глазки, поднимаем голову, продолжаем работу».

4)

Методологическим правилом должно стать внимание к словам, имеющим трудные

случаи применения орфографических правил. Его систематическая реализация

предупреждает появление орфографических ошибок.

Довольно

часто, анализируя ошибки, допущенные детьми в диктантах, учитель обнаруживает

«прочие» ошибки: лишний мягкий знак, лишняя буква, пропуск букв и т.д.

Наблюдения показывают, что не так уж и «безобидны» эти ошибки. А причин их

возникновения довольно много.

Первая

причина. Детям так слышится: «Косьтя».

Вторая

причина. Дети пишут так, как говорят: «тигор, млыши».

Известно,

что легче ошибку предупредить, труднее её исправить. Чтобы легче было

предупредить ошибки, учителю надо знать слова, в которых младшие школьники

допускают ошибки. Для этого надо внимательнее прислушиваться к тому, как

говорят дети.

Третья

причина. Дети добросовестно учат правила (жи — ши: лыжи, шина), научились делать

проверку (шары – шар, коза – козы). Теперь этот ученик

уверен и даже пытается доказать, что слова надо писать именно так, а не иначе:

«кошичка», «шишичка».

Четвертая

причина. У детей мал запас слов, они ещё не наблюдательны, и хотя они выучили

правила, но многие ещё не умеют писать большие и трудные слова: «Валгаград»,

«Козань».

Пятая

причина. Это когда учитель, боясь перегрузки, учит детей на очень лёгком

материале, даже для списывания с доски дает такие слова, как сад – сады, дуб –

дубы.

Отсюда

и получается, что если учитель сам составляет контрольные диктанты, то весь

класс выполняет их очень хорошо, а если же контрольный диктант даёт

администрация, то класс справляется с трудом.

Шестая

причина состоит в том, что учитель не всегда проводит систематическое попутное

повторение изученного. «Где брать время? – говорит такой учитель. – Повторяем в

конце года, в конце четверти».

А

ведь на повторение и требуется 6 — 7 минут, чтобы, списывая с доски 6 — 8 слов,

суметь и закрепить новое, и повторить старое. Например: при изучении безударных

гласных в корне, проверяемых ударением, дети повторяют мягкий знак: караси –

карась, косари – косарь, кольцо – кольца, корабли – корабль.

Систематическое

попутное повторение хорошо помогает всем ученикам, но особенно детям с

ослабленной памятью.

Седьмая

причина. Учитель, особенно молодой, в качестве «разминки» дает детям задания

для самостоятельного выполнения такого типа (второй класс, 1 четверть):

«Спишите с доски слова и рядом припишите проверочные слова».

Тянуть,

тропа, окно, письмо.

Вот

как некоторые дети выполнили задание:

Тянуть

– тянит, тропа – тропачька, окно – окны, письмо – письмы.

Здесь

можно дать только один совет: детей сначала нужно научить, а уж потом их

контролировать.

Предупреждение

ошибок в словах, продиктованных учителем, состоит в следующем: прежде чем

писать продиктованные слова ( а особенно если они на неизученное правило),

ученики хором проговаривают их, потом каждый ученик проговаривает (шёпотом);

затем учитель еще раз диктует это слово, показывая трудную букву. Дети пишут

продиктованное слово.

Систематическое

попутное повторение изученного, своевременное предупреждение ошибок – всё это

способствует тому, что дети хорошо запоминают написание трудных слов и хорошо

справляются с ними в контрольных диктантах. А добиваться грамотного письма –

это основная задача учителя .

Наши курсы призваны помочь школьникам успешно подготовиться к ЕГЭ и стать студентами медицинских вузов. Мы предлагаем глубокие знания как для подготовки к профильным ЕГЭ по химии и биологии, так и к ЕГЭ по русскому языку.

В этой статье познакомимся с классификацией типичных ошибок в русском языке и разберем их на конкретных примерах.

Классификация ошибок по ФИПИ

Составители КИМов ЕГЭ по русскому языку предлагают следующую классификацию, которая используется при проверке письменного задания. Итак, типичные ошибки подразделяются на:

-

Грамматические

-

Речевые

-

Логические

-

Фактические

-

Орфографические, пунктуационные и графические

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки заключаются в неправильном образовании слов и их грамматических форм, в нарушении синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

Ознакомимся с типичными грамматическими ошибками в русском языке.

-

Ошибочное словообразование

Подскользнуться (нужно писать поскользнуться).

-

Неправильное образование формы существительного

Многочисленные договора (нужно: многочисленные договоры).

-

Неверное образование формы прилагательного

Не более громче, а более громкий, не самый старейший, а самый старый

-

Неправильное образование формы числительного

Около пятиста участников вместо пятисот участников

-

Неверное образование формы местоимения

Ихний сын (правильно: их сын).

-

Неправильное образование форм глаголов, причастий, деепричастий

Махает (правильно: машет)

Скакающий (верно: скачущий),

Положа трубку вместо положив

-

Нарушение согласования

Он восхищается студентами, напролом идущих к своей цели (правильно: студентами, идущими к своей цели).

-

Нарушение управления

Анна Александровна не поздравила с день рожденья.

(правильно: не поздравила с днём рождения).

-

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Все, кто советуют не пользоваться гаджетами перед сном, обычно сами пренебрегают этим правилом (правильно: кто советует).

-

Ошибочное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами

Классический пример: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

-

Смешение прямой и косвенной речи

Директор заявил, что я накажу виновных.

(Правильно: директор заявил, что он накажет виновных).

-

Нарушение границ предложения

Аня, наверное, испугалась. Потому что вздрогнула и обернулась (необходимо оформить как сложноподчиненное предложение).

Виды речевых ошибок

Речевая ошибка – это нарушение в структуре употребления и сочетаемости слов.

Постарайтесь запомнить типичные речевые ошибки в русском языке и не употреблять их в своих высказываниях.

-

Употребление слова в не подходящем для него значении

Благодаря землетрясению, были разрушены сотни жилых домов (следовало употребить предлог из-за).

-

Плеоназм

Он откликается на всесвободные вакансии (слово вакансия означает свободное рабочее место).

-

Тавтология

В своем рассказе автор рассказывает о событиях прошлого лета.

-

Неудачное употребление местоимений

Лена очень любила свою подругу. Она была очень доброй и заботливой.

-

Неправильное употребление паронимов

В решении этого вопроса были приняты эффектные меры (следует употребить эффективные меры).

-

Нарушение лексической сочетаемости

Евгений постоянно пополняет свой кругозор. Работа занимает важную роль в его жизни (правильно: кругозор расширяют; занимает важное место либо играет важную роль).

-

Неоправданное употребление просторечий, жаргонизмов

Автор не ожидал такого кринжа.

Логические ошибки – это высказывания, в которых есть внутреннее противоречие, нарушение логики изложения мысли. Такие ошибки тоже не редко встречаются в работах ЕГЭ по русскому языку.

-

Подмена понятий

Автор поднимает проблему патриотизма. Эта тема очень важна в наше время (тема и проблема – далеко не одно и то же).

-

Нарушение причинно-следственных связей

Вскоре она перестала плакать, так как успокоилась.

-

Отсутствие связи между высказываниями

Автор задумывается о роли воспитания в жизни ребенка. И действительно, детям нужно заботиться о животных, чтобы привить чувство ответственности.

Фактические ошибки

Фактическая ошибка – это искажение информации о событиях и лицах, упоминаемых в тексте сочинения.

-

Искажение фактов, содержащихся в тексте.

Автор с упоением отзывается о писателе А. Эйнштейне.

-

Неверное упоминание фактов биографии автора или героя текста, даты, фамилии, цитаты.

Все смешалось в доме Обломовых.

Орфографические, графические, пунктуационные ошибки

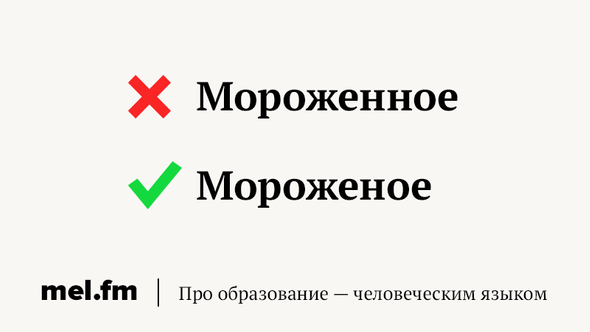

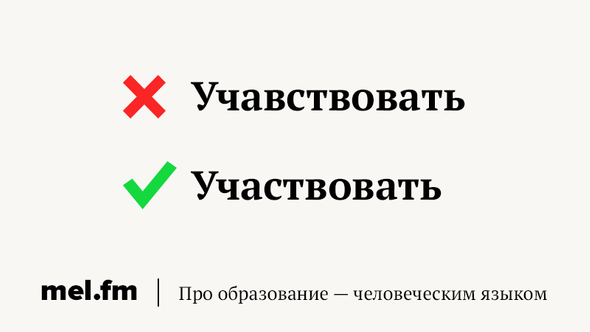

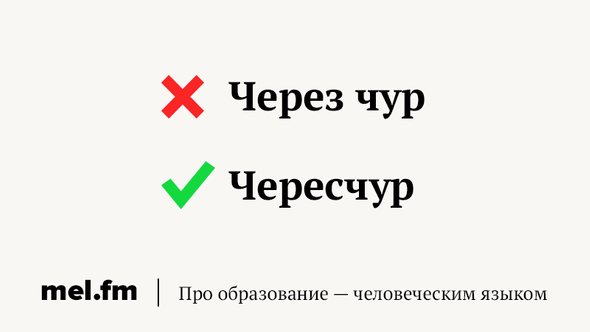

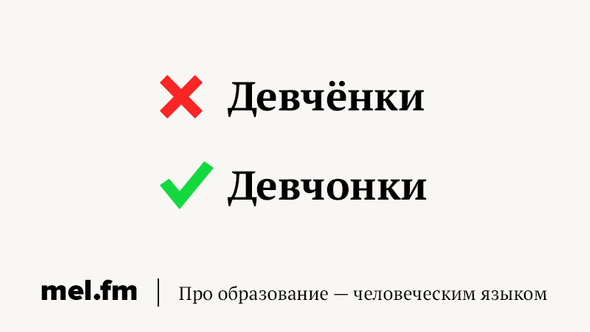

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова. К типичным орфографическим ошибкам в русском языке относятся:

-

Правописание букв в слабой позиции перехот(переход)

-

Нарушения в переносе слов рад-ость

-

Слитное или раздельное написание слов какбудто, не чем (как будто, нечем)

-

Правописание чередующихся корней умерать (умирать)

-

Правописание словарных слов. Например, поменяться кординально (кардинально)

Совет: если вы сомневаетесь в написании слова, не используйте его, а замените синонимом, в написании которого вы уверены.

Графические ошибки – это перестановка (полувер) либо пропуск букв (рассморение), а иногда добавление лишних букв (дажбе). Чаще всего эти недочёты связаны с невнимательностью пишущего либо с торопливостью.

Пунктуационные ошибки связаны с неправильной постановкой знаков препинания, неверного их выбора (запятая на месте тире).

К типичным ошибкам в ЕГЭ по русскому языку, связанным с пунктуацией, относятся:

-

неверное оформление прямой речи на письме,

-

невыделение уточняющих слов, причастных и деепричастных оборотов.

Хотя наиболее частыми являются именно грамматические ошибки в ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание и на все остальные.

Совет: найдите в интернете текст с ошибками и отредактируйте его, выделив в нем все виды ошибок. Такое упражнение поможет вам стать грамотнее и прибавит чувство уверенности при написании сочинения на ЕГЭ.

А если ваша подготовка к ЕГЭ зашла в тупик и вы не знаете, с чего начать, либо у вас остались вопросы, то скорее записывайтесь на наши курсы!

Классификация ошибок

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – ошибка в структуре языковой единицы: словосочетания или предложения; нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической и др.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное словообразование |

Трудолюбимый, надсмехаться |

|

2 |

Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время |

|

3 |

Ошибочное образование формы прилагательного |

Более интереснее |

|

4 |

Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями |

|

5 |

Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса |

|

6 |

Ошибочное образование формы глагола |

Они хочут, пиша о жизни |

|

7 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, увлекающимися джазом |

|

8 |

Нарушение управления |

Повествует читателей. Нужно сделать свою природу более красивую. |

|

9 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

|

|

10 |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Он написал книгу, которая эпопея. Мы были рады, счастливы и веселые. |

|

11 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

12 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство … |

|

13 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

14 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочла еще в детстве. |

|

15 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

16 |

Нарушение границ предложения |

Когда герой опомнился. Было уже поздно. |

|

17 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

18 |

Неудачное употребление местоимений |

Данный текст написал В.Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

Речевые ошибки

Речевая ошибка – ошибка в использовании языковых единиц, чаще всего в употреблении слова. Речевую ошибку можно обнаружить только в контексте.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Мысль развивается на продолжении всего текста. |

|

2 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры. |

|

3 |

Неразличение синонимичных слов |

В конечном предложении автор употребляет градацию. |

|

4 |

Употребление слов иной стилевой окраски |

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею. |

|

5 |

Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов |

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. |

|

6 |

Неоправданное употребление просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные особенности. |

|

8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша, очень прекрасный |

|

9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается под своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного. |

|

11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

Орфографические и пунктуационные ошибки

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках (см. Нормы оценки знаний, умений, навыков по русскому языку).

Среди ошибок выделяются негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым ошибкам относятся:

— в исключениях из правил

— в написании большой буквы в составных собственных наименованиях

— в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого

— в написании И и Ы после приставок

— в трудных случаях различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался! Никто иной не… Не кто иной, как Не что иное, как и др)

— в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой

— в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, грустить – грусть)

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная считается за самостоятельную. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

Ошибки графические (не учитывается при проверке) – разновидность ошибок, связанных с графикой, описки.

К числу наиболее распространенных относятся:

— пропуски букв

— перестановки букв

— замены одних буквенных знаков другими

— добавление лишних букв

Орфографические и пунктуационные ошибки,

не влияющие на оценку работы

Орфография

— в переносе слов

— буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта)

— прописная /строчная буквы в названиях, связанных с религией (М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог)

— прописная /строчная буквы в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, Ван, сент .. (дон Педро и Дон Кихот)

— слитное/раздельное/дефисное написание сложных существительных без соединительной гласной (чаще всего заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, ноу-хау, папье-маше, пресс-папье, перекати-поле, гуляй-город, но портшез, метрдотель)

— на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, например, в разлив, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, на ощупь,на подхвате)

Пунктуация

— тире в неполном предложении

— обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным

— запятые при ограничительно-выделительных оборотов

— различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение и выделение их запятыми

— в передаче авторской пунктуации

Этические ошибки

Соблюдение этических норм

Этическая ошибка выносится в случаях, когда в работе содержатся высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие циничное отношение к человеческой личности, проявления речевой агрессии (речевая агрессия может быть внешне выражена, может быть скрытой).

Речевая агрессия связана с словесным выражением негативных эмоций, чувств, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, жаргонизмов и др.

Например: «Этот текст меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк», «Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами»

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

Ошибка — это нарушение требования правильности речи. Наличие различных ошибок в устной и письменной речи — показатель уровня владения нормами литературного языка. Наиболее распространенными в письменной речи являются орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки.

Орфографические ошибки — это неверные написания, нарушающие требования соответствующих орфографических правил или традиционных написаний слов. Эти правила многочисленны и разнообразны. Наиболее частыми являются ошибки, обусловленные незнанием правил правописания безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением (осозновать вместо осознавать, транспорант вместо транспарант)’, гласных о, в после шипящих (печонка вместо печенка, зайченок вместо зайчонок)-, одной и двух букв н (говорил путанно вместо говорил путано, маринованыи вместо маринованный); не с различными частями речи (нерад вместо не рад, нерешенная мной задача вместо не решенная мной задача)’, окончаний существительных и глаголов (в сияньи вместо в сиянье, стелит вместо стелет), сложных существительных и прилагательных (вицеконсул вместо вице-консул, велико-русский вместо великорусский)’, наречий (намировую вместо на мировую, сходу вместо с ходу) и др.

Пунктуационные ошибки — это нарушения, связанные с неправильной расстановкой знаков препинания в предложении, в тексте. Пунктуационными ошибками считаются пропуск или постановка лишнего знака (Слово одно из дел человеческих вместо Слово — одно из дел человеческих; Берега шли, или отлогие, или лесистые, или утесистые вместо Берега шли или отлогие, или лесистые, или утесистые)’, постановка знака не в том месте, где он должен стоять (В урожайные, или грибные годы, грибы часто попадаются кучками вместо В урожайные, или грибные, годы грибы часто попадаются кучками); необоснованная замена одного знака другим (Этим летом я поехал в Турусу: тихий городок на Оке вместо Этим летом я поехал в Турусу — тихий городок на Оке), неоправданная последовательность расположения знаков при их сочетании {Гриб, найденный в лесу —, праздник вместо Гриб, найденный в лесу, — праздник), перенос знаков препинания на другую строку.

Грамматические ошибки — это нарушения, в результате которых искажается форма слова, структура слова или предложения. Грамматические ошибки являются результатом нарушения грамматических норм (норм словообразования и формообразования, синтаксической связи между словами в словосочетаниях и предложениях) и в соответствии с этим делятся на три группы: 1) словообразовательные, 2) морфологические, 3) синтаксические.

Наиболее распространенными грамматическими ошибками являются следующие: 1) среди словообразовательных — ошибочное словообразование: разорительство вместо разорение, надсмехаться вместо насмехаться, млекопитающееся вместо млекопитающее; 2) среди морфологических: а) ошибки в образовании форм имен существительных, в том числе форм числа (Мама купила вкусную консерву вместо Мама купила вкусные консервы; Он достоин восхищений вместо Он достоин восхищения), падежных форм (вкус чаю вместо вкус чая, найти адресат вместо найти адресата, сидеть на дубу вместо сидеть на дубе, вкусные кренделя вместо вкусные крендели, не хватает блюдцев вместо не хватает блюдец)-, б) ошибки в образовании форм имен прилагательных, в том числе форм степеней сравнения (хорошее вместо лучше, красивше вместо красивее, более быстрее вместо более быстро, самый добрейший вместо самый добрый шги добрейший), кратких форм (сок кисл вместо сок кисел, монгол смугол вместо монгол смугл); в) ошибки в образовании форм имен числительных, количественных и порядковых (двоими санями вместо двумя санями, пятидесятью рублями вместо пятьюдесятью рублями, в тысяча девятисот сорок втором году вместо в тысяча девятьсот сорок втором году), собирательных (обои брата вместо оба брата, обей сестры вместо обе сестры); г) ошибки в образовании форм местоимений (ихний друг вместо их друг, у ней вместо у нее); д) ошибки в образовании некоторых личных форм глагола (кудахтает вместо кудахчет, выздоровишь вместо выздоровеешь, сыпет вместо сыплет, ляжь вместо ляг, езжай вместо поезжай), форм причастий и деепричастий (приобревший вместо приобретший, обгрызанный вместо обгрызенный, оглохнувший вместо оглохший, приобретши вместо приобретя, высуня вместо высунув); 3) среди синтаксических: а) нарушение связи сказуемого с подлежащим {Дерево липа источала аромат вместо Дерево липа источало аромат; Кто из учениц пятого класса забыла спортивную форму? Вместо Кто из учениц пятого класса забыл спортивную форму?; Батуми отмечало свой юбилей в этом году вместо Батуми отмечал свой юбилей в этом году); б) нарушение согласования определений и приложений (Вася — такая соня вместо Вася — такой соня; Мама посадила две чайных розы вместо Мама посадила две чайные розы; Просклоняйте местоимения первого и второго лиц вместо Просклоняйте местоимения первого и второго лица; В газете «Звезде» опубликовали интересную информацию вместо В газете «Звезда» опубликовали интересную информацию); в) нарушение управления (Учителя уделяют внимание на ведение тетради вместо Учителя уделяют внимание ведению тетради; Пришел со школы в два часа вместо Пришел из школы в два часа; Вопреки предсказаний, погода была чудесной вместо Вопреки предсказаниям, погода была чудесной; Я люблю и восхищаюсь искусством русских художников вместо Я люблю искусство русских художников и восхищаюсь им); г) ошибки в построении предложений с однородными членами (В скверах, парках, улицах посажено много деревьев вместо В скверах, парках, на улицах посажено много деревьев; В лесу росли грибы, боровики, ягоды вместо В лесу росли грибы, ягоды; Необходимо отремонтировать не только дороги, но и поставить светофоры вместо Необходимо не только отремонтировать дороги, но и поставить светофоры; Я знаю человека, стоящего возле дома и который машет мне рукой вместо Я знаю человека, стоящего возле дома и машущего мне рукой);

д) ошибки в построении предложений с причастными оборотами (В небе шар летящий казался нам маленькой точкой вместо Летящий в небе шар казался нам маленькой точкой; Я вижу сына моего давнего друга, стоящего на крыльце школы вместо Я вижу стоящего на крыльце школы сына моего давнего друга);

е) ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами (Приехав на турбазу, стало темно вместо Когда мы приехали на турбазу, стало темно; Читая эту книгу, меня посещают воспоминания вместо Когда я читаю эту книгу, меня посещают воспоминания; Убежав, мальчик вскоре был найден милицией вместо Когда мальчик убежал, он вскоре был найден милицией); ж) ошибки в построении сложных предложений {Домик, который, казалось, что вот-вот разрушится под напором ветра, остался целым вместо Домик, который, казалось, вот-вот разрушится под напором ветра, остался целым; Цветок наконец расцвел, который был посажен бабушкой вместо Цветок, который был посажен бабушкой, наконец расцвел); з) смешение прямой и косвенной речи (Евгения спросила его, как ты можешь этого не знать вместо Евгения спросила у него, как он может это не знать); и) нарушение границ предложения (Они шли быстро. И разговаривали вместо Они шли быстро и разговаривали).

Орфографические, пунктуационные, грамматические ошибки позволяют оценить грамотность человека. Орфографические и пунктуационные ошибки обнаруживают пробелы в навыках правописания. Анализ грамматических ошибок показывает, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет человек.

Речевые ошибки связаны с неудачным употреблением правильно образованных слов, словосочетаний или предложений. Речевые недочеты порождает отклонение от требований хорошей речи. Речь является хорошей, если она богата и разнообразна по используемым в ней лексическим и грамматическим средствам, если в ней точно передано содержание высказывания, если в ней учтены особенности ситуации общения, выдержан определенный стиль.

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что выбранные языковые средства неточно передают или искажают мысль, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.

Речевые ошибки и недочеты весьма разнообразны. Они делятся на лексические, стилистические, морфологические и синтаксические. Приведем наиболее типичные разновидности речевых ошибок и недочетов: 1) среди лексических: а) употребление слова, в том числе и иноязычного, в несвойственном ему значении (Сегодня награждали дипломатов (надо: дипломантов) конкурса имени Чайковского; Пользуясь спичками, вы должны соблюдать элементарные заповеди (надо: правила)); б) нарушение лексической сочетаемости (За столом гость поднял тост (надо: произнес тост) за юбиляра; Он произвел просчет (надо: допустил просчет) в работе); в) смешение паронимов (Вам пора отказаться от мелкой (надо: мелочной) опеки); г) употребление лишнего слова (плеоназм) (В июне месяце отключат воду вместо В июне отключат воду; Активно развивается промышленная индустрия вместо Активно развивается индустрия); д) употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) (Участники конференции живо участвовали в обсуждении спорных вопросов вместо Участники конференции живо обсуждали спорные вопросы); е) неуместное повторение одного и того же слова (Повесть молодого писателя заинтересовала многих читателей. Писатель в повести отобразил реальные события вместо Повесть молодого писателя заинтересовала многих читателей. В ней автор отобразил реальные события);

ж) лексическая неполнота высказывания (На сооружение был затрачен миллион рублей вместо На сооружение стадиона был затрачен миллион рублей; Все это свидетельствует, что мы плохо знаем свой город вместо Все это свидетельствует о том, что мы плохо знаем свой город);

з) ошибки в употреблении фразеологизмов (У страха глаза вечикие вместо У страха глаза велики; Он тертый воробей вместо Он тертый калач или Он стреляный воробей; Она легка на подъем — никуда не ходит вместо Она тяжела на подъем — ни куда не ходит); 2) среди стилистических: а) употребление слов или выражений разной стилистической окраски ( Чтобы решить насущную проблему, необходимо разузнать (надо: узнать), когда состоится собрание); б) неудачное употребление экспрессивных, эмоционально-окрашенных слов (Состояние твоих очей (надо: глаз) меня очень беспокоит; Коробочка Гоголя была старушенцией (надо: старухой)); в) неоправданное употребление просторечных или диалектных слов (Устав после рабочего дня, люди безмятежно дрыхли (надо: спали); В магазин поступили халаты, брюки, паневы (надо: юбки)); в) смешение лексики разных исторических эпох (Барышня (надо: девушка) попросила мальчика прокомпостировать талон); г) употребление штампов (Я не пойду в парк по причине дождя вместо Яне пойду в парк из-за дождя); д) употребление слов-паразитов, слов-сорняков (Значит, пошел я к нему, сказал, значит, все, что думал, и, значит, успокоился); 3) среди морфологических — неудачное употребление местоимений (Таня попросила сестру отнести книгу к себе. Надо: Таня попросила, чтобы сестра отнесла книгу к себе; Директор сказал студенту прочитать свой доклад. Надо: Директор сказал, чтобы студент прочитал свой доклад); 4) среди синтаксических: а) бедность и однообразие синтаксических конструкций (Пахнет черемуха. Дует ветерок. Солнце светит); б) неудачный порядок слов (Мы не принимаем возражений их вместо Мы не принимаем их возражений; Мы оказались в, несомненно, затруднительной ситуации вместо Мы оказались, несомненно, в затруднительной ситуации).

Речевые ошибки и недочеты не позволяют правильно передавать на письме содержание высказывания и, следовательно, мешают общению между людьми посредством письменного языка.

Орфографическая и пунктуационная грамотность, грамматическая правильность речи, правильное речевое оформление высказывания влияют на логичность, точность, выразительность мысли, на содержание высказывания.

Опознавание и устранение речевых и других видов ошибок (орфографических, пунктуационных, грамматических) играет существенную роль при изучении русского языка. Но не менее важное значение имеет умение их предупреждать. А для этого нужна профилактика, поскольку лучше затрачивать усилия на формирование верного навыка, чем бороться потом с уже сложившимся неверным.

Классификация ошибок по русскому языку.

І – орфографическая ошибка

Это ошибки в словах (буквенные, постановка дефиса, слитное и раздельное написание) (Орфография)

Как (-) то рас пашол снег. Прелители грачи. Учиникам пара здавать икзамены. Он неуспел ра(с)строит(ь)ся.

V – пунктуационная ошибка

Это ошибки в постановке знаков препинания (запятая, точка, тире, двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки, точка с запятой, кавычки, скобки, троеточие) (Синтаксис)

Когда солнце встало(,) он увидел свою ошибку. Многие писатели(,) художники(,) певцы с радостью откликнулись на приглашение. Билет(,) купленный дядей на прошлой неделе(,) оказался недействительным. Каждый день (–) это возможность изменить мир к лучшему. Все(:) деревья, кусты, листва на земле (–) трепетало от порывистого ветра. Инспектор ответил(: «)Я не согласен(»).

Г – грамматическая ошибка

Это ошибки в образовании и употреблении формы слова, т.е. сочетаемости в грамматических формах (Морфология)

бессмертность, заместо, англичаны, на мосте, Гринев жил недорослью, Он не боялся опасностей и рисков, Во дворе построили большую качель, Один брат был богатей другого, Эта книга более интереснее, Я пошел к ему, ихний дом, Он ни разу не ошибился, Мама всегда радовается гостям, Вышев на середину комнаты, он заговорил, В дальнем углу сидел улыбающий ребенок, Мы ставим елку на середину комнаты и украшиваем ее. Первых два места определились в бескомпромиссной борьбе.

Р – речевая ошибка

Это употребление не соответвующих смыслу слов или форм слова (Лексика) Здесь и непонимание значения слова, тавтология, неправильное употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д.

С – стилистическая ошибка

Это ошибки в употреблении стилистически окрашенных слов в инородном стиле. Единство стиля – важная компонента любой работы. (Лексика и Развитие речи). Как правило, ученики используют сниженную лексику: разговорные, жаргонные слова, просторечную лексику.

Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору (Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором). В этом эпизоде главный герой накосячил. (В этом эпизоде главный герой допустил просчет / совершил ошибку).

Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения:

Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо привлекал Серова как личность огромной внутренней энергии. – Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец Таманьо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей шевелюрой, с брызжущим здоровьем лицом.

Л – логическая ошибка

Это ошибки логического построения текста. Среди них наиболее часто встечающаяся – отсутствие причинно-следственной связи:

Обломов воспитывался в деревне, поэтому ничего не умел делать сам.

К логическим ошибкам также следует отнести порядок слов в предложении, ведущий к искажению смысла:

Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. – В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о детстве автора.

Ф – фактическая ошибка

Это ошибки смысловые, искажение исходного содержания текста (в сочинении и изложении) (Развитие речи)

Z – нарушение абзацного членения

Текст неверно разделен на микротемы, абзацы (Синтаксис и Развитие речи)

Отдельным видом ошибок следует, пожалуй, выделить бедность и однообразие используемых синтаксических конструкций.

Мужчина был одет в прожженный ватник. Он был грубо заштопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. – Мужчина был одет в грубо заштопанный прожженный ватник, хотя сапоги были почти новые, носки оказались изъедены молью.

Это очень серьезный недостаток ученических работ. И очень распространенный.

Просмотр содержимого документа

«Классификация ошибок по русскому языку.»

І – орфографическая ошибка

Это ошибки в словах (буквенные, постановка дефиса, слитное и раздельное написание) (Орфография)

Как (-) то рас пашол снег. Прелители грачи. Учиникам пара здавать икзамены. Он неуспел ра(с)строит(ь)ся.

V – пунктуационная ошибка

Это ошибки в постановке знаков препинания (запятая, точка, тире, двоеточие, вопросительный и восклицательный знаки, точка с запятой, кавычки, скобки, троеточие) (Синтаксис)

Когда солнце встало(,) он увидел свою ошибку. Многие писатели(,) художники(,) певцы с радостью откликнулись на приглашение. Билет(,) купленный дядей на прошлой неделе(,) оказался недействительным. Каждый день (–) это возможность изменить мир к лучшему. Все(:) деревья, кусты, листва на земле (–) трепетало от порывистого ветра. Инспектор ответил(: «)Я не согласен(»).

Г – грамматическая ошибка

Это ошибки в образовании и употреблении формы слова, т.е. сочетаемости в грамматических формах (Морфология)

бессмертность, заместо, англичаны, на мосте, Гринев жил недорослью, Он не боялся опасностей и рисков, Во дворе построили большую качель, Один брат был богатей другого, Эта книга более интереснее, Я пошел к ему, ихний дом, Он ни разу не ошибился, Мама всегда радовается гостям, Вышев на середину комнаты, он заговорил, В дальнем углу сидел улыбающий ребенок, Мы ставим елку на середину комнаты и украшиваем ее. Первых два места определились в бескомпромиссной борьбе.

Р – речевая ошибка

Это употребление не соответвующих смыслу слов или форм слова (Лексика) Здесь и непонимание значения слова, тавтология, неправильное употребление синонимов, омонимов, паронимов и т.д.

С – стилистическая ошибка

Это ошибки в употреблении стилистически окрашенных слов в инородном стиле. Единство стиля – важная компонента любой работы. (Лексика и Развитие речи). Как правило, ученики используют сниженную лексику: разговорные, жаргонные слова, просторечную лексику.

Попечитель богоугодных заведений подлизывается к ревизору (Попечитель богоугодных заведений заискивает перед ревизором). В этом эпизоде главный герой накосячил. (В этом эпизоде главный герой допустил просчет / совершил ошибку).

Стилистический и смысловой разнобой между частями предложения:

Рыжий, толстый, здоровый, с лоснящимся лицом, певец Таманьо привлекал Серова как личность огромной внутренней энергии. – Огромная внутренняя энергия, которой привлекал Серова певец Таманьо, сказывалась и в его внешности: массивный, с буйной рыжей шевелюрой, с брызжущим здоровьем лицом.

Л – логическая ошибка

Это ошибки логического построения текста. Среди них наиболее часто встечающаяся – отсутствие причинно-следственной связи:

Обломов воспитывался в деревне, поэтому ничего не умел делать сам.

К логическим ошибкам также следует отнести порядок слов в предложении, ведущий к искажению смысла:

Есть немало произведений, повествующих о детстве автора, в мировой литературе. – В мировой литературе есть немало произведений, повествующих о детстве автора.

Ф – фактическая ошибка

Это ошибки смысловые, искажение исходного содержания текста (в сочинении и изложении) (Развитие речи)

Z – нарушение абзацного членения

Текст неверно разделен на микротемы, абзацы (Синтаксис и Развитие речи)

Отдельным видом ошибок следует, пожалуй, выделить бедность и однообразие используемых синтаксических конструкций.

Мужчина был одет в прожженный ватник. Он был грубо заштопан. Сапоги были почти новые. Носки изъедены молью. – Мужчина был одет в грубо заштопанный прожженный ватник, хотя сапоги были почти новые, носки оказались изъедены молью.

Это очень серьезный недостаток ученических работ. И очень распространенный.

Классификация ошибок (условные обозначения)

Какие бывают ошибки в русском языке: виды и примеры

Проверяя письменные работы по русскому языку, учитель не только исправляет ошибки, но и указывает на полях их тип. Именно о характере ошибок говорят эти странные черточки, галочки и другие закорючки. Такая система позволяет преподавателю легко определить, какую отметку поставить ученику, а самому обучающему понять, за что ему снизили оценку, над какими правилами следует поработать. Сегодня мы поговорим о том, какие ошибки бывают в русском языке. Я приведу классификацию их с примерами в удобной табличной форме и помогу расшифровать загадочные знаки, которые оставляют учителя-словесники на полях тетрадей с письменными работами по русскому языку.

Классификация ошибок по русскому языку: таблица с примерами

Оценка за письменную работу по русскому языку может быть снижена, даже если в словах ошибок нет, да и знаки препинания расставлены правильно. Дело в том, что ошибки бывают и другие: грамматические, стилистические, речевые и так далее. В приведенной ниже таблице собраны основные типы ошибок, встречающихся в русском языке, с примерами и условными обозначениями.

Типы ошибок в русском языке

| Условное обозначение | Тип ошибки | Пояснение | Примеры |

| I | Орфографическая | Ошибки в написании слов (в корнях, приставках, окончаниях), в том числе в расстановке дефисов, в слитном и раздельном написании. | Как нибудь (правильно: как-нибудь), икзамены (правильно: экзамены), вшубе (правильно: в шубе), расбежался (правильно: разбежался). |

| V | Пунктуационная | Ошибки в постановке знаков препинания (неправильный выбор знака препинания, его отсутствие в нужном месте или наличие там, где он не нужен). | Мальчик пригнувшись пролез под ветвями дерева, и побежал домой – где его ждал приехавший из командировки отец. (Мальчик, пригнувшись, пролез под ветвями дерева и побежал домой, где его ждал приехавший из командировки отец.) |

| Г | Грамматическая | Ошибки в образовании слов и их форм, а также в их выборе (неправильное согласование по числам, падежам). | Самый красивейший (самый красивый или красивейший), богатее (богаче), согласно с постановлением (согласно постановлению), оплата за проезд (оплата проезда или плата за проезд). |

| Р | Речевая | Ошибки в использовании лексики (в том числе паронимов, омонимов, синонимов), в том числе тавтология. | Дипломат конкурса (дипломант конкурса), прейскурант цен (прейскурант или цены). |

| С | Стилистическая | Использование лексики, имеющей неподходящий стилевой окрас (чаще разговорной, жаргонной). Можно рассматривать как разновидность речевой ошибки. | И тут главный герой рассказа лопухнулся (правильно: совершил ошибку). Этот эпизод классный (интересный, запоминающийся). |

| Z | Нарушение абзацного членения текста | Текст неправильно поделен на микротемы или абзацы не выделены вообще. | |

| Ф | Фактическая | Искажено содержание текста (при написании изложения, сочинения) | Дубровский познакомился с Машей, когда грабил Троекурова (как было на самом деле, я рассказывала ранее). |

| Л | Логическая | Ошибки в логическом построении текста (обычно они связаны с нарушением причинно-следственной связи). Сюда же относятся и синтаксические ошибки, приводящие к искажению смысла или двоякому его толкованию. | Дубровский был благородным разбойником, поэтому он решил не грабить Троекурова. (Дубровский был благородным разбойником, поэтому он, полюбив Машу Троекурову, решил не грабить ее отца.) Есть много произведений о любви в русской литературе. (В русской литературе есть много произведений о любви.) |

Относительно того, какая пунктуационная или орфографическая ошибка допущена в письменной работе по русскому языку, у школьников и их родителей редко возникают сомнения. Все видно из поправок учителя. А вот в случае обнаружения в работе речевых, грамматических, логических и фактических ошибок возникают вопросы.

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) были разработаны рекомендации для учителей-словесников, проверяющих контрольные работы школьников, по классификации ошибок, которые в этих работах встречаются. Таблицу-классификатор с примерами вы можете скачать по ссылке.

Ниже вы найдете краткую характеристику типичных ошибок, составленную на основе «Методических материалов для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» и «Методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению». Последний документ касается творческих работ (сочинений, изложений), которые учащиеся выполняют зимой для допуска к ЕГЭ.

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки связаны с нарушением языковых норм. Они могут быть морфологическими (в образовании форм слова), словообразовательными, синтаксическими (в построении словосочетаний, предложений).

Виды грамматических ошибок

| Номер ошибки | Характер грамматической ошибки | Примеры грамматических ошибок |

| 1 | Неправильное образование слова | Низкопоклонность, надсмехаться |

| 2 | Неправильное образование формы существительного | Мне нравятся многие торта. |

| 3 | Неправильное образование формы прилагательного | Красивше |

| 4 | Неправильное образование формы числительного | Он пошел за покупками всего с пятистами рублями. |

| 5 | Неправильное образование формы местоимения | Ихние таланты |

| 6 | Неправильное образование формы глагола (в том числе причастия, деепричастия) | Хочут, стекаемые вниз |

| 7 | Неверное согласование | Установили группу лиц, причастные к ограблению. |

| 8 | Неверное управление | Бабушка может сделать торт более вкусный. |

| 9 | Нарушение связи между главными членами предложения | Большинство стояли на своем. |

| 10 | Неправильный способ выражения сказуемого | Юноша был красивый и стройный. |

| 11 | Неверное построение предложения с однородными членами | Средство против тревоги и хорошего настроения |

| 12 | Неверное построение предложения с деепричастным оборотом | Думая о хорошем, тревога все равно не проходила. |

| 13 | Неверное построение предложения с причастным оборотом | Небо было усыпано сияющими звездами над головой. |

| 14 | Неправильное построение сложного предложения | Фильм заставил меня задуматься о смысле жизни, который я посмотрел вчера. |

| 15 | Смешение косвенной и прямой речи | Критик заметил, что я не вижу в этой картине ничего нового. |

| 16 | Неправильное членение предложения | После того как свет погас. Ничего страшного не произошло. |

| 17 | Смешение видовременных форм глаголов | Соловей замолкнет на мгновение, а потом запел вновь (или поет вновь). |

| 18 | Пропуск слова | Упростить процесс (чего?) нельзя. |

| 19 | Неправильное употребление частиц | Хорошо бы было, если бы мы слышали бы это произведение не в записи. |

Существует несколько классификаций грамматических ошибок, из-за чего их номера могут различаться.

Виды речевых ошибок

Речевые ошибки характеризуются нарушением лексических норм, стилистики. К ним относятся: неуместное использование просторечной и диалектной лексики, жаргонизмов; не устраненная контекстом многозначность; путаница паронимов; неудачно подобранные синонимы, антонимы и омонимы; речевые штампы; тавтология; неправильное употребление идиоматических выражений.

Виды речевых ошибок

| № п/п | Характер речевой ошибки | Примеры речевых ошибок |

| 1 | Употребление слова в значении, которое ему не свойственно | Благодаря пожару семья осталась без жилья. |

| 2 | Неспособность различить оттенки смысла, которые вносят в слово приставки и суффиксы | В этом платье она эффективно выглядела. После объяснения отношение девушки к ее поклоннику не поменялось. |

| 3 | Неправильное использование синонимичных слов | В конечной главе автор раскрывает свое отношение к проблеме. |

| 4 | Неоправданное использование стилистически окрашенной лексики (жаргонизмов, канцеляризмов и т.п.) | По существу дела герой высказался во время встречи с возлюбленной в беседке. |

| 5 | Неоправданное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов. | Гоголь умел поднять людей на смех. |

| 6 | Неоправданное употребление просторечных выражений | Герой профукал все свое состояние. |

| 7 | Ошибки в лексической сочетаемости | Произведение имеет следующие художественные средства. |

| 8 | Речевая недостаточность (пропуск слова), речевая избыточность (лишние слова) | Привлечь читателей к поднятой проблеме. Очень прекрасные пейзажи. |

| 9 | Тавтология (употребление однокоренных слов в одном предложении или соседних) | В повести повествуется о жизни простого человека. |

| 10 | Неоправданное повторение слова | Книга мне понравилась. В книге рассказывается о любви. Книга написана живым языком. |

| 11 | Однообразие синтаксических конструкций | Когда юноша увидел девушку, то полюбил ее с первого взгляда. Когда герой встретил медведя, то не испугался. |

| 12 | Неудачное использование местоимений | Этот роман написал Пушкин. Он признан шедевром русской литературы. |

Речевые ошибки (в отличие от грамматических) связаны не с построением языковых единиц, а с их использованием.

Виды логических ошибок

Логические ошибки связаны с неправильным построением монологического высказывания (текста сочинения, изложения). Они могут быть разными, начиная от нарушения причинно-следственных связей и заканчивая пропусками важных частей, отвлечением на другие темы.

Вот наиболее частые логические ошибки:

- нарушена последовательность высказываний;

- отсутствует связь между частями высказывания;

- неоднократно повторяется уже изложенное суждение;

- в микротему включена другая микротема;

- части высказывания несоразмерны;

- отсутствует необходимая часть высказывания (логический скачок);

- нарушены причинно-следственные связи;

- нарушена логико-композиционная структура текста;

- имеется сопоставление несопоставимого.

Можно привести примеры логических ошибок в разных частях текста.

Неудачный зачин может характеризоваться тем, что первое предложение содержит отсылку на контекст, который перед вступлением, разумеется, отсутствует. Например, когда текст начинается словами: «В данном произведении…».

В основной части текста могут оказаться сближены в одном предложении разнородные понятия, например: Простакова издевалась над крепостными и вынуждена была заботиться о том, чтобы дать сыну достойное образование.

К логическим ошибкам в центральной части высказывания относится и неправильная последовательность предложений, когда, например, высказывается одна мысль, потом другая, потом осуществляется возврат к первой.

Нарушение причинно-следственных связей тоже наблюдается, чаще всего, в основной части текста.

Неудачной концовкой экзаменаторы сочтут вывод, продублированный в двух предложениях.

Виды фактических ошибок

Фактические ошибки связаны с искажением информации. Обычно эти ошибки встречаются при ссылке на произведения, которые школьник анализирует в своей творческой работе.

К фактическим ошибкам относятся:

- искажение содержания произведения, в корне неверное его толкование, неудачно выбранный пример;

- перефразирование цитаты, неточность в ней, приписывание высказывания другому автору;

- приведение фактов, не соответствующих действительности (в том числе исторических);

- искажение фамилий и имен писателей, героев, названий литературных произведений.

Фактические ошибки могут заключаться также в явном преувеличении или преуменьшении события или явления, на которое ссылается автор творческой работы.

Фактические ошибки не относятся к языковым ошибкам.

Этические ошибки

К неязыковым ошибкам относятся также этические. Они связаны с проявлением речевой агрессии. Она может быть не только прямой, характеризующейся использованием оскорбительной лексики, но и скрытой. В последнем случае она выражается некорректной критикой, безапелляционными выводами.

Важное замечание