Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте

Что такое загруженность предложения местоимениями. Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте Советую всем невесткам при своих свекровях не употреблять местоимение она , тем более, если с негативным оттенком.

Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте

Приветствую, друзья! Сегодня расскажу о частой стилистической ошибке вебрайтеров – лишних местоимениях в тексте. В устной речи мы не замечаем этого изъяна. Но в письменной он сразу бросается в глаза, поскольку загромождает предложения и затрудняет их восприятие.

Совсем отказаться от местоимений тоже нельзя – у них своя важная роль в тексте. Поэтому использовать их нужно в соответствии с определенными правилами. Какими – сейчас узнаете.

В каких случаях местоимения необходимы

Давайте разберемся, для чего вообще нужна эта часть речи. Помните из школьного курса русского языка — избегать повторений одних и тех же слов? Местоимения помогают нам в этом. Вот два примера для сравнения:

Наталья спешно собиралась. У Натальи через час была назначена важная встреча.

Наталья спешно собиралась. У нее через час была назначена важная встреча.

Местоимения помогают понять, о ком или о чем идет речь, если в одном предложении говорится о разных действующих лицах. Например:

Она считала, что его график дежурств очень неудобный, а он относился к своей работе вполне лояльно и радовался, что она вообще есть.

Местоимения указывают на конкретные предметы, место действия. Например:

В этом чате обсуждают вопросы, связанные с темой вебрайтинга.

Есть местоимения, которые отрицают предмет. Например:

Никто не имеет права входить сюда в нерабочее время.

Ошибка в употреблении местоимений

Этим грешат не только новички, но и опытные авторы: многократное повторение местоимений в предложении. Обычно в этом нет необходимости, так как в контексте сказанного смысл понятен и без уточнений. Но авторы считают своим долгом довести количество местоимений до абсудрного:

- Даже я со своим десятилетним опытом работы нашла для себя в этом курсе много интересного.

Даже я с десятилетним опытом работы нашла в этом курсе много интересного. - Специальный детский замок для ваших окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку.

Специальный детский замок для окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку. - Мы рассмотрели ваше предложение и мы готовы принять участие в вашем проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Мы рассмотрели ваше предложение и готовы принять участие в проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Как правило, избыточными местоимениями пестрят тексты, написанные в официально-деловом стиле.

Есть и другая крайность, в которую впадают авторы – удалять все подряд местоимения, не вникая в смысл. И это тоже не на пользу тексту.

Редактируем без фанатизма…

Текстописание не случайно считается творческой и интеллектуальной работой: для нее не существует шаблонов. Поэтому прежде, чем удалить местоимение, проверьте, будет ли без него понятен смысл сказанного. Пример:

Создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить бизнес.

Здесь явно не хватает уточнений:

Мы создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить ваш бизнес.

Теперь Вы знаете, какие встречаются ошибки при употреблении местоимений и как правильно обращаться с этой частью речи. Как всегда, жду Ваших мнений и комментариев.

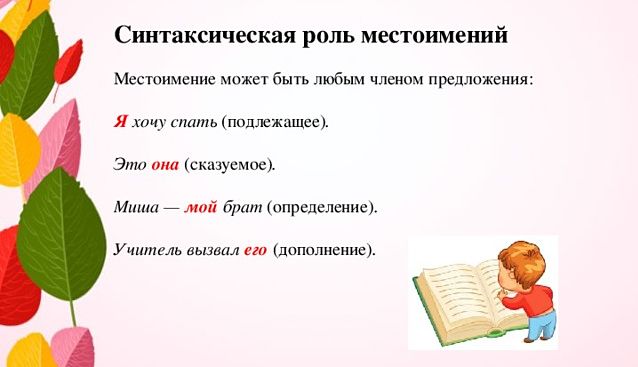

Каким членом предложения может быть местоимение?

Местоимение может быть любым членом предложения. Приведем примеры с местоимением в синтаксической роли главных членов предложения, подлежащего и именной части сказуемого, и второстепенных членов — дополнения, определения и обстоятельства.

Синтаксическая роль местоимений в предложении

Каким членом предложения является местоимение, можно определить, исходя из того, слово какой части речи оно заменяет, на что местоимение указывает, на лицо или предмет, на признак или количество. Рассмотрим подробно, какую синтаксическую роль выполняет местоимение в предложении.

Таблица

| Синтаксическая роль | Примеры | Вопрос |

|---|---|---|

| Подлежащее | Я писал сообщение на ходу. | (кто?) я писал. |

| Сказуемое | Эти перчатки были вовсе не мои . | перчатки (каковы?) были не мои. |

| Определение | Девушке шла любая шляпка . | шляпка (какая?) любая. |

| Дополнение | Не рой яму другому , сам в нее попадешь. | не рой (кому?) другому. |

| Обстоятельство | Между нами села наша знакомая. | села (где?) между нами. |

Местоимение — главный член предложения

Подлежащее

Если местоимение заменяет собой существительное и указывает на лицо или неодушевленный предмет, то чаще всего оно является главным членом предложения, то есть подлежащим, или дополнением. Такую синтаксическую роль в предложении выполняют местоимения-существительные, принадлежащие к разным разрядам:

- личные местоимения (я, ты, он);

- вопросительные местоимения (кто? что?);

- относительные местоимения (кто, что);

- отрицательные местоимения (никто, ничто, никого, ничего);

- неопределённые местоимения (некто, нечто, что-то, кое-кто)

Местоимение в роли подлежащего имеет грамматическую форму именительного падежа и отвечает на вопросы кто? что? Местоимения в форме косвенных падежей являются дополнением.

Примеры

Я не хочу огорчать вас этим известием.

— Ты возьмешь меня с собой на рыбалку? — спрашивает мальчонка у старшего брата.

Солнце быстро садилось в море. Оно бросило последний багряный отсвет на воду.

Кто много знает , тот нигде не пропадет .

Несколько детей с шумом и визгом плескались в речке.

Местоимение — часть составного именного сказуемого

Если в предложении имеется подлежащее, выраженное существительным или словом другой части речи, а глагол-сказуемое отсутствует, то местоимение поясняет подлежащее и выступает в роли именной части составного сказуемого. При местоимении в этой синтаксической роли может быть глагол-связка «был», «будет», «может», «является» и пр.

Примеры

Чья в этом вина , никто не знает.

Этот журнал будет моим , когда ты его прочтешь.

Каковы люди в этом поселке, всем известно.

Мы поинтересовались, какой в этом доме распорядок .

Местоимение в роли второстепенных членов предложения

Дополнение

Местоимение-существительное в синтаксической роли дополнения зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём?

Примеры

Без тебя я быстро соскучился и загрустил .

Ему вспомнилась последняя поездка в Петербург.

Из-за плеска воды не расслышишь, что кричат с берега.

Начальнику полярной станции нужно еще кое с кем переговорить о доставке нужных материалов.

Не звоните ей больше с этой просьбой.

Порой люди сердятся на себя за излишнюю доверчивость.

Хочется съесть что-нибудь вкусное.

Определение

Второстепенным членом предложения в роли определения выступают все разряды местоимений, указывающих на признак предмета. Особое внимание проявим, если притяжательные местоимения «его», «её», «их» поясняют существительные и являются несогласованными определениями.

Местоимения в синтаксической роли определений отвечают на вопросы: какой? чей?

Примеры

В нашей артели насчитывалось восемь лесорубов.

Человек всегда должен помнить своих предков .

Мой вопрос так и остался без ответа.

Её лицо раскраснелось от волнения.

Казалось, в стройном хоре его голос вел всех за собой.

Их старания увенчались все-таки успехом.

Обстоятельство

Местоимения в роли обстоятельств указывают на количество чего-либо и чаще всего встречаются в составе синтаксически неделимых словосочетаний со словами других частей речи (существительными в падежной форме и др.) Обстоятельство, выраженное местоимением с существительным, зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы: когда? с каких пор? сколько? как? и пр.

Примеры

В то время все было здесь по-другому.

Сколько дней погода будет ненастной ?

Кошки способны гулять сами по себе .

Сколько лет дедушка здесь живет ?

В этот час ты можешь навестить нас.

Мы наблюдали яркий звездопад несколько ночей подряд в августе.

Видеоурок

источники:

https://ikopichnikova.ru/stilisticheskie-oshibki-kak-ne-pereborshhit-s-mestoimeniyami-v-tekste/

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/mestoimenie/chlenom-predlozheniia-mestoimenie.html

<< вернуться к списку правил

Правило «Избыточность употребления местоимений»

Это одна из многих ошибок, которые может обнаружить LanguageTool. Посетитедомашнюю страницу LanguageTool, чтобы использовать его онлайн или скачать бесплатно.

| Описание: | Избыточность употребления местоимений |

| Сообщение: | Загруженность предложения местоимениями. |

| Категория: |

Стиль

(ID: STYLE) |

| Предложения с ошибками, которые могут быть обнаружены эти правилом: |

|

| Шаблон: |

Показать XML · |

| Проверить следующий текст только этим правилом: | |

| Номер: |

Many_PNN [1] |

| Версия: | 6.1-SNAPSHOT (2023-02-09 21:33:02 +0000) |

Загруженность предложения местоимениями как исправить

Русский язык

Загруженность предложения местоимениями как исправить. Русский язык Я люблю своего щенка, он такой прекрасный мальчик.

Местоимения

Покупай всё для скетчинга на 100trendov.com

План урока:

Значение местоимений

Местоимение отличается от других частей речи тем, что указывает на людей, предметы, их количество и признаки, но конкретно их не называет. Роль местоимений – замещение других имён (существительных, прилагательных, числительных):

Определяющие вопросы местоимение заимствует у частей речи, которые заменяет:

В первом примере вопросы заимствованы у существительного, во втором – у прилагательного, в третьем – у числительного, в четвёртом – у наречия.

В предложении местоимение выполняете такую же синтаксическую роль, как и часть речи, которую заменяет. Мы завели собаку. Местоимение мы в предложении указывает на предмет, заменяет существительное, является подлежащим. Их кот пушистый и ласковый. Местоимений их отвечает на вопрос чей? Заменяет прилагательное, в предложении является определением.

Все местоимения по значению делятся на 9 групп, они называются разрядами. Распределение по разрядам представлено в таблице ниже. В левой графе вы видите названия разрядов, в правой – перечень местоимений.

Изменение личных местоимений по падежам

Сегодня мы рассмотрим личные местоимения.

В тексте и речи личными местоимениями чаще всего заменяются существительные. Они указывают на объекты, явления, ни одно из них не называя. К личным местоимениям задаются вопросы: Кто? Что? Посмотрите в таблице список личных местоимений.

Разберём значения личных местоимений.

К постоянным характеристикам личных местоимений относятся категории лица и числа. Это Я (1-е лицо, ед.ч.) решила задачку. Мы (1-е лицо, мн.ч.) ходили в кино. Ты (2-е лицо, ед.ч.) пробежал стометровку? Вы (2-е лицо, мн.ч.) пойдёте в кино? Он (3-е лицо, ед.ч.) решил задачку. Она (3-е лицо, ед.ч.) пошла в кино. Оно (3-е лицо, ед.ч.) закатилось под кресло. Они (3-е лицо, мн.ч.) не хотят читать.

В таблице вы можете увидеть: в 3-м лице в единственном числе у личных местоимений появляется категория рода. Она (ж.р.) видела дельфинов. Он (м.р.) видел кашалота. Оно (с.р.) светило ярко.

Непостоянный признак у личного местоимения – один. Это падеж. Изучим таблицу со склонениями личных местоимений.

Склонение по падежам личных местоимений приводит к образованию других слов: я – меня, мы – нас, вы – вас, ей – им. Меняется не только окончание, но и основа слова. Такие формы называются супплетивными, то есть образованные необычным способом.

Также вы можете увидеть в таблице ещё одну особенность: у местоимений в единственном числе в Р.п. и В.п. получаются одинаковые падежные формы.

Перейдём к практической части урока. Предлагаю выполнить упражнения.

Задание 1.

Напишите местоимения в соответствующей падежной форме.

Задание 2.

Укажите падеж личных местоимений.

Меня забыли предупредить о празднике. Тебе всё скажут. Ему не надо играть допоздна. Её положили на полку. О вас никто ничего не говорил. Им родители гордились.

ВНИМАНИЕ! Правильные ответы на задания вы найдёте в конце урока.

Правописание личных местоимений с предлогами

Личные местоимения не имеют приставок. С предлогами пишутся раздельно. Есть особые условия при употреблении местоимения я в косвенных падежах с предлогами: над, под, перед, с, к, в, об. В конце перечисленных предлогов добавляется гласная о для удобного произношения: Надо мной кружились листья. Подо мной раскинулась зелёная долина. Передо мной стоят два человека. Со мной не пропадёте. Ко мне приехала подруга. Во мне бродят противоречивые чувства. Обо мне сняли видеоролик.

Местоимения 3-го лица после предлога пишутся с начальной буквой н:

Буква н пропадает, если рядом с личными местоимениями 3-го лица в предложении стоят предлоги: благодаря, наперекор, вопреки. Благодаря ей, Катю взяли на конкурс. Наперекор им, Саша выиграл матч. Вопреки ему, Антон поехал за город.

Личные местоимения в Р.п. могут совпадать по написанию с притяжательными местоимениями:его, её, их. У притяжательных местоимений предлог относится не к самому местоимению, а к относящемуся к нему существительному. Поэтому в начале притяжательных местоимений буква н не пишется. Сравните: Вася подошёл к его (притяж. мест.) парте. У него (лич. мест.) испачкалась куртка. К её (притяж. мест.) планам я не имею отношения. У неё (лич. мест.) красивый голос. Около них (лич. мест.) сидели знакомые. У их (притяж. мест.) друзей хороший автомобиль.

Ребята, запомните нормативные формы личных местоимений: у неё, от неё, их. Неграмотно употреблять в речи: у ней, ихняя.

Потренируемся в умении различать личные и притяжательные местоимения.

Задание 3.

Подчеркните в предложениях личные местоимения одной чертой, притяжательные – двумя чертами.

Ответы на задания

Задание 1.

1.Возле вас. 2. Вами. 3. У меня. 4. Со мной. 5. О тебе. 6. Его. 7.Их. 8. Передай ей хлеб.

Задание 2.

Меня (Р.п.). Тебе (Д.п.). Ему (Д.п.). Её (Р.п.). О вас (П.п.). Им (Т.п.).

Каким членом предложения может быть местоимение?

Местоимение может быть любым членом предложения. Приведем примеры с местоимением в синтаксической роли главных членов предложения, подлежащего и именной части сказуемого, и второстепенных членов — дополнения, определения и обстоятельства.

Синтаксическая роль местоимений в предложении

Каким членом предложения является местоимение, можно определить, исходя из того, слово какой части речи оно заменяет, на что местоимение указывает, на лицо или предмет, на признак или количество. Рассмотрим подробно, какую синтаксическую роль выполняет местоимение в предложении.

Таблица

Местоимение — главный член предложения

Подлежащее

Если местоимение заменяет собой существительное и указывает на лицо или неодушевленный предмет, то чаще всего оно является главным членом предложения, то есть подлежащим, или дополнением. Такую синтаксическую роль в предложении выполняют местоимения-существительные, принадлежащие к разным разрядам:

Местоимение в роли подлежащего имеет грамматическую форму именительного падежа и отвечает на вопросы кто? что? Местоимения в форме косвенных падежей являются дополнением.

Примеры

Я не хочу огорчать вас этим известием.

— Ты возьмешь меня с собой на рыбалку? — спрашивает мальчонка у старшего брата.

Солнце быстро садилось в море. Оно бросило последний багряный отсвет на воду.

Несколько детей с шумом и визгом плескались в речке.

Местоимение — часть составного именного сказуемого

Если в предложении имеется подлежащее, выраженное существительным или словом другой части речи, а глагол-сказуемое отсутствует, то местоимение поясняет подлежащее и выступает в роли именной части составного сказуемого. При местоимении в этой синтаксической роли может быть глагол-связка «был», «будет», «может», «является» и пр.

Примеры

Каковы люди в этом поселке, всем известно.

Местоимение в роли второстепенных членов предложения

Дополнение

Местоимение-существительное в синтаксической роли дополнения зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём?

Примеры

Ему вспомнилась последняя поездка в Петербург.

Из-за плеска воды не расслышишь, что кричат с берега.

Начальнику полярной станции нужно еще кое с кем переговорить о доставке нужных материалов.

Не звоните ей больше с этой просьбой.

Порой люди сердятся на себя за излишнюю доверчивость.

Хочется съесть что-нибудь вкусное.

Определение

Второстепенным членом предложения в роли определения выступают все разряды местоимений, указывающих на признак предмета. Особое внимание проявим, если притяжательные местоимения «его», «её», «их» поясняют существительные и являются несогласованными определениями.

Местоимения в синтаксической роли определений отвечают на вопросы: какой? чей?

Примеры

В нашей артели насчитывалось восемь лесорубов.

Мой вопрос так и остался без ответа.

Её лицо раскраснелось от волнения.

Казалось, в стройном хоре его голос вел всех за собой.

Их старания увенчались все-таки успехом.

Обстоятельство

Местоимения в роли обстоятельств указывают на количество чего-либо и чаще всего встречаются в составе синтаксически неделимых словосочетаний со словами других частей речи (существительными в падежной форме и др.) Обстоятельство, выраженное местоимением с существительным, зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы: когда? с каких пор? сколько? как? и пр.

Примеры

В то время все было здесь по-другому.

В этот час ты можешь навестить нас.

Мы наблюдали яркий звездопад несколько ночей подряд в августе.

Видеоурок

Местоимение – что это такое простыми словами, какие есть разряды местоимений и какие у них постоянные и непостоянные признаки

Местоимения указывают на предметы или признаки, не называя их.

Давайте разберем, что такое местоимение. Начнем с того, что это самостоятельная часть речи. Самостоятельная – то есть у нее есть значение и к ней можно задать вопрос. Когда вы в тексте видите местоимение, вы понимаете, какой предмет или признак оно обозначает: «Папа пришел домой. (Кто?) Он [то есть папа] ужинает», «У меня кирпичный дом. У Саши (какой?) такой же [то есть тоже кирпичный]».

Особенность местоимений в том, что они не называют предметы и признаки, а только указывают на них. Понять, на что указывает местоимение, можно только из ситуации или из контекста. Например, я иду с другом по улице зимой, он говорит: «Пошли вон там прокатимся». «Там» – то есть на небольшом участке дороги, где кто-то своими ботинками «укатал» лед и сделал его очень скользким. Вне ситуации это указательное местоимение мне ни о чем не скажет.

Разряды местоимений по значению

Разряды – это такие группы, в которые объединяются местоимения с похожим значением. Разделов девять.

Личные. Сюда относятся местоимения, которые указывают на мою личность: я, на личность моего собеседника: ты, вы; на нас обоих: мы; на личность тех, кто в разговоре не участвует: он, она, оно, они.

Притяжательные – показывают принадлежность предмета. Он может принадлежать мне: мой; моему собеседнику: твой, ваш; нам обоим: наш; а также людям, которые не участвуют в разговоре: его, ее, их.

Если мы хотим показать принадлежность предмета лицу мужского или среднего рода, то используем одно и то же местоимение – «его». Лапа медведя – его лапа. Лучи солнца – его лучи.

Возвратное. Оно только одно – себя. Возвратное – то есть оно возвращает действие на того, кто его производит: «Я говорю себе, что надо учиться», «Я утомил себя работой». Без него действие будет направлено на других людей: «Я говорю (кому-то там), что надо учиться», «Я утомил (детей, друзей, учеников…) работой». Подробнее читайте об этом в статье про возвратные глаголы.

Указательные. Мы их используем, когда хотим указать на какой-то предмет: (вон) тот, (вот) этот; количество: (вот) столько; признак: (вот) такой (а не какой-то другой), таков.

Вытяните указательный палец. Покажите на отдаленный предмет и произнесите: «Вон тот». Теперь покажите на предмет рядом с вами и скажите: «Вот этот». Вы УКАЗАТЕЛЬНЫМ пальцем УКАЗЫВАЕТЕ на предмет. И при этом произносите два указательных местоимения: тот и этот. Можно даже соединить их в одно предложение: «Мне нужен вон тот [пистолет], а не этот».

Представьте, вы идете по улице с мамой. Рядом идет незнакомая тетя с собакой. Вы УКАЗАТЕЛЬНЫМ пальцем показываете на собаку и говорите: «Я хочу ТАКУЮ собаку». Именно такую, на которую указал палец.

Ваш сосед привез гору песка. Вы эту гору сфотографировали, отправили своему другу и говорите: «Мне тоже нужно вот СТОЛЬКО песка».

Чувствуете, как слова «тот», «этот», «такой», «столько» УКАЗЫВАЮТ на то, что вам действительно нужно?

Определительные. Вы поднимаетесь по лестнице. Медленно. Поставили ногу на ступеньку, сказали: «Весь». Поставили другую, сказали: «Всякий». Перетащили ногу на ступень выше, сказали: «Сам», другую подставили – «Самый».

А потом второе дыхание открылось и вы побежали по ступенькам, приговаривая: «Каждый», «Любой», «Иной», «Другой».

Так учительница пыталась помочь нам запомнить эти местоимения в школе. Текстом трудно передать, но попробуйте их произносить сначала с медленной интонацией: Весь – Всякий, Сам – Самый, а потом с очень быстрой: Каждый, Любой, Иной, Другой!

Вопросительные – это такие, с помощью которых мы задаем вопросы. Можно спрашивать о предмете: кто, что. О признаке: какой, который (из двух), чей. О количестве: сколько.

Относительные – это те же вопросительные, но они используются не для вопроса, а для связи двух частей сложного предложения. Сравните:

Отрицательные – это местоимения с приставками «не-» и «ни-». Они отрицают предмет: никто, ничто, некого, нечего. Или признак: никакой, ничей. Или количество: нисколько.

Неопределенные – когда возникает какая-то неопределенность и указать на конкретный предмет, признак или качество нельзя. Неопределенный предмет: некто, нечто. Признак: некоторый, некий. Количество: несколько.

На это «е» всегда падает ударение: «нЕсколько человек», «нЕкоторые сомнения».

Разряды по грамматическим признакам

Я вот такую классификацию в школе не встречал, только в вузе. Но на многих образовательных сайтах она приводится, поэтому даю ее тоже.

Местоимения-прилагательные. Они отвечают на вопросы «Какой», «Каков?», «Чей?». Например: (Какой?) Такой, Некоторый, Какой-то, (Каков?) Таков, (Чей?) Мой, Твой, Свой. То есть такие, которые похожи на прилагательные.

К местоимениям-прилагательным относятся и указательные местоимения тот, этот.

Местоимения-числительные. Это слова «столько», «сколько» и все, которые от них произошли: несколько, нисколько, сколько-нибудь и так далее.

Местоимения-наречия – отвечают на те же вопросы, что и наречия. К ним относятся слова типа «куда», «где», «там», «когда» и производные от них.

Постоянные морфологические признаки местоимений

Постоянных признаков два: разряд и лицо. Разряд указывается по значению, то есть не надо писать, является ваше слово местоимением-прилагательным, местоимением-наречием и т. д. Просто: личное/определительное/возвратное…

Лицо есть только у личных местоимений. Они поэтому и называются «личными».

Непостоянные признаки

Их три: род, число, падеж.

Род – это непостоянный признак, потому что одно и то же местоимение может принимать форму разных родов: Тот (мужской), та (женский), то (средний).

Число – либо единственное (Я, этот), либо множественное (Мы, они, эти).

Если вы путаетесь в падежах, не можете запомнить их порядок или вопросы – посмотрите мою статью про косвенные падежи. Основная информация там в самом начале, долго читать не придется.

Обратите внимание, эти непостоянные признаки есть не у всех местоимений. Например, как определить род, число и падеж у местоимения «столько»? Никак.

Если быть более точным, непостоянные признаки есть у местоимений-существительных и местоимений-прилагательных.

Зачем нужны местоимения

Чтобы избегать тавтологии. С помощью местоимений мы указываем на уже упомянутые предметы, качества, количества, не называя их: «Я люблю учиться. Это [учеба] интересно».

Чтобы задавать вопросы. Без вопросительных местоимений это было бы неудобно, а с ними очень просто: «Сколько тебе лет?», «Кто тебе это сказал?»

Чтобы строить сложные предложения и не делать речь обрывистой. В этом помогают относительные местоимения: «Я увидел человека, который шел по улице». Без слова «который» получилось бы два простых предложения, звучало бы обрывисто: «Я увидел человека. Человек шел по улице».

Для экономии языковых средств. То есть чтобы быстро и коротко выражать свои мысли. Мы ведь не говорим: «Там были дети, но точное количество детей мне было неизвестно», мы скажем: «Там было несколько детей».

Источник

Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте

Совсем отказаться от местоимений тоже нельзя – у них своя важная роль в тексте. Поэтому использовать их нужно в соответствии с определенными правилами. Какими – сейчас узнаете.

В каких случаях местоимения необходимы

Давайте разберемся, для чего вообще нужна эта часть речи. Помните из школьного курса русского языка — избегать повторений одних и тех же слов? Местоимения помогают нам в этом. Вот два примера для сравнения:

Наталья спешно собиралась. У Натальи через час была назначена важная встреча.

Наталья спешно собиралась. У нее через час была назначена важная встреча.

Местоимения помогают понять, о ком или о чем идет речь, если в одном предложении говорится о разных действующих лицах. Например:

Она считала, что его график дежурств очень неудобный, а он относился к своей работе вполне лояльно и радовался, что она вообще есть.

Местоимения указывают на конкретные предметы, место действия. Например:

В этом чате обсуждают вопросы, связанные с темой вебрайтинга.

Есть местоимения, которые отрицают предмет. Например:

Никто не имеет права входить сюда в нерабочее время.

Ошибка в употреблении местоимений

Этим грешат не только новички, но и опытные авторы: многократное повторение местоимений в предложении. Обычно в этом нет необходимости, так как в контексте сказанного смысл понятен и без уточнений. Но авторы считают своим долгом довести количество местоимений до абсудрного:

Как правило, избыточными местоимениями пестрят тексты, написанные в официально-деловом стиле.

Есть и другая крайность, в которую впадают авторы – удалять все подряд местоимения, не вникая в смысл. И это тоже не на пользу тексту.

Редактируем без фанатизма…

Текстописание не случайно считается творческой и интеллектуальной работой: для нее не существует шаблонов. Поэтому прежде, чем удалить местоимение, проверьте, будет ли без него понятен смысл сказанного. Пример:

Создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить бизнес.

Здесь явно не хватает уточнений:

Мы создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить ваш бизнес.

Теперь Вы знаете, какие встречаются ошибки при употреблении местоимений и как правильно обращаться с этой частью речи. Как всегда, жду Ваших мнений и комментариев.

Источник

2.5. Местоимение

Трудности и ошибки в употреблении местоимений обычно связаны с использованием отдельных форм, разрядов местоимений, а также с их ролью в организации предложения и текста.

1. Нарушения в образовании отдельных форм местоимений наиболее частотны в разряде притяжательных местоимений третьего лица. В литературном языке эту функцию выполняют застывшие формы родительного-винительного падежа личного местоимения третьего лица: его книга, её книга, их книга. Эти формы, в отличие от других притяжательных местоимений (мой, твой, наш, ваш, свой), не изменяются!

Грубейшей ошибкой является изменение местоимений его, её, их по образцу остальных притяжательных местоимений (недопустимо – ихний план, правильно – их план).

Употребление форм без протетического н при наличии предлога (войти после его) является грубейшей грамматической ошибкой и свидетельствует об очень низкой речевой культуре говорящего.

3. Местоимение сам в форме винительного падежа единственного числа женского рода может иметь две формы: саму и самоё. Первая из них (саму) стилистически нейтральная общеупотребительная, вторая – самоё (но не – самую!) – книжная:

Винить ей приходится только самоё/саму себя.

4. При использовании местоимений в речи важно учитывать контекст. Необходимо, чтобы читателю или слушателю было совершенно ясно, какое слово замещено местоимением. Наибольшие трудности обычно вызывает употребление некоторых личных, указательных, возвратных, притяжательных и относительных местоимений.

Функцию замещения знаменательных слов выполняют в первую очередь указательные местоимения (тот, этот, такой и др.) и местоименные наречия (там, туда, тогда и др.), а также личное местоимение он (она, оно, они), относительное местоимение который.

Употребление слов-заместителей требует особого внимания.

Во-первых, нельзя использовать эти местоимения в том случае, если в предыдущем контексте нет замещаемого слова.

Например, в контексте: В доме раздавались крики. Они пытались выломать раму – недопустимо употребление местоимения они, поскольку в предыдущем предложении не названо существительное, которое должно замещать данное местоимение.

Во-вторых, если предложение содержит несколько существительных мужского или женского рода, то недопустимо в последующем предложении использовать местоимения он, она, его, её.

Так, смысл предложения: В музее выставлены чучела динозавров, которые все погибли в годы войны от бомбёжки – можно истолковать так, что именно динозавры сохранились до самой войны и погибли только после бомбёжки.

Возвратное местоимение служит для указания на то, что объект действия тождественен с субъектом, иначе говоря, обозначает, что действие направлено на само действующее лицо. В предложении реальное значение местоимения себя обычно совпадает с реальным значением подлежащего (ср.: я поранил себе руку; она поранила себе руку; они купили себе квартиру), но может и не совпадать с ним (подумай о людях, не жалеющих себя для других).

Во всех подобных случаях местоимение себя указывает на то лицо, которое совершает действие, выраженное инфинитивом.

Ср.: я нашёл себе комнату.

Двусмысленность обычно создаётся в том случае, если инфинитив подчинен другому глаголу, связан с другим действующим лицом.

Например: Мать велела дочери принести себе воды. В этом случае в предложении присутствует два действующих лица: велела принести воду мать, а принесет её дочь. Поэтому местоимение себе может указывать и на мать, и на дочь. Чтобы избежать неясности, предложение необходимо изменить.

Если вода предназначена для дочери, то предложение может быть построено следующим образом: Мать велела, чтобы дочь принесла себе воды. Включив местоимение в придаточное предложение, где есть только одно действующее лицо, мы избежали возможной путаницы.

Если же вода предназначена для матери, то использовать подобную конструкцию уже невозможно. Можно употребить сложное предложение с заменой возвратного местоимения личным (Мать велела, чтобы дочь принесла ей воды). В придаточном предложении вновь остается одно существительное и одно личное местоимение, которое соотносится с другим существительным (мать), данным в предыдущем главном предложении. Однако здесь всё же сохраняется определённая неясность, поскольку в высказывании содержатся два существительных женского рода (мать и дочь), с которыми в принципе может быть соотнесено личное местоимение ей. Поэтому для большей точности лучше использовать более широкий контекст, например: Матери хотелось пить, и она велела дочери принести воды.

я/ты/он/они купил/купили свечку за свои деньги.

Поэтому при наличии в предложении нескольких действующих лиц также возникает двусмысленность:

Профессор попросил ассистента прочитать свой реферат – остаётся неясным, чей же реферат – профессора или ассистента – следовало прочитать.

Чтобы избежать смысловой неточности, следует руководствоваться следующими рекомендациями.

Если в предложении подлежащее выражено личным местоимением первого, второго лица (я, мы, ты, вы), а дополнение – существительным, то принадлежность к существительному-дополнению выражается местоимениями его, её, их.

Ср.: Я застал товарища в своём кабинете – Я застал товарища в его кабинете.

Эти местоимения могут быть использованы и в том случае, если подлежащее и дополнение выражены существительными (местоимениями третьего лица) разных родов.

Ср.: Сергей застал сестру в своём кабинете – Сергей застал сестру в её кабинете.

Если подлежащее и дополнение выражены существительными (или личным местоимением третьего лица и существительным) одного и того же числа и одного и того же рода, то можно использовать простое или сложное предложение, в котором будет названо лишь одно действующее лицо.

Ср.: Профессор попросил ассистента прочитать свой реферат – Профессор попросил ассистента, чтобы тот прочитал свой (ассистента) реферат; Реферат профессора, по его просьбе, был прочитан ассистентом.

7. При употреблении местоимений нередко нарушается согласование с замещаемым словом. Так, замещаемое местоимение должно быть согласовано с замещаемым словом в роде и числе.

Во-первых, если замещаемое слово является собирательным существительным, то местоимение должно употребляться в форме единственного числа, поскольку данные существительные, хотя указывают на множество, представляют собой форму единственного числа.

Поэтому грамматически некорректными будут следующие примеры употребления местоимений:

Если собирательное существительное обозначает неодушевлённые предметы, то следует использовать форму единственного числа местоимения, то есть грамматически корректным будет контекст:

Листва опадала от ветра. Она засыпала весь сад.

Если существительное обозначает лиц, то более уместно заменить собирательное существительное на синонимичное, стоящее в форме множественного числа, то есть второй пример можно скорректировать следующим образом:

Во-вторых, если местоимение стоит после сочетания двух существительных, одно из которых является приложением, то местоимение должно быть согласовано в роде с существительным, служащим обозначением более широкого (родового) понятия:

Пушкин отдал поэму «Медный всадник» на рецензию Николаю I. Она была возвращена поэту с замечаниями государя.

► Читайте также другие темы раздела 2 «Морфологические нормы»:

Источник

Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте

Что такое загруженность предложения местоимениями. Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте Советую всем невесткам при своих свекровях не употреблять местоимение она , тем более, если с негативным оттенком.

Стилистические ошибки: как не переборщить с местоимениями в тексте

Приветствую, друзья! Сегодня расскажу о частой стилистической ошибке вебрайтеров – лишних местоимениях в тексте. В устной речи мы не замечаем этого изъяна. Но в письменной он сразу бросается в глаза, поскольку загромождает предложения и затрудняет их восприятие.

Совсем отказаться от местоимений тоже нельзя – у них своя важная роль в тексте. Поэтому использовать их нужно в соответствии с определенными правилами. Какими – сейчас узнаете.

В каких случаях местоимения необходимы

Давайте разберемся, для чего вообще нужна эта часть речи. Помните из школьного курса русского языка — избегать повторений одних и тех же слов? Местоимения помогают нам в этом. Вот два примера для сравнения:

Наталья спешно собиралась. У Натальи через час была назначена важная встреча.

Наталья спешно собиралась. У нее через час была назначена важная встреча.

Местоимения помогают понять, о ком или о чем идет речь, если в одном предложении говорится о разных действующих лицах. Например:

Она считала, что его график дежурств очень неудобный, а он относился к своей работе вполне лояльно и радовался, что она вообще есть.

Местоимения указывают на конкретные предметы, место действия. Например:

В этом чате обсуждают вопросы, связанные с темой вебрайтинга.

Есть местоимения, которые отрицают предмет. Например:

Никто не имеет права входить сюда в нерабочее время.

Ошибка в употреблении местоимений

Этим грешат не только новички, но и опытные авторы: многократное повторение местоимений в предложении. Обычно в этом нет необходимости, так как в контексте сказанного смысл понятен и без уточнений. Но авторы считают своим долгом довести количество местоимений до абсудрного:

- Даже я со своим десятилетним опытом работы нашла для себя в этом курсе много интересного.

Даже я с десятилетним опытом работы нашла в этом курсе много интересного. - Специальный детский замок для ваших окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку.

Специальный детский замок для окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку. - Мы рассмотрели ваше предложение и мы готовы принять участие в вашем проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Мы рассмотрели ваше предложение и готовы принять участие в проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Как правило, избыточными местоимениями пестрят тексты, написанные в официально-деловом стиле.

Есть и другая крайность, в которую впадают авторы – удалять все подряд местоимения, не вникая в смысл. И это тоже не на пользу тексту.

Редактируем без фанатизма…

Текстописание не случайно считается творческой и интеллектуальной работой: для нее не существует шаблонов. Поэтому прежде, чем удалить местоимение, проверьте, будет ли без него понятен смысл сказанного. Пример:

Создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить бизнес.

Здесь явно не хватает уточнений:

Мы создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить ваш бизнес.

Теперь Вы знаете, какие встречаются ошибки при употреблении местоимений и как правильно обращаться с этой частью речи. Как всегда, жду Ваших мнений и комментариев.

Каким членом предложения может быть местоимение?

Местоимение может быть любым членом предложения. Приведем примеры с местоимением в синтаксической роли главных членов предложения, подлежащего и именной части сказуемого, и второстепенных членов — дополнения, определения и обстоятельства.

Синтаксическая роль местоимений в предложении

Каким членом предложения является местоимение, можно определить, исходя из того, слово какой части речи оно заменяет, на что местоимение указывает, на лицо или предмет, на признак или количество. Рассмотрим подробно, какую синтаксическую роль выполняет местоимение в предложении.

Таблица

| Синтаксическая роль | Примеры | Вопрос |

|---|---|---|

| Подлежащее | Я писал сообщение на ходу. | (кто?) я писал. |

| Сказуемое | Эти перчатки были вовсе не мои . | перчатки (каковы?) были не мои. |

| Определение | Девушке шла любая шляпка . | шляпка (какая?) любая. |

| Дополнение | Не рой яму другому , сам в нее попадешь. | не рой (кому?) другому. |

| Обстоятельство | Между нами села наша знакомая. | села (где?) между нами. |

Местоимение — главный член предложения

Подлежащее

Если местоимение заменяет собой существительное и указывает на лицо или неодушевленный предмет, то чаще всего оно является главным членом предложения, то есть подлежащим, или дополнением. Такую синтаксическую роль в предложении выполняют местоимения-существительные, принадлежащие к разным разрядам:

- личные местоимения (я, ты, он);

- вопросительные местоимения (кто? что?);

- относительные местоимения (кто, что);

- отрицательные местоимения (никто, ничто, никого, ничего);

- неопределённые местоимения (некто, нечто, что-то, кое-кто)

Местоимение в роли подлежащего имеет грамматическую форму именительного падежа и отвечает на вопросы кто? что? Местоимения в форме косвенных падежей являются дополнением.

Примеры

Я не хочу огорчать вас этим известием.

— Ты возьмешь меня с собой на рыбалку? — спрашивает мальчонка у старшего брата.

Солнце быстро садилось в море. Оно бросило последний багряный отсвет на воду.

Кто много знает , тот нигде не пропадет .

Несколько детей с шумом и визгом плескались в речке.

Местоимение — часть составного именного сказуемого

Если в предложении имеется подлежащее, выраженное существительным или словом другой части речи, а глагол-сказуемое отсутствует, то местоимение поясняет подлежащее и выступает в роли именной части составного сказуемого. При местоимении в этой синтаксической роли может быть глагол-связка «был», «будет», «может», «является» и пр.

Примеры

Чья в этом вина , никто не знает.

Этот журнал будет моим , когда ты его прочтешь.

Каковы люди в этом поселке, всем известно.

Мы поинтересовались, какой в этом доме распорядок .

Местоимение в роли второстепенных членов предложения

Дополнение

Местоимение-существительное в синтаксической роли дополнения зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чём?

Примеры

Без тебя я быстро соскучился и загрустил .

Ему вспомнилась последняя поездка в Петербург.

Из-за плеска воды не расслышишь, что кричат с берега.

Начальнику полярной станции нужно еще кое с кем переговорить о доставке нужных материалов.

Не звоните ей больше с этой просьбой.

Порой люди сердятся на себя за излишнюю доверчивость.

Хочется съесть что-нибудь вкусное.

Определение

Второстепенным членом предложения в роли определения выступают все разряды местоимений, указывающих на признак предмета. Особое внимание проявим, если притяжательные местоимения «его», «её», «их» поясняют существительные и являются несогласованными определениями.

Местоимения в синтаксической роли определений отвечают на вопросы: какой? чей?

Примеры

В нашей артели насчитывалось восемь лесорубов.

Человек всегда должен помнить своих предков .

Мой вопрос так и остался без ответа.

Её лицо раскраснелось от волнения.

Казалось, в стройном хоре его голос вел всех за собой.

Их старания увенчались все-таки успехом.

Обстоятельство

Местоимения в роли обстоятельств указывают на количество чего-либо и чаще всего встречаются в составе синтаксически неделимых словосочетаний со словами других частей речи (существительными в падежной форме и др.) Обстоятельство, выраженное местоимением с существительным, зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопросы: когда? с каких пор? сколько? как? и пр.

Примеры

В то время все было здесь по-другому.

Сколько дней погода будет ненастной ?

Кошки способны гулять сами по себе .

Сколько лет дедушка здесь живет ?

В этот час ты можешь навестить нас.

Мы наблюдали яркий звездопад несколько ночей подряд в августе.

Видеоурок

источники:

https://ikopichnikova.ru/stilisticheskie-oshibki-kak-ne-pereborshhit-s-mestoimeniyami-v-tekste/

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/mestoimenie/chlenom-predlozheniia-mestoimenie.html

<< вернуться к списку правил

Правило «Избыточность употребления местоимений»

Это одна из многих ошибок, которые может обнаружить LanguageTool. Посетитедомашнюю страницу LanguageTool, чтобы использовать его онлайн или скачать бесплатно.

| Описание: | Избыточность употребления местоимений |

| Сообщение: | Загруженность предложения местоимениями. |

| Категория: | Стиль

(ID: STYLE) |

| Предложения с ошибками, которые могут быть обнаружены эти правилом: |

|

| Шаблон: |

Показать XML · |

| Проверить следующий текст только этим правилом: | |

| Номер: |

Many_PNN [1] |

| Версия: | 6.1-SNAPSHOT (2023-01-28 21:33:02 +0000) |

Совсем отказаться от местоимений тоже нельзя – у них своя важная роль в тексте. Поэтому использовать их нужно в соответствии с определенными правилами. Какими – сейчас узнаете.

Когда используют местоимения

Давайте вспомним, для чего нужна эта часть речи. В школьном курсе русского языка нас учили избегать повторений одних и тех же слов. Местоимения помогают в этом. Вот два примера для сравнения:

Наталья спешно собиралась. У Натальи через час была назначена важная встреча.

Наталья спешно собиралась. У нее через час была назначена важная встреча.

Вторая роль местоимений в тексте — уточнять, о ком или о чем идет речь, если в одном предложении говорится о разных действующих лицах. Например:

Она считала, что его график дежурств очень неудобный, а он относился к своей работе вполне лояльно и радовался, что она вообще есть.

Местоимения указывают на конкретные предметы, место действия. Например:

В этом чате обсуждают вопросы, связанные с темой вебрайтинга.

Есть местоимения, которые отрицают предмет. Например:

Никто не имеет права входить сюда в нерабочее время.

Узнайте, где и сколько зарабатывают рерайтеры, на бесплатном интенсиве «Как рерайтеру выйти с нуля на ежемесячный доход 50000-100000 рублей»

Ошибка в употреблении местоимений

Этим грешат не только новички, но и опытные авторы: многократное повторение местоимений в предложении. Обычно в этом нет необходимости, так как в контексте сказанного смысл понятен и без уточнений. Но авторы считают своим долгом довести количество местоимений до абсудрного:

- Даже я со своим десятилетним опытом работы нашла для себя в этом курсе много интересного.

Даже я с десятилетним опытом работы нашла в этом курсе много интересного. - Специальный детский замок для ваших окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку.

Специальный детский замок для окон позволит обеспечить безопасность вашему ребенку. - Мы рассмотрели ваше предложение и мы готовы принять участие в вашем проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Мы рассмотрели ваше предложение и готовы принять участие в проекте, который вы планируете запустить в следующем месяце.

Нередко ошибки в употреблении местоимений допускают в официально-деловом стиле.

Есть и другая крайность, в которую впадают авторы – удалять все подряд местоимения, не вникая в смысл. И это тоже не на пользу тексту.

Скачайте бесплатно комплект авторских чек-листов по рерайтингу, которые помогут вам осваивать тонкости профессии

Редактируем без фанатизма…

Текстописание не случайно считается творческой и интеллектуальной работой: для нее не существует шаблонов. Поэтому, когда будете редактировать текст с местоимениями, формулируйте так, чтобы смысл сказанного не терялся. Пример:

Создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить бизнес.

Здесь явно не хватает уточнений:

Мы создали простую CRM-систему, которая позволит упорядочить ваш бизнес.

Теперь Вы знаете, какие встречаются ошибки при употреблении местоимений и как правильно обращаться с этой частью речи. Как всегда, жду Ваших мнений и комментариев.

Инна Копичникова

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

Подлежащее:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

Сказуемое:

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

Определение:

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».

вернуться на стр. «Культура речи» на стр. «Местоимение в табл.«, «Морфологический разбор местоимения»

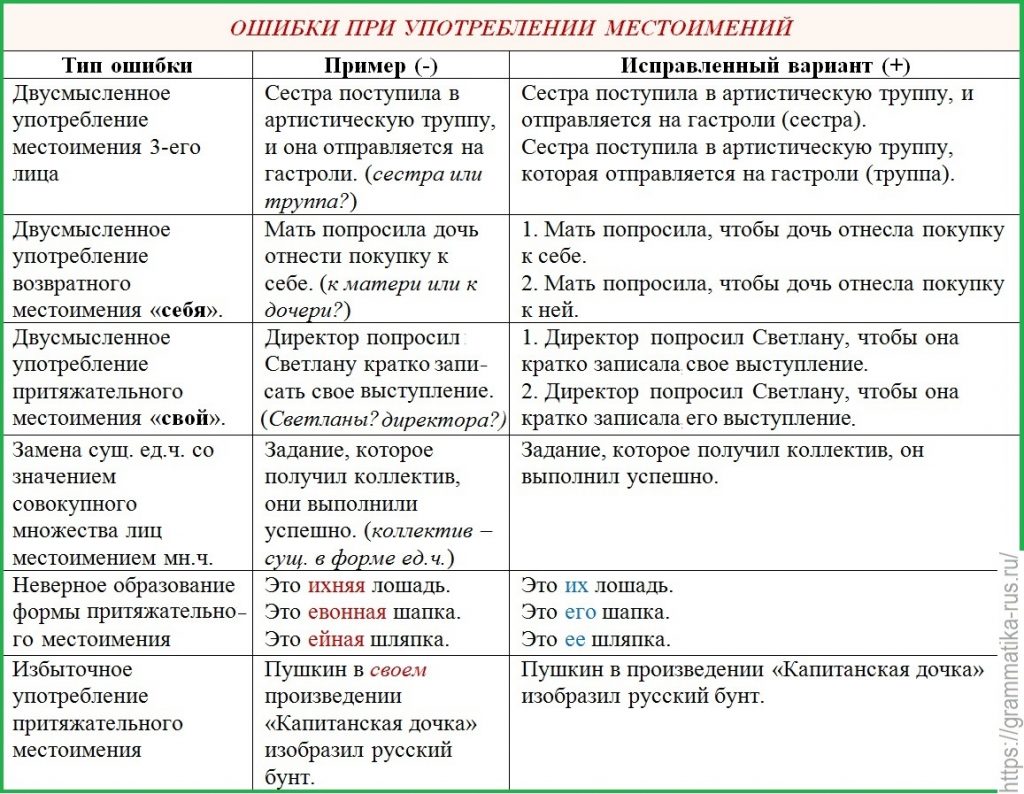

—Двусмысленное употребление местоимения 3-его лица: Сестра поступила в артистическую труппу, и она отправляется на гастроли. (сестра или труппа?) Сестра поступила в артистическую труппу, и отправляется на гастроли (сестра).

Сестра поступила в артистическую труппу, которая отправляется на гастроли (труппа).

—Двусмысленное употребление возвратного местоимения «себя»: Мать попросила дочь отнести покупку к себе. (к матери или к дочери?)

1. Мать попросила, чтобы дочь отнести покупку к себе.

2.Мать попросила, чтобы дочь отнести покупку к ней.

—Двусмысленное употребление притяжательного местоимения «свой»: Директор попросил Светлану кратко записать свое выступление. (Светланы или директора?)

1. Директор попросил Светлану, чтобы она кратко записала свое выступление

2.Директор попросил Светлану, чтобы она кратко записала его выступление

—Замена сущ. ед.ч. со значением совокупного множества лиц местоимением мн.ч.: Задание, которое получил коллектив, они выполнили успешно. (коллектив – сущ. в форме ед.ч.) Задание, которое получил коллектив, он выполнил успешно.

—Неверное образование формы притяжательного местоимения: Это ихняя лошадь.

Это евонная шапка.

Это ейная шляпка. Это их лошадь. Это его шапка. Это ее шляпка.

—Избыточное употребление притяжательного местоимения: Пушкин в своем произведении «Капитанская дочка» изобразил русский бунт. Пушкин в произведении «Капитанская дочка» изобразил русский бунт.

Следует избегать ошибок при употреблении местоимений. Двусмысленность может возникнуть при употреблении местоимения 3 лица, возвратного местоимения «себя», притяжательного «свой» (иногда местоимение «свой» бывает избыточным).

При замене сущ. ед.ч. местоимением мн.ч. возникает грамматическая ошибка.

Распространенной ошибкой является неверное образование формы притяжательного местоимения. (Примеры из текста)

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки в употреблении местоимений

Тест на тему Правописание и употребление местоимений

Тест на тему Местоимение

Тест на тему Местоимение как часть речи

Тесты на тему Склонение местоимений

Тест на тему Притяжательные местоимения его, ее, их или формы личных в 3 л.

Тест на тему Начальное н в местоимениях 3-его лица

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Культура речи» на стр. «Местоимение в табл.«, «Морфологический разбор местоимения«

-

Какие ошибки связаны с употреблением местоимений?

1.

При склонении личных местоимений,

указывающих на участников речи или

предметы, о которых говорится или будет

говориться, появляются иногда совсем

новые слова в косвенных падежах (я –

меня, она – ее), иногда в корне происходит

чередование звуков (меня – мне), но все

это формы одного слова.

2.

В литературной речи не допускается

употребление ненормативных местоимений,

например, выиграла

ихняя команда – выиграла их команда; у

ней красивые глаза – у нее красивые

глаза.

3.

Предлоги перед,

с, к, об,

стоящие перед формами косвенных падежей

местоимения я,

употребляются с о:

передо мной, со мной, ко мне.

4.

Местоимения 3-го лица он,

она, оно,

они

после

предлогов имеют в начале н:

у него, возле нее, около них.

5.

После предлогов благодаря,

вне, вопреки, вследствие, наперекор,

навстречу,

согласно, подобно н

не

употребляется:

быстрее её, вне его.

6.

Чтобы правильно употребить местоимение,

нужно следить за тем, какое существительное

оно замещает.

7.

Употребление

притяжательных местоимений мой,

свой связано

с

отношением к лицу, производящему

действие. Если этого не учитывать,

могут

возникнуть двусмысленные

выражения. Например: Преподаватель

попросил

студента прочитать свой

доклад.

(Чей

доклад? Студента или

преподавателя?).

Разговорный

характер имеет и употребление формы

чего, вытесняющей нейтральную что в

вопросительных предложениях со значением

«почему? по какой причине?»: Чего в этом

хорошего? Чего зря выступать?; ср. также

типичное для разговорной речи — Чего

там! Все равно!

-

Какие ошибки допускаются при употреблении предлогов?

-

Неправильное

использование падежа или предлога

после управляющего слова чаще всего

наблюдается в случае употребления

близких по смыслу глаголов.

Составьте

предложения.

Отчитаться

(в чем) Сделать отчет (о чем)

Различать

(что и что) Отличать (что от

чего)

Препятствовать

(чему) Тормозить (что)

Заслужить

(что) Заслуживать (чего)

Опираться

(на что) Базироваться (на чем)

Основываться

(на чем) Обосновывать (чем)

Заплатить

(за что) Оплатить (что)

-

При

использовании предлогов допускаются

различные ошибки. Употребляя для

обозначения причинных отношений

предлоги ввиду,

вследствие, благодаря,

нужно помнить, что они еще не потеряли

полностью своего первоначального

лексического значения, связанного со

значением их корней. Поэтому нежелательно,

например, такое выражение: «ввиду

прошедших событий», т.

к. предлог «ввиду» обозначает

причину события, которое предстоит.

Нельзя написать «вследствие

предстоящих выборов»,

поскольку предлог «вследствие»

обозначает причину события, которое

совершилось. Или недопустимо, например,

употреблять словосочетание «благодаря

болезни»,

так как едва ли можно за болезнь

благодарить. -

На

письме нередко возникают, так называемые,

грамматико-орфографические ошибки,

которые проявляются в неправильном

написании слова. Остановимся на некоторых

из них. -

Предлогу

«после»

присущ разговорный характер, а конструкции

«предлог «по» + существительное»

при обозначении действия или события,

после которого что-либо совершается,

например: «по

получении приглашения»,

характерны для книжного языка, в

частности, для письменной деловой речи.

Часто в этих конструкциях существительное

используется в неправильной падежной

форме.

Скажите

с чем это связано?

Дело

в том, что предлог «по»

в современном русском литературном

языке может употребляться с существительными,

стоящими в разных падежах, что зависит

от смысла высказывания. При обозначении

действия, события, после которого

что-либо совершается, происходит и т.

п., предлог «по»

употребляется только с предложным

падежом: По

приезде из деревни в город он надеялся

поступить в институт. В

этом случае сочетание с предлогом «по»

имеет временное значение и отвечает на

вопрос когда?: по

истечениИ работы, срока, по окончаниИ

отпуска, по выходЕ на работу, по усвоениИ

правила, по

прибытиИ на совещание, по предъявлениИ

документа.

В

разговорной речи возможен дательный

падеж: По

приездУ нельзя судить о том, каким будет

отъезд.

-

Нередко

встречаются ошибки, связанные с выбором

предлога в конструкциях с глаголами,

называющими эмоциональные состояния

человека горевать,

плакать, равняться, скорбеть, скучать,

соскучиться, тосковать, убиваться и

подобными, а также в конструкциях с

существительными тоска,

траур, скорбь

и некоторыми другими. Колебания возникают

из-за смешения предлогов «о»

и

«по»,

требующих разных падежей:

предлог

о – предложного падежа (плакать об

ушедшем друге);

предлог

по – дательного (плакать по другу).

-

С

местоимениями 1-го и 2-го лица мн.ч.

предлог «по»употребляется в предложном падеже

(скучают по нас; тоскуем по вас). Личные

местоимения единственного числа

допускают употребление в обоих падежах:

скучаю

по нему – скучаю по нём.

Особенно следует учесть, что в подобных

конструкциях нельзя употреблять предлог

«за».О

+ предл. п.По

+ дат. п.По

+ предл. п.Скучать

о домеСкучать

по домуСкучаю

по нёмСкучаю

по тебеСкучают

по насСкучаю

по немуСкучаю

по вас -

Предлог

«несмотря

на»,

который всегда пишется слитно, следует

отличать от деепричастия с частицей

НЕ, которая пишется раздельно, например:

«несмотря

на обстоятельства»

(предлог) и «не

смотря на собравшихся, он сказал…»

(деепричастие). -

Предлоги

«благодаря,

согласно, вопреки, вслед,

навстречу, наперекор, соответственно»

употребляются

с существительными в форме дательного

падежа: «благодаря

принятОМУ решениЮ, действовать согласно

приказУ, поступить вопреки распоряжениЮ».

Типичная ошибка — «согласно

приказА, вопреки распоряжениЯ». -

Предлог

«в

преддверии»,

образованный от существительного в

форме предложного падежа, оканчивается

на И: «в преддвериИ юбилея». Предлоги

«в

отличие»

и «во

избежание»

тоже пишутся раздельно, но с Е на конце,

так как образованы от существительных

в форме винительного падежа: «в

отличиЕ от прошлого года», «во

избежаниЕ срыва мероприятия». -

Предлог

«ввиду»

употребляется с существительным в

форме родительного падежа и пишется

слитно. Словосочетания с этим предлогом

имеют значение причины: «ввиду

(из-за) плохих результатов». Однако

следует обратить внимание на то, что

выражение «иметь

в виду»

пишется в три слова: «следует

иметь в виду, что…».

Сходный по звучанию предлог «в

виде»

в значении «наподобие» пишется

раздельно: «представить

результаты в виде таблицы». -

Предлог

«вследствие»

пишется

слитно и с Е на конце, словосочетания

с этим предлогом имеют значение причины:

«вследствиЕ (из-за) серьезных

недостатков».

Этот предлог следует отличать от

сочетания предлога «в» с

существительным. -

Предлоги

«в

течение», «в продолжение», «в

заключение»

пишутся раздельно и с Е на конце,

конструкции с этими предлогами имеют

значение времени: «в

течениЕ отчетного периода», «в

продолжениЕ заседания», «в заключениЕ

следует отметить…».

Следует отличать их от сочетаний

существительных с предлогом «в»,

которые в зависимости от падежной формы

существительного пишутся с разными

окончаниями, например: «наблюдать

что-либо в течениИ реки» (предложный

падеж); «вглядываться

в течениЕ реки»

(винительный падеж); «написать

в продолжениИ повести»

(предложный падеж); «включить

в продолжениЕ повести»

(винительный падеж); «содержаться

в заключениИ диссертации»

(предложный падеж); «перенести

статистические данные в заключениЕ

диссертации»

(винительный падеж). -

Предлог

«на

протяжении»,

образованный от существительного в

форме предложного падежа, пишется с И

на конце: «на

протяжении всей своей деятельности». -

Следует

также различать написание существительных

«отсутствие» и» присутствие»

с предлогом «в»: «в

отсутствие» —

когда кто-либо отсутствует (винительный

падеж) и «в

присутствии»

— когда кто-либо присутствует (предложный

падеж), например: «В

отсутствиЕ партнеров мы не можем решить

этот вопрос». «В присутствии

руководства были обсуждены важные

документы». -

Однако

в предложении «Он

сообщил нам об отсутствиИ финансовой

помощи»

существительное «отсутствие»

употребляется в предложном падеже и

имеет окончание И.

-

Данные

словосочетания напишите в единственном

числе: черные

ботинки, кожаные туфли, маленькие мыши,

большие шимпанзе, наши плацкарты, ваши

фамилии, заказные бандероли, больные

мозоли,старинные рояли, широкие

проруби.

Черный

ботинок, кожаная туфля, маленькая мышь,

большой шимпанзе, наша плацкарта, ваша

фамилия, заказная бандероль, больная

мозоль,

старинный рояль, широкая

прорубь.

-

Определите

род существительных, допишите окончания

прилагательных:

нов…

пальто, красив… тюль, стар… толь,

хорош…шампунь, черн… кофе, огромн…

шимпанзе, концертн… рояль,больн…мозоль,

вкусн… бренди.

Новое

пальто, красивый. тюль, старый. толь,

хороший.

шампунь, черный кофе, огромый

шимпанзе, концертный рояль,

больная

мозоль, вкусное бренди.

-

Допишите

окончания выделенных существительных

в родительном падеже: Купила

два килограмма апельсин…, мандарин…

, яблоко, помидор…, пару чулки…,

носки… , туфля…, простыня…, ботинки,

блюдце,

полотенце…, сапоги… -

От

следующих прилагательных образуйте

возможные степени сравнения. Составьте

словосочетания с образованными формами.

Маленький,

чуждый, холостой, хромой, сухой, веселый

хороший, плохой, дальний, живой, гнедой,

коричневый, мокрый.

-

В

следующих предложениях найдите ошибки,

связанные с образованием и употреблением

степеней сравнения. Предложите правильный

вариант.

Надо

вести себя скромнейше и простее. 2. Марина

гораздо красивше Татьяны. 3. Отношение

к студентам должно быть более лучшим.

4. Этот костюм более женский, чем мужской.

5. Эту работу надо сделать первее и

наиболее успешнее.

-

Просклоняйте

числительные в сочетании с существительными:

2001

год, 65 студентов, 878 километров.

Две

тысячи первый год, в две тысячи первом

году ….

|

Падеж |

50, |

200, |

500, |

|

Им. |

пятьдесят |

триста |

шестьсот |

|

Род. |

пятидесяти |

трехсот |

шестисот |

|

Дат. |

пятидесяти |

тремстам |

шестистам |

|

Вин. |

пятьдесят |

триста |

шестьсот |

|

Тв. |

пятьюдесятью

книгами |

тремястами |

шестьюстами |

|

Предл. |

о |

о |

о |

-

Напишите

числительные в сочетании с существительными

прописью. Более

854 гектаров, около 279 человек, с 387

студентами, о 468 студентах, я попросил

их сделать мне из 986.681.543.196 один гаечный.

Я знаком с 84.7 57.245 металлобработчиками.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #